25-06 暑い日の山歩きでバテバテなので、涼しい山歩きをしたくて金剛山の

もみじ谷を歩いてきました。とても涼しくてさわやかでした。

2025年7月24日

この前から、泉州飯盛山、紀州飯盛山と続けて 真夏のカンカン照りの

舗装道路を長時間歩き ヘロヘロになりました。

また去年は 京都トレイルの市街地区間を歩いていて 百万遍あたりで

あまりの暑さに 倒れそうになり 京大構内へ避難しました。少し回復して

歩き出すと 日本バプテスト病院の駐車場横で 病院の方に「大丈夫ですか」

と親切に声をかけられました。ヘロヘロで歩いていましたから。

年寄りは 暑さに弱いこともありますが 普段トレーニングで歩いている

大阪府河内長野市の 岩湧山や 京都府長岡京市のポンポン山は 歩く道は

山頂以外は ほとんど日影なので あまり暑くないのです。

そこで真夏でも涼しい 金剛山モミジ谷を歩きに行きました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

金剛山モミジ谷を歩く その1

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

金剛山を歩くときは いいつも水越川駐車場から 太尾尾根道で登り、下山はモミジ谷を降ります。

今日もその予定です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

スタートは午前11時です。私が駐車して 支度していると 次から次へと車がやって来てたちまち

満車になりました。ほとんどの人は 目の前の水越川での水遊びです。

子供連れ、犬連れがほとんどです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

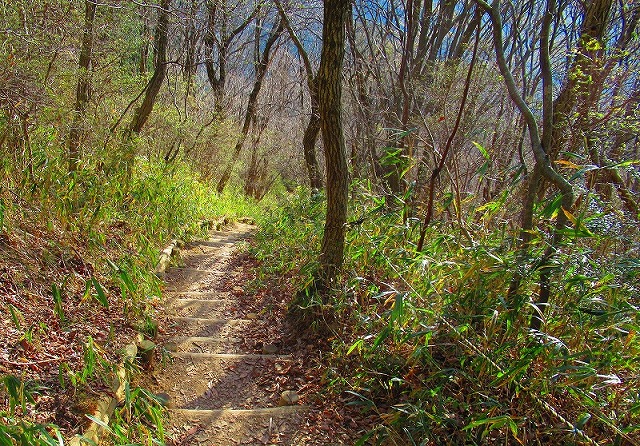

駐車場から 直接登山道へ入れます。

いきなりの急登ですが 日影なので涼しくて すいすい登れます。

やはり 年寄りには 暑さは大敵ですね。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

しばらく歩くと最初の合流尾根に到着です。私は右の道から登ってきましたが まっ直ぐの道からも

人が登ってきます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

駐車場が標高約450mなので 170メートルほど急登してきました。

小休止して次へ進みます

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

30分ほど歩くと 二番目の合流尾根です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

標高差100mほど登ってきました。ここからが本格的な登りです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

急登して しばらく水平に歩き また急登するというのを3回ほど繰り返すと

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

一番の急登ポイントに来ます。ここはロープがフィックスしてくれていますが、冬のためだと

思います。冬場は ここは ツルツルの急斜面になり とても危険です。ここを登ると

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

太尾塞跡に到着です。ここで小休止です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

11時にスタートして 1時間半で標高差500m登ってきました。ほとんど木陰で しかも尾根道なので

時々そよ風が吹いて 涼しく歩けます。今日は大阪は38度の予報ですが ここは別世界ですね。

標高も 1000m付近に上がってきたので 気温も下がっているはずです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

日影の道を さらにアップダウンを繰り返します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

大日岳に到着です。金剛山系は 大日岳、葛木岳、湧出岳、白雲岳の四座からなりますが

今日はこの大日岳しか登りません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

大日岳山頂は 高木がないので 少しの間日の光を受けて歩きます。1分ほどです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

その2へ続く

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

金剛山モミジ谷を歩く その2

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

大日岳から 皆さんが金剛山山頂と呼ぶ国見広場まで 六道の辻を経て もう少し歩きます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

大日岳山頂には 藪萓草が咲いていました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

しかもかなり群生していました。見事でした。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

11時に歩き出して 13時25分にこのうどん屋さんの店に到着しました。

歩き出して2時間半です。いつも3時間から3時間15分くらいかかるのですが、今日は道が涼しくて

調子よく歩けました。

このうどん屋さんは いつも金剛登山の常連さんたちが 店の真ん中に陣取って ツバキをまき散らし

ながら 大声で騒いでいるので コロナ感染が怖くて 店の中には入りませんでした。

今日は誰もいなくて しかも窓が全開になっていたので 店の中でカップ麺を注文して 出がけに

奥さんに作ってもらったおにぎりと食べました。カップ麺は450円です。コーヒーは600円するので

持参したコーヒーを飲みました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

食後に国見広場―行きました。

こんな間違い看板があるから みんなここが金剛山山頂と思い込むのですね。

金剛山系最高地点、サミットは葛木岳で 葛城神社の境内です。本当は本殿の奥のピークですが

神域のために入れません。そで境内に ここが山頂と書いてあります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

富田林市のPL平和の塔までは見えますが その先の大阪市内は霞んで見えません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

転法輪寺へ参拝します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ここでお不動様に参拝してから いよいよモミジ谷へ降ります。

このあたりも日影で しかも標高1100m付近なので かなり涼しいです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

モミジ谷への道も お寺の横から歩けます。ここも森の中なので とても涼しく歩けます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

モミジ谷入り口です。何度入り口標識を付けても取り外されるので 木に白ペンキでマーキング

しました。だいぶ薄れてきたので こんどまた新しくマーキングします。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

モミジ谷へ降りると水が流れていて ひんやりしています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

水の流れる中を下っていきます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

こういう 水の流れているところや

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

こういう流水の中を歩いているととても涼しくて 楽しく歩けます。

しかし真冬のモミジ谷は 氷の世界なので チェーンスパイクを装着して 慎重に降りますが

今は涼しく楽しく歩けます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

その3へ続く

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

金剛山モミジ谷を歩く その3

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

第六堰堤の下が また一段と荒れています。以前はこんなに倒木が多くなかったのに。

厳冬期の氷瀑が美しいので 何回も写真に撮っていますが これだけ倒木が集まると もう氷瀑の

写真は撮れないかもしれませんねね。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

モミジ谷最大の難所、第五堰堤に来ました。少し前から 頭上で雷がゴロゴロ鳴り出しています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

雷がかなり近いので どうかこのアルミ梯子に落雷しませんように。

昔大峰奥駈道の地蔵岳付近を歩いているときに 突然落雷があり 前方の岩に真横に落雷があり、

一瞬周りがピンク色になりました。振動、衝撃、轟音も大きく グラスファイバーのストックや

金属製のものをすべて捨てて 泣きながら 尾根を走って登山口に向かいました。

あの時はもう人生終わったと思いました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

雷は頭上で ますます大きな音を立てていますが、なんとか無事に第五堰堤を降りれました。

尾根筋歩きよりも 谷底歩きのほうが落雷の危険は少ないと 勝手に思い込んでいます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

雷は少し遠くなったように思います。堰堤の下は とても涼しいので 堰堤を降りるたびに少し

涼んでいきます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

以後は危険なところもなく 涼しい道を順調に歩き続けて あっという間に モミジ谷を降りてきました。

ここはモミジ谷の入り口ですが 昔ボランティアの方が 立派な案内標識を取り付けてくださったのですが

心無い奴が 撤去してしまいました。左の木にひもが残っていますが その標識の残骸です。

わたしも何回も取り付けましたが すぐに撤去されます。ひどいことをする奴がいるもんです。

沖縄から北海道まで 沢山の山を歩きましたが ほかの山にはこんなことする奴はいません。

この林道のポールに私が直接モミジ谷と書き込みました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

日影なので涼しいダイトレを歩いていきます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

いつものように金剛の水で小休止します。飲んでもおいしいのですが 顔を洗うと 手と顔が

冷たさでしびれるくらいです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

午後三時を少し過ぎたので 日も傾いて来たのか ダイトレはほとんど日影で涼しく歩けます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

すぐ足元の御所市は見えますが その先の大和高田辺りは 霞んで見えません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

大阪市も PM2.5なのか 黄砂なのかスモッグのような白い靄で 覆われています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

あれ水越峠にあった休憩所がなくなっています。維新の府政はろくな事せんなあ。

ちゃんと再建せえよ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

旧国道を歩いて 水越峠から駐車場まで戻りますが ほとんど日影で涼しく歩けました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

駐車場に戻ると まだたくさんの家族連れが 前の川で水遊びをしていました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

その4へ続く

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ー−−

金剛山モミジ谷を歩く その4 この日出会った花々

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

狐のカミソリ 大日岳山頂付近にたくさん咲いていました。この花は彼岸花の仲間だそうです。

花びらの形ではなくて 芽吹いた直後の葉の形がカミソリの様らしいです。なぜ狐なのかわかりません。

ちなみに 狸のカミソリもあるそうです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ホタルブクロは いたるところにまだ咲いていました。この花も6月初めから咲き始めて 花期が長いですね。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

オカトラノオ この花もいたるところに咲いていました。この花も花期がながいですね。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

姫女苑(ひめじょおん) この花も花期が長く 岩湧山では5月頃に咲き始めて 9月になっても咲いています。

見るからに 菊のなかまですね。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

黄釣舟 この花はモミジ谷やダイトレに沢山咲いていました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

偽宝珠(ぎぼうし)は たくさんの偽宝珠属の総称だそうですが その違いは判りません。

転法輪寺回りや ダイトレに沢山咲いていました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ウマノアシガタ 葉が馬の蹄に似ているからだそうですが 嘘―と言いたくなります。

そこら中に咲いていました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ヒヨドリバナです。ヒヨドリがなく頃に咲くというのが名前の由来だそうですが 河内長野市の自宅の

ベランダには 一年中やってきて 「ゲゲゲ」と汚い声で鳴き ウンコをするので ベランダをネットで

覆いました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

銀梅草(ぎんばいそう) この花は転法輪寺境内に咲いていました。初めて見ました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

銀梅草 この花の近くに小さな名札が建ててありました。寺の住職が保護されているのでしようね。

後で調べてみたら 紫陽花の仲間だそうです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

スカシユリ この花も初めて見ました。寺の境内に咲いていて 小さな名札が建ててありました。

これも住職が保護されているのでしようね。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ヤマユリです。大きくて艶やかで見栄えがするので 好きです。

咲いているたびに写真を撮っていたのですが

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

そこら中に普通に咲いているので 写真を撮るのをやめました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

節黒仙翁(ふしぐろせんのう) この花は夏の山でよく見かけます。針の木岳登山道でもたくさん

見ましたが 岩湧や金剛で見る花よりも ずっと大きかったように思います。

山道を歩いていても 遠くからでもよく目立ちます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

変わった名前ですが 中国から観賞用に輸入した 仙翁(せんのう)という花に似て しかも節が

黒いから名付けられたそうです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

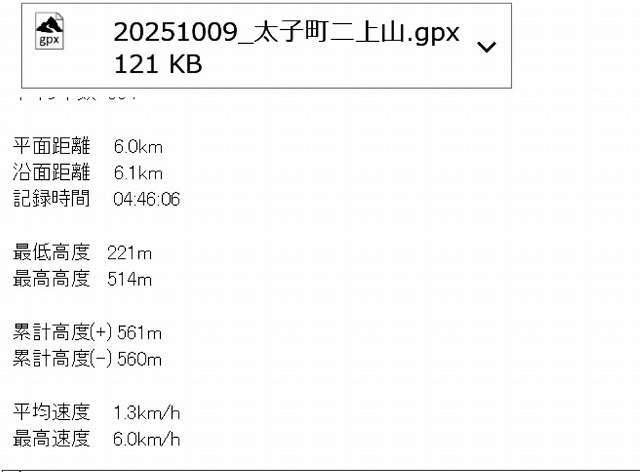

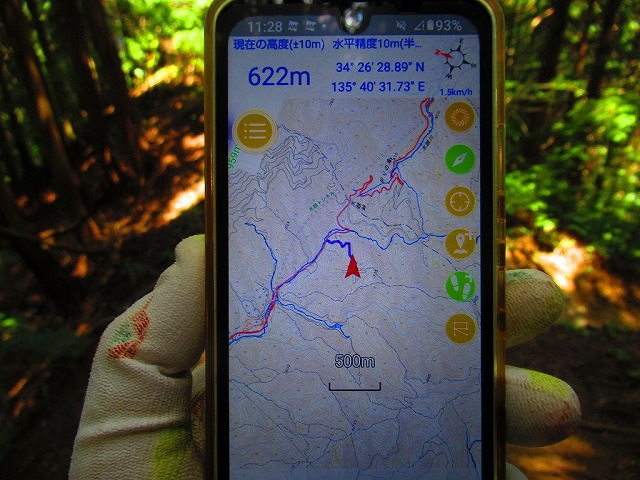

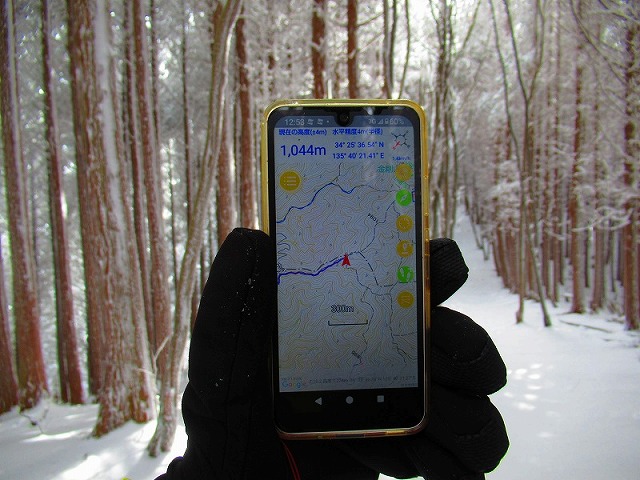

今回の最低高度は 水越川駐車場で、最高高度は転法輪寺本堂前です。

10キロほど歩いたのですが 日当たりの道はほとんどなくて 涼しい道が

大半のみちで、まさに真夏にうってつけの山歩きでした。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ジオグラフィカは モミジ谷を全く記録しませんでした。私が水色のラインで記入したので

間違っているかもしれません。モミジ谷以外は記録できていました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

おわり

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

25-05 金剛山のお花畑を歩いてきました。 2025年4月24日

春の花と出会うために ポンポン山、大和葛城山、岩湧山と

歩いてきました。それぞれの場所で 春の花にたくさん出会え

ました。そして今度は金剛山のお花畑へ行くことにしました。

ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

金剛山春爛漫 その1

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ー−−−

いつものように水越川駐車場をスタートして 太尾尾根道を登ります。

到着した大日岳でカタクリを探します。いつものところに咲いていました。

なんか元気がないのは もう盛りを過ぎたからでしょうか。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

山頂付近に一面の紫の花が咲いていました。

−−−−−−−−−−ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

色の濃い 茜菫(あかねすみれ)です。大きな群生でした。

それからしばらく歩いて 国見広場下のお弁当広場で昼食後 お花畑へ降りていきます。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ー−−ー

お弁当広場から 標高差約100mほど下ると お花畑が始ります。

谷筋の道の両脇に白い花が咲いています。

ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

右側の斜面も 左側の斜面も 二輪草でいっぱいです。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ー−−−

見事なものです。これほど広い範囲で 二輪草が咲き乱れている場所は 全国的にも

珍しいのではないでしょうか。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

あまり見事なので道にたたずんで見とれていました。幸いウイークデイなので人も少なく

ゆっくりと見れました。

−−−−−−−−−−ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

咲いている花の周りにはまだまだ蕾も多く これからまだまだ楽しめそうですね。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ー−−ー

付近には次郎坊延胡索(じろぼうえんごさく)もたくさん咲いていました。

なんか色が薄いですね。岩湧に咲く奴は もっと色が濃い紫なんですが。

ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

変わった形の延齢草(えんれいそう)もたくさん咲いています。

大きな葉っぱの上に小さな花が ちょこんと載っています。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ー−−−

山ネコノメソウも周りにたくさん咲いています。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

山瑠璃草は例年より数が減りました。いつもはいたるところに咲いていましたが

今年はかなり探しました。

−−−−−−−−−−ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

開花した山芍薬(やましゃくやく)をあちこち探し回りました。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ー−−ー

これが一番大きな蕾の奴でした。去年も探し回っていたら おばちゃんたちのグループが

一緒に探してくれて 散々さがしたのですがありませんでした。

諦めておばちゃんたちと分かれて 上へだいぶ上ったころに 「おっちゃーン、咲いていたよお」

とおばちゃんたちが 一つ谷を隔てたところから叫んでんでくれていたのですが まだほかに

行くところがあったので 「ありがとう。これから別のとこへ行くから、来年の楽しみにしまーす」

と大声で返事しました。

今年は一人で 行ってみようと思いましたが 谷向こうだけでは おそらくわからんだろうと

思い 行くのは止めました。

ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

スズシロ草かなあと思い写真を撮ったのですが よく見ると違うような気がします。

ワサビの花に似ていますが 葉が違うように思うし なんでしようか。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ー−−−

九輪草の谷へも行ってみました。しかしようやく葉っぱが出てきたところです。

京都のポンポン山の九輪草広場の九輪草は 葉っぱももっと小さいです。

連休の終わるころにもう一度来てみようかなあ。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

これなんか真ん中から花芽らしき茎がようやく出てきたところで これが一番

早い奴でした。

−−−−−−−−−−ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

その2へ続く

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ー−−ー

金剛山春爛漫 その2

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ー−−−

お花畑から再び登り返して 山頂付近へ戻りました。

あちこちで深山片喰(みやまかたばみ)が花を咲かせる直前です。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

これはなんでしようか。姫立金花(ひめりゅうきんか)に似ています。

−−−−−−−−−−ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

カタクリ群生地にきました。こちらはやはり生きのいい花がそろっていました。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ー−−ー

いまが盛りの花ですね。

ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

なんと猩猩袴がまだ咲いていました。このまえ大和葛城山の猩猩袴群生地に行った時には

話完全に終わっていましたが、ここにカタクリに交じって一つだけ咲いていました。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ー−−−

白花猩猩袴に見えますが 直射日光が当たっているせいです。紫の花です。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

これも分かりません。付近にたくさん咲いていました。

蝋梅のような、イタヤカエデの花のような。

−−−−−−−−−−ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

これは花びらが?ハート型をしているのでキジムシロのような気がしますが。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ー−−ー

先ほど見た茜菫よりも色の薄い タチツボスミレがたくさん咲いていました。

ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

こちらはシラネアオイです。うどん屋のご主人が 植木鉢で育てていらっしゃいます。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ー−−−

こちらもご主人が育てている春蘭です。ちょうど咲いていました。

ポンポン山でも ちょうど咲いています。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

こちらも 御主人が育てているイカリソウです。

島根県松江市の嶽山(だけさん 実家の近くの島根大学の裏手にあります)では

いつも今頃この花が満開です。

−−−−−−−−−−ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

国見広場へ行くと なにやら新しい 金魚のような石のモニュメントが設置されていました。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ー−−ー

黄砂、花粉、PM2.5がひどくて 大阪市内は全く見えません。

天王山やポンポン山も見えません。

ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

地上1000mでこの温度ですから もうはー完全な春ですね。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ー−−−

転法輪寺境内の桜も満開です。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

こちらは満開の山桜です。風に揺れてとてもきれいです。

−−−−−−−−−−ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

同じ境内の こちらの山桜も満開です。ピンクの花はなんでしようね。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ー−−ー

今回歩いたコースの軌跡です。駐車場は標高約450m、山頂は約1100mです。

標高差約550mを登った後 標高差約150mを降りてからまた登り返します。

ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

25-05金剛山春爛漫終わり

−−−−−−−−−−ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

25-04 春の大和葛城山へ天狗谷から登り、

猩猩袴やカタクリに会いに行きました。

2025年4月9日

すっかり春になりました。ついこの前金剛山で 霧氷の美しさに見とれていたのが

夢のようです。京都、大阪、和歌山の桜を見た後 久しぶりに 大和葛城山を歩きました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

春の大和葛城山 その1

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

何時もの様に時計回りに山を回ります。天狗谷から登り、山頂付近でお昼を食べた後

自然研究路を歩いてから、ダイトレで下山します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

山の麓の休耕地です。工作前の畑か田んぼかも知れません。一面の黄色い花の向こうに

桜が満開なのが分かります。あまりきれいので しばらく見とれていました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

駐車場から登山口へは 道路を下っていきます。道端の桜が満開です。

左に道路が見えていますが 国道309号線の新道で、駐車場は旧道にあります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

登山口に来ました。この辺りが 今回のルートで標高の一番低いところです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

こちらは毎年たわわにコメが実る田んぼです。まだ耕作が始まっていないので

草がきれいに生えそろっています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

登山道沿いに ピンクのきれいな花が咲いていました。梅の花と思い込んで通り過ぎましたが

後で考えると モモの花かもしれません。梅の花にしては時期が遅いですから。

詳しく見れば桃か梅かすぐ分かります。

※この2日前に 和歌山の荒川の桃を見たので そちらに詳しく書いています。

桜訪ねて 2025年 和歌山の桜 その1 2025年4月7日 - 桜訪ねて 2018年〜2025年

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

登山口からしばらくは 普通の山道が続きますが

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

そのうちに川底を歩いたり

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

鎖場があったりして

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

タチツボスミレが 道端で満開なのを見とれたりして 進みます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この壊れた丸太階段が出てきたら 急登の開始です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

暫く急登を続けて 左側に谷を見て 前方に峠が見えてきたら

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

急登は一段落です。若い人はそのまま進むようですが、年寄りはここで小休止です。

急登はまだ続きます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

その後も丸太階段の急登と

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

平坦な笹薮道を2回ほど繰り返すと

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

山頂らしきピークが見えてきました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ここまで登山口から約400m以上も登ってきました。登山口は 標高約380mだから約450m

登って来たわけです。あと標高差約100mちょっと登ります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

その2へ続く

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

春の大和葛城山 その2

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

猩猩袴(しょうじょうばかま)の群生地に来ました。でも春なのに 一つも咲いていません。

おかしいなあ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

でもよくよく探すと 一輪だけ咲いていました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

丁寧にそのほかも探すとほとんどが 蕾でした。蕾が出ているのは まだ早い方です。

ほとんどは蕾も出ていません。まだ早いのです。

ちなみに帰宅して 過去の写真を調べてみたら この辺り一面が この写真のように満開になって

いたのは 2012年4月19日でした。10日ほど早かったのですね。残念。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

天狗谷道から 弘川寺道に出ました。正面の道が天狗谷で 左右の道が弘川寺道です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

弘川寺道の標高は もうほとんど山頂と同じですね。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

キャンプ場の前を通りかかると テントが一張りありました。

最近自宅の古いテレビが 壊れたので 新しいテレビを買いました。そのテレビはユーチューブも

写るようになっているので 最近はよくユーチューブを見ています。

若い女性が 大きなリュックにテントと食料を積み込んで 電車とバスで 各地のキャンプ場へ

泊まりに行く番組が人気で よく見ています。そのうちここにも来るかもしれませんね。

ここもロープウエーを利用すれば 簡単に来れますから。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

山頂へ向けて 最後の登りをします。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

山頂到着です。ここのポストに手紙を入れると ちゃんと届けてくれると聞いたことがありますが

真偽のほどは分かりません。

ここの山頂は 大阪府千早赤阪村と 奈良県御所市の境界上なので ここは大阪府最高峰でもあります。

ちなみに大阪府第二位は 南葛城山(922m)です。

山頂一帯は ススキの原ですが 地図を見ると そのススキ原のほとんどが大阪府千早赤阪村です。

昔NHKテレビの何とかに乾杯とかいう番組で アホな女子アナが「ここ金剛山は、ご存じのように

大阪府最高峰で、」と番組中5〜6回も叫んでいました。NHKスタッフもアホぞろいですね。

金剛山と言う山はありません。しかも金剛山系の 湧出岳、葛木岳、大日岳、白雲岳の四座とも

奈良県御所市にあります。「大阪府最高地点」という標識が 千早園地の近くの道路に建ててあります。

あくまでも道路上のポイントです。大阪府の最高峰は独立峰では ここ大和葛城山です。アホですねえ。

ちなみに葛城山と言う山もこの辺りに 中葛城山、南葛城山、和泉葛城山、そして大和葛城山と四座あり、

それで ここを大和葛城と呼んで 区別しています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

山頂からは 先日歩いた大和三山が見えています。左が耳成山、手前右が畝傍山、右奥が

天の香具山です。畝傍山からもこの大和葛城山がよく見えていました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

お弁当を食べるために下へ降ります。正面に金剛山塊が見えています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

いつもの藤棚の場所に来ました。ここでお昼ご飯です。丁度横に 白樺食堂と言うのがありますが

何時も閉まっています。多分土日か ツツジのシーズンしか開いていないと思います。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

食後自然研究路へ向かいます。ここが入り口で 右へ進むとロープウエー山上駅です。

この間まで 運休していましたが今日は運行しているらしく たくさんの人が軽装で

歩いています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

カタクリの花を探すのですが ほとんどが葉っぱのままです。それでも探し回ると蕾の奴がいくつか

いました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

更によくよく探すと ようやく開き始めた花もいました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

策の中へ入っていくわけに行きませんから 望遠で狙いました。

この周辺をよく探すと 2〜3輪咲いていました。ああよかった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

その3へ続く

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

春の大和葛城山 その3

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

自然研究路を歩いていたら 京奈和自動車道のずつと向こうに山並みが見えました。

方向的に桜井市の山の手にある 音羽三山ではないでしようか。昔 音羽三山を歩いた時に

まず音羽観音寺からスタートしたのですが、あの尼寺のご住職にお茶をごちそうになった記憶があります。

テレビで放映している「大和尼寺精進日記」の音羽山観音寺のご住職の尼さんと違い失礼ながらもっと

若くて美人の尼さんだったような記憶があります。もっとも 2009年2月の事ですから

半分ボケた老人の記憶違いかもしれません。それとも別のお寺かも知れません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

自然研究路から ダイトレに出てダイトレを登り返します。

お弁当を食べたあたりの標高から かなり下っていましたから また かなり登ります。

なんか この辺りは完全に冬景色ですね。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

白樺食堂まで戻ってきました。食堂の裏に展望デッキがあります。ここからも大和三山がよく見えます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

さあ下山します。ダイトレを歩いて降ります。右奥が金剛山系、眼下にツツジ園が広がります。

来月になると真っ赤に染まりますが 今は冬枯れの状態です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

歩きながら そこら辺の木の下を探しました。やはりカタクリの花は咲いていず

蕾が何本かありました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

次にパラグライダーグラウンドに寄りました。ここからの眺望が大好きです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ここでも大和三山が見えています。しかしその正面奥に高見山が見えるはずなのですが、

今日は花粉黄砂がひどく霞んでいて見えません。高見山は 山頂がとがっているからすぐ分かります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この写真は 2011年4月5日にここを通りかかった時に たまたま飛び立とうとしていた

おじさんに許可を得て撮った写真です。長い間 向かい風を待っていらして 風が来た途端

「飛びます」と大きな声で 飛び出て行かれました。数秒で驚くほど大空高く登って行かれて

驚きました。正面奥の 吉野町(大淀町かも)の何とかグランドへ向けて飛ぶとおっしゃっていました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ダイトレをどんどん降りていきます。右手の金剛山塊の左奥に見える町は五條市か大淀町でしょうか。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

小葉のミツバツツジの葉がおおきくなっています。もうすぐ蕾が出て来そうですね。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

モクレンのように見える花が咲いています。高いところなのでよく見えません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

葉が落ちて 冬枯れのようなダイトレをどんどん降りていきます。

木々の葉は落ちて 新緑はまだですが 下草や笹薮の緑が濃く 春の雰囲気です。

このダイトレはとても急坂です。登るのも大変だと思います。降りるのも大変です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ダイトレ水越峠まで降りて来ました。ツツジ園付近から 一気に標高差400mちかくを降りるのだから

急降下です。膝ががくがくします。

峠にいつもブラシ置いてくださっている方がおられます。いつもここで靴とスパッツの泥を

落とさせていただいています。ありがとうございます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ダイトレ水越峠の桜は満開で 夕日に輝いていました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

駐車場に午後五時 無事に帰着しました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

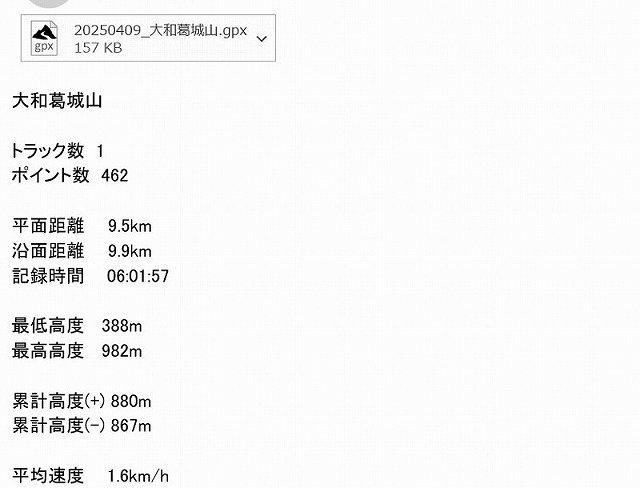

歩いた記録です。午前11時にスタートして 午後5時に帰着しました。6時間のうち30分は

お昼の休憩で、登り3時間、下り2時間半の行程でした。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

歩いた軌跡です。水越峠付近の国道を歩いているときに「10キロを超えました」とジオが

アナウンスしていたけど 歩行距離が9.9キロとは変ですねえ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

春の大和葛城山 おわり

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ー−

25-03 霧氷と氷瀑の金剛山を歩く 2025年2月20日

朝起きて ごみを出しに行くと 道路には雪がありませんが ごみ集積所前の

公園に雪が積もっていました。道路に積雪していたら 立往生とか通行止めとかの

トラブルが予想されるので 出かける気にはなりませんが 道路に雪がなければ

これは久しぶりに金剛山へ行こうと思いました。

ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

雪の金剛山 その1

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

朝ゴミ出しに行った時の近所の公園です。雪が積もっていますが 道路の雪は解けていました。

これだと 道路は普通に走れそうです。久しぶりに金剛山へ行くことにしました。

−−−−−ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

河内長野市から千早赤阪村、富田林市、河南町と道路は雪もなく 普通に走れましたが 国道309号線の

水越トンネル手前の分岐で 旧道に入ると たちまちアイスバーン状態でしたが 車の通行がなくて

安して走れました。こんな状態でも 非常識にノーマルタイヤで走ってきて 滑って車が回転して

スタックし、道路をふさがれたことがこの道で何回もあります。

スノータイヤが劣化して 雪道で踏ん張りがきかなくなっているので 今日は私がスタックして

道をふさがないようにしないと。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ー−−−−−−−−−−

雪の日はさすがに車は少ないですね。普段は満車に近いのですが 今日は4分の1程度のガラガラです。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

太尾道で登り モミジ谷で降りるといういつものパターンでスタートします。

ここへ来る途中の道路の電光温度計は マイナス2度を示していましたが 駐車場は車の温度計では

マイナス3度を示していました。10時15分にスタートしました。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

最初の尾根道合流点に来ました。この太尾尾根道コースは標高約450mの駐車場から標高差約150mの

急登後に尾根に出てほかのコースからの道と合流してから しばらく平らな道を歩いて一段落してから

また急登するというのを4回繰り返して 標高約1050メートルの六道の辻に出ます。他のコースよりも

距離が短い分 急登になると思います。

ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

二番目の尾根道合流点に来ました。平らな道を休憩しながらしばらく歩きます。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

更に急登を続けたら

−−−−−ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

少し平らな道になり、休憩しながら歩いては

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ー−−−−−−−−−−

また急登をするという繰り返しをしているうちに

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

それまではこんな感じの 植林帯の中だったのが

−−−−−−−−−−−−−−−−−−ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

なんか少し様子が変わってきました。周りがなんか白くなった来たぞ。

ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

標高が850mくらいになると

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

なんと霧氷が現れました。

−−−−−ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

ちゃんと 風上に向かって氷が成長しています。空気中の過冷却水が木の枝や葉にぶつかり、氷になると

その氷が風上に向かって次々に更に氷ができて成長します。霧氷です。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ー−−−−−−−−−−

こうなると急登も楽しくなりますが キョロキョロして写真を撮るのに忙しくなり 登るペースは

落ちていきます。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

霧氷のトンネルの中を進み、楽しいので急登も気になりません。このまえ 霧氷で有名な奈良県御杖村の

三嶺山へ行ったのですが、氷点下10度前後で風も強かったのになのに 霧氷は全く見られませんでした。

晴れの日が続くと空気中の水分が減り、霧氷ができにくくなるそうです。今日はラッキーでした。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

足元の枯れ枝(小枝?)にも ちゃんと風上に向かって霧氷が伸びています。

ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

その2へ続く

−−−−−−−−−−−−−−−−−−ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ー−−−

雪の金剛山 その2

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

あまりの急登に どなたかが安全のために取り付けてくださったロープを頼り、これを登れば

一段落します。

−−−−−ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

霧氷はますます大きくなり

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ー−−−−−−−−−−

歩くのを忘れて 思わず見とれてしまいます。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

まるで白い森です。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

あそこでロープ場は終わりです。

ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

雪と霧氷に埋もれた笹薮の先に

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

太尾塞跡に到着です。むかしここに要塞でもあったのでしようか。この辺りには赤坂城が上下二城

ありましたから。

−−−−−ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

大日岳山頂まであと標高差100mすこしです。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ー−−−−−−−−−−

風は右手(西側)から、左手(東側)へ吹き抜けています。霧氷は西に向かって伸びています。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

左手に木々の隙間から 時々見えるのは 御所市でしょう。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

右手には時々大阪平野が見えます。

ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

大阪の東の方なのでしょうか、あまり高いビル群は見えませんが。

この辺りの頭上には 真っ黒い雪雲が覆っています。粉雪がずっと降り続いているようです。

頭上から 細かい雪か氷かが 絶えず降り続いています。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

平らな所をしばらく歩いたら、またも急登再開です。

−−−−−ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

横を見たら 急登だとわかります。かなり急ですね。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ー−−−−−−−−−−

吹き溜まりでは20センチを超えています。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

六道の辻に到着です。標高は1000mを超えました。もう急登はありません。アップダウンはありますが。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

セト方面からの足跡は 一人だけです。太尾尾根道は 私の先行者は足跡は2名だけに見えました。

ほかの人はダイトレを歩いているのでしょうか。

ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

その3へ続く

−−−−−−−−−−−−−−−−−−ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

雪の金剛山 その3

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

この辺りの標高はすでに1000mを超えています。

−−−−−ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

霧氷の中のアップダウンを2回ほど繰り返して

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ー−−−−−−−−−−

最後の登りをすると頭上が明るくなりました。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

大日岳山頂に到着です。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

金剛山系四座のうちの一つです。残りは葛木岳、涌出岳、白雲岳ですが今日は行きません。

ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

見事な霧氷の木ですね。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

植林が育ち 大阪平野は見えなくなりました。数年前までは 見えていました。

西側は 青空が見えています。しかし粉雪は降り続いています。

−−−−−ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

頭上も、東の奈良県側も 黒い雪雲です。ススキの霧氷もきれいです。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ー−−−−−−−−−−

太尾道をそのまま南へ進みます。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

この辺りは道の離合集散が多く気を使います。間違えると とんでもないところに出ます。

ここはまっすぐに進みます。右は赤坂セト道と書いてあります。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

ここは右へ進みます。左はたしか葛木岳のほうへ行ったような気がしますが よく覚えていません。

ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

霧氷のトンネルを進みます。この辺りから霧氷のトンネルが続きます。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

もうすぐ転法輪寺の分岐です。

−−−−−ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

真っすぐ降りていくと寺務所で、左は本堂へ行きますが ここは右の国見広場へ向かいます。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ー−−−−−−−−−−

霧氷の中を暫く進むと

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

ここは暑い夏に 皆さんが日差しを避けて お弁当を食べている涼しい広場ですが

−−−−−−−−−−−−−−−−−−ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

そのまままっすぐ きれいな霧氷のトンネルを歩いていきます。

ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

その4へ続く

−−−−−−−−−−−−−−−−−−ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ー−

雪の金剛山 その4

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

国見広場に到着です。たくさんの人とたくさんの雪像です。

−−−−−ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

これは分かります。オバキューですね。上手だなあ。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ー−−−−−−−−−−

これは誰? ワンピースの主人公の子かなあ。これも上手ですね。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

ここは山頂ではありません。国見広場です。金剛山系最高峰は 葛木岳山頂で 葛城神社の裏手にあり

神域の為入れません。神社拝殿に ここが山頂と書いてあります。それに金剛山という山は無いし。

まあ通常金剛山と言えば、この国見広場を指すようですね。大峰山と言えば山上が岳を指すように。

それとこの辺りは標高1070mくらいです。1125mもありません。

10時15分にスタートして 3時間15分かかりました。3時間の予想でしたが 霧氷の写真に時間を取られたようです。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

真ん中が金剛桜です。5月に御衣黄のような花をつけますが、今は氷の花をつけています。きれいですね。

ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

こちら側は晴れていて 大阪平野がよく見えます。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

この辺りの霧氷も見事です。

−−−−−ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

お昼ご飯を食べに今日はうどん屋さんへ行きます。これだけ寒いと 魔法瓶のお湯も冷めて

熱いカップ麺も食べられないから うどん屋さんでカップ麺を買うつもりで来ました。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ー−−−−−−−−−−

右下に千早本道が見えています。たくさんの足跡がありますね。

ほとんどの人はこの道で登ってきます。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

気温が高いなあ。マイナス10度を下回らないと モミジ谷の氷瀑は 大きくなりません。

今日は 氷瀑はだめかもしれません。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

さあうどん屋さんへ。おなかが減ったなあ。もう1時半を回っています。

ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

中をのぞくと誰もいませんでしたから、中で食べようと思いましたが、中へ入るには靴につけた滑り止め

を外さないといけません。店の外のベンチで食べることにしました。

いつもこの店の真ん中で 常連客が陣取って 我が物顔で大きな声で唾を飛ばせながら騒いでいるので

感染症が怖いので 長い間 この店へ来ていませんでした。ここへ来たのは久しぶりです。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

店のお姉さんにカップ麺を作ってもらって びっくり。なんと450円に値上がりしていました。

昔は300円だったような。でも運搬賃、残材処理費等すべてが高騰しているからしようがないですね。

それに 第一、ここは地上1000mの世界ですから。

出がけにうちの奥さんに作ってもらった おにぎりをカップ麺に入れて食べました。ヌードル飯で

とてもおいしく食べれました。第一この寒さの中で アツアツですから。

−−−−−ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

食後に転法輪寺へ参拝します。雪が積もっているので 歩くとキュッキュッと音がします。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ー−−−−−−−−−−

お不動様も寒そうですね。まずはここで 御真言を唱えます。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

続いて石段を上がって 本堂にお参りしました。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

振り返ると 境内は白一色ですね。よく積もりました。

ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

その5へ続く

−−−−−−−−−−−−−−−−−−ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

雪の金剛山 その5

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

転法輪寺本堂から外周路を進み、モミジ谷へ向かいます。

−−−−−ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

雪のない時と違い 景色が普段と違って見えます。

この辺りも道が絡み合っているので 道を確認しながら進みます。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ー−−−−−−−−−−

モミジ谷入り口です。入り口標識を何回取り付けてもすぐに外されます。

悲しいですね。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

いきなり急降下です。ロープを付けてくれていますから、ロープをつかんで 慎重に下ります。

もちろん靴には滑り止めが付いたままです。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

この谷も霧氷がすごいですね。

ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

右手に御所市街が見えます。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

ジグザグに急降下します。ロープがないところもあるので 滑らないように慎重に下ります。

こんな雪面急降下なら、ピッケル持ってきたらよかったなあ。

−−−−−ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

暫く道が平らになったかと思うと

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ー−−−−−−−−−−

またしても ジグザグ急降下が始ります。色の濃いところは 凍っているようです。

ロープも何もないので 慎重にゆっくり 降ります。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

暫く谷を降りていくと水が流れています。この谷の源流部です。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

水がチョロチョロ流れています。あまり凍っていません。もっと気温が低いと氷だらけなんですが。

ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

一番上の 第六堰堤が見えました。黒く見えているのがそうです。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

堰堤わきの急斜面のここを降りるのが 怖いので慎重に少しずつ降ります。

−−−−−ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

慎重に少しずつ降りながら ちらっと横を見たら なんと堰堤は凍り付いています。

気温が比較的高いので 氷瀑ができているのか心配していたので ラッキーでした。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ー−−−−−−−−−−

氷瀑を見ながら降りていくと、確かに氷はできていますが 水もかなり流れていて 水が流れる

ちゃらちゃらと音がしています。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

氷瀑の下部は氷もたくさんできていますが その奥で水が流れる音がしています。

氷の塊も大きくて その上から雪も積もっています。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

氷瀑上部は 下から見上げるとかなり迫力があります。

ということで 気温がマイナス4度と比較的高温度にもかかわらず まずまずの氷瀑でよかったです。

ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

その6へ続く

−−−−−−−−−−−−−−−−−−ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

雪の金剛山 その6

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

第六堰堤からしばらく降りていくと 第五堰堤が見えてきました。

−−−−−ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

ここが モミジ谷で一番危険な場所だと思います。

まず梯子を後ろ向きに下りて、急斜面を後ろ向きに川底まで降ります。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ー−−−−−−−−−−

右上の梯子を下りてから、その下の急斜面を無事に下りてきました。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

第五堰堤は少しだけ凍っていました。水がかなり流れています。

やはり気温が高めなので これ維持用の氷瀑は無理ですね。第六堰堤が あそこまで凍っていたのだから

良しとしないといけませんね。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

それ以後は危険な個所もなく 普通に谷道を降りていきます。

ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

第四堰堤から下は 水が普通に流れています。道も普通の雪道なので どんどん降りていきます。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

それ以後は 川も普通に流れていて、普通の山道です。どんどん降りていきます。

−−−−−ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

モミジ谷を抜けました。ここが下の入り口です。杉の木にひもが二本ついていますが 昔ここにきれいで

大きな手作り看板で「モミジ谷入り口」と書かれていたのですが、無残にも外されてしまいました。

誰がなぜ そんなことをするのでしょう。そんな奴に抗議するかのように その横のポールに

直接入り口が書かれています。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ー−−−−−−−−−−

ガンドカコバ林道に出ました。この辺りは標高700mで、あと標高差250mほど 林道と国道を降りていきます。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

カヤンボでダイトレに合流しました。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

いつものように 金剛水で小休止します。モミジ谷を緊張して降りてきたので のどが渇き冷たい

金剛水を おいしく飲みました。

ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

ダイトレを歩いていくと、どうも ここをスキーで滑って降りた人がいるようです。

スキーをここまで担ぎ上げてきたら ここから水越峠まで2キロ近くあるので かなり滑れますね。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

足元の御所市の先に見えているのは 橿原市か大和高田市でしょうか。

雪道をどんどん降りていきます。

−−−−−ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

ダイトレは雪道と雪のない砂利道の繰り返しとなりました。滑り止めを外して歩きました。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ー−−−−−−−−−−

ダイトレ水越峠で 雪は無くなりました。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

10時15分にスタートして 駐車場に16時15分に帰着しました。

6時間のうちお昼休みを30分取ったので 歩行時間は5時間半でした。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

歩いた軌跡です。

ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

おわり

−−−−−−−−−−−−−−−−−−ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

25-02 滝畑から施福寺を通らずに猿子城山を歩いてきました

2025年2月4日

先週久しぶりに 槙尾山公園口から 槙尾山と猿子城山を歩くつもりで

スタートしたのですが 参道入り口に 利用金所が出来て 参拝客や登山客

からお金を取るシステムが出来上がっていて 憤慨したので 参道を通らずに

山道を通り五つ辻から槙尾山を歩いてきました。

結局猿子城山は行けずに終わりましたので 今回滝畑から 猿子城山へ行き

施福寺を通らないで ダイトレで 滝畑へ戻るコースで行くことにしました。

施福寺へ行くと あの気のふれた住職に出会うかもしれないので 気分が

悪くなるので 施福寺は通らないことにしました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

猿子城山 その1

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

滝畑からダイトレを歩き ボテ峠へ行きます。そこでダイトレと別れて猿子城山へ行き そのまま降りて

西国古道を歩きダイトレへ出て 滝畑へ帰る予定です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

先日槙尾山へ行った後で岩湧山山頂から見た 猿子城山です。

三段の尾根の最高点が猿子城山です。杉花粉と支那大陸のPM2.5がひどくて すぐそこなのに

残念ながら 鮮明な画像ではありません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

これも同じ日の 槙尾山と施福寺です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ここにバイクを止めました。滝畑の民話語り部のTさんの物置の前です。ここにバイクを止めるとよく

Tさんが出てこられて 滝畑の民話を聞かせてくださいました。最近Tさんを御見かけしませんが

お元気でしょうか。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

午前10時半スタートです。バイクを止めた道がダイトレです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この隙間を上がります。この階段もダイトレです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

民家の犬に吠えられながら、畑の間を抜けて歩いて行くと

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ここから登山道の始まりです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

滝畑集落を見下ろしながら歩いて行きます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

恥じる農地は 植林帯の中を歩いて行きます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この橋からは 眺めがよくて

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

遠くに岩湧山が見えます。中央奥のはげ山がそうです。その右の山は扇山だと思います。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

それからしばらく歩いて、あの鼻を曲がると

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ボテ峠に到着です。滝畑集落が標高300mから320mですから ここまで180mくらい上がってきました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ボテ峠の看板です。ここが猿子城山への入り口ですが、過去私が南海入り口の日様式を付けても

滝畑の山仕事の人たちか、大阪府森林破壊組合に 取り外されてしまいます。

そこで この看板に直接書き込みました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

左の道がダイトレで 私が滝畑から歩いてきました。ダイトレはこのまま手前に歩いて行きますが

ここでUターンして 右の道を登るのが猿子城への登山道です。

そこの真ん中の木に標識を何回取り付けても外されるのです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

なんと新しい看板が建てられていました。こんなにしっかりした看板だと 当分大丈夫

でしょうね。でも 滝畑の人たちの中には いろんな人がいるから いつ取り外されるか

分かりませんね。

岩湧山頂付近のダイトレの両側に ススキが生い茂り ハイカーが歩きにくそうにしていたので

私が剪定鋏で 倒れたススキだけを取り除いていたら「滝畑村民の財産を勝手に切るな」と

大声で怒鳴られました。いくら説明しても 聞き入れてもらえられませんでした。

そのほか 「オオカミ少年」と呼ばれる有名な方もいます。山の中で会うと「ワシが家の庭で

飼っている 日本狼が逃げ出したんや。どっかで見なんだか?」といろんなハイカーに聞いて

回っています。いつしか 狼少年と呼ばれるようになりました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

その2へ続く

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

猿子城山 その2

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

猿子城への尾根道をしばらく登ると分岐がありました。かなり前に登ったので もう忘れています。

そのまま尾根を直登するのか 左へ巻道のような道もあります。そのまま直登の続きをしようとして

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ふと足元をよく見ると 親切な人が左へ行けと教えてくださいました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ジオの地図を見ると この先で合理遊するようです。左の巻道が楽なような気がするので

左へ進みます。

そこへ上から人が降りてこられました。「この道はボテ峠へ行きますか」と聞かれたので

暫くお話をして どこから来て何処へ行くのか聞くと その人は 先週私が槙尾山参道の

料金所で 喧嘩したように その人も ダイトレで突然 お金を払えと言われて

「ダイトレを歩くのに なんでお金を払わなあかんのや? 国交省に問い合わせて

そんなこと知らんちゅうたら おまえら詐欺で訴えたるからなあ!」

と 怒鳴りまくったらしいのです。ひとしきり 施福寺住職の悪口に花が咲きました。

「せっかくの山歩きが あの料金所のお陰で 台無しにされて むしゃくしゃして歩いていましたが

あなたとお話して スカッとしました。ありがとうございました。」と言ってニコニコして

下って行かれました。その方はボテ峠からダイトレを引き返し、西国古道を歩いて五つ辻から下山して

公園口の車に戻るそうです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

そのまま進むと 見覚えのある場所に来ました。ここで左上へ、ヘアピンUターンするのです。

昔そのまままっすぐ進むと谷底へ下りて どうにもならなくなり 引き返した記憶があります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ロープが連続します。5か所か6か所続きます。この道は全体に尾根の直登ですから

急登が多いのです。

昔この尾根道を登っているときに あるご夫婦にお会いしました。しばらくお話していると

その方は 世界遺産大峰奥駈道の出発点(逆峯の場合です)の吉野の桜本坊の支配人で、脳梗塞を

発症されて 幸い軽かったので そのリハビリに歩かれていたのでした。かなりハードなリハビリですね。

私が奥駈を歩くと言うと 「ぜひ泊まりにいらっしゃい」と言われたのですが その後お尋ね

していません。申し訳なく思っています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

最初のピークに到着しました。尾根ルの左側、南側にずっとテープが張ってあります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この左側の斜面は 恐らく松茸山になっていると思われます。毎年入札で 採取権を売り出していると

聞いたことがあります。今でもやっているかどうか 分かりません。

この張り紙や 張られたビニールテープの傷み具合から 相当昔の事のように思われますが。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

二つ目のピークを越えます。先ほどのテープはもう張ってありません。

張ってあったけど 風化して飛んで行ったのかもしれません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

三つ目のピークが見えてきました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

三つ目のピークに到着です。猿子城山山頂です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

残念ながら見通しは 全くありません。東西南北皆 眺望ゼロです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ここは風も強く 寒いので 直ちに次へ向かいます。

バイクを止めたところから標高差約400m登ってきて、ボテ峠からでもわずかな距離で 標高差

200m以上登る急登でした。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

その延長上の道をアップダウンをくり返して下り 緩やかに高度を下げていきます。

そんなに急降下ではありません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

十五丁石地蔵に到着です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ここでお弁当を食べることにしましたが、ここは峠になっていて風が強くものすごく冷えますが

我慢して食べます。滝畑をスタートして ここまで 2時間10分かかりました。

この道は西国古道と言って 槙尾山施福寺と粉河寺を結ぶ道と思っていましたが 西国古道とは

もっと広い意味で 西国三十三か所霊場の参詣道だということもあるようです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

食後右へ 12時50分にスタートします。ここは檜原峠よりも標高が少し高いですね。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

檜原峠へ向かいます。少しずつ下っていきます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

その3へ続く

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

猿子城山 その3

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

西国古道の途中にビューポイントがあったので 見たら岩湧山が見えました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

山頂だと思ったけど 望遠で見たら どうやら いつも私がお弁当を食べる中腹の休憩ポイントのようです。

ピークの左奥にかすかに山頂が見えています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

檜原峠を通過します。

前回歩いた時は ここから三国山方面へ行けば すぐ十五丁石地蔵に行けたのですね。残念。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ダイトレに出ました。このまえ気になっていた場所があります。

このポイントから少し施福寺の方へ歩くと 気になったポイントがあります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

こんなポイントがありました。今日はここを登ってみようと思います。なんかありそうな雰囲気です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

登り口の石碑のダイトレ側の文字は「にょにんきんせい」と書いてあるのが分かります。

側面の文字は「弘法大師」は読めますが その他は読めません。ここは空海ゆかりの寺ですから

空海の関連施設があるとかあったとかの場所かも知れません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

長い石段を登ってみたら 廃墟しかありませんでした。廃材が散乱していたので

なにか空海に関係する建物、お堂が建っていたのかもしれません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

そのポイントから降りて ダイトレを滝畑へ向かって歩きます。すぐに追分に着きました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

追分を左へ行くと山を下りて村の方へ行くようです。善正町には 有名な菊のデパート「国華園」が

あります。ここはまっすぐダイトレへ進みます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ダイトレの脇には 立派な石垣が残っています。かつての槙尾山の宿坊跡かもしれません。

今まで歩いて来たダイトレにも 沢山の宿坊跡がありました。かつての施福寺は相当大きなお寺でした。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

番屋峠に到着です。番屋とは江戸時代に江戸、大坂、京などの都会の中の

自身番が火の見櫓などを併設した詰所や、漁師が寝泊まりする小屋などをさすことが多いのですが

ここにもなにかの 見張り番をする小屋があったのでしようか。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

追分から 標高差約100mほど登り返してきました。ここからもまたアップダウンです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

標高差約100m降りて 小川を渡りお地蔵さんにお参りします。そしてまた登ります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

標高差約100mほど再び登り返すとボテ峠が見えてきました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

やれやれです。ここからはもう登りはありません。あとは下るだけです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

右が番屋峠で 真ん中の道が猿子城尾根道、左が帰路の滝畑へのダイトレです。

ここから左へ標高差180mほど下ります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

やれやれ滝畑に降りて来ました。もう夕方です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

バイクの場所に無事に帰着しました。 16時10分です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

滝畑は確か 標高300m位の表示がでていたけどなあ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

10時30分にスタートして 16時10分帰着しました。5時間40分のうち30分はお昼休憩なので

歩行時間は5時間10分程です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

おわり

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

25-01 久しぶりに槇尾山へ行くと とんでもないことになっていました。

2025年1月22日

空海ゆかりの寺、槙尾山施福寺は ダイヤモンドトレイルの終着点です。

昔はよく歩きに行きました。しかし施福寺の住職が変わってからは

ぱったりと行くのはやめました。その事情を説明したいと思います。

数年前に施福寺の住職が 先代から息子の住職に変わりました。

先代の住職は いつもにこにこして 境内の掃除をしたり 参詣者に「よう お参りくださいました」

と声を掛ける 周囲から尊敬される方でした。

新しい住職は 突然 寺周辺の山道にバリケードをして登山者や

ハイカーを境内を勝手に歩かせないようにしたり、槙尾山山頂に行かせないように

入り口にロープを張ったり、山頂のベンチ椅子テーブル(ボランティアの方たちが

苦労して造ったものです)を撤去処分したり 槙尾山登山者の常連さんたちと

もめ始めました。

私も一度 山道のバリケードを撤去していたら その住職が飛んできて にらみ合い

になり あわや喧嘩になるところでした。

槙尾山の常連さんたちとお話しすると 皆さんは 口々に新住職の悪口を言い「早くあいつが

いなくなればいいのに」とおっしゃる始末です。

私が槙尾山へ行くときは いつも滝畑集落の中のTさん宅の前にバイクを止めていくのですが

時々Tさんが 出てこられて「今日は何処へ行くんや」と話しかけてこられます。

Tさんは 滝畑の昔話の語り部で テレビにも出られた有名な方です。滝畑の山の昔話も

私にいろいろと教えてくださいました。

ある時 Tさんに今日は槙尾山へ行くというと Tさんが「今の住職の前の住職は 人格者で

人望も厚くワシも親しくお付き合いさせてもろたけど 息子で今の住職は気がふれとるさかい

決して相手になるな、近づくな、あいつが来たらまず逃げろ。何をするか分からんぞ。」

と忠告してくださいました。

槙尾山の常連さんたちは 皆あの住職を嫌がっているし 特に私に手作りの槙尾山登山地図を

下さったNさんは 登山道の道普請もされていますが みんなで作った 山頂のベンチテーブル

を撤去されて 本当に怒ってらっしゃいました。

そんなこんなで 槙尾山から遠ざかってから 3〜4年がたちます。

そこで久しぶりに 槙尾山の様子を見に行くことにしました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

久しぶりの槙尾山 その1

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

計画では 駐車場から参道を登りダイトレを歩いて簿て峠まで行き、そこから猿子城山へ登り

十五丁石地蔵へ下りてから槙尾山へ登り 蔵岩へ下りて 参道へ下山するというものです。

全行程約15キロの予想です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

トイレ前に駐車して 午前9時30分にスタートしました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

凄い看板ですね。「山のぼり者」なんて敵意むき出しですね。あいつの書きそうな文言です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

参道に新しいカフェが出来ていました。きれいな建物です。たまたまお姉さんが掃除されていたので

お聞きすると 四時半がライトオーダーとのことで 帰りにコーヒーとケーキをして帰ろうと思います。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

グリーンルームとは先ほどの新しいカフェです。喧嘩売ってますね。

ここでもハイキング客が目の敵ですね。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

参道の途中に いくつか神社やお寺があります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

土産物屋もあります。観光バスの客が相手ですね。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ふつうこんなこと書きませんよね。宗教施設は心の安らぎを求めて人々がやってくるもので

その為に国民の義務である税金が免除されているのです。坊主がお経を読むことを祭祀権という

のでしょうか。なんか変だなあ。祭祀とは神主がすることだと思いますが。

それに山道に勝手に バリケードを造作、構築しているのはお前だろう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

参道を登っていると突然こんな小屋が出来ていました。なんとお金を払えというのです。

中からおばちゃんが 「はい、500円いただきまーす」と大声で言うので 頭に来て「いつから金

取るようになったんや」と聞くと 「2年前から」と平然として言いました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

これらの文章は嘘です。山道の安全どころか歩かせないようにバリケードを造っている奴が

こんなこと書いています。倒木の撤去は 参道内だけでしょう。そうしないと 参詣客が登って

こられなくて 収入が減るからです。「登山者の安全のため」が呆れます。山道の整備は

ほとんどボランティアの方たちです。台風でダイトレが崩れたときは 大阪府がお金を出して

修理しました。

と言うことで「お金を払うなんて とんでもない」と言い残して 引き返しました。

住職が人望厚い温厚な人なら 500円なら喜んで出します。事実 昔の本堂の大屋根の修理の時は

前住職だったので私も 銅板屋根の寄進を数万円しました。

しかしなんで今のあんな住職のために お金出さなあかんねん。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

と言うことで 駐車場に引き返していろいろ考えた末に ルート変更することにしました。

結局往復で20分程ロスしました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

駐車場から 根来谷の道を五つ辻まで登り 十五丁石地蔵から猿子城へ登り同じ道を下山して

今度は槙尾山へ登り 同じ道で下山して駐車場へ戻るというものです。

このコースは あまり歩いた記憶がないのでうまくいくかどうか自信がないのですがまあなんとか

なるでしようとスタートしました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

はじめのうちは 植林帯の中の林道を進みます。川沿いと言うことは 谷底ですね。

地図にある根来谷と言う名前でしょう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

やがて山道になりましたが よく整備されています。途中何人も上から人が降りてこられました。

皆さん常連さんのようです。私が 引き返してきたいきさつを話すと「それが正解ですよ。私たちは誰も

お金を払いませんから、あんな奴に」とおっしゃいました。聞くと バリケードの中を歩いて住職に

怒鳴られたという人が 沢山いらっしゃるそうです。「怒鳴られるのはまだましな方で、何回も

パトカーを呼んでますからねえ」ということでした。あー恐ろしい。

やはり 引き返してよかったなあ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

五つ辻に到着です。私は左の道から登って来たのですが、何組かの女性グループが 手前の方から

来て 正面へ登っていきました。標識を見ると「グリーンランド」とか「青少年センター」と

書いてあります。

私も正面の道へ進みます。ここの五つの道の一つは 右下へ下りる道で「清水(しょうず)の滝」へ

行くのですが 危険なので今は通行禁止になっています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

その2へ続く

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

槙尾山 その2

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

暫くは雑木林の中を登ります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

崖っぷちの危険個所を安全に歩けるのも、行政やボランティアたち、とりわけ槙尾山の常連さんたちの

おかげです。けっしてあの住職が言うように「登山者が安全快適に山歩きできるように 多額のお金が

かかりますから お金を払え」というのは 全く嘘です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

展望台に来ました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

北西の方角に街が見えます。和泉市の市街地でしょうか。その奥の大阪湾などは 全く見えません。

何かカスミがひどいので 遠くが見えません。先週京都のポンポン山を歩いた時も霞んで

京都市内がほとんど見えませんでした。例年だと1月のこの時期は 空気が澄んでいて 遠くが

良く見えるのですが、おかしいなあと思っていたら、後日朝のニュースで 例年より早く杉花粉が

飛び出していて、それと支那大陸から彼らがまき散らす PM2.5が大量に日本海を超えて 日本に

降り注いでいると 報じていました。それで 遠くの景色が見えないのです。ああ汚な !

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

西の方に かすかに見えるのは 岸和田市でしようか。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この展望台の右下の方から 水音が聞こえます。地図を見ると 滝が二つあるようです。清水(しょうず)の滝は

よく聞く瀧ですが、人智開明の滝なんて 凄い名前の滝ですね。初めて聞きました。

そういえば槙尾山も別名は 捨て身が岳と言うそうで 常連さんたちは よく 「捨身(しゃしん)」と呼んで

います。

空海ゆかりの 古刹は 山や滝の名前も いかめしいですね。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

槙尾山常連さんたち、ボランティアの方々のお陰で

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

安全快適に 山歩きが出来ます。ありがとうございます。感謝です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

分岐に来ました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

七越峠や三国山は方向違いなので ここは槙尾山方向へ進めば 十五丁石地蔵に行けると考えました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この細い倒木が 通行の邪魔なので 手持ちの折りたたみ式鋸で 切り倒そうと考えましたが

よく見たら 枯れた松の大きな木が 寄りかかっているので これはうかつには触れないと諦めました。

チェーンソーでまず松の木を除去するのが先ですね。私の鋸では無理なので 下を潜って通過しました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

峠の分岐に来ました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

檜原峠で 標高は600mを超えて640mをジオが示しています。

槙尾山が 確か600mなので ここが槙尾山周辺の最高地点なのでしょうか。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

今度も槙尾山方面へ進みます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

暫く歩くと 正面に岩湧山が見えてきました。頭が剥げているからすぐ分かります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

その3へ続く

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

槙尾山 その3

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ここは槇尾山への入り口のはずなんですが

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

こんな標識が入り口に建ててあります。入るなと言う事でしようか。

昔はこんなものはありませんでした。あの住職が 入り口を閉鎖するようにロープを張っていて

いつもそのロープを外して入っていました。すぐにまたロープは張り直されますが。

こんな看板を立てるのなら ちゃんとした入り口が どこかこの先に 出来ていると思いそのまま

登山道を進みました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

いくら歩いても入り口は無く、もう一か所の入り口にも 同じ看板が立っていました。

しょうがないのでそのまま進みます。お寺の近くにちゃんとした入り口があるのでしょうか。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

どんどん歩いているうちに、もうすぐダイトレに出てしまいます。

左手の槇尾山山頂は もう過ぎたころなのに。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

歩いているうちに、ついにダイトレに出ました。槇尾山への新しい入り口はどこにもありませんでした。

そのままダイトレを施福寺へ向かいます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ここはダイトレです。こんな倒木を撤去して ハイキング客が 快適、安全に歩けるように

500円を取るのとちがうのかなあ。そんなことが料金所に書いてあったけど、やはりあれは嘘ですね。

単なる金集めですね。 ここは四つん這いになり 這うように進みました。

ほかにも倒木の下を四つん這いで歩くところが二か所ありました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この危険ながけっぷちの道の手摺チェーンは大阪府の税金で工事していました。

昔たまたま私が通りかかったら この工事の工事看板がかかっていました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ダイトレの左側に 槇尾山蔵岩から降りてきた登山道が ここに来ます。この先の道にバリケード

が何か所も設置されています。写真を撮りに行きたいのですが、あの住職が飛んできて 怒鳴られるか

パトカーを呼ばれると 喧嘩になるのが分かっているので 入りません。

滝畑の民話語り部 Tさんも、先ほどお話しした 槇尾山常連の方たちも 口々に「あの住職に関わるな

相手になるな、会わないようにしろ」と 口々に忠告してくださいましたので ここは素通りします。

少なくとも ダイトレは バリケードなしで 歩けますから。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

施福寺に到着しました。9時半に駐車場をスタートして 3時間半かかりました。

料金所で 500円払えば 30分ほどでここへこけますが、ぐるっと大回りしてきました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

これが本堂です。8〜9年前に屋根の吹き替え工事をしていた時に寄進させてもらいました。

境内をあちこち探しましたが 槇尾山への入り口は見当たりませんでした。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

本堂へ行くと あの住職の顔を見ることが多く嫌なので 私はいつもこちらにお参りします。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

中には沢山の仏様、観音様たちがいらっしゃいます。

ここまで無事にこれたことを感謝申し上げました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

お昼ご飯時です。ちょうど テーブルの若者たちが 立ち上がって帰る時だったのでそこへ座らせてもらい

お昼にします。この右手に 昔はうどん屋さんがありました。このうどん屋さんで うどんを食べるのが

楽しみでした。

うどん屋さんの店内には 高石友也(フォーク歌手で当時福井県の名田庄村の廃校に住んで 仲間を集めて

全国各地でコンサートをしていました)の写真が貼ってあり、店主に聞くと 先代住職のある時に、ここの境内で

高石智也が コンサートをしたそうです。たくさんの楽器や資材の運搬を 店主の荷物用モノレールで

山の上まで運び上げてあげたら コンサート終了後 スタッフの皆さんたち全員で このうどん屋さんで

打ち上げ会をした時の宴会の写真でした。

そのうどん屋さんも 今の住職になってから 裁判で追い出されてしまいました。今は店の跡形もありません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ご飯を食べてる場所から 東側を見ると 左から岩湧山、扇山、そして 三国山が見えますが

やはり霞んでいます。普段はすぐそこに見えるのに。花粉と 支那大陸からのPM2.5のせいですね。

ご飯を食べていると おじいさんが歩いてこられて 私のリュックと服装を見て「ぐるっと回って

歩いてきたんかいな」とおっしゃるので ぐるっと回ってきた いきさつをお話しすると、ひとしきり

住職の噂話で盛り上がりました。

下りは どうするのかと聞くので「この後槇尾山へ登った後 寺の参道を下山するつもりです。登りはお金を取るけど

下山者はお金を取らないと思いますが」というと

「あかんあかん、今日はわしを入れて参拝者は20人前後らしいで。お金払った人の顔をみな覚えているぞ。

おばちゃんが二人で見ているからなあ。特にあんたみたいな 文句言ったやつは 必ず顔を覚えていて

金払えというぞ。わしは駐車料金のつもりで 500円払ったけど。」

とおっしゃるので わかりました、元来た道を戻りますというと 「それがええ!」とニコニコしておっしゃって

立ち去って行かれました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

食後ダイトレを引き返します。左がダイトレで 右が寺の参道で 料金所があります。

とりあえずダイトレから槇尾山入り口を探して 槇尾山へ登りたいのです。

猿古城山は 今回は諦めて もう少し調べてから 次回歩こうと思います。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

その4へ続く

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

槙尾山 その4

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

結局二つ目の入り口から槇尾山へ登ることにしました。もちろんここにも 右に見える看板に

「ここは近畿自然歩道ではありません」と嫌がらせが書いてあります。なぜ槇尾山に登ったらだめなのか

わかりません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

よく見たら足元の目立たないところに こんな標識がありました。

槇尾山入り口の表示です。なんや心ある人が ちゃんと書いてくれていたんや。目立たぬように。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

何回もここから登っていますが この道はチャンとした道で 踏み跡もしっかりあります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

おまけに道沿いに番号ポールが 山頂まで続いています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

見覚えある岩の隙間を抜けて進みます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

最後に急登すると空が見えています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

山頂到着です。ここにベンチやテーブルがたくさんありました。あの住職が全部処分してしまいました。

こんどは 誰かが ベンチの代わりに 倒木を寄せ集めてベンチにしています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

山頂は600mと地図に出ています。ちゃんと三角点もあります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

山頂からは 西側しか見えません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

和泉市の工業団地の向こうに かすかに遠景が見えています。大阪市だと思います。

ここから蔵岩へ行っても その先は 二手に分かれていて 右は住職のバリケードに引っ掛かり、

左は料金所のあたりに出ます。

どのみち蔵岩から降りても ろくなことは無いから 来た道を引き返します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

槇尾山の入り口にテープを取り付けました。過去に何回も取り付けましたが だれかが いつも外します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

檜原峠に戻りました。やはりここが最高地点ですね。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

日原峠の周りをよく見たら

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

十五丁石地蔵がチャンと書いてあります。やはり三国峠方面へ行けばよかったのです。

残念ながら 猿子城山は次回にします。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

五つ辻に帰着して 右へ進み駐車場方向へ下山します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

午前9時30分にここをスタートして、3時間歩いて施福寺に12時半着。30分のお昼休憩後午後1時に

スタートして三時半帰着しました。帰りは2時間半ですが 槇尾山にも上っています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

歩行距離は10キロも歩いていませんでした。最低高度は駐車場、最高高度は檜原峠です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

歩いた軌跡です。料金所で500円払えば 施福寺はすぐですね。でもあの住職にお金を払うのは嫌です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

次回は猿子城山へ行くつもりです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

おわり

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

山歩きのトップページはこちらです。

yochanh.sakura.ne.jp/yamatabi/index.html

ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

24-12冬枯れのダイトレを滝畑ダムから紀見峠へ歩きました

2024年12月26日

寒さが厳しくなり、紅葉は散り落ちて山々は冬景色になりました。

そんな折、ダイトレ(ダイヤモンドトレイル)を滝畑から岩湧山を

超えて 紀見峠まで歩くことにしました。

かなりの距離があり、私の足で 滝畑から岩湧まで2時間半、岩湧から

ダイトレ紀見峠まで2時間半、ダイトレ紀見峠から宿場町を通り紀見峠駅まで40分、

休憩に30分とると 計6時間半、約15キロのトレッキングです。

※岩湧三合目から根古峰林道を下山して直接紀見峠駅へ行くと約40分短縮できますが

私は紀見峠宿場町を歩くのが好きなので敢えて遠回りします。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

滝畑から紀見峠へ その1

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

バス停滝畑ダムからダイトレに入り岩湧山を超え、そのままダイトレを東へ進みます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

岩湧山合目分岐で分岐せず そのままダイトレ紀見峠へ行きます。

久しぶりなので 紀見峠宿場町を見ながら歩いて紀見峠駅へ行きたいと思います。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

私の住む南花台住宅地から山を下りて 日野集落へ行き そこで河内長野駅発滝畑行きバスに乗ります。

曇り空で時折霧雨が降っています。昨日の快晴とはえらい違いだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

バス停からダイトレへ向かいます。右手の石川河原の向こうは 滝畑バーベキュー場です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

府道堺葛城線が通行止めです。ガードマンに聞くと この先の山の中で何か所も崩れているとのことです。

丁度2週間前に チャリで紅葉ツアーにこの道を走り蔵王峠から堀越峠へ行ってきたばかりなのに。

来年の2月いっぱいは通行止めだそうです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

新しくできたトイレに入ります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

凄くきれいなトイレです。今までの古くて臭いトイレとは大違い。

トイレは東へは岩湧山頂までありません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

登山口へ向かいます。相変わらず 小雨が降り続いています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ダイトレを歩いて行くと 千石谷林道と出会うので 横切ります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

松の大木がまたしても倒れています。この岩湧の山も 京都のポンポン山も この前歩いたダイトレの

二上山もいたるところで 多くの松や楢が枯れて倒れたり、倒れる寸前です。金剛葛城も

同様です。関西で松くい虫や楢枯れ虫が大繁殖しているのでしょうか。

どうしようもないのでしょうか。鹿や虫に森がどんどん殺されていくのは悲しいことです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

暫く薄暗い植林帯をあるいたら、まわりが突然パッと明るくなりました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

冬枯れで 広葉樹の葉が落ちて 周りが明るくなり、右手の上ノ山も見えるようになりました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この橋も夏はもっと薄暗かったと思いますが 明るくて気持ちいいです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この階段を登れば カキザコです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

右手から登ってきました。手前がダイトレで岩湧山です。正面は千石谷林道へ下りる道です。

私が何回も標識をぶら下げてもすぐに外されてしまいます。林道へ下りる道はきれいな山道ですが

通ってほしくない人がいるようです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

冬枯れの明るい尾根道を進みます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

右手の山は 覗平から南葛城山への尾根です。あの尾根へは千石谷林道から急登です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

その2へ続く

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−