2025年3月13日

3月も半ばになり すっかり春めいてきました。そのため私の住む

大阪南部や 京都西部も周りの里山から 杉花粉が一斉に飛んできて

鼻水は垂れるわ、くしゃみは出るわ、周りの景色も霞んで見えないわ

と 色々不便なことが多くなりました。

そこで時期は少々遅くなりましたが 台高山脈の中間のピークの

明神岳へ行くことにしました。

明神岳はいつもは 厳冬期に行くのですが、今年はマイカーのスノータイヤ

が 2台とも10年目ということもあり、アイスバーンでのブレーキ性能に

「難あり」という経験を何回もしたので 厳冬期の大又林道は避けていました。

大又林道の積雪は半端ではなく、いままで 何台もの四駆車が雪道でスタック

したのを見ています。1度は 引っ張ってあげたこともあります。

まあ3月も半ばなので もう林道に雪は無いだろうと思い 出かけました。

ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

残雪の明神岳 その1

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

東吉野村大又林道の終点の登山者用無料駐車場に駐車して、明神岳まで往復します。

この林道は冬季は 雪と氷がすごいので 沢山の車がスタックします。それで 林道の途中に数年前から

村が 登山者用の駐車場を設置して 「ここから先は アイスバーンで危険なので、ここに車を止めて

登山してください」と看板が出ていますが それでも上へ車で登る人が多く スタックする車をたくさん

今まで見てきました。

−ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

駐車場を9時半にスタートしました。車は私の車を入れて2台だけです。雪のシーズンは

ほぼ満車です。黒い車の方には途中でお会いしてお話ししました。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ー−−−−−−−

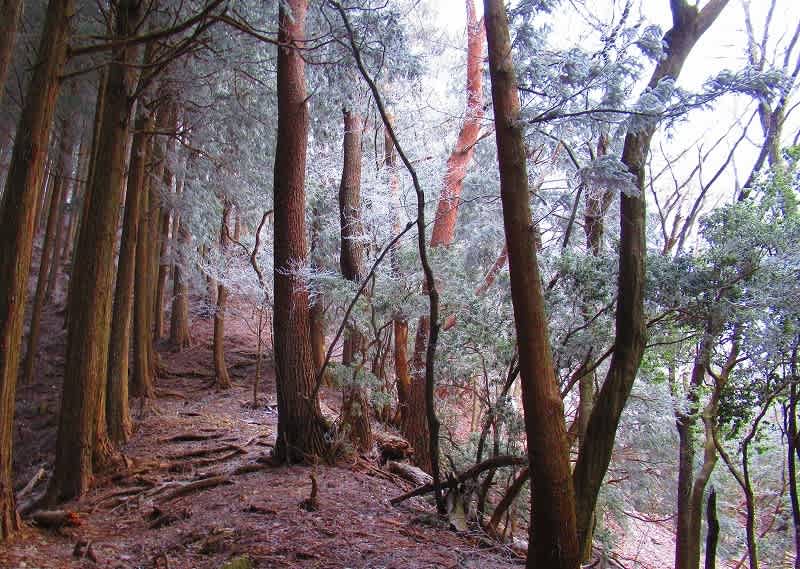

冬枯れの 長い林道歩きが始ります。登山口まで 約40分くらいかかります。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

気温は9度とやや高めです。もう雪は無いかもしれませんね。

水音が大きいと思います。雪解け水が多いのかもしれません。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ー−−−−−−−−−−−−−−−−

途中に登山届提出場所があります。この登山道は 沢沿いに上るので危険個所が多く また台高縦走路

に出てからも不明瞭な道が多く、私もよく迷いました。行方不明者もたくさん出ています。

今まで 行方不明の方の「お尋ねポスター」もこの道や台高縦走路、薊岳周辺でたくさん見かけました。

ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

やがてところどころに 残雪が現れました。固く凍っていてツルツルです。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

35分くらい歩いて ようやく登山口へ到着。高度は約200m上がりました。

−ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

最初の徒渉地点を無事に通過しました。雪解け水が多く靴を濡らしました。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ー−−−−−−−

この道は何回も歩いているので 安心して舐めていたのでしょう。この谷を横切りもう一つ右の谷に

入るべきところを、考え事をしていたのか、一つ手前の谷に入ってしまいました。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

最初のうちはどんどん登れたのですが、気が付くと道も踏み跡もありません。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ー−−−−−−−−−−−−−−−−

そこで少し焦って 登山道か踏み跡を探し始めました。

ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

谷の入り口はそんなに広くなかったのですが 上へ行くにしたがって 広くなり、右や左へ移動して

登りながら 道を探しました。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

道を探しながら登っていると そのうちにこんな倒木地帯や

−ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

こんなところに来たらもう 路間違いは 明らかです。これだけ 右左を探して上っても 道がないのは

登山道と別の谷に入ったのが分かりました。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ー−−−−−−−

登りよりも下りが危険です。ゆっくり谷を下りれば、いつかは登ってきた道に出れると思い

パニックにならないように 落ち着いて 降りますが 苔の着いた岩が 特に滑りやすく

慎重に降りました。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

かなり下まで降りて よく探したらちゃんと指示の矢印がありました。やはりもう一つ右の谷へ

行くべきでした。初めての道ならいざ知らず 今まで20回くらい歩いた道です。

やはり山はいつも真剣に登らないとだめですね。反省。

間違えた谷で30分以上 さまよっていました。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ー−−−−−−−−−−−−−−−−

その2へ続く

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ー−−−−−−−−−−−−−−−−

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

残雪の明神岳 その2

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

私がうっかりして間違えた場所は 二つの谷の合流点でした。

間違えて入り込んだ谷のもう一つ右の谷も徒渉します。

−ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

するとちゃんと目印がつけてありました。そうです、いつもここを登るのです。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ー−−−−−−−

暫く登ると残雪が現れました。氷になっています。固くツルツルです。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

登る道沿いに 氷が続いています。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ー−−−−−−−−−−−−−−−−

あまり ツルツル滑るので チェーンスパイクを装着しました。標高は1000m付近です。

ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

スパイクを付けて暫く歩くと 前方に滝が見えてきました。明神の滝です。そして登ってきた

この谷の名前が 明神谷です。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

滝の右岸を高巻いて登ります。

−ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

水が落ちている滝期のもう一つ左の方が 氷に見えます。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ー−−−−−−−

更に登ると やはり 左は氷でした。この暖かい時期になっても 氷瀑が見られるなんてすごい。

今年の厳冬期に また見てみたいものです。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

明神の滝を見ながら登ります。以前はここは こんなに崩れていなかったけどなあ。

道の損傷が進んでいます。

ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

更に登るとベンチがあります。このベンチが 滝の直上の休憩スペースです。

標高は 1100mを超えました。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ー−−−−−−−−−−−−−−−−

上の方から 雲か霧が降りてきました。

駐車場に止めてあった黒い車の人が 少し前に降りてこられて「上は凄い霧で 真っ白でした。

何も見えなくて 明神平から明神岳へ向かう道で 方向が分からなくなり、ぐるぐると森の中を彷徨い

何とかして 降りてきました。怖かったです。」とおっしゃっていました。

ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

この谷一番の難所に来ました。見えているロープを使って谷の向こう側へ行きます。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

慎重にわたります。滑って落ちたら大変です。

−ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

難所を渡り終えると ベンチのある休憩スペースに来ますが、ベンチが傾いていて怖いので休憩できません。

向こうの谷が 渡ってきた危険な谷です。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ー−−−−−−−

今度はジグザグの急登が始りました。雲か霧は いっそう濃くなりました。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

その3へ続く

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ー−−−−−−−−−−−−−−−−

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

残雪の明神岳 その3

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

右手の森の中は 雲か霧で幻想的です。

−ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

源流を渡りましたが 雪解け水で水量が多く靴をかなり濡らしてしまいました。

不用意に足を入れた場所が かなり深いところでした。ゴアテックスの靴ですが

靴の上の方から水が入り込んでしまいました。もっと真剣に歩こう。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ー−−−−−−−

急登続きでしたが少し勾配が 緩くなりました。相変わらず霧は濃く流れています。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

雪原を歩いて行きます。半分凍っているので バリバリ音を立てて歩きます。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ー−−−−−−−−−−−−−−−−

二度目の源流を超えますが、水は雪というより足元の氷の下を流れていて靴は濡れませんでした。

ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

歩いていくと 鉄骨の円柱の残骸があります。ムム、これはおかしいぞ。こんなもの初めて見た。

何回もこの山に来ていますが こんなものは見た事ありません。路間違いしています。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

暫く引き返すと ちゃんとまっすぐに行かないように 丸太の障害物を置いてくれています。

右の道は雪がないので、雪の上をそのまままっすぐ歩いてしまいました。

いかんいかん、もっと注意深く歩かないと。

−ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

水場に到着です。ここは明神平直下で 雪や氷は厳冬期でもありません。

水が暖かいのでしょう。明神平でキャンプする人は ここまで水を汲みに降りてきます。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ー−−−−−−−

明神平が見えてきました。あの上がそうです。もう少しだ。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

最後の登りなので頑張って登っていますが

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ー−−−−−−−−−−−−−−−−

雪が半分腐っているので この辺りはズボズボ足がめり込みます。

ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

明神平に到着しました。霧の為 上の方ー明神岳や丸山方面は 見えません。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

馬酔木(あしび)山荘の奥の 水無山も見えません。

−ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

いつもの東屋でお弁当にします。雪や氷の上を渡ってくる風がとても冷たくて 非常に

寒いので ジャケットを一枚羽織りました。風の音だけが ビュービュー聞こえて 薄暗く

不気味な雰囲気です。まあ 道迷いしたものの ここまで来れてよかったです。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ー−−−−−−−

食べ終わったころに 突然日が差し込んできました。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

水無山とそこへ行く登山道の雪が見えてきました。馬酔木山荘は 大阪府立天王寺高校の卒業生たちが

出資して建てたもので、天校の卒業生なら利用できるらしいので 大学の同級生の天高出身者に ここで

同窓会をしようと 何回も言っていますが 「そんな高いところへ行くのは嫌だ」と言って 未だに

実現しません。早くしないと みんなヨボヨボになるのに。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ー−−−−−−−−−−−−−−−−

その4へ続く

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ー−−−−−−−−−−−−−−−−

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

残雪の明神岳 その4

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

左奥の明神岳(ここからは見えません)や右奥に見えている丸山へ行くのは今日はやめよう。

あの間違った谷へ迷い込んで道探ししたので30分近くロスしたし 今朝出がけに 家人から「今夜から孫たちが遊びに来るので

今日は早めに帰宅して くださいね」と釘を刺されているから もう下山しないと。

−ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

朝9時半にスタートして ここに12時半に着きました。30分ロスしたから 2時間半で登ってきて

30分休憩して 今1時です。2時間で下山すると 3時に駐車場着、それから河内長野市まで

2時間かかるので 午後5時着。なんとか叱られずに済みそうです。さあ下山です。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ー−−−−−−−

下りも人の足跡に惑わされました。みんなが行くからついていくと 間違った道で 行き止まり。

みんなが引き返すから 途中までたくさんの足跡がついて 本当にややこしい。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

みんながズボズボはまっているところは 要注意です。しかしこんなところに固い雪はなかなかないので

どのみちズボズボいきますけど。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ー−−−−−−−−−−−−−−−−

雪解けがどんどん進んで 水の流れも、水の音も大きくなっています。

ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

来るときに深みにはまった 源流も気を付けて歩きます。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

一斉に雪解けが始っているのか、川でないところでもあちこちで水が流れています。

−ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

森のあちこちで雪解けが進んでいるようです。この雪の下にも水が流れています。

ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

例の危険個所まで 戻ってきました。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ー−−−−−−−

明らかに 来た時よりも水の量は増えていますね。ここは濡れるのを覚悟して 確実に渡ろう。

来たときはこんなに全面的に水が流れていませんでした。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

往路で迷い込んだ谷のところまで戻ってきました。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ー−−−−−−−−−−−−−−−−

林道まで降りてきました。林道下の川の滝も 雪解け水が大量に流れ込んでいるのか 轟音が響いています。

ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

やれやれ、無事に戻ってこれました。予想通り3時ちょっと前です。

さあ安全運転で 帰ろう。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

最高高度が 1341mと出ていますが お弁当を食べているときに見たジオグラフィカは

1435mと表示されていました。

−ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

歩いた軌跡です。今日は路間違いを2回しています。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ー−−−−−−−

間違えて入り込んだ谷部分を 拡大しました。

谷の中を 右往左往しながら登っているのがよくわかります。まあ無事に下りてこれてよかった。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

おわり

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ー−−−−−−−−−−−−−−−−

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2025年3月6日

今年の冬は 厳しい寒さが続きました。

しかしここ数日は、日中の寒さも一段落した今日この頃です。

スノータイヤを10年も履き続けて劣化し、グリップ力がほとんど

なくなったので 厳冬期の山道は 行く気がしなくなっていましたが

最近は暖かいので 奈良県東吉野町の 高見山へ行くことにしました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

早春の高見山 その1

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

高見山へは いつもは たかすみ温泉から往復するのですが、今日は国道166号線の登山口から

登り、高見峠へ下りて小峠へ引き返して往路の南伊勢街道を引き返す予定です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

バス停「高見登山口」付近に 路地用駐車しました。登山者用駐車場はありませんが、国道の路側帯が

広くて 駐車できます。この付近の民家の方々の迷惑にならないように 少し山へ登ったあたりに

止めました。ここがトイレです。出発したのが8時45分です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ここに路駐されている車は 登山者かと思いましたが、私が下山しても止まっていたので

恐らくこの付近の方の車でしょう。この奥に登山口があります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

家出した時が 気温2度でしたがここは標高約480mで気温1度です。残雪も風もなく 時々薄日が差して

穏やかないい天気です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

国道166号線と 民家を見下ろしながら登っていきます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

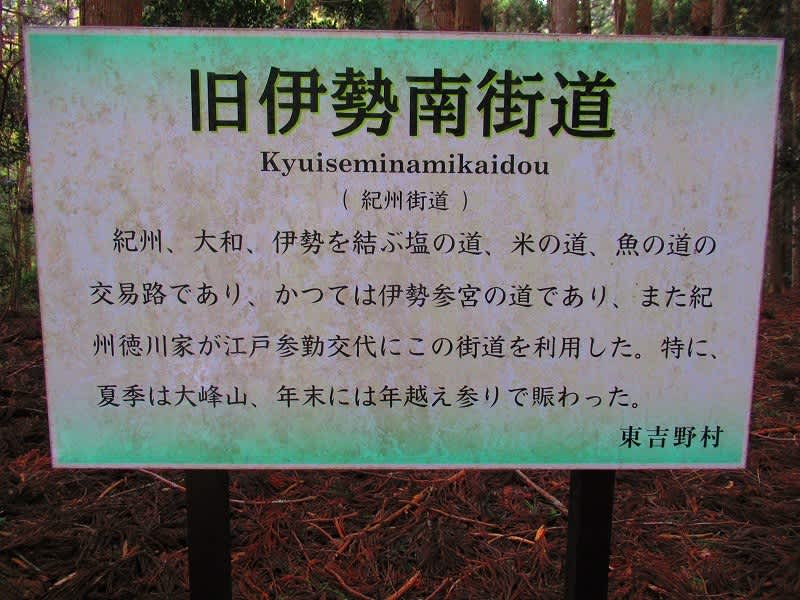

この道は南伊勢街道で 参勤交代や 生活物資の輸送などで かつてはとてもにぎわったそうです。

日本の幹線道路の一つだったのでしよう。しかし今は歩くのは 私一人で、前後には誰もいません。

登山口に「熊に注意」の看板が張ってあったから あわててベルを取り付けました。

関西では 熊は冬は冬眠しません。京都の山では一年自由動き回っていますし、世界遺産大峯奥駈道でも

2年前のクリスマスの猛吹雪の日に 大普賢付近の岩場で 熊に遭遇された登山者が 熊と共に

崖から転落されて お亡くなりになられました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

石畳の道にでました。この石畳も 紀州徳川家が設置させたのでしょうか。以前熊野古道伊勢路の

峠道を歩いていた時に 「この石畳は紀州徳川家が設置しました」と書かれていました。

何処の峠か忘れましたけど、八鬼山越えだったのかもしれません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ここは市場の跡だそうです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

いまは 雑木に覆われていますが、当時はこの一帯は開けた場所でたくさんの店でにぎわったのでしょうね。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ここは 虱取り という地名だそうです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

別にこんなところで虱を取らなくても と思うのですが。ここも日当たりの良い 広い休憩スペース

だったのでしようね。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

調子良く 歩いていたら 突然雪が降りだしました。木々の間をあるいていて 空模様に気が付き

ませんでした。風も出てきたようです。登山口の静かでうららかな天気が 嘘のようです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

木々の宇井だから覗き見ると 右手の山々ー台高山脈に通じる峰々の霧氷がすごいことになっています。

この分だと 上へ行くとこの山も霧氷が見えるかもしれませんね。楽しみです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

道が大きく曲がるところに来ました。丁度 人の肘のように ヘアピンUターンして上へ登って

います。「キララ曲」と書かれていました。この辺りも 比叡山 キララ坂のように雲母が

露出していたのでしょうか。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

崩壊場所に来ました。う回路を造ってくださっています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

う回路を ありがたく感謝しながら通させてもらいます。下を見るとかなり崩落しているようです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

その2へ続く

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

早春の高見山 その2

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

う回路から しばらく歩くと広い道に出ました。林道のようです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

その広い林道を歩くとすぐに 左右に走る林道に出ました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

小峠到着です。8時45分に出発して 今10時15分、1時間30分かかりました。地図のコースタイムは60分です。

まあ年寄りだから こんなもんでしょう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

登山口から 標高差300mちょっと登ってきました。今は直進して いつもの登山道へ進みます。

帰路は山頂から高見峠へ下山して この右の林道からここへ戻る予定です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この道が直進コースです。よいしょと 声を出してこの崖を登って歩き出すと

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

いきなりすごい急登が始まりました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

登るにつれて 次第にきつくなります。右の植林帯を見れば急登が分かります。雪も激しくなってきました。

登山口から 標高差300m以上も登って来たから 気温も下がって来たのでしょう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

急登に気を取られていると いつの間にか 周りが白くなっているのに気づきました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

植林帯の 杉やヒノキの葉に霧氷が出来ています。それに雪が叩きつけて吹雪になりました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

地面は たちまち白くなります。急登なので滑らないように注意深くしっかりと、ゆっくりと登っていきます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

馬酔木(あせび)の葉にできた きれいな霧氷に見とれました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

周りの木々も 霧氷できれいです。急登が気にならなくなりました。吹雪で地面も白くなって

行き、滑らないようにゆっくりと登っていきます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

鎖場が出てきました。それを登ると

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

左から来ている登山道に合流しました。いつもの高角温泉からの道に合流しました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

いつもの高角温泉からの道に ほんの少しの距離で合流するのに 標高差180mも登りました。

急登のはずです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ここから更に 標高差300m以上登ります。吹雪も激しくなりました。

さあサミットへ GO !

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

その3へ続く

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

早春の高見山 その3

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

歩いて行くと突然 登山道に林道が出てきました。以前はありませんでしたが いつの間に

出来たのでしょう。まあ、林業のために林道が木材搬出のために居るのは分かりますが 登山道から

見えないところでやってほしいものです。なにも 人気の山の登山道に林道をぶつけることは

無いと思いますが。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

はじめのうちは 霧氷がきれいで 見とれながら歩いていたのですが そこら中にこんな霧氷が

垂れ下がりだすと、歩きにくいこと、歩きにくいこと。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

道を塞ぐように垂れ下がります。霧氷が大きく発達したので重くなり 垂れるのです。

せっかく 普段見れないようなきれいな 景色を見ながら歩いているのに 贅沢言ってはいけませんね。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

こういうところはまだましです。ちょっと背を低くするぐらいで歩いて行けますから。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

左右に逃げられないところでは 時々四つん這いで進みます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

葉も幹も白く化粧した森を歩いて行くのは とても気持ちいいものです。

標高差を気にせずに どんどん歩けます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

空の様子がよく分かりませんが、雪が止んだようです。青空に霧氷が映えてとてもきれいです。

空の様子がよく分かりませんが、雪が止んだようです。青空に霧氷が映えてとてもきれいです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この人は先ほど 私が登っていたら 木の茂みにうずくまり アイゼンを装着されていました。

私が通りかかると突然動き出されたので 私は熊と思いびっくり仰天しました。

暫く立ち話をした後 私はそのまま歩き続けましたが そのうちに追い越して行かれました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

架空の大王神武が この岩に登り 国の評定をしたという 国見岩や 尾根道から小石を谷底へ投げて

その遺志に当たれば 男の子が生まれるという 息子岩を過ぎて歩いて行きます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

先ほどからなんか足元がつるつる滑るなあと歩いていましたが

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

足元をよく見たら 氷の上を歩いていました。あわてて簡易アイゼン(古くなりばらばらに壊れたものを

寄せ集めて 紐で縛り付けたもの)を佐鵜尺して歩き出しましたが 一歩ずつ 氷にけり込んで歩いて

いたら すぐに緩んで外れてしまいました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

そこでこの前雪の愛宕山で 古くなりバラバラに壊れた10本爪アイゼンを紐で補修した奴を

取り出して 靴ひもで くくり装着しました。

今度は氷にけり込んで歩いても どうもなく 歩けました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

標高が上がるにつれて 霧氷はどんどん大きくなります。きれいです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

そこらじゅうの木に霧氷が大きくできて垂れ下がり とてもきれいです。

足元もちゃんと滑り止めが効いているので 垂れ下がり道をふさいだ霧氷の枝を安心して迂回しながら進みます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

白い森は幻想的な森です。急登を忘れて登り続けます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

笛吹岩に到着です。ここはビューポイントです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

黒く大きく垂れ下がった雪雲の下の隙間から かすかに覗いている白い山は 大高山脈縦走路の

人気ポイント 明神平でしょうか。白く輝いています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

その4へ続く

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

早春の高見山 その4

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

周りの山々の霧氷もすごいなあ。あたり一面霧氷の世界です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

更に高度を上げていくともうすぐ 森から抜け出しそうです。周りの木々が少なくなりました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

遠くの景色がよく見えるようになりました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

凄い、地面にも霧氷が出来ています。ここらあたりは木々がないから 地面に空中の過冷却水が

大量に叩きつけられたのでしょうね。すごい景色だなあ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

森を抜けて尾根に出ました。風も強く雪も降り続いて吹雪になりました。

周りが黒い雲に覆われているので 雪雲の中に入ったようです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

振り返ると 歩いて来た白い森が見えます。あの森の中を歩いて来たのです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

避難小屋に到着しましたが とりあえずここは通過して 山頂へ向かいます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

山頂に到着です。高角神社の横に 神様か 観音様の像が立っていると思いました。

猛吹雪でよく見えませんでしたから。近寄ると動き出したのでびっくり。

若いお姉さんが 立ったままおにぎりを食べていました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

そのお姉さんは コミュニティバスに乗って来て これから私が下山する この下の高見峠の登山口から

登って来たそうです。おにぎりを食べたら高角温泉へ下山して温泉に入ってから帰るそうです。

山頂附近は雪雲が多く 吹雪が叩きつけてきます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

非常に寒いので 山頂からすぐに引き返して 展望台へ上がります。先ほどの避難小屋の

屋根の上です。もちろん誰もいません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

展望台の周りは雪雲に覆われて 360度何も見えません。それに吹雪が叩きつけて来て

とても寒いので 避難小屋へ避難します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

避難小屋の中は風もなく ホッとします。ここでお昼ご飯を食べます。

地残したポットのお湯をカップ麺に注ぎ 食べました。 この寒さでは非常においしく食べれました。

この寒さでは温かいものが一番ですね。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

食後に避難小屋の屋上展望台へ行くと 吹雪は 止んでいました。

山頂を見たところです。神社の向こう側から 白い棒が 伸びていますが あれは避雷針です。

避雷針に霧氷が成長したのです。左、北の方からの風で 左に霧氷が成長しています。

あの横でおにぎりを食べていたお姉さんはもういませんでした。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

左側、北側には曽爾村が広がっています。あの剥げているところが 曽爾高原なのでしょうか。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

西の方にカメラの望遠をアップにしてみたら 見慣れた山の 金剛葛城の峰々が見えています。

普段見るのとは反対で 左が金剛山、右が大和葛城山です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

南側は雪雲がいつまでたっても取れません。晴れていれば 台高山脈縦走路の峰々や遠くに

世界遺産大峯奥駈道が見えるはずなのですが。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

これから下山する予定の南側には 右手に大きな山が見えています。この前登った三峰山だと思います。

あのあたりにあんな高い山はほかにありませんから。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

その5へ続く

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

早春の高見山 その5

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

三峰山の方角に向かって下山を開始します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この尾根も氷でツルツルです。アイゼンを付けたままでよかった。

当分アイゼンは外せないですね。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

南の方は雪雲が少し薄くなったようです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

振り返ると 南の雪雲は山頂方向へ流れているようで 山頂が曇っています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

正面に集落が見えます。国道166号線沿いの飯高町でしょうか。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

南の方の雲が取れました。台高縦走路の先に見える白い場所は 明神平でしようね。

南の方の雲が取れました。台高縦走路の先に見える白い場所は 明神平でしようね。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

台高縦走路の右側に世界遺産大峯奥駈道が見えるはずなのですが、遠くの方はまだ雲に隠れて見えません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

下山を始めてすぐに樹林帯に入り 周りが見えなくなりました。

周りの景色を楽しみながら下山できたのは 山頂付近だけでした。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ジグザグの 急降下道です。今回も少しの距離で 標高差の大きい降下なのでしょう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

時々 木々の間から 遠くの山々が見えることはありますが ほとんどは霧氷の樹林帯を

ジグザグでどんどん降りていきます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

見晴らしの良い場所に来ました。ベンチも置いてあります。

暫く霧氷と白い山々を眺めて 小休止しました。ここからは また森の中へ入りそうなので

当分景色は楽しめそうもありません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

不思議な光景の場所に来ました。丸くゴロゴロした石が積み上がり 苔むしていて

それに霧氷が張り付いています。不思議な景色ですね。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

どんどん急降下を続けますが、たまに標識があると安心できますね。

ルートを外れていないようです。

どんどん降りていくと 霧氷を見に来たご夫婦がいらっしゃって 三人でお話をしながら

降りて行きました。そのご夫婦は この下の広場に車で来て そこから霧氷の場所まで

少しだけ登って来たそうです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

降下を続けていくと、なにか読めない記念碑があり そこからすぐ下に降りると

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

大きな広場に出ました。見えているのはトイレです。

山頂で おにぎりを食べていたお姉さんは 駅からここまでバスで来て ここから登って来たようです。

山頂からここまで 標高差300mを一気に急降下してきました。ジグザグの急降下でした。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

私がスパイクを外したりしていると 一緒に下りてきたご夫婦が 「これから車で下へ降りるので

登山口まで お送りしますから、ぜひ車に乗ってください。もっといろいろなお話を聞かせてください。」

とおっしゃるのでついお言葉に甘えて 送っていただくことにしました。

この林道を歩いて 小峠まで戻る予定でした。林道はところどころアイスバーンになっていましたが

この車は ノーマルタイヤだという事なので とても緊張しました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

私が駐車した場所まで送っていただきました。ありがとうございました。

帰りは車に乗せて頂いたので あっという間でしたが それでも30分ちかくかかったように

思えました。登山口付近は朝と同じくあたたかな春の陽気でした。

山頂の吹雪と霧氷の世界が嘘のようでした。ここが 標高500m、山頂が標高1200mなので

その差は 大きかったですね。今日は特に。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

私が記入したピンクラインが 帰路の高見峠からスタート地点までの予定コースでしたが

車に乗せてもらいました。 と言うことで帰路は あっけない幕切れでした。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

おわり

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー