25-09春の霊仙山を歩いてきました。

福寿草やアマナが満開で雪の上も歩けました。

2025年4月18日

今年の1月末、全国的な大寒波の時に出掛けた 霊仙山で

近江展望台直下の 標高950m前後の場所で 強烈な地吹雪

(ブリザード)に二回も押し倒されて 命の危険を感じ 撤退しました。

あれ以後 いろんな雪山を 安全に楽しみました。しかし 桜の

季節も終わり いよいよ新緑の季節と言うときに 再び霊仙山へ

出かけました。もっと早く 再訪したかったのですが 京都からは

かなり距離もあり、近場の雪山へ行くのに忙しかったのです。

そこで4月中旬に 再訪しました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

春の霊仙山 その1

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

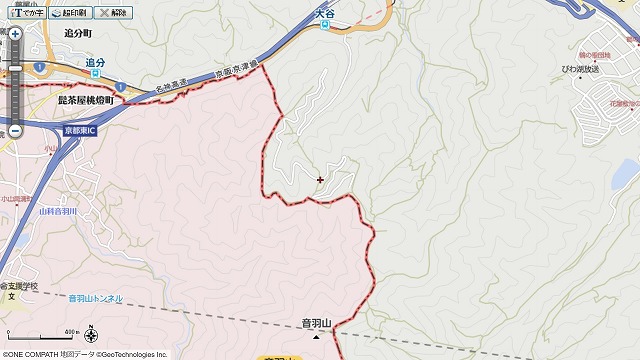

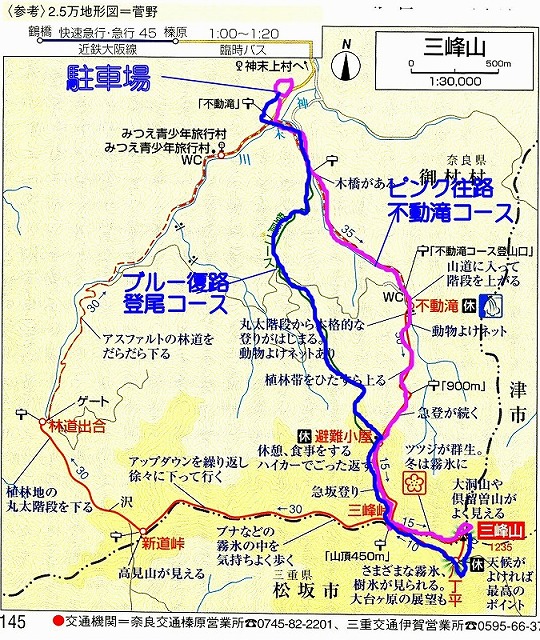

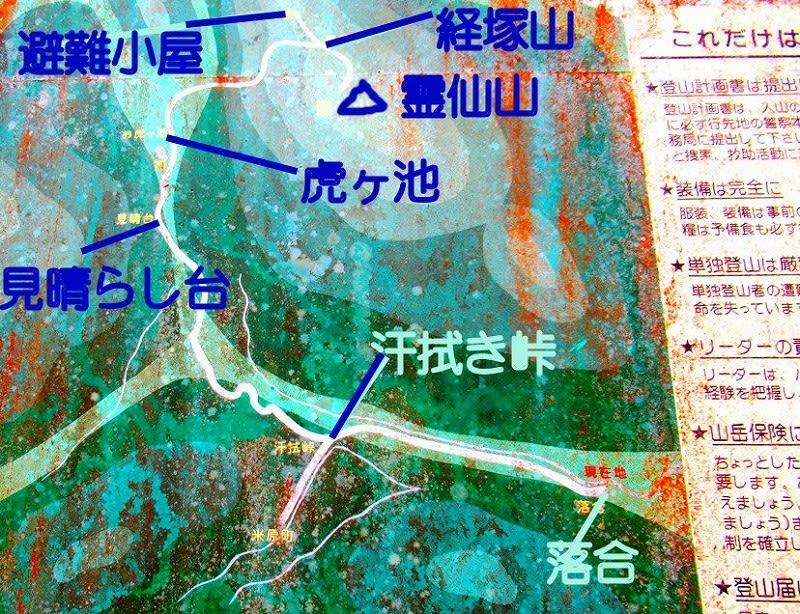

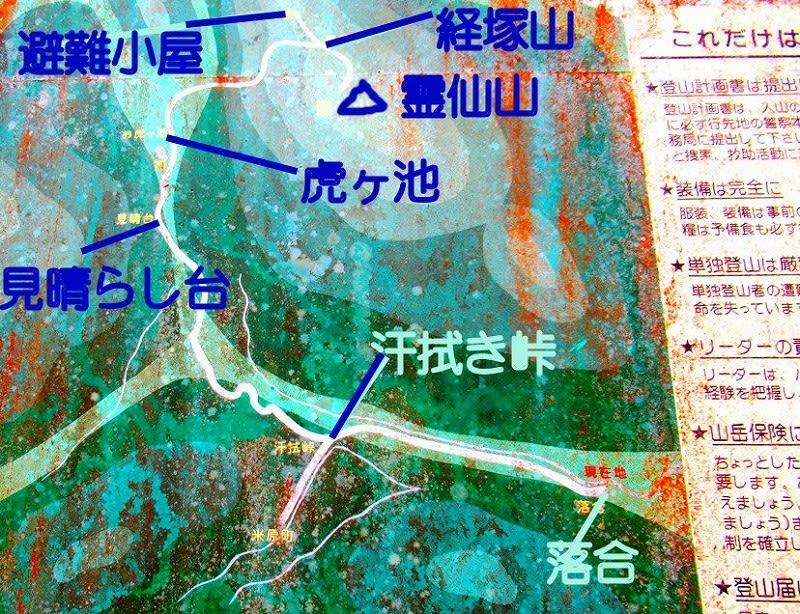

前回は反時計回りに回ろうとして途中で中止したので、今回は時計回りに回ろうと思います。

マピオンの地図に 登山道らしきものが書かれていたので それに私が上書きしました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

長岡京の自宅を7時前に出て、8時半頃に落合に着いたのですが 既に駐車場は満車で

道路にもたくさん止められていました。前回雪の日は 私の貸し切りでしたが

えらい違いです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

落合神社の駐車場に止めさせてもらいました。私の後から着いてきていた車も私の隣りに止めて

降りてこられたのは 若いお姉さんでした。お姉さんは 反時計回りに歩くと言って すぐに出て

行かれました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

私は支度を終えて 落合神社にお参りして 途中の安全を祈願して 8時半にスタートしました。

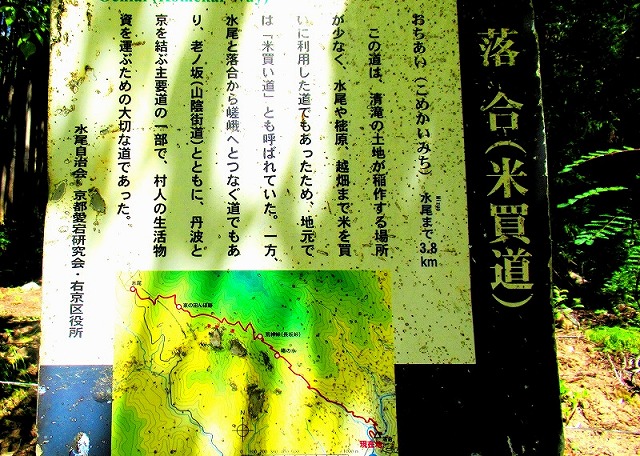

まずここを渡り、前方の地図を確認します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

地図は非常に古くて 読みづらいので 私が写真に書き込みしました。

しかも 落合登山口から 山頂までの地図しかなくて 全体の半分しかありません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

地図には川の右岸に道が書いてありますが 実際には左岸にしか道はなく だいぶ探しましたが

この道しかないので ここを進みます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

標識が 転がっているので 多分この道で合っているのでしょう。山頂まで約2時間と

書かれていますが 私の足では まあ3時間でしょう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

道は次第に狭くなり、何度も徒渉するので 右岸と左岸が 頻繁に入れ替わります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

こんな橋を渡るのは怖いので 徒渉したり

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

こんなところを徒渉して進みます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

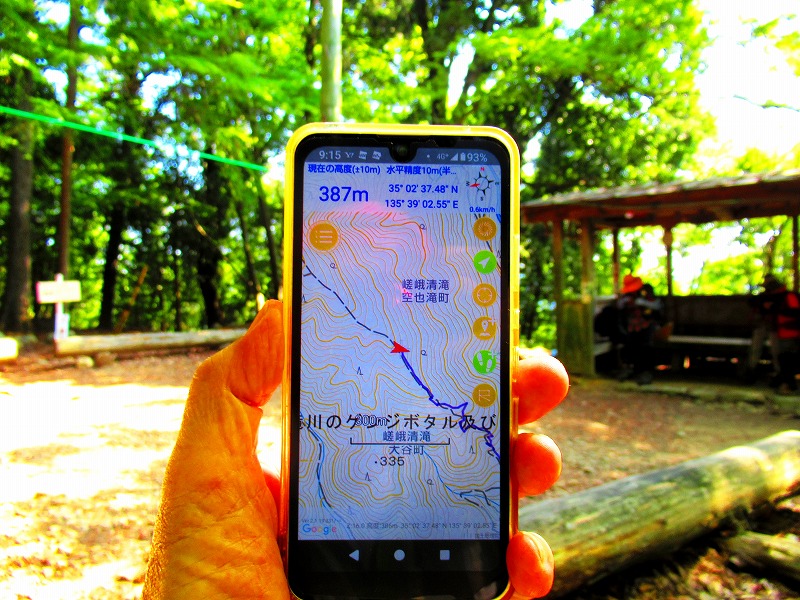

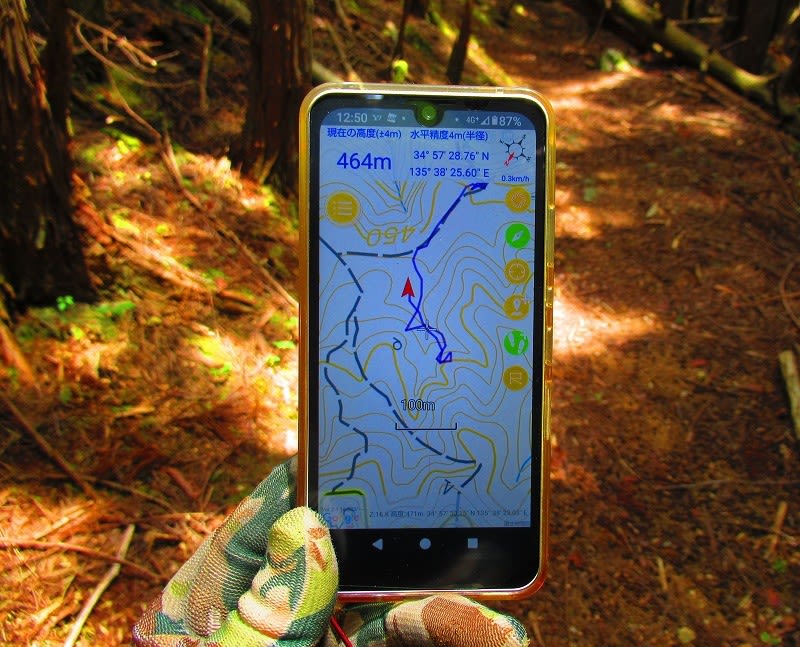

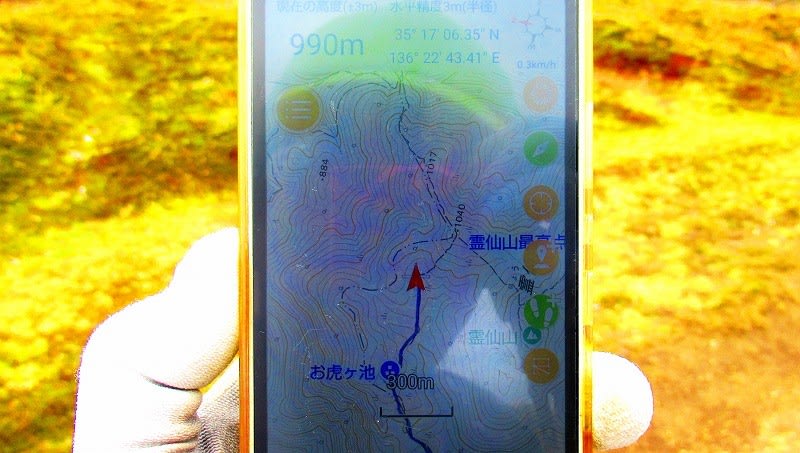

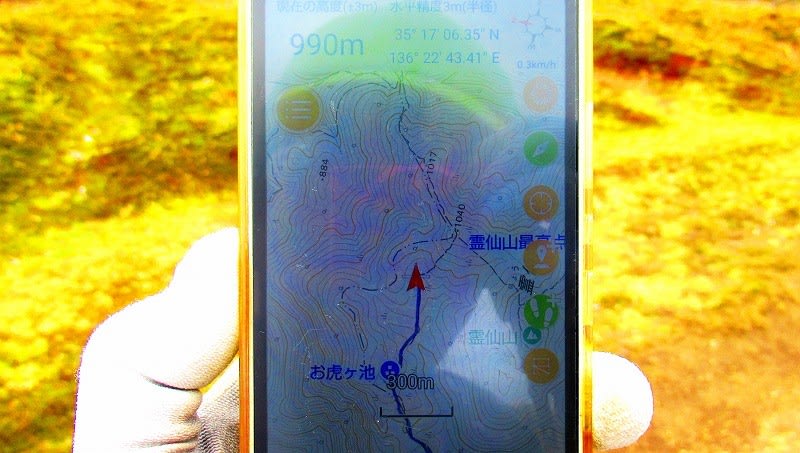

時々スマホで確認しますが 道は合っているようです。もうすぐ汗拭き峠ですね。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

目の前に花びらが 舞い落ちてくるので 見上げると 満開の山桜があちこちに咲いています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

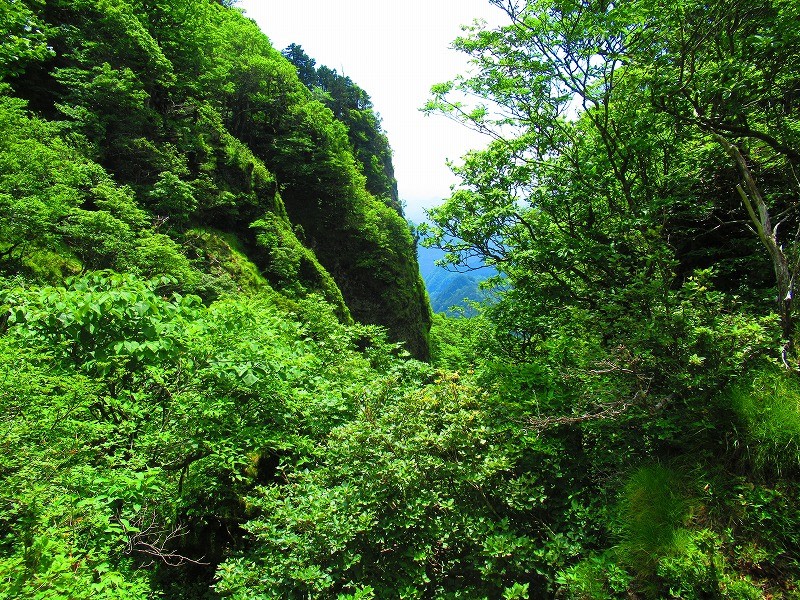

崖っぷちを歩いていると

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

峠に着きました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

汗拭き峠到着です。少し汗をかいたので 小休止して汗を拭きます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

小休止の後 しばらく急登が続きます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

その2へ続く

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

春の霊仙山 その2

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

汗拭き峠から急登を続けていたら、突然上から人が降りてこられました。私がスタートして1時間も

たたないのに もうは何時計回りで降りてこられたので びっくりです。

この方にお聞きすると 午前五時過ぎからスタートしたそうです。それにしても4時間半前後でここまで

来たので 一周5時間程度のペースなので 早い方ですね。私は一周6時間の予定です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

このあたりから 次第に道に石が多くなりました。下をよく見て歩かないと 足首をひねるので

大変です。少し歩きにくくなりました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

道の周りも ごつごつして岩が多くなりました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

それからしばらく歩くと 見晴らしがよくなりました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

五合目見晴らし台と書いてあります。山頂までを ようやく半分来たということなんでしようね。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

見晴らし台から 下を見下ろすと 町の向こうに山並みが見えて その向こうに何か見えますが

霞んでいて よく見えません。今日も花粉と黄砂が多いのでしょう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

望遠にしてみると どうも琵琶湖が見えているようですが、はっきりとは分かりません。

もう少し 花粉や黄砂が落ち着いてくれたらいいのですが。せっかく登って来たのだから

景色を楽しみたいですね。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

それからしばらく歩くと 六合目に来ました。木々はかなり少なくなりました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

それと上から降りてくる人が多くなりました。この山に来る人は マナーの良い方がほとんどで

皆さん、登りの私をよけて待っていてくださいます。ありがとうございます。

大阪の岩湧山、大和葛城山や奈良の金剛山、など 登る私に 道の真ん中で上から見下ろして 通せんぼするような

マナーの悪い奴は誰もいません。

特に岩湧山は秋のススキが黄金色になると 外国人特にアジア大陸や半島から来る

マナーの悪いアジア人が多くなり 糞尿やゴミをまき散らすので 掃除が大変です。

夕日に輝く 山頂のススキの黄金色の波がSNSで広まったらしいです。

登山道の真ん中でウンコする奴もいて片づけが大変です。

昔九州の韓国岳(からくにだけ)へ行った時も 地元のボランティアの方々が困っていました。

文字通りの カラクニから来る観光客が 糞尿やゴミをまき散らすので 困っていますと

皆さんおっしゃっています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

やがて周りの景色が 荒涼としてきました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

右手に 高い山が見えてきました。あれが山頂なのでしようか。知り合いの この山に登った人に聞くと

山頂附近は台地になっていて 起伏が激しいらしいので サミットではないかもしれません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

暫く登ると目の前にも高い山が見えてきました。早く上へ上がって きょろきょろと周りを

見渡したいものです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

暫く歩くと 見晴らしの良い道に出ました。遠くを見ると 先ほど「五合目見晴らし台」で見た景色は

やはり琵琶湖でした。先ほどより 少し上へ登ったので 花粉や黄砂が薄くなったせいで 遠くが

若干よく見えます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

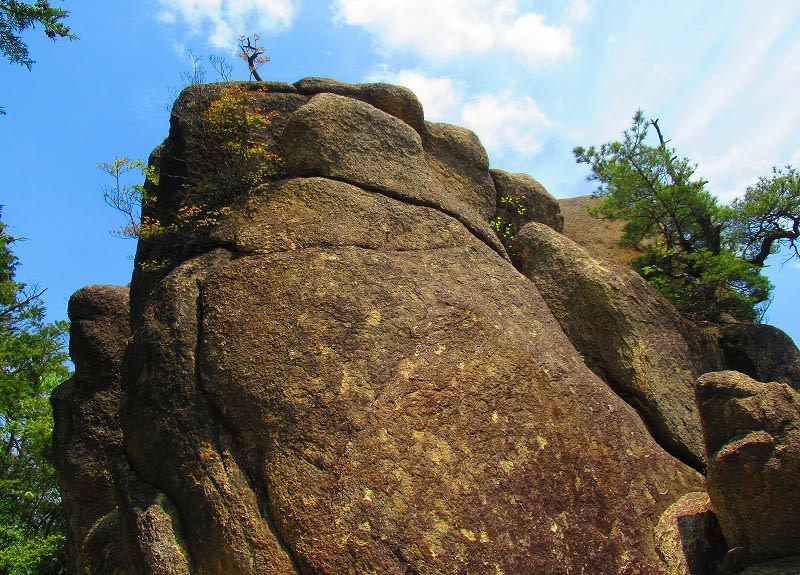

ここに来ましたが 周りは岩だらけなので どれがお猿さんか分かりませんでした。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この辺りは 恐らく石灰岩で出来た カルスト台地なのでしょうね。

荒涼とした中を歩いて行きます。でもこんな景色の中を歩いたことがあまりありません。

樽前山や雌阿寒岳、雄阿寒岳、旭岳、焼岳のような 草木がなく噴煙上がる荒涼とした中を歩くのは

気持ち悪いのです。御岳山へ二度行き三度目に行こうとした矢先の大噴火以来

噴煙上がる場所は 怖くなり 行かなくなりました。

しかし ここは歩いていて楽しいですね。

でもそんなに高山でもないのに 木が生えないのは やはり冬の天気が厳しいのでしよう。

前回 近江展望台直下で 強烈なブリザードで 倒されたので真冬の厳しさは実感できます。

昔石垣島や宮古島で暮らしていた時に 台風に何度も遭遇しましたが 風速40mを超えると

歩けません。倒されます。前回のブリザードは 風速40m前後だったのでしよう。

ちなみに 風速69mも経験しましたが 私の日産マーチが 浮かび上がって飛んでいきました。

しかもその上に軽トラが飛ばされてきて乗っかったので 翌日軽トラを下ろすのが大変でした。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

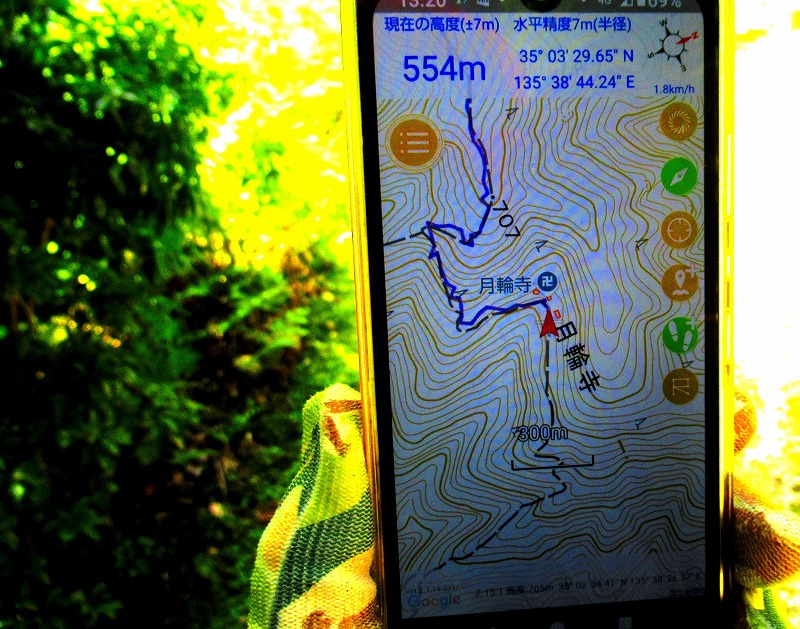

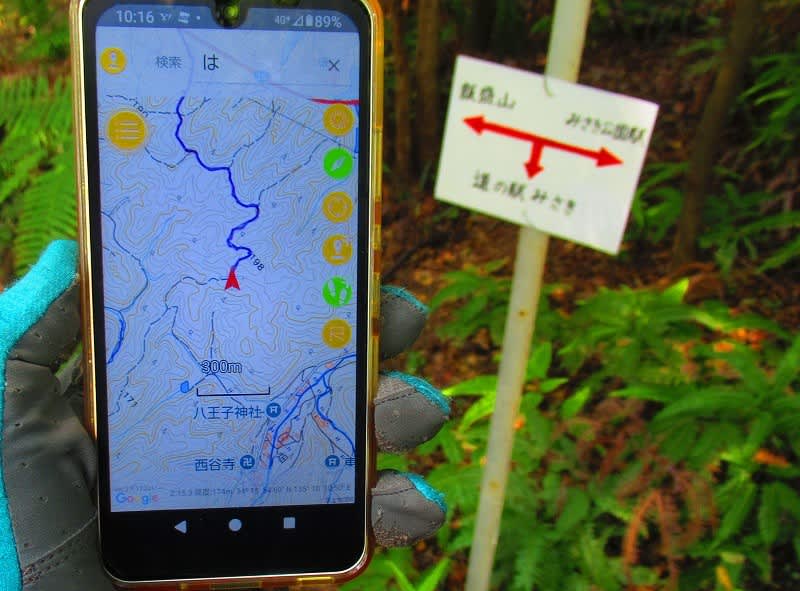

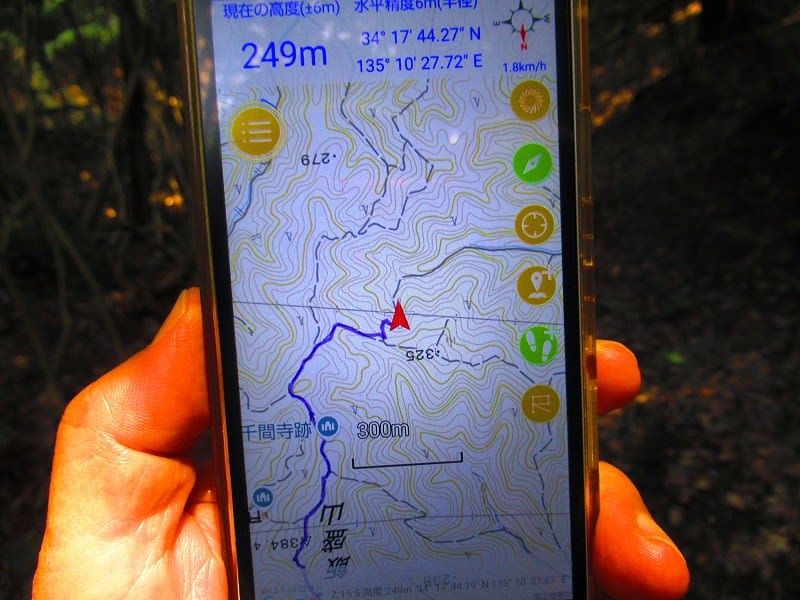

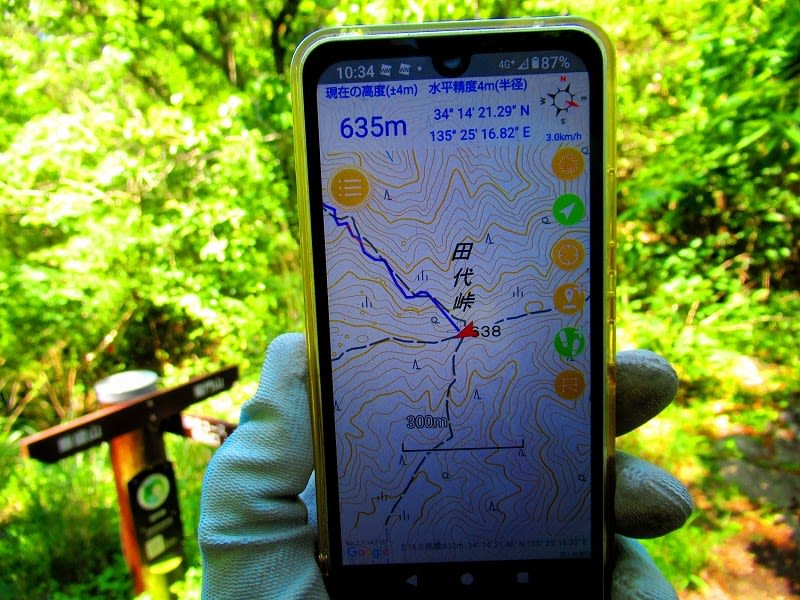

ここの地形で 歩くのに注意点は 踏み跡の分岐が多いことです。つまりあちこちに踏み跡が交差しているので

時々登山道を外れていないか 確認しながら歩いています。

しかし 道を間違えても 広い台地の全体が見渡せるので 遭難することはないでしようが、しかしとんでもない方向へ

降りていくと 帰りに車のところへ戻るのが大変です。

一応ジオグラフィカの地図に登山道が表示されているので安心です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

その3へ続く

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

春の霊仙山 その3

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

右手の高い山の麓に池があります。雪解け水が溜まったのでしようか。地図を見ても池の名前はありません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

道なりに歩いて進みますが どこへ連れて行ってくれるのでしようか。

どんな景色の場所に行くのか、非常に楽しみです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

やがて前方に行けと鳥居が見えてきました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

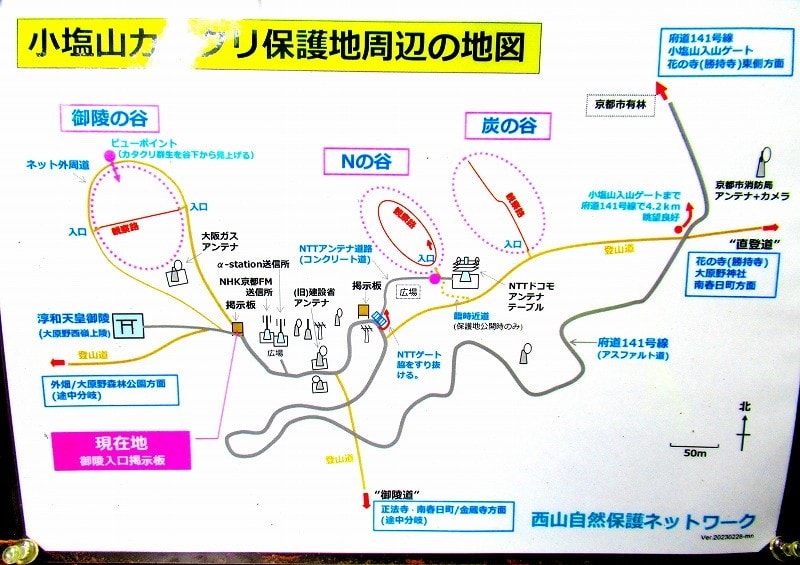

ジオの地図には お虎が池と出ています。登山口の地図にも この池は載っていました。

するとこの神社は このお虎が池がご神体なのでしようか。

とにかく 手を合わせて参拝し、この先の安全をお願いしました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

やがて残雪が出てきました。汗拭き峠付近ですれ違ったおじさんが 「上はまだ雪がありますよ」と

おっしゃっていましたが 結構あちこちに雪が残っています。

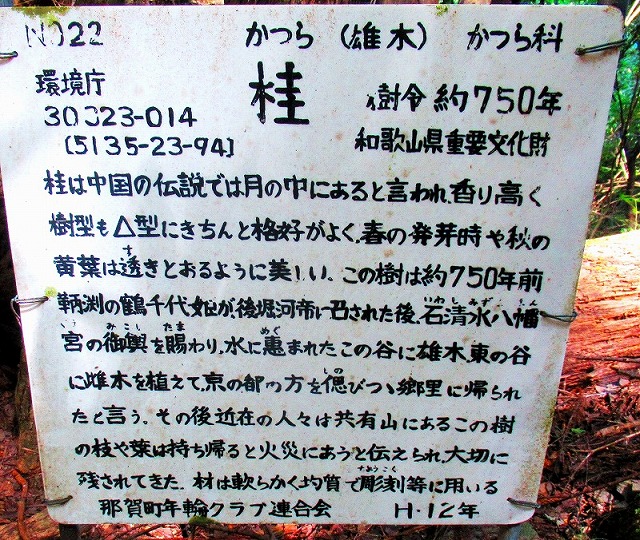

カルスト地形の台地で 前方のような 石灰岩の岩がゴロゴロしているのを カレンフエルト(墓石地形)

と言うのだそうです。また残雪が穴にたまっていますが 台地が雨水で浸食されてできる擂鉢状の穴を

ドリーネと言うそうです。この岩石が 石灰岩と言うことは 遠い昔に ここは海の底だったということですね。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

左右の雪を見ながら歩いて行きます。結構雪は残っています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

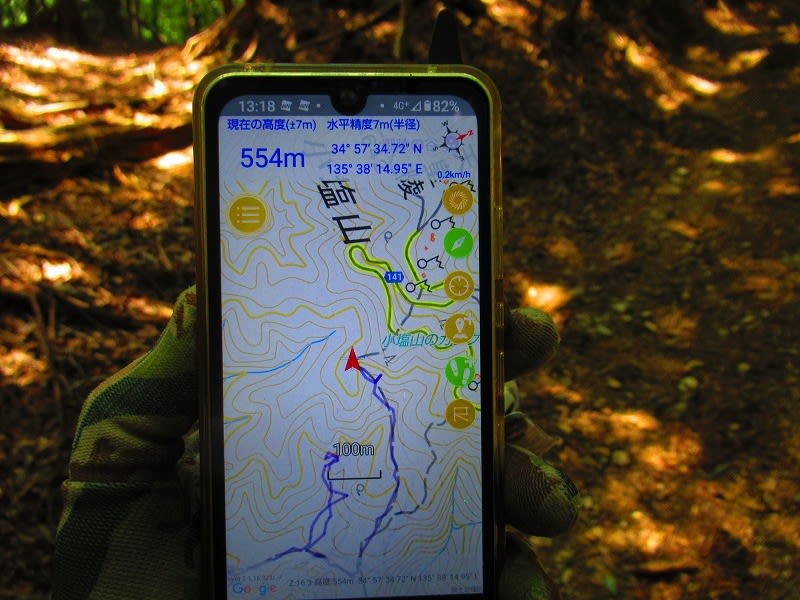

複数の踏み跡が交差していてわかりにくいのですが、とりあえずスマホの地図を見て 山頂のほうへ

進みます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

踏み跡をたどっているうちに 登山道から外れたみたいですが いずれ山頂に着きそうです。

登山道から外れていても 踏み跡をたどって歩いています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ジオの地図では 右手のあのピークが最高地点と出ているので あちらに向かいます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ところが そのピークの向こうにはもう一つピークがありました。ややこしいなあ。

とりあえずあの墓石地帯を抜けて ピークへ行こう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

墓石群の向こうに なんか標識が見えてきました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ここはサミット、山頂ではなくて 経塚山だそうです。ジオの地図にも 登山口の地図にも

その名前はありませんでした。山頂はまだ先だそうです。

まあ景色の良いところだからゆっくり景色を楽しみながら のんびり行こう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

少し離れたところに 小屋が見えます。ジオの地図には 避難小屋と出ています。

天候の急変時のために 頭に入れておきます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ジオの地図では あの左側のピークが 最高地点と出ているので あちらに向かいます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

最高地点へ向かって歩いていますが ジオの地図を見ると 右手のあのピークが

山頂と出ています。その山塊の最高地点を 山頂と言います。と言うことは この山は

最高地点と 山頂と別々にあるという事なのでしようか。わけわからんなあ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

もうすぐサミットつまり頂上です。この山は頂上と山頂が別々に二か所あるんだ。

いままで 日本全国 180座以上歩いてきましたが そんな山は今までありませんでした。

最高地点に三角点があり 山頂でした。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

その4へ続く

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

春の霊仙山 その4

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

サミットへ向けて歩きながらふと右手を見ると なんちゃって山頂と思っていたピークのさらに奥に

なんちゃって山頂がありました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

サミット、頂上に到着しました。8時半にスタートして 11時半。約3時間かかりました。

歩き始めの林道に落ちていた標識に 山頂まで2時間と書かれていましたが やはり私の足では

3時間かかりました。さあて次はどうしようか、この広い台地で。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

左側のピークが 歩いて来た経塚山で その右手に避難小屋が見えています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

サミットから見た 左奥がなんちゃって山頂です。意味がわかりませんね。あの若者二人組も

「ここが山頂だーい」と叫んでいました。でもあの若者達によると 皆がSNSで 写真をアップしているのは

向こうの標識の前で撮った写真だそうです。ますます意味がわかりませんね。

最高地点を山頂というのに。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

これから向かう近江展望台への尾根道です。サミットの次は 近江展望台だと そちらへ歩き出しました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

しかし歩きながら ふと右横のなんちゃって山頂の方を見たら 一筋の踏み跡があります。

考えたら 今度いつここに来れるか分からないので この際なんちゃって山頂へも行こうと

考え直しました。それで踏み跡をたどってあちらに向かいました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

せっかくここまで来たのだからと 雪渓に靴のつま先をけり込みながら 一歩ずつゆっくりと

雪渓を登りました。4月の終わりになっても、関西で雪の上を歩けるとは思いませんでした。

立山や東北、北海道の高い山では 夏でも雪渓歩きができますが。

わずかの距離でしたが 4月末の雪渓歩きを堪能しました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

なんちゃって山頂に到着しました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

右のピークが 先ほどまで居たサミットです。若者たちはもういません。

経塚山の方へ行くと言っていました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

近江展望台への尾根道です。後ほどあの尾根のどこかへ直接行こうと思います。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

中央が経塚山で 今度はその左に避難小屋が見えています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

麓の街も見えています。多分左の方に琵琶湖も見えているはずです。かなり霞んできました。

だれもいないこのなんちゃって山頂で お昼ご飯を食べることにしました。

座るのに手ごろな岩がゴロゴロしているからです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

約30分のお昼休憩の後、近江展望台へ向けて歩き始めました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

植生のため登山道ではないところをあまり歩きたくないので 踏み跡を探して歩きます。

丁度 いい具合に一筋の踏み跡がありました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

踏み跡は岩稜帯の中も ジグザグに続いていました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

しかし 踏み跡をよく見ると 人間ではなくて 鹿の足跡でした。

つまり鹿たちの通り道を歩かせて貰っていたわけです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

尾根道に出ても アップダウンの連続です。しかし眺めがよいので楽しいです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

その5へ続く

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

春の霊仙山 その5

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

山頂台地のいたるところに こんな形の岩が散乱しています。水で削られた跡のようです。

川の中ではこんな岩をよく見かけますが ここは山の上です。雨だけでもこんなに削られるのですね。

石灰岩が 雨で簡単に削られるほど柔らかいのか、はたまた 途方もない時間が流れたのか、

山上の不思議な光景です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

荒涼とした尾根を進みます。踏み跡はそんなに明瞭ではないのですが 尾根から外れなければ

近江展望台へ行けると思います。こんな景色は珍しいので キョロキョロしながら歩きます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

時々 右手に琵琶湖が見えているような気がします。次第にカスミがひどくなりはっきりとは見えません。

花粉や黄砂、pm2.5のせいでしょう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

アップダウンで 一つのピークに来るたびに周りの景色が違うので 歩いていても

とても楽しくなります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

やがて尾根道は 岩山へ入りました。変わった形の岩が ゴロゴロしています。

これなんか 何か動物みたいですね。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

割栗石のような大きさの石の上を歩くので 足首がひねられて 歩きにくいったらありゃしない。

ゆっくりと慎重に進みます。みんなが歩くところは石の色が変わっているのですぐ分かります。

そしてそのほかの石山とは違い 若干平らになっているので 比較的歩きやすいのですが

それでも 足首が時々ひねられて痛いので とても歩きにくいことに変わりありません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

近江展望台はまだまだ先で 地図に出て来ません。こんな道を歩くのはとても疲れるので 早く展望台に

着いてほしいのですが 歩きにくいのでゆっくり進むので なかなか着きません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

非常に歩きにくいけど ここを歩かないと家へ帰れないので 我慢してひたすら歩きます。

なんか 苦行をしているようです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

やれやれようやくピークが見えてきました。あれが近江展望台ですね。よかった、よかった。

これで苦行が終わりだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

あちゃア、こんな標識がありました。近江展望台はまだ先のようです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

歩いて来た苦行の道です。修行僧になった気分です。こんな道をはるばると歩いて来たものです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

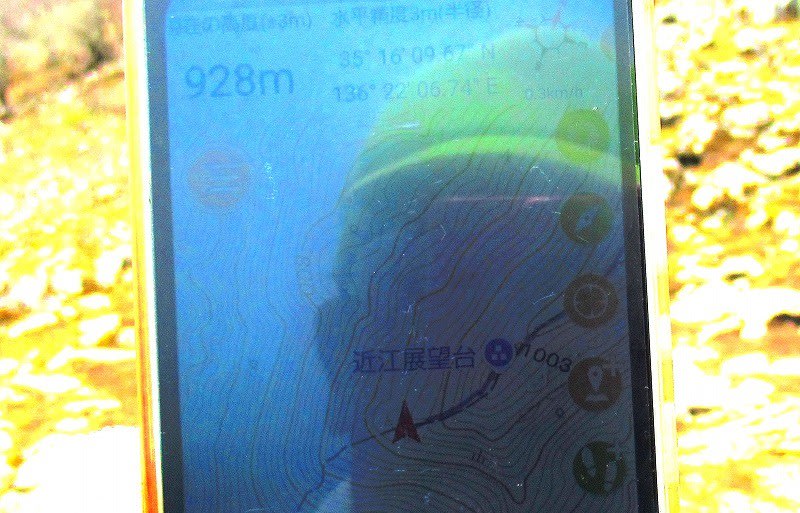

またもピークが見えてきました。スマホの地図を見てみると どうやらあれが近江展望台です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

前方に大きな山が見えてきました。御在所岳だと思います。

冬に来た時も吹雪の中で見えていましたから。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

やれやれ ようやく近江展望台に到着です。振り返ると歩いて来た尾根道がはるばると続いています。

山頂はもう見えなくなったと思います。こんな足場の悪い道をよくも歩いて来たと思います。

駐車場で 朝お話した 隣の車のお姉さんと「後で山の上でまたお会いしましょう」と言って反対周りに

スタートしたのですが ついに ここまではお会いできませんでした。

山頂附近でもあのお姉さんを探していましたが いませんでした。どうしたのでしようか。

この道が歩きにくいので 途中で引き返したのでしょうか。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

御在所岳に向かって 進みます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

やがて見覚えのある ガレ場の急斜面が見えてきました。ここから急降下が始まります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

その6へ続く

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

春の霊仙山 その6

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

暫く降りてから 振り返ります。前回強烈なブリザードを超えられなくて 引き返したのは

確かこの辺りだったようなが気がします。もう少し上だったかなあ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

これがその時の写真です。今年の1月30日に全国的な大寒波が来た時です。

左から右上に吹き抜けるブリザードを どうしても突破できなかったのです。

二回も風に倒されました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

倒されてそのまま倒れた状態で 写真を撮りました。私が冬山のトレーニングをした 鳥取県の

大山でもよく ブリザードに会いましたが あんな強烈なやつには合いませんでした。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

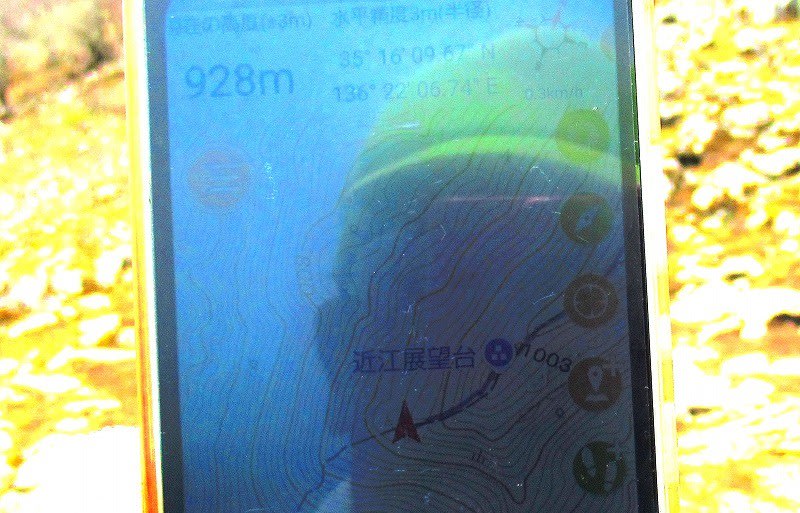

引き返したのはもう少し上の方だったような気がしますけど。たしか968mと言う数字を

スマホで見た記憶がありますが、半ボケ老人の記憶違いかもしれません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

急降下を続けます。横を見ると急降下がよく分かります。しかし雪や氷が無くて ブリザードもなく

普通の山道なので どんどん降りられます。土で滑らないように下りる注意はもちろんですが、

ごつごつした石が多いので 若干足元も悪いのです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

大分森に近づいてきました。滑らないように注意しながら あともう少しです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

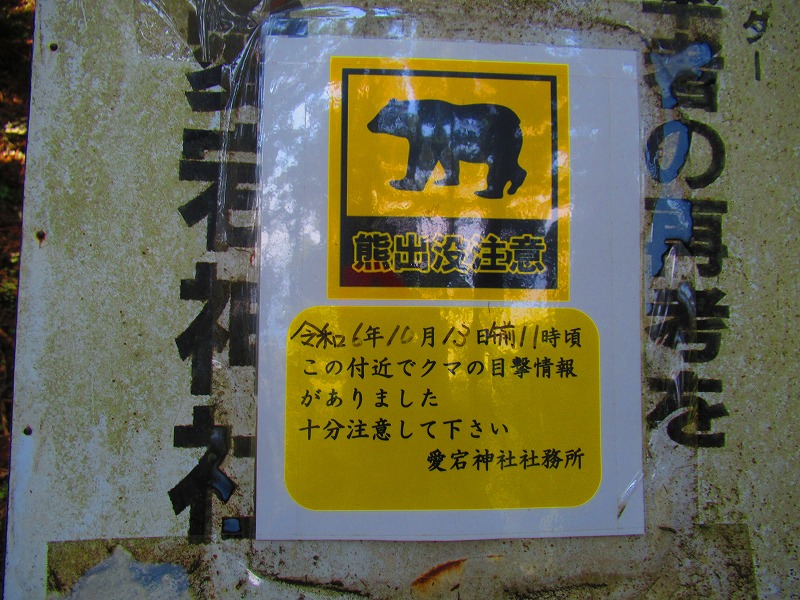

森に入りました。やれやれ一安心です。これで危険な道は無くなり、あとは普通の山道を降りるだけです。

熊も気になりますが あれだけたくさんの人がこの道から登ったので 熊はどこかに行ったのでは

ないでしょうか。

昔尾瀬の燧ケ岳に登った時 山頂の湿地帯にクマが住み着いているから 気を付けるように

前日会津駒ケ岳で ご一緒した東京から来た方に忠告されました。山頂付近の湿地帯の木道で

後ろから大阪弁のおばちゃんたちが団体ツアーでやってきて 大変に騒がしいので 道を譲り

お先に行ってもらいました。やっと静かになった途端 熊が這い松の影から出て来て私をしばらくにらんで

ゆっくり木道を横切り 反対の這い松帯へ消えていきました。

人慣れしている熊は人を全く恐れないことが 分かりました。

やっと静まったこの森で どうか 熊が出て来ませんように。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

冬枯れの森を快調に歩いて行きます。いつも聞いているスマホに入れたジャズの音を少し大きくしました。

熊除けの為です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

笹峠を通過しました。冬来た時は一面の雪でしたが もうすぐ新緑の森になりますね。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

見覚えのある道をどんどん降ります。冬はこの辺りはアイスバーンでしたから チェーンスパイクで

歩きましたが、今は周りの景色を楽しみながら快調に下ります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

廃集落まで降りて来ました。山桜が満開です。思わず見とれてしまいました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

駐車場に降りて来ました。ここの桜も満開です。車は一台もありませんでした。

皆さんもう帰ったのです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

無人の落合集落の桜も どの桜も満開でした。こういう桜を見るのは 何か切ないですね。

まだここに沢山人が暮らしていた時にどなたかが 植えられた桜ですからね。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

無事に神社駐車場に戻りました。やはり隣に止めたお姉さんは もう帰られていました。

途中で引き返されたのでしようね。時間は午後三時でした。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

霊仙山山頂台地で見かけた春の花

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ヤマネコノメソウ カルスト台地の一面に咲いていました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

山頂台地の草地に 沢山咲いていた アマナです。岩湧の森に咲く奴とは 少し何かが違うような

気がしますが 違いがよく分かりません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

福寿草は カルスト台地の岩陰に 一面に咲いていました。あまりたくさん咲いていたので

最初はタンポポかと思ったぐらい 沢山咲いていました。

そのほかタチツボスミレは 全山で咲いていました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

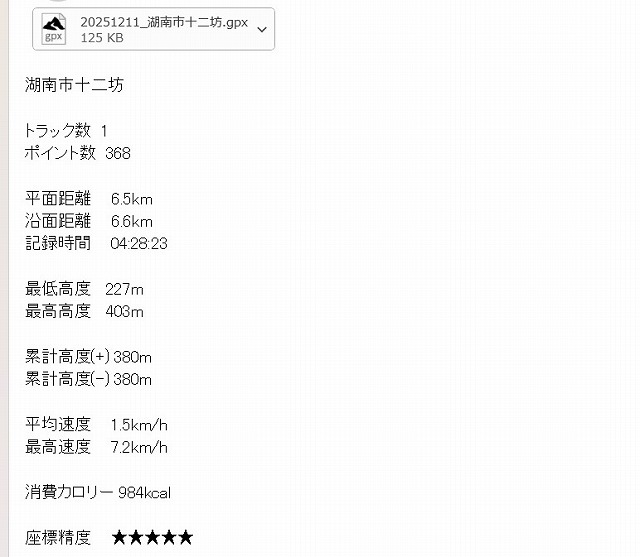

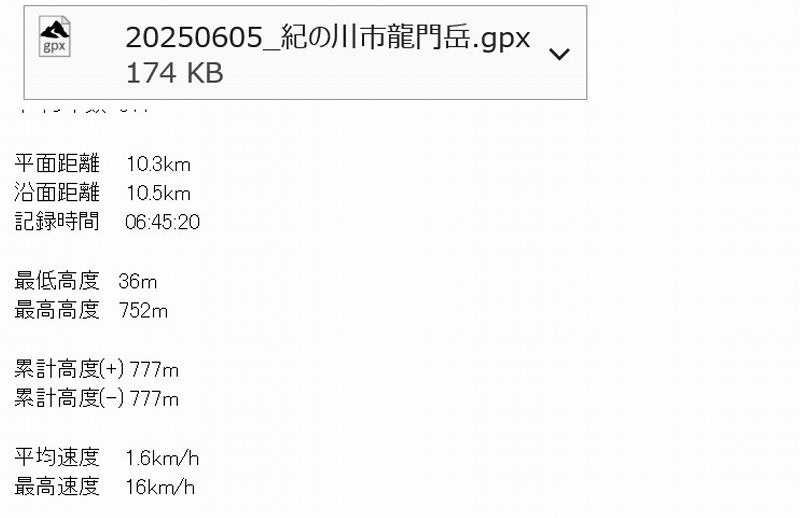

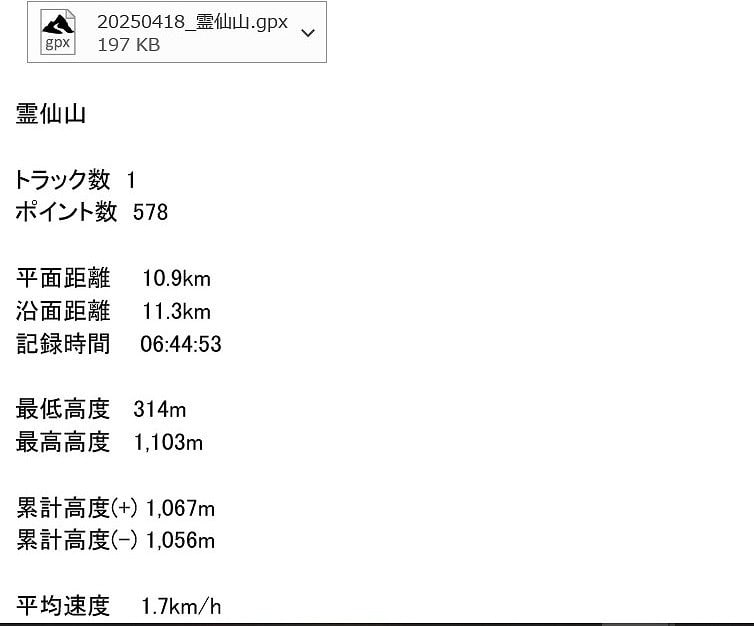

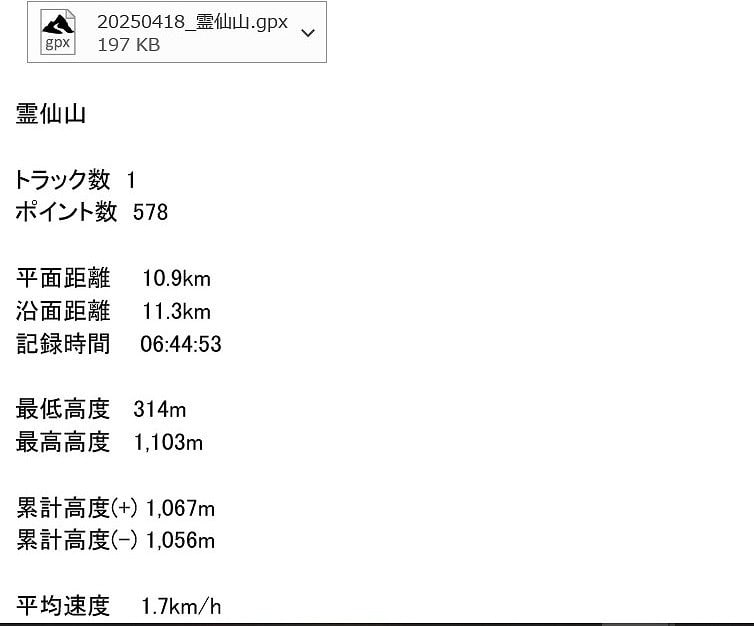

朝8時半にスタートして 15時に戻りました。

6時間半のうち お昼休みが30分、登りが3時間、山頂台地で1時間歩き、下山で2時間の

合計6時間半でした。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

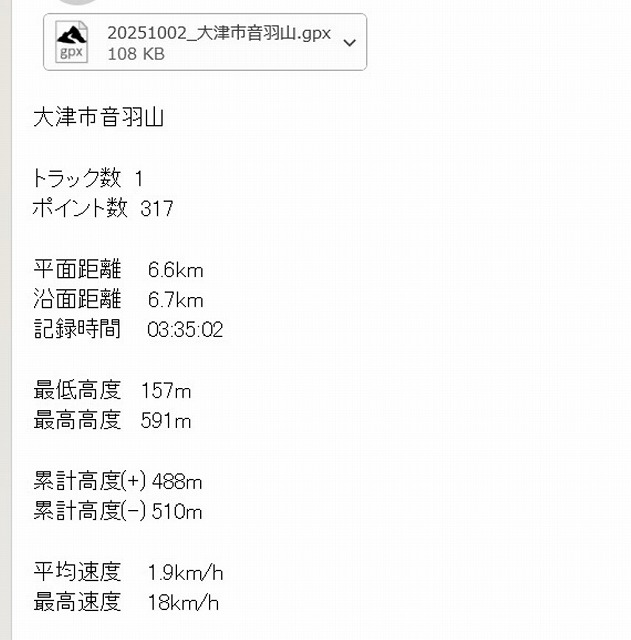

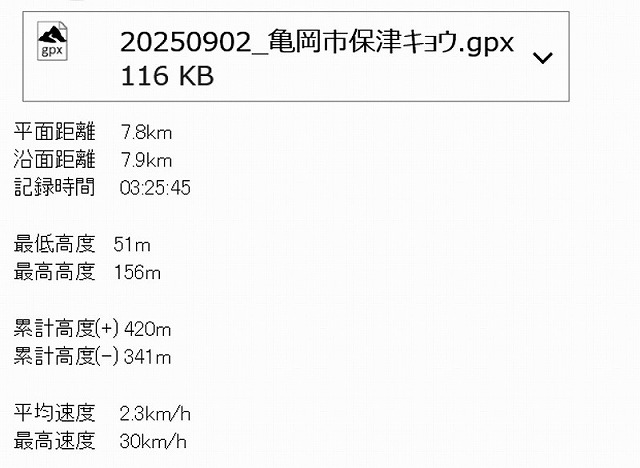

途中のポイントは 私が記入したもので 間違っているかもしれません。

ジオグラフィカの途中で マーキングポイントを付ける方法をまた勉強します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

おわり

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

その他の山の山歩きの記録

その他の山の山歩きの記録