新緑の山を手軽に散歩できるところはないかなあ、とネットの地図で

近所を探していたら 伏見稲荷のすぐ上に 稲荷山と言うのがありました。

伏見区は自宅のすぐ隣町なので 早速出かけることにしました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

新緑の稲荷山 その1

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

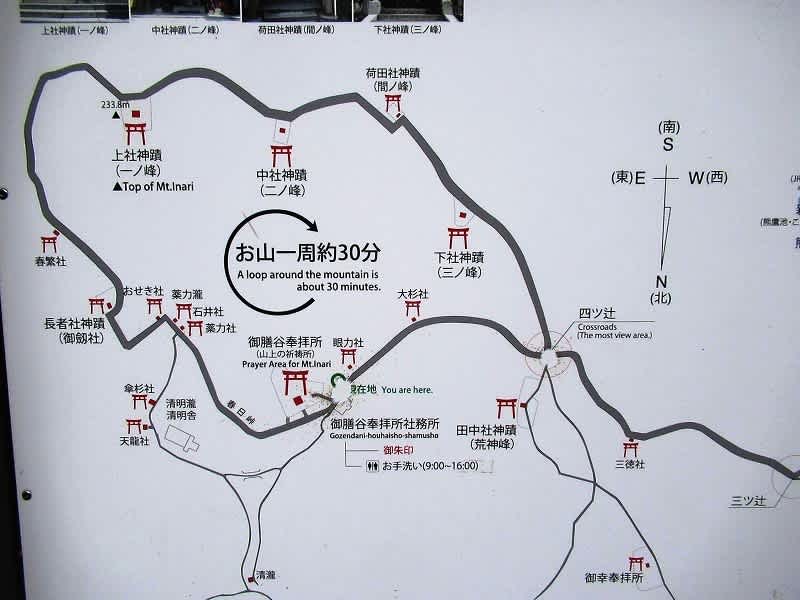

これがその地図です。伏見稲荷のすぐ上に稲荷山官有地とかかれていて、山を一周するような道が

書かれています。これは散歩にちょうドいいなあと思いました。伏見稲荷の混雑雑踏とも離れていそうなのが

気に入りました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

自宅から早速羽束師橋を渡ります。一昨日の警報級の豪雨で ポンポン山山地夕の登山道が

行けに水没していましたが、左の桂川は水濁していますが 右の賀茂川は透き通っています。

嵐山界隈はたいへんだったのでしょうね。水害が無ければいいのですが。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

川岸の葦は全て倒れています。完全に水没して激流にたおされたのですね。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

途中で 伏木区役所に立ち寄りました。起用歳のホームページを見たら 「深草トレイル」の案内地図を

伏見区役所で配布していると書かれていたから、未来に来ました。

ところが受付のおばちゃんは 「私はこの部署に来て3年たちますが そんな地図は初めて聞いたし

見たこともありません」とけんもほろろにあしらわれました。

ちくしょう やる気のない職員を配置しやがって。探すとか 他の人に聞くとかしろよ。あのババアめ。

この前の大原野森林公園では 案内人の誰もいない 「森の案内所」だったり、今日がこれだ。

京都市は 税金だけ吸い上げて サービスがなってないなあ。まったく。

観光客がほっておいても どんどんやってきてお金を落とすから 市役所の職員たちも 「市民に奉仕する」

という原点を 完全になくしているなあ。

と気分穂著しく概して 次の稲荷山へ向かいます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

先日の豪雨のせいなのかどうか、疎水か運河もすごい水量です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

走っているうちに なんかここは来たことあるなあと思ったら 東福寺でした。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

すこし来すぎたようです。引き返します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

なんかここも 見覚えあるなあ。

たしか 重森三玲の作庭があり、紅葉の名所で見に来た家屋があります。どんな庭だったか 忘れましたが。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

スマホのジオグラフィカをここでセットしました。地図を見て この辺から上へ上がろうと思います。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

たまたまここに来ました。この登ってきた道は 京都一周トレイルのようです。

あとで少し歩いてみよう。

このあたりの道路に自転車を止めて 歩き出しました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

上からどんどん白人の観光客が降りて来ます。どこから来て何処へいくのでしょうか。そのうち聞いてみよう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

かなり急坂です。自転車では無理ですね。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ゲートがあります。なんか書いてあります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

やはり京都トレイルの道です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

しばらく登ると なんか変なところに来ました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

鳥居がたくさんあって、それぞれの奥には巨岩が祀られています。それぞれの巨岩は御狐様が番を

しています。御狐様と巨岩信仰。なんか取り合わせが不思議なような気がします。

狐信仰は もともと徐福が大陸から持って来たものと言われています。

巨岩信仰は もともと出雲族の信仰で奥出雲の琴引山山頂の琴引神社ご神体や 新宮市の神倉神社の

ご神体などが割れ目の巨岩であることなど、各地に出雲族の痕跡があります。

そういえば この神社も古くは 大己貴や猿田彦、さらに出雲系の加茂建津之身などを祀っていた

と記録にあるそうです。

大己貴(おおなむち)とは もともと大名持のことです。

古代出雲王朝は 主王、副王の二人の王制でした。

主王の役職名が 大名持で 副王の役職名が 事代主です。

また古代出雲王朝の国家宗教が幸ノ神三神で 父神クナト大神、母神佐比賣の命、子神猿田彦で

サルタとは 古代ドラビダ語で鼻の長いという意味で つまり ヒンドゥーの象神ガネーシャの

ことです。

また加茂建津之身 とは ヤマト王家の一つ出雲系登美家当主で 九州物部王家の第一次東征の時

熊野本宮大社付近に上陸した物部軍はゲリラ襲撃のために動けずにいました。

そこで物部軍から秘密裏に助けを求められた登美家当主 加茂建津之身は 物部軍と共に 戦乱に

明け暮れる大和の地を平和にしようと 物部の稲飯、三毛入りたちを大和磐余の地に導きいれました。

それで 加茂建津之身は のちに物部王家により八咫烏(やたがらす)として感謝されました。

と言うことは出雲系の人たちが この社を築いたのかもしれませんね。

出雲系王族の詳しくは別ブログ

古代出雲王朝ゆかりの地を訪ねて yochanh.sakura.ne.jp/kodaiizumo/index.html

をご参照ください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

どうやらサミット(頂上)はこの先の様です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

その2へ続く

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

新緑の稲荷山 その2

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

突然視界が開けました。足元の新緑の向こうは 京都市内。その向こうは我が家の裏山の

西山山群です。新緑がとてもきれいてす。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

家の近所の羽束師橋近くの丸いガスタンクも見えています。

この時 山の上からたくさんの白人たちが どんどん降りて来ました。

そのうちの家族連れに「あんたらは どこから歩いてきたんや」と聞くと「テンプルから来た」というので

「そのテンプルの名前は何」と聞くと「ちょっと待ってね」とスマホを取り出して調べていて「フシミイナリ」

「我々はヤマを一周してきた」「クロスポイントから山を一周できるよ」というので「ありがとう、私もこれから

そちらへいきたかったんや」とお礼を言って そちらに進みました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

道はすぐに 鳥居と岩の集団の中に入りました。狭い道というか隙間を右往左往していると、下へ向かう石段を発見。

下からぞろぞろと人が登ってくるので その石段を下りていくと

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

広場に出ました。たくさんの人が京都市内を眺めたり 何か飲んだりしています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

その広場から下へ向かう石段をたくさんの人が登ったり下ったりしています。

そうか、これはおそらく 伏見稲荷大社へ続く石段でしょう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

その広場には地図がありました。これだこれだ、これがあれば迷わなくて済むものを。

ここは四辻と言う場所のようです。先ほどの白人のおっちゃんの言う「クロスポイント」はどうもここの

事のようです。

ここから山を一周してまたここに戻り もと来た道を帰ることにしました。

一の峰と言うのが山頂のようです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ここから左回りでスタートしました。たくさんの人なので 自転車用のフェイスマスクを付けましたが

ほとんどの人はマスクをしていません。たまに日本人らしい人はマスクをしていますが。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ここでUターンして 別の階段をまた登ります。ところどころに茶店や土産物屋があります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

かなり長い登り道です。お年寄りは立ち止まり、休憩しています。

私もお年寄りですが 頑張って登っていきます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

所々に巨木もあります。神域なので伐採されなかったから 巨木になったのでしょう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

新緑のきれいな場所に来ました。茶店や土産物屋があります。

新緑を見ながら立ち止まって一呼吸入れました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

こんどは かなり長いのぼりです。途中でおばちゃんたちが「もうあかん、死にそうや」と

沢山立ち止まっています。「もうすぐそこが 山頂やから 頑張って、頑張って」と言うと

「ホンマにすぐそこなん?」ときくので スマホの地図を見せて「すぐそこやで」と言い残して登り続けました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

しばらく登ると 広い場所に出ました。みなさん右手の一段高い鳥居にお辞儀をしています。

白人たちもお礼をしていたので びっくりしました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

もう登り階段は ここしかないので ここが山頂のようです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ここが山頂のようです。山頂でお弁当を食べようと コンビニでお弁当を買ってきましたが

なんか食べるような雰囲気ではないですね。みなさんが ひっきりなしに ここで柏手をして

お辞儀をしています。地図では山頂の標高は233mです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

お弁当はあきらめて 私も神様に無事来れたことのお礼をしました。

ここのご神体もやはり 巨岩です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

右回りで今度は下ります。下山していることになるのでしょう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

こちら側にもところどころに茶店と 土産物屋があります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

京都のロゴ入りのTシャツとか 舞妓さんバッジとか京都土産的な品物が多いように見えますが

けっこう売れているようです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

その3へ続く

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

新緑の稲荷山 その3

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

階段の先に 例のクロスポイントが見えてきました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

クロスポイントは 相変わらずたくさんの人です。私は立ち止まらずに そのままもと来た道を

引き返して 最初の絶景広場へ向かいます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

絶景広場は 誰もいなくて静かです。ここでようやくお昼ご飯にします。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

我が家の裏山の西山を見ながら食べます。右魔尖がった山が ポンポン山のような気がします。

食べていると 後ろから「ハーイ」と言う声がするので振り向くと なんと最初に道を尋ねた

あの白人の家族連れです。どこへ行ってきたのか 下から上ってきて またクロスポイント方向へ

歩いて行きます。「お弁当、楽しんでね」と言って去っていきました。

広場は再び 静かになりました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

食後 新緑の湯の道を下山します。右は深い竹林になっていました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

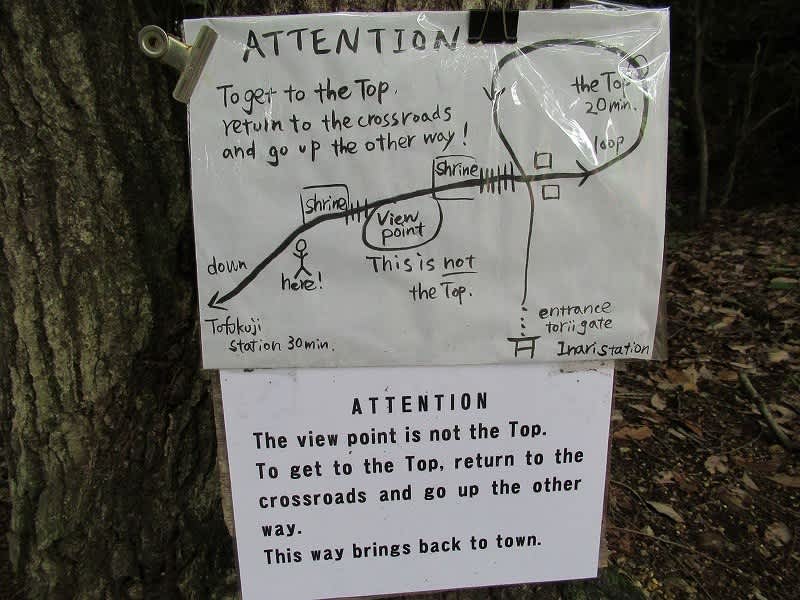

ビューポイント と言うのが私がお弁当を食べたところですね。クロスロードというのが あの白人の

おっちゃんの言う クロスポイントなのでしょう。こんな案内標識を造るのも大変ですね。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

自転車を置いた場所に戻ってきました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

京都トレイルをちょっと歩いてみよう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

狭い道を降りていくと

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

突然 住宅街に入りました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

曲がり角には 手作り標識が あるところとないところがあります。

このトレイルはなかなかむずかしそうですね。油断したら とんでもない方向へ行きそうです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

なんと 初夏の花 蛍袋がもう咲いていました。それも住宅街のなかに。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

帰路は自転車マークの道や

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

交通量の少ない道を走り抜けて

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

あっという間に大手筋商店街まで戻ってきました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

は図解大橋から 清滝の愛宕山を見て

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ポンポン山を見て少し休憩しました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

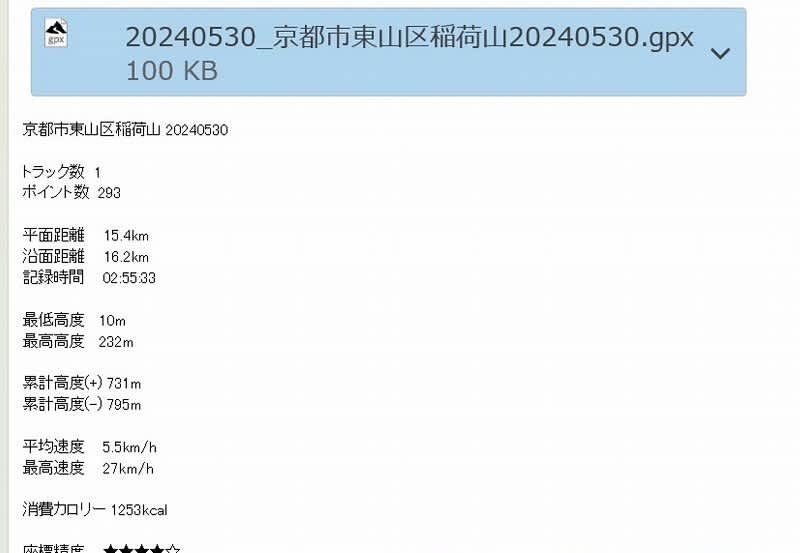

ジオの全体記録です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

稲荷山の詳細軌跡です。京都トレイル部分は何故か 軌跡が無かったので 私が記入しました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

途中からジオのアプリを起動したので 距離は半分くらいと思います。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

おわり

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

22 雪の嵯峨野嵯峨鳥居本を歩く

2024年4月25日

全国的に「警報級の大寒波」到来と ニュースで騒いでいた日

2024年1月25日に 京都は朝から雪がちらついていました。

そんな日に 長岡京から嵯峨野へ出かけました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

雪の嵯峨鳥居本 その1 愛宕(おたぎ)念仏寺

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

長岡京や西京区桂付近は雪は降ってはいましたが 積もってはいませんでした。

清凉寺から 坂を登っていくと次第に雪景色に変わりました。

愛宕念仏寺(おたぎねんぶつじ)にはいると ごらんのように雪景色です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

沢山の 石の阿羅漢様達が出迎えてくださいます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「こんな寒い日に よう来たのお」 とでもおっしゃっているかのようです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

いつものように 阿羅漢様達のお顔を お一人づつ見ていきます。

雪帽子をかぶってらっしゃいますので いつもより表情が分かりにくいです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

こんなにびっしりと 阿羅漢様達がお並びの場所は 雪景色でもにぎやかですが

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

まばらにいらっしゃると 心なしか寒々として見えます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

阿羅漢様を見ながら奥へ進むと 二重の屋根の建物があります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

近寄ると 多宝塔でも二重の塔でもなく 柱と屋根だけです。

中にはお地蔵様と思しき方がいらっしゃいます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

阿羅漢様達を横から見ると 丸い雪の塊の列に見えます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

合掌された方が多いのですが 中には握りこぶしを上げたように見える方もいらっしゃいます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

左の方は赤ん坊を抱いていらっしゃるのかと思いましたが どうも犬を抱いていらっしゃるようです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

漱石の本を抱いて 微笑んでいらっしゃる方もおられます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

右の方は日本髪を結ったような方ですね。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

雪の嵯峨野嵯峨鳥居本 その2

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

一の鳥居にすぐ横にある 平野屋です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

入り口の戸がすこし開いていて 営業中のようです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

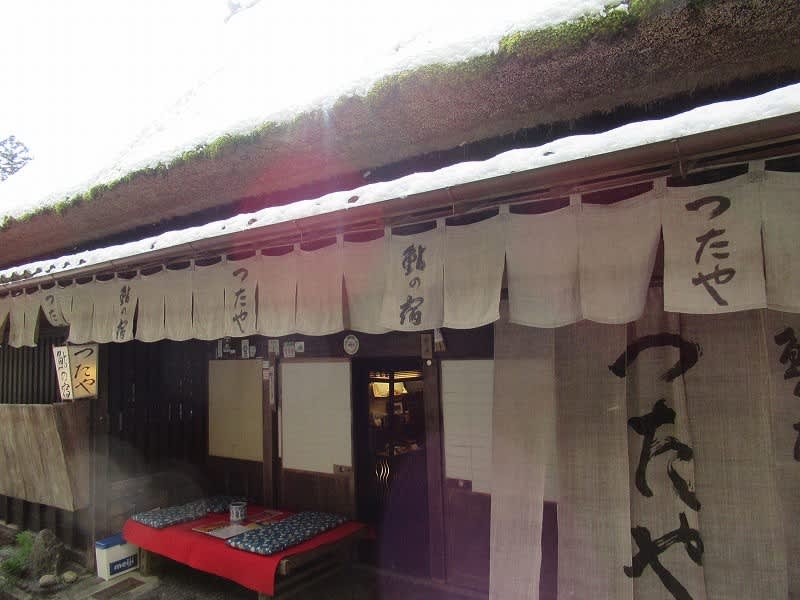

その隣も料理旅館で、つたやさんです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

つたや も営業中のようです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

時折激しく雪が降刃付けてきます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

よく見るとお地蔵様でした。湯たんぽがお供えしてあるのでしょうか。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

草の上の雪に赤い花びらが 散っています。花弁が一枚ずつ落ちる、これは山茶花です。

寒椿の花は 花びらではなくて花が一つどさっと落ちます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

嵯峨鳥居本の町並みです。この道は愛宕神社への表参道です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

古い町並みが今も残っています。この街並みの中程に 「町並み保存館」があり

このあたりの昔の昔の民家が 保存してあり誰でも見学できます。

この界隈には 例のマナーと行儀の悪い 私の大嫌いなあの東洋人はいません。

ここへ来る途中の 天龍寺界隈は 雪が降るのにも関わらず 沢山の観光客であふれかえっていましたが

この辺りはいつもひっそりとして 落ち着いて歩けます。

歩いているのは白人と日本人だけです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

大きな蔵も残っています。お金持ちの家なのでしょう。

雪は絶え間なく 降っています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

山茶花の上に積もった雪です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

街道に面して灯篭も建っています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

一の鳥居まで戻ってきました。鳥居の真ん中に いつも車が止まっています。感じ悪いですねえ。

いつ来ても誰かが駐車しています。この鳥居をくぐって愛宕参りをする参道なのに。

なぜ車を止めて 邪魔するのでしょうか。観光客には思えません。地元のやつらでしようね。

罰当たりめ!

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

平野屋の前を通ると 店先でおっちゃんが 甘酒(?)を ふうふう拭きながら

おいしそうに飲んでいました。降りしきる雪を見ながら 熱い甘酒を飲むのもいいですねえ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

帰りにいつもの嵯峨野のうどん屋さんへ寄り アツアツのうどんを食べてかえりました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

これにアツアツの釜揚げうどん(桶に入っています)が付いています。おいしかった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

おわり

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

20 冬の宇治 改修後の平等院

2016年2月23日

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

お昼過ぎに着いたので まずはお昼ご飯。

駐車場の隣の「観月」へ。「カレーライスと小鉢のお蕎麦」を頼みました。

カレーとお蕎麦は なかなかよく合いました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

入場料600円なりを払い中へ。

平等院は修学旅行の人気場所らしく沢山の修学旅行の生徒達で賑わっていました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

沢山の人が並んでいます。建物の中へ入る順番待ちだそうです。

向こうの人たちは 既に中へ入ったり歩き回っている人たちで、順番待ちの人は手前に並んでいます。

料金は別に300円必要です。さすが京都は やる事がえげつない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

改修終わった平等院鳳凰堂。

なんか朱色の感じが暗くてがっかりです。もっと明るい朱色を希待していたのに。

昔神社建築に関係した事があり、そのときに京都のK美術研究所から先生と学生さんたちが来て

神社の彫り物の色付けをしていただいたのですが 先生は「平安期の朱色は 目の覚めるような

朱色がほとんどです」と仰っていた事を思い出しました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

正面の姿を写すには修学旅行の生徒達が 移動した隙を狙って撮影します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

瓦はすべて新しくなっています。昔のように焼いたのでしょう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

鳳凰もキンピカの姿が新しくなっています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

橋の朱色は 外部にあり屋根がないせいか、若干明るく感じました。

平等院は 藤原道長の別荘「宇治殿」をその子の藤原頼通が寺院としたものです。

天皇制を食い物にして数々の陰謀策略で幾多の貴族を殺して 私腹を肥やした藤原家の

富の象徴です。

その後明治にいたるまで 藤原家の子孫たちは 天皇制を食い物にして生きながらえて来たのですから凄いですねえ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

庭園の木々は 春遠く寒々としていました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

梅の花もまばらです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

塔頭のひとつ最勝院へ行きました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

綺麗な生け花とおもいきや、すべて根がついた植木鉢でした。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

こちらの梅の花は満開でした。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

源頼政のお墓だそうです。当初のこの建物の持ち主の宇多天皇の孫「源の重信」の墓と勘違いしていましたが

説明文を読むと平家追討の兵を挙げた源の頼政が宇治川で平家に破れ平等院境内で自害したそうです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

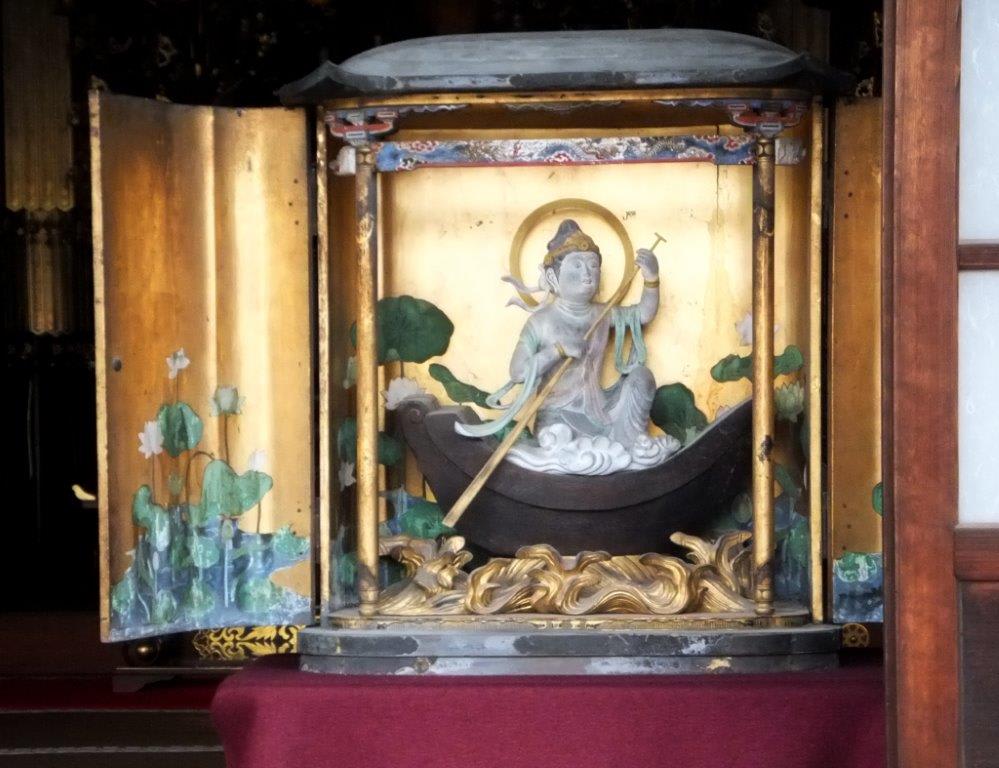

この寺に展示してあった「船に乗った観音様が浄土へ漕ぎ行く」仏像です。

変わった構図で初めて見ました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

宇治川沿いを散歩しようとしましたが、歩道や宇治川に架かる橋の工事のためあちこちで通行止めに

なっています。春の観光シーズン前に 痛んだところを観光客の少ない今のうちに早く直して

春に がっつり儲けようという魂胆です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

と言うことで宇治側沿いの散歩もままならず 福寿園でお茶を飲むこととしました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

店内はお土産用のお菓子も売っています。また気に入ったお菓子を買って店内で食べる事も出来ます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

堤防の上の遊歩道から店に入りましたが 川沿いの道からも入れるようです。

寒風吹きすさぶ川沿いの道を散策するのもいいですが、暖かい店内でお茶を楽しむのもいいですねえ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ちなみに私は抹茶の和菓子と熱い抹茶を頼みました。

店内は空いていましたが 休日には大変混むそうです。

家族へのお土産も買いましたが お昼ごはんより はるかに高くつきました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

終わり

ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

その1 矢田寺のカボチャ焚きと賀茂川のサンタクロース

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

御池ゼストのクリスマスツリーは みんなの願い事を書いてツリーにつるすようになっている。

七夕祭りのようだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

寺町商店街には「ジャンケンサンタ」がいてサンタにじゃんけんで勝つと商品がもらえるようだ。

長い行列が出来ていた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

サンバの楽団が大きな音を響かせて寺町通り商店街を行進してきた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

お目当ての「矢田寺カボチャ焚き」の行列に加わる。長い行列だ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

境内へ入るのはもう少しだ。誘導の人が沢山立ち並んで誘導しているので「カボチャのご接待」を待つ

長い行列は 商店街の買い物客の邪魔にならないように並ばされて誘導される。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

やっと境内へ入れた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

案内看板がでている。前の人に続いて順序良く進む。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

まずはカボチャに触って来年一年の無病息災を祈願する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ようやくカボチャを頂いた。食べようとしたら、商店街の人に「お願い事をしながら食べるといいですよ」

といわれたので 家内安全、無病息災をお願いしながら頂いた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

高瀬川を渡る。川沿いの桜並木も今は丸裸だ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

賀茂川に来て見ると、なにやらサンタクロースが走っている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

向こうの方からどんどん走ってくる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

サンタとともにトナカイも走ってきた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

写真を撮っていると美人サンタがなぜか手を振ってくれた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

賀茂川の冬の風物詩「ユリカモメ」を撮っていると、なぜか歌舞練場の向あたりが騒がしい。

ユリカモメが鳴きながら 興奮した様子で飛び回っている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

原因はすぐに分かった。このおじさんが野生の鳥にエサをやっているのだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

興奮しているユリカモメはごく一部で、ほとんどのユリカモメは静かに水に浮かんでいた。

野生生物にパンくずなどのエサを投げ与えない方がよいと思うけどなあ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

その2 冬の祇園と年の瀬の錦市場

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

賀茂川や川端通りと平行している「せせらぎの小道」を歩いてみた。

残りモミジが太陽に輝いてきれいだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

残りモミジを見ながらぶらぶらと歩いていく。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

歌舞練場の前を歩く女性は 身のこなしから芸妓さんのようだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

花見小路で信号待ちをしている舞妓さんを見た。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

このお方は、「なんちゃって舞妓さん」ではなく、本物の舞妓さんだ。

フル装備の衣装で、凄いスピードで駆け出して、「一力」の前を走りぬけた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

お座敷に呼ばれているのだろう。あっという間に休日の午後の花見小路の雑踏に消えていった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

休日の午後の花見小路は観光客で賑わっていた。

和服を着て歩いているほとんどの女性は日本語ではなく、支那語をしゃべっている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

桜の季節には人手溢れている祇園白川も 今はひっそりとしている。桜の木は丸裸だ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

休日の午後だというのにこの静けさ。白川通りの桜も今は眠っているようだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

桜の花が咲いているときは 観光客の人気スポットの祇園巽橋。今は裸の桜の枝が風に揺れている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

突然「キャッキャッ」と楽しそうな声を張り上げて 和服軍団が通り過ぎていく。

この方たちは ちゃんと日本語を話していた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

南座の前を通ると京都の年の瀬の恒例「マネキ」が上げられていた。いよいよ年の瀬だ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

先斗町の中を通る。沢山の店が観光客を呼び込もうと、飾り付けをしたり、呼び込みをしていた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

年の瀬の「錦天満宮」にお参りして来年も健康で過ごせますように祈る。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

天満宮のまん前から錦市場が始まっている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

凄い人だ。みなさんお正月用品を買い求めていらっしゃる。

私もお正月の御節要の食品を買い求めてから 帰路に着いた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

季節の風景トップページはこちらです。

http://yochanh.sakura.ne.jp/kisetsu/index.html

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

8 京都の雪景色 仁和寺、源光庵、光悦寺、詩仙堂ほか

2012年2月18日

大陸から大寒気団が南下して、日本海側は大雪。

そんな日に京都にも市内で積雪があった。さっそく出かけた。

「仁和寺」、「源光庵」、「光悦寺」、「詩仙堂」、「圓光寺」

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

右京区御室 世界遺産 「仁和寺」

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

金堂への参道はきれいに除雪してあった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

経蔵周りは、誰もいなくて静かだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

観音堂や御影堂は、ほとんど足跡が付いていない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

春の桜で有名な御室桜は、まだ蕾も固い。雪の御室桜越に五重塔。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

角度を変えて、反対側からみた五重塔。雪が深くとてもきれいだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

境内の早咲きの梅に積もった雪。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

北区鷹ヶ峰 「源光庵」

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

山門の周りも雪がいっぱいだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

山門を潜ると境内は雪いっぱいだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

一昨年に来たときの「迷いの窓、悟りの窓」の向こうは紅葉だった。

今回は窓越しの雪だ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「悟りの窓」の向こうに、庭の雪。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

庭に積もった雪。鷹ヶ峰は市内より少し高いので雪が多い。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

北区鷹ヶ峰 「光悦寺」

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

光悦寺の山門はちょうど工事中だった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

境内の雪。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この寺の鐘楼は桧皮葺で、珍しい。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

窓越しの庭の雪。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

左京区一乗寺 「詩仙堂」

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

入り口に向かう道の竹林、雪がきれいだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

入り口で、手水の水音が響く。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

座敷から見た庭園。石川丈山が楽しんだ冬の景色なのか。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

紅葉時と違い、観光客も少なく静かに庭が楽しめる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

庭に下りてみると、木々に積もった雪の形が面白い。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

庭の雪。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

庭の奥に「しし脅し」が 時々大きな音を出す。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

左京区一乗寺 「圓光寺」

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

山門はひっそりとしていた。紅葉の賑やかさが嘘のよう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

水琴窟の水鉢。雪や氷はほとんど溶けていた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

玄関先で、かわいらしいお地蔵さんが にっこりと出迎えてくれた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

方丈からの庭の眺め。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ここも観光客が少なくて、静かに庭を楽しめる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

庭の雪

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

紅葉の時には、この石灯籠の周りは真っ赤な紅葉の絨毯になるが

今は真っ白だ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

圓光寺の裏山には、徳川家康の墓があるが、京都市内が見渡せる。

屋根は一面の雪化粧だった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

遠く西のほうには、雪雲に撒かれた山が。愛宕山だろう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

車を走らせるといたるところから、白い「大文字山」が見えた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

終わり

ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

5 京の真夏のコンチキチン 祇園祭

2011年7月17日

毎年7月に行われる祇園祭は、八坂神社の一月にわたる神事ですが、

そのハイライトは17日の山鉾巡航です。

毎年この時期は、まだ梅雨が開けきらず、ぐずついた天気が多いのですが、

今年はすでに梅雨明けしたし、おまけに日曜日と重なりすごい人出でした。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

新町や室町界隈にはたくさんの「山」が出番を待つ。各山や鉾はくじの順で

次々にスタートする。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

出番を待つ「役の行者山」。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

浄妙山も出番を待つ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

鯉山が動き出した。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

追い越しですれ違いし、先へ進む。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

四条通り、河原町通り、を通って山鉾は御池通りにはいる。

ひろい御池には道の両側に「有料観覧席」があり、たくさんの観光客が

山鉾の来るのを待つ。くじ引き順に関係なく先頭は「長刀鉾」だ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

先頭の「長刀鉾」にだけ、「お稚児さん」が乗っている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

お稚児さんが、注連縄を刀で切断して、巡航がスタートする。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

巡航中もお稚児さんにはいろんな所作があり、今は身を乗り出している。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

鉾や山には、年代物のタペストリーが飾られて、見物客の目を楽しませる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

南蛮船のタペストリーが通り過ぎる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「月の砂漠」もある。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

御池通りの向こうから、「鶏鉾」がやってくる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

鉾や山は、群集の中を進む。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

四条河原町、河原町御池、で追廻し(方向転換)を志ながら進む。

そして最後に新町御池で無事に追廻を完了し、新町通りへ入ってゆく。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

四条通を9時にスタートした「山鉾巡航」は先頭の「長刀鉾」は12時に

新町へ入っていった。その跡にたくさんの山や鉾が続く。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

終わり

ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−