ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

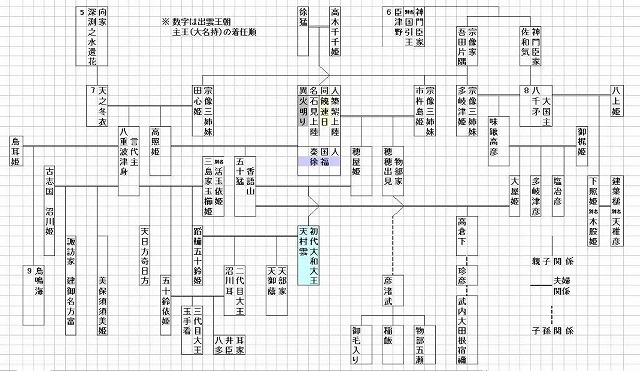

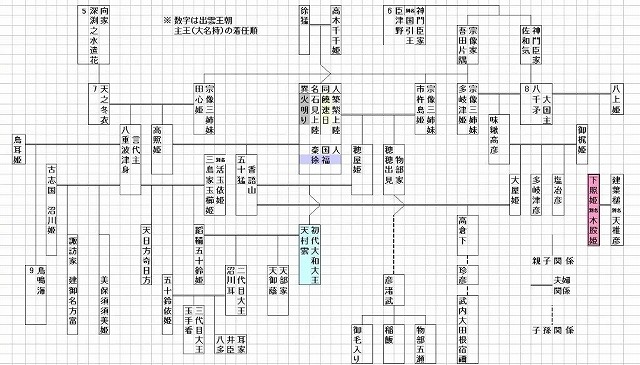

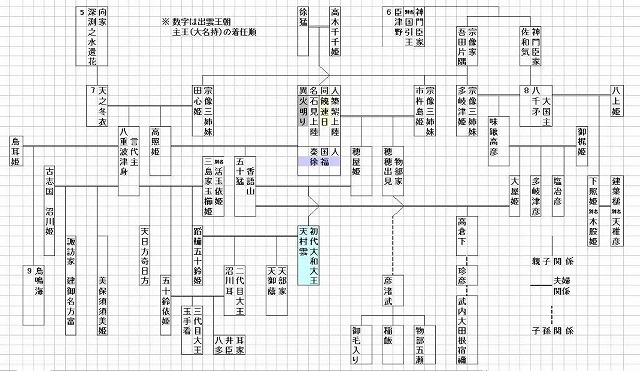

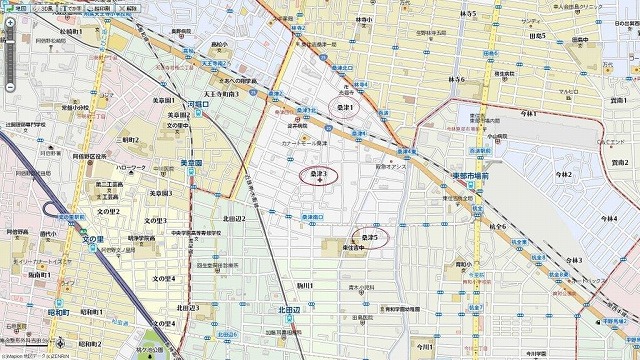

葛城地方へ移住した出雲族と渡来系の人々の住み分け図です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

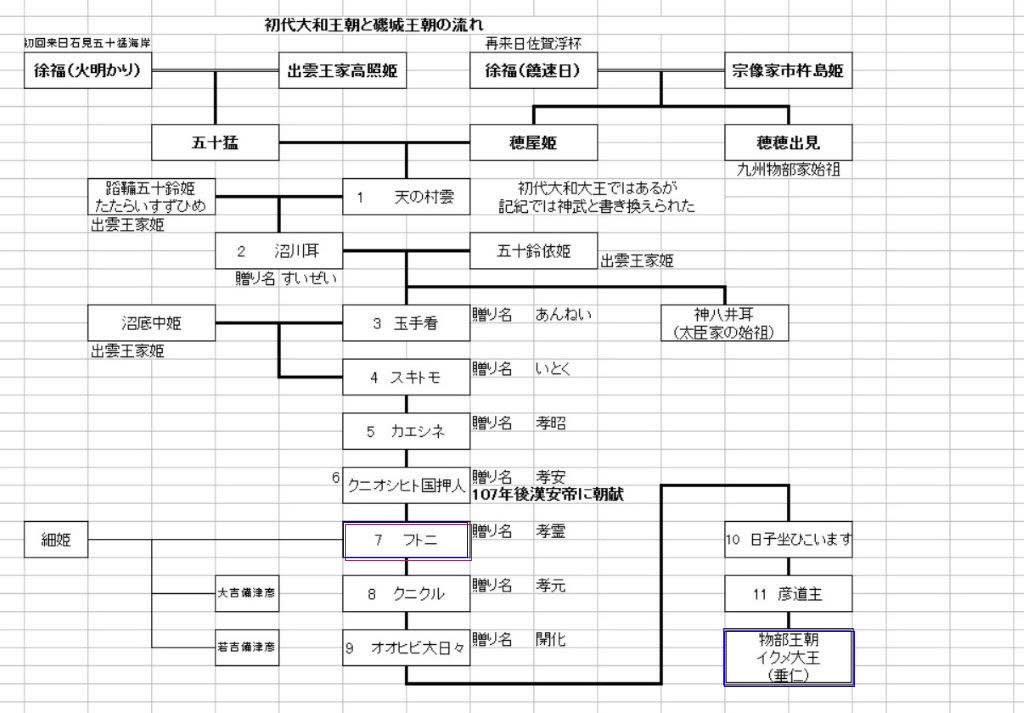

古代出雲王家の系図です。

紀元前3世紀末に石見の五十猛海岸に上陸した徐福と 事前に上陸していた穂日(今の出雲大社宮司の祖先)や

大勢の海童たちにより、拉致幽閉、殺害された 第八代主王(役職名は大名持ち、記紀では大国主と書き換えられた)の八千矛や、

副王(役職名は少彦、記紀では事代主と書き換えられた)の八重波津身の子供達の系図です。

八千矛王(記紀では大国主)と宗像三姉妹の真ん中の多岐津姫との皇子、味鋤高彦は西出雲王家の人々を引き連れて

葛城南部へ移住し、高鴨家を名乗り 「高鴨神社」、「御歳神社」を建て 父親の八千矛(大国主)を祀ります。

東出雲王家の向家では 皇子の鳥鳴海が 出雲王国第九代大名持ちに就任します。そして事代主の后の沼川姫は

皇子の建御名方をつれて実家の越の国に帰ります。そして建御名方は 出雲族や越の人々を引き連れて

諏訪地方に移住し 開拓に努めて成功します。諏訪大社の上社二箇所、下社二箇所ある四箇所の建物

すべてが建御名方と母親の沼川姫が主祭神 です。

一方活玉依り姫は皇子の奇日方を連れて 実家の摂津の国三島に帰りますが、娘の美保須須美比売は美保関宮殿

に残り 父親の八重波津身を祭り、美保神社となります。記紀で八重波津身は事代主と書かれ 後に恵比寿さん

とされるので 美保神社は 全国の恵比寿神社の総本社となります。

また奇日方たちは 摂津の人々や出雲族を引き連れて葛城中部へ移住し 鴨津波神社や一言主神社を建て父親の

事代主を祀ります。

徐福の息子「五十猛」は 大勢の海童たちや技術者をつれて 出雲から丹波へ移住します。

丹波では 五十猛は「香語山」と名乗ります。

しかし出雲族が葛城地方へ移住して 開拓しているのを見て 香語山たちも遅れて葛城北部へ移住してきます。

しかし彼らは先住の出雲族を圧倒する人数でしたから、出雲族も彼らの勢いを認め、奇日方の妹の踏鞴五十鈴比売

(たたらいすずひめ)が香語山の息子天の村雲に嫁ぎ、出雲族も天の村雲を王と認めたので ここに

初代大和大王「天の村雲」が誕生します。

天の村雲の宮殿は 「笛吹きの地」と呼ばれます。海童達は ふるさとをしのび 陶?(とうけん、土笛の一種)を

吹いていたからですが もうこの頃には陶?ではなく竹笛をふいていたといわれます。またそのあたりは

高尾張邑でしたから 彼らは「尾張家」、「海部家」を名乗ります。尾張家は後の笛吹きの連と同属です。

天の村雲は 笛吹の地に「葛城坐火雷神社」を建てて父親の香語山を祀りました。また後に大和平野の

香具山にも香語山が祀られました。

火雷(ほのイカヅチ)とは踏鞴(たたら)、つまり金属精錬の神様で、

穴師(金属精錬技術者)たちに信仰されたと言いますが 後に 雷神にもなりました。

また初代大和大王に 出雲王家本家からお祝いとして送られた剣が 「天叢雲剣」(あめのむらくものつるぎ)

で 後に記紀により「草薙の剣」と名前を変えられました。現在では 尾張族(海部族)が建てた

熱田神宮の奥に保管されているという事ですが、出雲王家古老の話では「出雲型銅剣」だという事です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

続いて大穴持ち神社

大穴持ち神社は 大名持ちを祀る神社です。つまり大黒さんこと大国主を役職名でよぶ珍しい神社で 以前も奈良県吉野町にも

訪ねました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

御所市南部古瀬の集落を進みます。このあたりはもともと巨勢(こせ)と表記されていたところで 出雲王家の血を引く

武内宿禰の五人の息子の一人「巨勢の臣小柄」に始まる 巨勢氏の地盤だったところです。

散歩中のマダムに神社を聞くと「ガードレールの切れ目に小さな標識があるけど見つけにくいからゆっくり進んでね」

といわれました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

教えられたとおりに ガーとレールの切れ目にありました。この狭い道をバイクで降りて 左下に見えている

農作業中の方に聞くと 「バイクでは 行けないよ。歩くしか行けない」と言われたので

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ここにバイクを止めて歩き始めました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ここから山道が始まります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

急勾配の山道で しかも表面が砂で覆われています。トレッキングシューズをはいてきましたが滑りながら

急登します。スニーカーではとても無理な道です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ずるずる滑りながらようやく神社に到着です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

朱塗りの鳥居を潜ります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

早速大名持ちを祀る本殿に御参りします。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

本殿横に末社が並んでいたので見ていくと、「高照姫」、「八重事代主」、「味鋤高彦」などおなじみの出雲王家の

王族が祀られていました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

下りは一段と恐怖です。急斜面に砂がまいたような道なので ずるずる滑りながら降ります。

沢山あちこちの山歩きをしてきましたが、今まで出一番手強い道です。バイクなんてとんでもない道です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

次は 高鴨神社

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

立派な鳥居です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

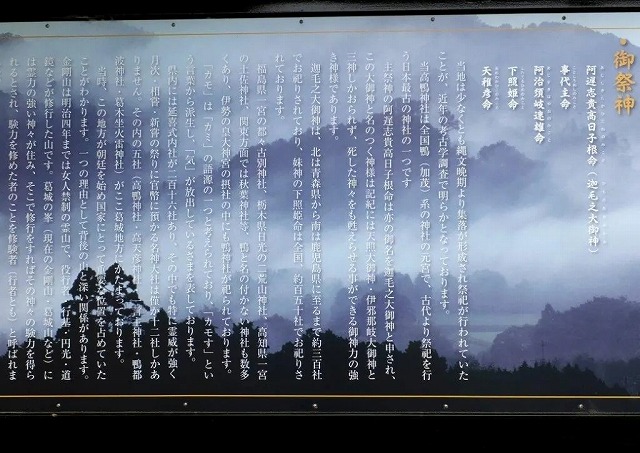

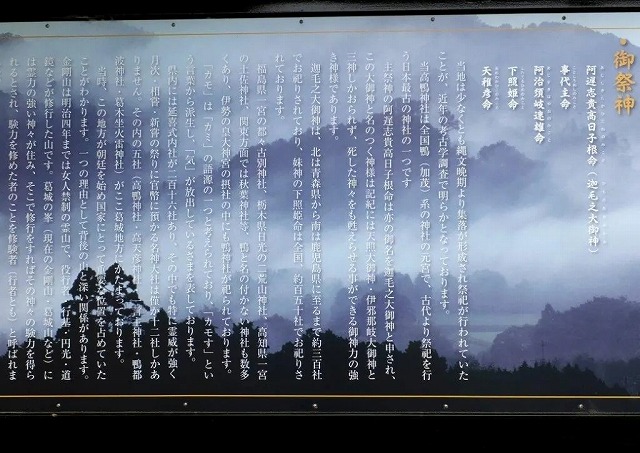

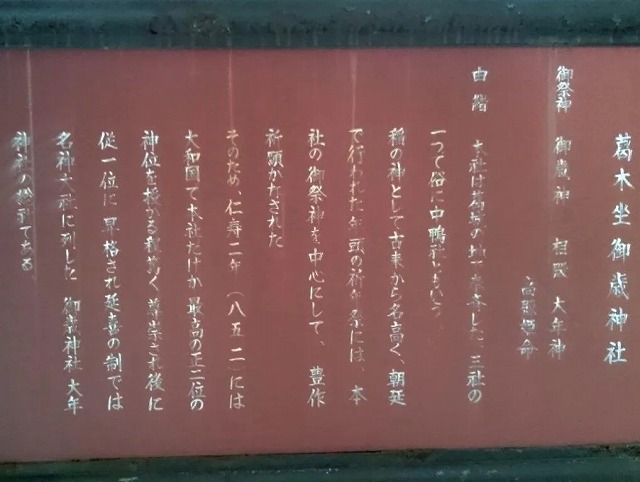

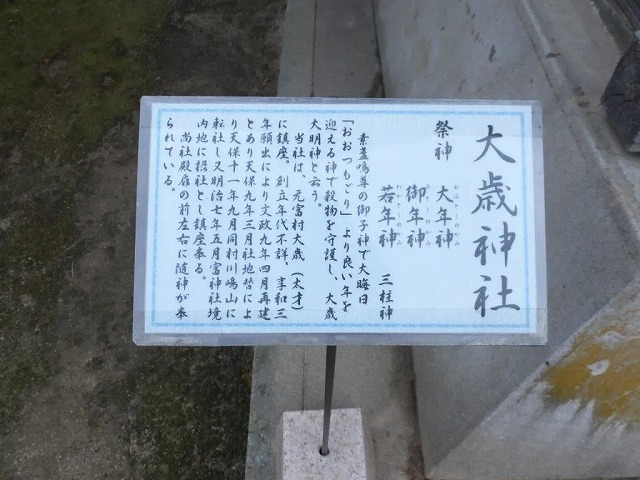

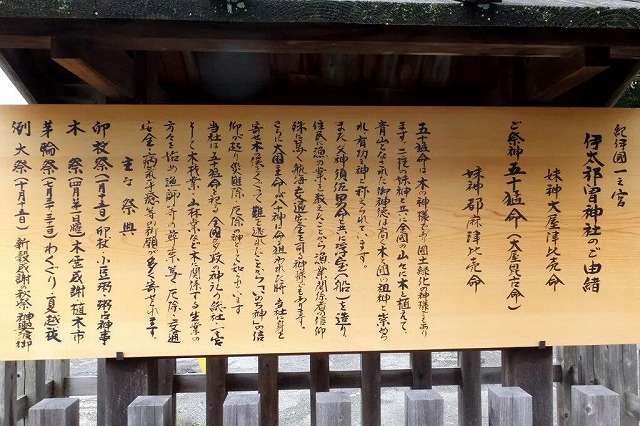

神社前に掲げられている由緒書きです。

この神社は 西出雲王家神門臣家から分家した味鋤高彦とその子孫達が立てたので 主祭神 は当然味鋤高彦と

下照姫およびその旦那の天稚彦(建葉槌)で 八重事代主も 祀られています。味鋤速雄と言うのが分かりませんが

この神社の古文書によると 味鋤高彦の息子が味鋤速雄だと書かれているらしいということです。

しかし味鋤高彦の子供は 塩冶彦、田儀津彦、大屋姫の三人ですけどなあ。まあ別のお后の子供かもしれません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

鳥居を潜ると直ぐに大きな池があり 舞舞台があります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

広く清潔なけいだいには 去年の今頃は「日本桜草」の展示会が開かれていました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

参道を進むと石段があります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

石段を登ると拝殿です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

拝殿の奥に本殿がありますが 大社造りではなく、春日造りのように見えます。

まあ千年以上の時の流れで いろいろとあったのでしょう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

次は最後に 御歳神社です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

御歳神社境内を進むと石段があります。周りは滴るような新緑の世界です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

石段の先に大きな拝殿があります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

拝殿の奥に本殿が見えていますが 近くで見ることは出来ません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

本殿の千木は出雲式の縦削ぎで、妻入りの建物のようです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

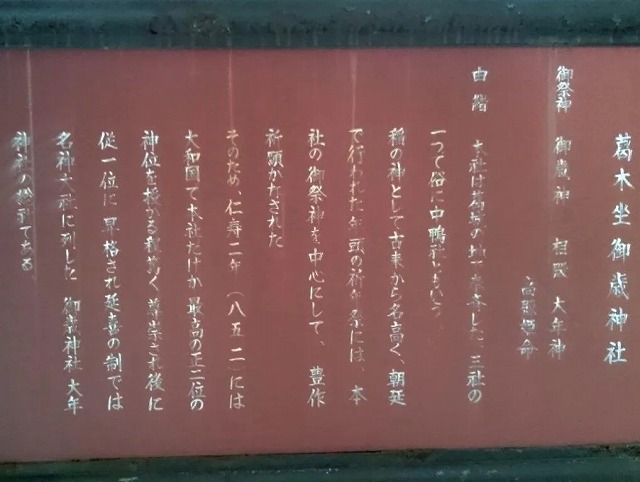

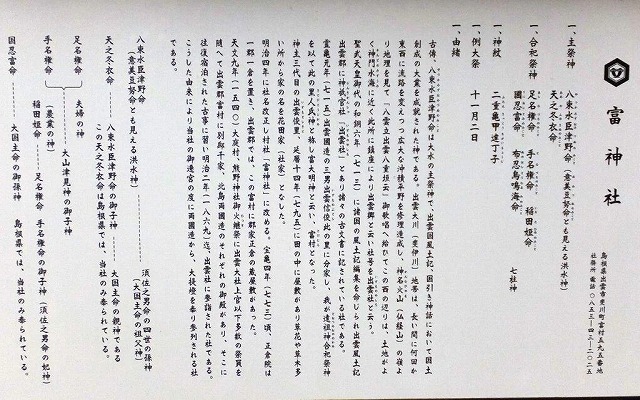

由緒書きを読むと少し不思議です。

御歳とは歳神様で 出雲地方では今でもお正月は歳神様が連れてくるといわれています。

そして主祭神 はてっきり奇日方の父上の八重波津身(事代主)と思いきや、伯母さんの高照姫です。

なぜか分かりません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

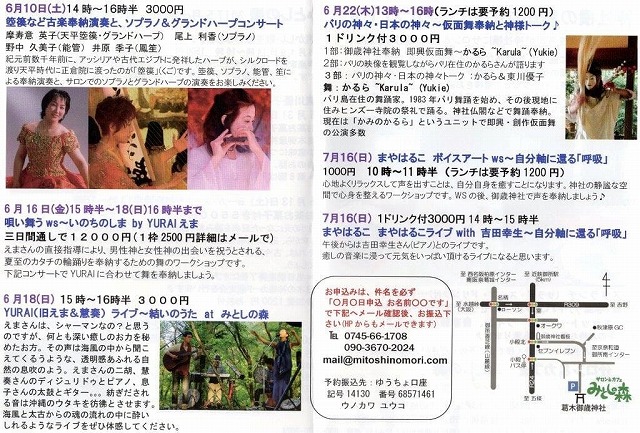

神社入口に しゃれた建物があり 「宮司ママのお店」と書いてあり カフェ「みとしの森」の看板があります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

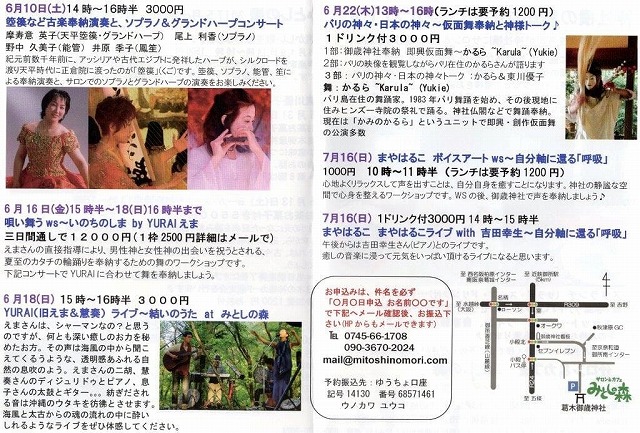

拝殿においてあったパンフを見ると いろいろとイベントが 盛りだくさんのようです。以前来た時にはお店はなかったのに。

タイミングがあえば一度来てみたいものです。そして出雲王族末裔の方と お話をしてみたいものです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「古代出雲王朝ゆかりの稚を訪ねて」トップページはこちらです。

http://yochanh.sakura.ne.jp/kodaiizumo/index.html

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

58 出雲族の移住した葛城地方を訪ねて その1

長柄神社、大倉姫神社、市杵嶋姫神社 2017年6月6日

葛城地方へ、出雲王家の皇子達が移住して 葛城地方の開発を行いました。

紀元前三世紀末に 石見の国「五十猛海岸」に大勢の海童(青年男女)や

技術者を引き連れて上陸した 秦国人徐福は 事前に部下の穂日(今の出雲大社

宮司の祖先)を出雲王国に遣わして 上陸の許可を取り付けていました。

しかしその上陸後 徐福や穂日は 海童達と共に出雲で大暴れして 第八代主王(役職名は大名持ち)

の八千矛と副王(役職名は少彦)の八重波津身を相次いで幽閉殺害します。

※殺害場所の 猪目洞窟と志都の岩屋訪問記は当ブログ「古代出雲王朝ゆかりの地を尋ねて」

の2013年3月18日の記事に載せています。

出雲王国は大打撃を受けますが、幽閉殺害された八重波津身(記紀では事代主)と鳥耳姫との皇子

鳥鳴海が第9代大名持ちとして即位します。古代出雲王国では 西王家神門臣家と東王家向家とが

交互に主王と副王を立てていました。

八千矛王(記紀では大国主)と宗像三姉妹の真ん中の多岐津姫との皇子、味鋤高彦や、八重波津身と

摂津三島の活玉依り姫との皇子、奇日方たちは 出雲族を引き連れて葛城へ移住します。

今回の葛城地方の神社訪問は 出雲族の建てた大和葛城地域の神社訪問記です。

出雲族の葛城移住に付いては もう少し詳しく「その2」で述べます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

今回の訪問神社の地図です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

下照姫について

まず下照姫が祀られている長柄神社と大倉姫神社へ行きます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

出雲王家の系図と下照姫の位置関係です。

下照姫は 殺された大国主と八上姫との間の皇女です。

矢上姫は因幡の国から 大国主へ嫁がれて今の出雲市斐川町 直江 御井神社あたりに宮殿があったといわれています。

また神社の近くに「生井(いくい)」、「福井(さくい)」、「綱長井(つながい)」と呼ばれる3つの井戸があり、

八上比売が出産の時に産湯を使ったという伝承があります。

元来この3つの井戸に対する信仰が神社に発展したものとも考えられています。

斐川町 直江の少し東、斐川町学頭に 湯の川温泉があり、八上姫が浸かったといわれ美人の湯と呼ばれています。

温泉街の中にも 八上姫神社があります。

大国主の死が出雲族の葛城移住のきっかけとなったので 王の娘の下照姫が あちこちに祀られたのでしょう。

比売許曽神社 大阪市東成区東小橋 売豆紀神社、売布神社(いずれも松江市)、倭文神社(鳥取)

乙見神社(出雲市)、下照姫神社(福岡市博多区祇園) などなどです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

名柄集落の中を進みます。名柄地区は出雲式銅鐸が発掘された場所でも有名です。

名柄は 金剛山と大和葛城山の間の水越峠を大和平野へ下りた直ぐの所です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

集落の外れの森が 神社です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

こじんまりとした神社でした。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

鳥居を潜り境内に進みます。正面が拝殿です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

拝殿の奥が 本殿ですが、拝殿からは見えません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

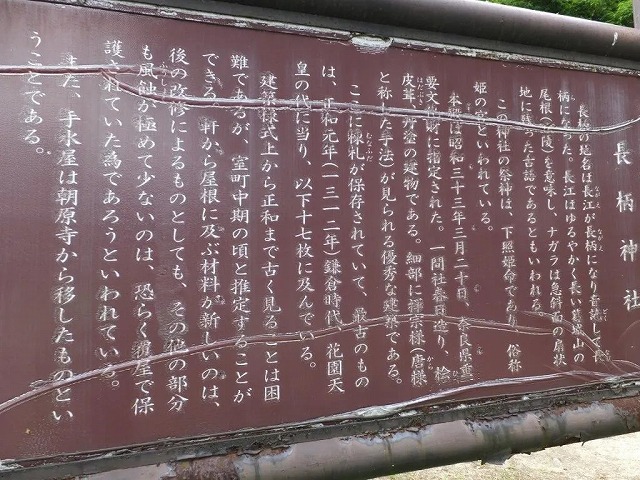

神社の由緒書きですが、正面には立てないので横からしか写せません。

長江(長く続く金剛葛城の尾根)が長柄(急斜面の下の扇状地)になり、「ナガラ」になり、名柄の地名になった

と書いてあります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

本殿ですが良く見えません。大社造に似せてあります。千木は出雲式の竪削ぎで、妻入りですが柱は9本なのか

4本なのか良く見えません。妻側へ入る階の上の屋根はありますが屋根の形が大社造りとは違います。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

境内には末社がありますが 表示が何も無く誰を祭っているのか分かりませんでした。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

長柄神社は名柄公民館のまん前にありました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

大倉姫神社

奈良県内の神社を調べていると 「下照姫は別名を大倉姫という」というのが散見されます。

記紀では下照姫を木股比売と言っているので 大倉姫というのは初めて聞きましたが 場所を

調べてみると 比較的近くにあるので バイクで行ってみました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

近鉄電車吉野線吉野口駅の直ぐ近くでした。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

小さなお社です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

線路脇の小さな神社で 謂れの説明も看板も何も無く 主祭神 のヒントになるものはありませんでした。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

市杵島姫神社

最初に揚げた出雲王家の系図を見ていただくとお分かりですが 市杵島姫は大和朝廷成立に大きなウエートを

占めています。徐福が 最初に来日して出雲王家の高照姫との間の長男「五十猛」と 二度目の来日で九州の

宗像家(出雲王家の分家)の宗像三姉妹の末娘 市杵島姫との間の 穂屋姫との間の 天の村雲が初代大和大王になり、

市杵島姫の生んだ徐福の次男 穂穂出見こそ九州物部家の祖であります。

物部家の第一次東征で 物部の稲飯と三毛入が 登美家当主、加茂建津之身(ヤタガラス)の導きで大和入りするも

出雲王家の大和分家の磯城家に飲み込まれてしまいます。

二度目の東征で大和入りした 物部イクメが名実共に大和の大王となりますが 物部王家は3代で消えます。

(イクメー垂仁、オシロワケー景行、ワカタラシー成務 の三代です)

つまり市杵島姫は 初代大王の天の村雲にとり、祖母であると同時に 物部イクメ大王の祖先でもあるので

出雲族にも祀られますが それよりも秦族からの支持が多いのです。京都の松尾大社、祇園の八坂神社の主祭神 は

徐福と同時に市杵島姫です。

長柄神社の直ぐ近くに地図で見つけた 市杵島姫神社を訪ねました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

御所市池ノ内にありました。回りは昔ながらの小さな集落です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

鳥居を潜って境内に入ると 閑散としていました。建物は拝殿らしきものがポツンと立っています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

拝殿の中には入れません。鍵が掛かっています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

本殿は近寄れないので良く見えません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

拝殿のガラス越しに見ると 出雲式の竪削ぎ千木に 妻入りのお社だと分かります。

しかし説明の看板もなにもありませんでした。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

境内には なんか謂れのありそうな井戸のような会所枡のようなものが網で囲ってありましたが

これも説明看板はありませんでした。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

葛城地方の神社を尋ねてその2へ続く

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

58 出雲族の移住した葛城地方を訪ねて その1

大穴持神社、御年神社、高鴨神社 2017年6月6日

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

葛城地方へ移住した出雲族と渡来系の人々の住み分け図です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

古代出雲王家の系図です。

紀元前3世紀末に石見の五十猛海岸に上陸した徐福と 事前に上陸していた穂日(今の出雲大社宮司の祖先)や

大勢の海童たちにより、拉致幽閉、殺害された 第八代主王(役職名は大名持ち、記紀では大国主と書き換えられた)の八千矛や、

副王(役職名は少彦、記紀では事代主と書き換えられた)の八重波津身の子供達の系図です。

八千矛王(記紀では大国主)と宗像三姉妹の真ん中の多岐津姫との皇子、味鋤高彦は西出雲王家の人々を引き連れて

葛城南部へ移住し、高鴨家を名乗り 「高鴨神社」、「御歳神社」を建て 父親の八千矛(大国主)を祀ります。

東出雲王家の向家では 皇子の鳥鳴海が 出雲王国第九代大名持ちに就任します。そして事代主の后の沼川姫は

皇子の建御名方をつれて実家の越の国に帰ります。そして建御名方は 出雲族や越の人々を引き連れて

諏訪地方に移住し 開拓に努めて成功します。諏訪大社の上社二箇所、下社二箇所ある四箇所の建物

すべてが建御名方と母親の沼川姫が主祭神 です。

一方活玉依り姫は皇子の奇日方を連れて 実家の摂津の国三島に帰りますが、娘の美保須須美比売は美保関宮殿

に残り 父親の八重波津身を祭り、美保神社となります。記紀で八重波津身は事代主と書かれ 後に恵比寿さん

とされるので 美保神社は 全国の恵比寿神社の総本社となります。

また奇日方たちは 摂津の人々や出雲族を引き連れて葛城中部へ移住し 鴨津波神社や一言主神社を建て父親の

事代主を祀ります。

徐福の息子「五十猛」は 大勢の海童たちや技術者をつれて 出雲から丹波へ移住します。

丹波では 五十猛は「香語山」と名乗ります。

しかし出雲族が葛城地方へ移住して 開拓しているのを見て 香語山たちも遅れて葛城北部へ移住してきます。

しかし彼らは先住の出雲族を圧倒する人数でしたから、出雲族も彼らの勢いを認め、奇日方の妹の踏鞴五十鈴比売

(たたらいすずひめ)が香語山の息子天の村雲に嫁ぎ、出雲族も天の村雲を王と認めたので ここに

初代大和大王「天の村雲」が誕生します。

天の村雲の宮殿は 「笛吹きの地」と呼ばれます。海童達は ふるさとをしのび 陶?(とうけん、土笛の一種)を

吹いていたからですが もうこの頃には陶?ではなく竹笛をふいていたといわれます。またそのあたりは

高尾張邑でしたから 彼らは「尾張家」、「海部家」を名乗ります。尾張家は後の笛吹きの連と同属です。

天の村雲は 笛吹の地に「葛城坐火雷神社」を建てて父親の香語山を祀りました。また後に大和平野の

香具山にも香語山が祀られました。

火雷(ほのイカヅチ)とは踏鞴(たたら)、つまり金属精錬の神様で、

穴師(金属精錬技術者)たちに信仰されたと言いますが 後に 雷神にもなりました。

また初代大和大王に 出雲王家本家からお祝いとして送られた剣が 「天叢雲剣」(あめのむらくものつるぎ)

で 後に記紀により「草薙の剣」と名前を変えられました。現在では 尾張族(海部族)が建てた

熱田神宮の奥に保管されているという事ですが、出雲王家古老の話では「出雲型銅剣」だという事です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

続いて大穴持ち神社

大穴持ち神社は 大名持ちを祀る神社です。つまり大黒さんこと大国主を役職名でよぶ珍しい神社で 以前も奈良県吉野町にも

訪ねました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

御所市南部古瀬の集落を進みます。このあたりはもともと巨勢(こせ)と表記されていたところで 出雲王家の血を引く

武内宿禰の五人の息子の一人「巨勢の臣小柄」に始まる 巨勢氏の地盤だったところです。

散歩中のマダムに神社を聞くと「ガードレールの切れ目に小さな標識があるけど見つけにくいからゆっくり進んでね」

といわれました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

教えられたとおりに ガーとレールの切れ目にありました。この狭い道をバイクで降りて 左下に見えている

農作業中の方に聞くと 「バイクでは 行けないよ。歩くしか行けない」と言われたので

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ここにバイクを止めて歩き始めました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ここから山道が始まります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

急勾配の山道で しかも表面が砂で覆われています。トレッキングシューズをはいてきましたが滑りながら

急登します。スニーカーではとても無理な道です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ずるずる滑りながらようやく神社に到着です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

朱塗りの鳥居を潜ります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

早速大名持ちを祀る本殿に御参りします。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

本殿横に末社が並んでいたので見ていくと、「高照姫」、「八重事代主」、「味鋤高彦」などおなじみの出雲王家の

王族が祀られていました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

下りは一段と恐怖です。急斜面に砂がまいたような道なので ずるずる滑りながら降ります。

沢山あちこちの山歩きをしてきましたが、今まで出一番手強い道です。バイクなんてとんでもない道です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

次は 高鴨神社

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

立派な鳥居です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

神社前に掲げられている由緒書きです。

この神社は 西出雲王家神門臣家から分家した味鋤高彦とその子孫達が立てたので 主祭神 は当然味鋤高彦と

下照姫およびその旦那の天稚彦(建葉槌)で 八重事代主も 祀られています。味鋤速雄と言うのが分かりませんが

この神社の古文書によると 味鋤高彦の息子が味鋤速雄だと書かれているらしいということです。

しかし味鋤高彦の子供は 塩冶彦、田儀津彦、大屋姫の三人ですけどなあ。まあ別のお后の子供かもしれません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

鳥居を潜ると直ぐに大きな池があり 舞舞台があります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

広く清潔な境内には 去年の今頃は「日本桜草」の展示会が開かれていました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

参道を進むと石段があります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

石段を登ると拝殿です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

拝殿の奥に本殿がありますが 大社造りではなく、春日造りのように見えます。

まあ千年以上の時の流れで いろいろとあったのでしょう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

次は最後に 御歳神社です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

御歳神社境内を進むと石段があります。周りは滴るような新緑の世界です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

石段の先に大きな拝殿があります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

拝殿の奥に本殿が見えていますが 近くで見ることは出来ません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

本殿の千木は出雲式の縦削ぎで、妻入りの建物のようです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

由緒書きを読むと少し不思議です。

御歳とは歳神様で 出雲地方では今でもお正月は歳神様が連れてくるといわれています。

そして主祭神 はてっきり奇日方の父上の八重波津身(事代主)と思いきや、伯母さんの高照姫です。

なぜか分かりません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

神社入口に しゃれた建物があり 「宮司ママのお店」と書いてあり カフェ「みとしの森」の看板があります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

拝殿においてあったパンフを見ると いろいろとイベントが 盛りだくさんのようです。以前来た時にはお店はなかったのに。

タイミングがあえば一度来てみたいものです。そして出雲王族末裔の方と お話をしてみたいものです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「古代出雲王朝ゆかりの稚を訪ねて」トップページはこちらです。

http://yochanh.sakura.ne.jp/kodaiizumo/index.html

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

57 「和国大乱」の舞台を歩きました

九州物部軍の第一次東征に伴う大和の内乱、そしてこの第一次出雲戦争を 支那の歴史書「梁書」では

「和国大乱」と記しています。 (後漢霊帝の時代 178〜183)

わが国には歴史書が無いので、出雲王朝の記録に 支那の歴史書の記述が見事に合致しているのには

驚きます。支那の歴史書は 歴史学者が王朝交代の後、忠実に歴史を書くので権力に左右されず

非常に正確です。

一方日本書紀が歴史書ではなく、歴史小説といわれるゆえんは 持統女帝が不比等に命じて 自分達の都合のよい

小説を仕立てたので、事実ではないのです。自分達が 渡来人の征服王朝と言うのを絶対隠す必要があったのです。

そのため 1.自分達の祖先の徐福(素戔嗚)は支那からではなく 天の神の国から地上に降りてきた。

2.自分達の祖先はそれ以後和国を治めてきて 政権交代の戦などなかった。

(出雲の王はこの国を自発的に譲ってくれた)

3.和国が支那の属国になったことなど無い。

4.和国を女王が治めたことなどない。(ヒミコなどいなかった。)

というのですから そのデタラメぶりが分かります。

九州物部王家の80年以上離れた時代の 二つの大和への東征を一つにして「神武東征」の小話をつくり

初代大和の大王「天の村雲」の名前を消して「神武」として しかもその神武時代を 東征時代から

出雲王朝第一代主王「菅の八耳」(すがのやいみみ)の時代まで遡らせたものですから、神武から続く王朝が

非常に間延びしてしまい、つじつまを合わせるために140年くらい生きた大君が何人もいらっしゃる

というデタラメな事になりました。凄い小説になりました。

しかし磯城王朝2代目から9代目までは実在の大君の名前を列挙しているので、事実をすべて承知した上で

小説を書いたことが分かります。それもそのはず 記紀の実務責任者の太安万侶は 第3代大王玉手看の兄で

出雲王家の血を引く「神八井耳」で「太臣家」創始者で 太安万侶はその子孫です。

記紀を書き上げた後 太安万侶は幽閉されて、後に祖先の地出雲に移されて 松江市「意宇の森」で

老後を過ごし亡くなりました。今は阿太加夜神社になっています。

また太臣家はその後も続き 現在は多神社の社家として現存しておられます。

訪問記は2015.12.26の大和訪問記にあります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

と言うことで今回の訪問は

出雲に攻め入った大和のフトニ大王の皇子吉備津彦兄弟と皇后の細姫(くわしひめ)達が住んだ

楽楽福神社(ささふくじんじゃー東楽楽福神社) 鳥取県日南町

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

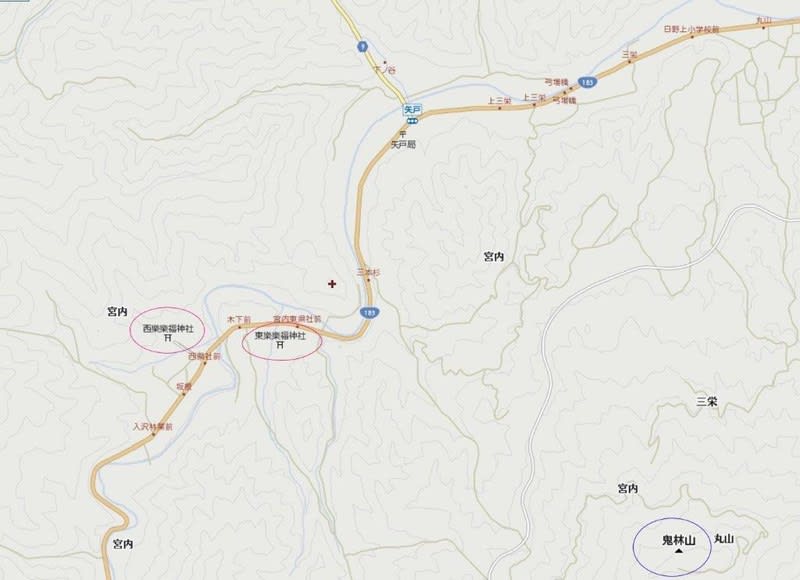

楽楽福神社はこの町に 東と西の二社ありますが 今回はこの東の楽楽福神社を訪ねました。

この神社は大和の大王、つまり和国の王のフトニ大王(贈り名は孝霊)を祀っている神社です。

何故 和国の大王が ここに祀られているのかは、少し説明が長くなります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

第52回の物部神社(2016.11.20)の項で述べたように、九州物部軍の第一次東征は 最初紀ノ川河口で高倉下の子孫に破れ

転進した熊野でもゲリラ戦で 身動きが取れなくなっていました。そこで物部軍は大和へ密使を送り登美家に救援を求めました。

収拾の付かない内紛状態の大和を物部軍との協力で納めようと考えた、登美家の当主、加茂建津之身の導きで

無事に険しい伯母峰峠を越えて大和の磐余の地に落ち着いた物部軍は 次第に強大になって行き、

当時の磯城王朝と戦争が激化していきました。

次第に強力になる物部軍を恐れて、第7代大和大王フトニ大王は皇子の大吉備津彦、若吉備津彦と細姫(くわしひめ)

を連れて西へ逃れて吉備に住み 吉備王国を造りました。この時点でフトニは大王ではなくなり、単なる地方の

一王となるのです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

当時の大和磯城王朝系図です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

一方大和に残った別の皇子クニクルは第8代大王となり、磯城家のクニアレ姫を后とするも物部家からも

后を迎え入れて、物部と融和の姿勢を見せました。クニクル大王とクニアレ姫の皇子が大彦とモモソ姫です。

大彦は徹底した物部嫌いで 物部に抵抗して戦を続けたが、終には物部に大和から追い出されて北へ逃れました。

記紀にナガスネ彦と書かれて賊扱いされたのが大彦であり れっきとした大和の王子様で出雲王家の血を引き

渡来人の子孫と 格式が違うのに 負けた為に蛮族扱いです。

一方物部の血を引く大日日(オオヒビ)が第10代大王となり(贈り名は開化)次第に物部との争いは納まりつつあった。

オオヒビの妹皇女モモソ姫は母(クニアレ姫)に似て信仰心深く、磯城家第9代当主の太田タネコの保護を受けて

三輪山に「富の霊畤」(祭祀場所)を設けて 太陽の女神(日霊女貴ひるめむち)を祭り人々の人気を得た。

※富の霊畤を訪ねた記録は 2015年12月25日の記事に載っています。

その祭祀には各地から大勢の豪族が訪れて 巻向には大きな街が出来、長かった内乱もようやく納まり

平和が訪れました。魏書に「その女王が立つと 和国の内乱は納まり 平和が訪れた」と書かれた 一番目の

ヒミコがモモソ姫です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ここでヒミコについて 支那人が卑字でヒミコと書いた女王は日本語で姫皇女(ひめみこ)で

何人も いらっしゃいます。支那人たちは周囲の人たちをすべて馬鹿にして 卑字で書いたり

動物の字を当てたりして 自分達だけが人間だと思っています。

和国やヒミコの卑字を未だにありがたがって使っている馬鹿な歴史学者たちがたくさん居る事は

驚くべきことです。そんなあほな奴には 日本人の誇りが無いのでしょう。

ヒミコに付いてもう少し詳しく このページの最後で述べさせていただきます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

一方吉備王国のフトニ王は 中国山地を越えて 怒涛のように出雲王国に攻め込みました。

出雲の鉄が欲しかったと言われています。

一方出雲王朝は 磯城王家を親戚と考えていたが 突然の侵入に

大慌てだったという。次第に攻め込まれたが 反撃に移り、双方に大量の戦死者を出したという。

これが出雲王家に伝えられている「第一次出雲戦争」です。

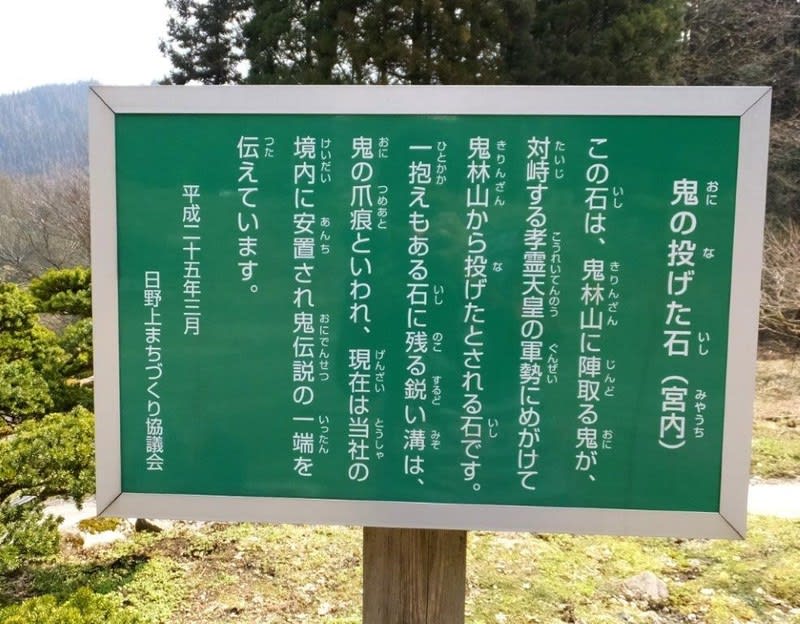

出雲兵が立てこもった山を 吉備兵たちは「鬼林山」と呼んで今も名が残っています。

※楽楽福神社の裏山が 鬼林山です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

出雲兵の必死の反撃で 戦況は次第に膠着状態になり 自然に休戦状態となりました。

大吉備津彦と若吉備津彦たちは 兵を引き上げて 今の日南町に住み、その屋敷跡は東と西の楽楽福神社となっています。

一方 大神山の北側今の孝霊山のふもとに住んだフトニ王は 土地の若い美女との生活に溺れて

後から追って来た細姫を見向きもしなかったといわれて居ます。

失意の細姫は息子のところに引き上げてさびしく余生を過ごしました。その細姫の死後 フトニ王が

住んだ今の大山町宮内では 大飢饉が起こり 人々は「細姫の祟りだ」と恐れて 土地の後家さんたちを

棒で叩くと 飢饉が治まり、平和になったといわれます。

後家さんのことを「うわなり」といったので「うわなり打ち」という行事が定着してフトニ王の住居跡に

建てられた 高杉神社の 神事として 今も伝えられています。

フトニ大王の贈り名が「孝霊」とつけられたので その屋敷裏の山は孝霊山と呼ばれるようになりました。

高杉神社訪問記は第54 2016.11.22の記事です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

と言うことで 説明が長くなりましたが、この東楽楽福神社は 吉備津彦兄弟と母親皇后の細姫の

住居跡に建てられたので、当然主祭神 は フトニ大王(孝霊)、細姫、大吉備津彦、若吉備津彦

の親子4人が 主祭神 です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

日南町宮内の東西楽楽福神社と 出雲兵が立てこもりゲリラ戦を仕掛けた「鬼林山」の位置図です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

和国大乱当時の各陣営配置図です。実際の激戦地は 奥出雲と伯耆の境界上のあちこちで戦闘が

行われましたが、膠着状態のあと 自然休戦になり、フトニ王(大和を追われたのでもう大王ではありません)

は愛人と 高杉神社に、皇子の吉備津彦兄弟と細姫は楽楽福神社に住み分かれました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

県道に大きな看板が立っているので 入口はすぐ分かります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

石段を登っていくと 鳥居があります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

鳥居を潜って更に進むと突き当たり左に神門があります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

これが神門です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

神門に杉玉が飾られていました。今ではこの玉は造り酒屋の印ですが、もともとは 酒造の神様に

ささげて酒の豊穣を祈願したりするものです。

吉備津彦たちは 出雲王家後を引いていますが、徐福の血 つまり秦族の血も引いているので

酒造の神様とされたのでしょう。

ちなみに京都嵯峨野というより、太秦の松尾大社は 徐福とその后の宗像王家(出雲王家の宇佐分家)

の宗像三姉妹の末娘 市杵島姫の二人を祀っていますが 嵯峨野太秦を開拓した秦族たちは

酒造、養蚕を広めたようです。

それゆえ 松尾大社は お酒と養蚕の神様として有名です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

神門を潜って更に歩いて進みます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

正面に拝殿が見えてきました。その右は末社です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

拝殿には 私が鳥居を潜ったときから 雅楽が流れていて 誰か居るのかと探しても無尽なので

テープかCDから 音楽が流れているのです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

賽銭箱にお金を投入れた途端 獅子舞が踊りだしたのにはびっくりしました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

横に回ってみると拝殿の奥が 本殿です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

本殿は一見出雲式のように見えます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

千木は 出雲式の縦削ぎです。屋根つきの階(きざはし)で建物の妻側に出入りするのは出雲式です。

屋根の棟に「楽楽福神社の楽楽福」の金物が取り付けられています。

ちなみに徐福の血を引く吉備津彦たちの子孫は 「福」の字が好きです。この伯耆の国にも あちこちに

福万来、福長、福岡原、福万 などの地名がたくさんあります。

徐福の血を引くが自慢だったのでしょう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

境内の一角に石が展示してありました。近寄ってみると説明看板があります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

読んでいくうちに笑ってしまいました。出雲兵のことを鬼と呼び その鬼が投げつけた石だそうです。

和国で最初に誕生した王国の守備兵を「鬼」と呼ぶなら 渡来人で出雲王国内で大暴れした野蛮な

海童達の子孫は 何様なのでしょう。

出雲兵を鬼と呼ぶお前らこそ 品の無い 知性と教養の欠如した野蛮人なのだよ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

その2 徐福の子孫達の侵入ルートを歩く。そしてひみこについてもう少し詳しく。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

楽楽福神社に引き続き 私は船通山へ向いました。

この付近の方に道を聞くと「ダメダメ、雪が深くて あんなところへはまだまだ行けないよ」

と猛反対されたのですが、一応行ってみます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

楽楽福神社から国道183号線を南へ行くと 島根県奥出雲町横田へ行く道があります。

フトニ王の吉備王国軍は この道を奥出雲へ怒涛のように侵入したといわれます。

私はその県道15号線に入ります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ここで県道を分岐して林道へ向います。

このまま進むと奥出雲、横田、三成、木次などタタラ製鉄の中心部です。そこから更にもう少し行くと

出雲南部に出て 西出雲王家神門臣家、東出雲王家向家の心臓部です。

出雲軍が必死に反撃に出たのも分かります。このあたりで死闘が繰り広げられて双方に沢山の死者が

出たと伝えられます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ここが林道入口です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

林道にはまだまだ雪が多く 進むのに難儀します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

このあたりまでは スコップで除雪しながらなんとか進みましたが

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

進むに連れて 雪は深く 倒木、倒竹が道を塞ぎお手上げになり 引き返しました。

素戔嗚(すさのおー徐福のこと)は天の国からこの山に下りてきたと出雲風土記に書かれました。

徐福が石見海岸の五十猛海岸に着いて、出雲王国内で大暴れした事は 出雲の民や王族は皆知っています。

とんでもない事が風土記に書かれたのは 徐福の部下の穂日の子孫の韓日佐達が、第二次出雲戦争で

出雲がイクメ軍に降伏した後 イクメ王に 出雲を降伏させたのは自分達が物部軍をひそかに導いたからで、

出雲国造にふさわしいのは自分達穂日の子孫だと強引に頼み込み、既に決まっていた 進駐軍司令官の 物部十千根から

出雲国造を変更させたからといわれています。

穂日の子孫達は 徐福のことを少しでも神に近づけたかったのでしょう。

風土記を見た出雲の人たちは

「ほなら、何かい、徐福達は船に乗って 五十猛海岸にではなく、この山に着いたのかい」

と笑い出して この山を船が着いた山ー船通山と名づけたそうです。

時の最高権力者 右大臣の藤原不比等に表立って反抗する事はできませんからねえ。

ちなみに徐福の忠実な部下の 穂日の子孫が 今の出雲大社の宮司さんです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

船通山から引き返して楽楽福神社まで戻ると 人者入口からは 昨日私が郡の急斜面で滑落しそうになり

もう少しで死ぬところだった 大山の郡の稜線が 昨日はホワイトアウト立ったのに今日ははっきり見えていました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ここでヒミコに付いてもう少し詳しく 述べさせていただきます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

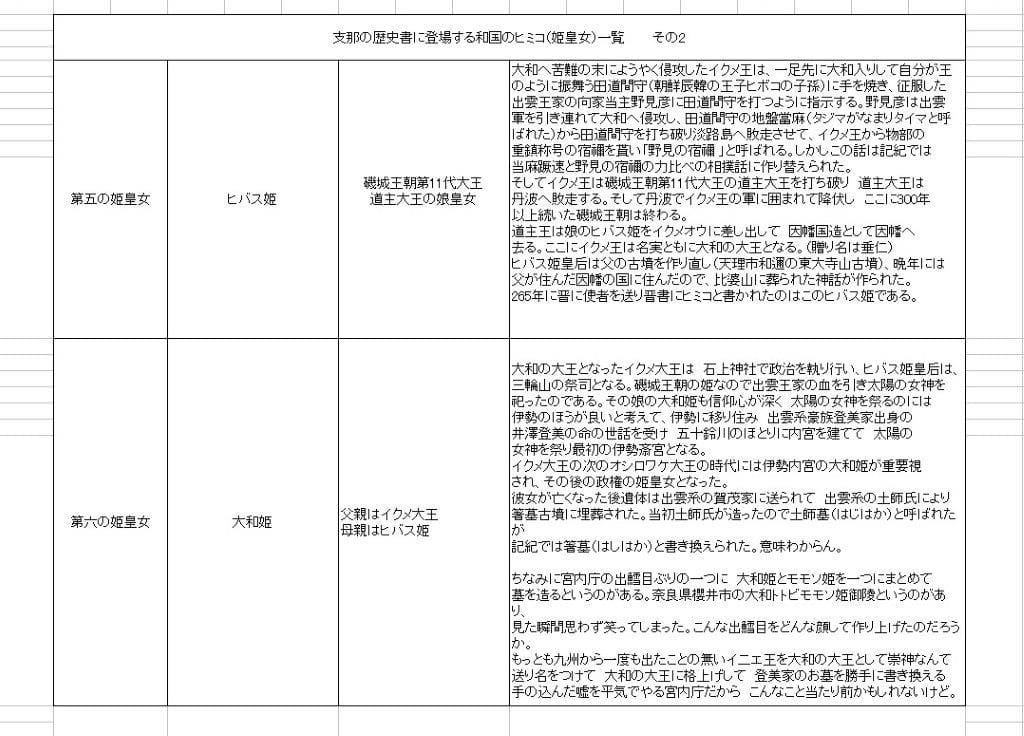

ヒミコつまり姫皇女を一覧表にまとめました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

※ちなみに2番目のヒミコは宇佐豊玉姫でこのお方はイ二エ王が日向西都原で亡くなられた後当時和国で尤も強大な王国

である物部宇佐連合王国の名実共に女王(皇后)で、魏の和国駐在武官テイシュンから直接和国印をもらい

肩に直接錦帯を架けてもらいました。そのお姿は非常に威厳があったと書かれています。

魏の役人が直接会った唯一のお方(ヒメミコ)です。その他のヒメミコ方の話はすべて伝聞と書簡の話です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

3番目のヒミコは大日霊女貴(おおひるめむち)と呼ばれたサホ姫(第10代大王彦坐の皇女)で

このお方は最初大和入りしたイクメ王と組み 三輪山で日霊女貴(太陽の女神ひるめむち)を崇拝し人気を得ますが、

遅れて大和入りした豊国軍に追われ 兄皇子のサホ彦と共に敗走されます。近江から尾張へ さらに

日下部の連と名を変えて甲斐の国に隠れ住んだといわれます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

4番目が豊玉姫の娘豊姫(魏書では台与トヨと書かれ、記紀では豊来入姫とか豊鍬入り比売と書かれた)で、

イクメ王の侵入で大和が 戦乱状態に陥ったときに 当時伊都国に駐在していた魏の駐在武官 張政により

豊玉姫の後継者に指名されて 大和入りし 一時的に戦乱が納まりました。

豊来入姫は大和笠縫村檜原神社で月読みの神を奉じて 若日霊女貴とよばれました。しかし豊国軍の強大化と豊来入姫の

人気に 自分が追い出されるのを恐れたイクメ王が出雲系の加茂田田彦に 助けを求め、田田彦は三輪山や

豊国軍に奪われた領地を回復すべく 出雲から援軍を得て 豊国軍を追い出すのに成功します。

豊国勢は大和を追われ、尾張方面へ闘争します。愛知県に数ある豊のつく地名はその名残です。

豊来入姫は 丹波、伊根と逃れて最終的に伊勢の出雲系の椿大神社(サルタ彦を祀る)

で保護されて 余生を送ったがイクメ大王が放った刺客に倒されて亡くなり遺体は大和へ運ばれて

ホケノ山古墳に葬られました。姫は最初宇佐から来られたので 「宇佐女の命」と呼ばれましたが

織ってを避けるため 「ウズメの命」と呼ばれるようになりました。現在 椿岸神社では

「ウズメノ命」として祀られて居ます。

※椿大神社(つばきおおかみやしろ)、椿岸神社訪問記は2015年10月7日です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

5番目のヒミコはヒバス姫です。イクメ大王に終に倒された約300年続いた磯城王朝最後の大王、道主大王の

娘皇女がヒバス姫です。

イクメ王に丹波まで追い詰められて降伏した道主大王は彦タツヒコと名前を幼名に戻して 因幡国造として

因幡に住みます。

ヒバス姫は一時因幡にも住んだので 中国山地の比婆山にほうむられたとか 神話が多く作られましたが

彼女の御陵は奈良市山稜町にあります。

また 彼女は西暦265年に晋へ使者を送り献朝し ヒミコとして記録が残されています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

6番目のヒミコがヒバス姫とイクメ大王との娘皇女 大和姫です。彼女は丹波の竹野郡で生まれ、宇良神社で

月読みの神とともに 太陽の女神の日霊女貴も奉じました。

そしてさらに志摩の国へ行き、そこで出雲系の井澤登美の命の保護を受け五十鈴川のほとりに内宮を建て

最初の伊勢斎宮として太陽の女神を祀ります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

王朝、姫皇女の一覧表については 斎木雲集州著「古事記の編集室」、「出雲と大和の曙」、「出雲と蘇我王国」

勝友彦著「親魏和王の都」いずれも大元出版 などをもとに私が作成しました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

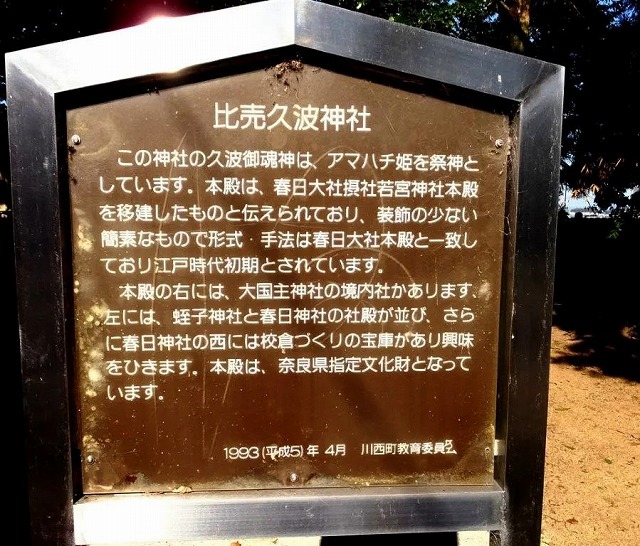

56 「ヤマトタケル」の墓を見学

2017年1月7日

作り話である記紀に書かれた架空の皇子「ヤマトタケル」の墓を宮内庁が

でっち上げているのを地図で発見しました。おとぎ話のウサギと亀のお墓を

作るようなもんですね。まあ九州から一歩も出ていない物部王家のイニエ王

(のちの贈り名を崇神)を大和の大王に仕立てて、その墓まで作り上げることを

するくらいですからヤマトタケルの墓なんてへっちゃらですよね。

その隣に磯城王朝第六代大王の国押人(くにおしひと のちの贈り名を孝安)

の墓がありました。かれは後漢へ直接朝献に行きました。また去年訪れた

鳥取県の高杉神社で 地元の愛人と余生を暮らしたフト二大王(孝霊)の父親

です。

56ヤマトタケルのお墓

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

以前から 地図を見て気になっていた場所があった。ヤマトタケルのお墓である。

私の住む 河内平野の東側に並ぶ 金剛葛城の峰々のすぐ東側の奈良県御所市にある。

天気の良い日に 出かけてみた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ヤマトタケルは何時ごろの人だと宮内庁や記紀製作者は言うのだろう。

※この一覧表については 斎木雲集州著「古事記の編集室」、「出雲と大和の曙」、「出雲と蘇我王国」

勝友彦著「親魏和王の都」いずれも大元出版 などをもとに私が作成しました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

約300年続いた磯城王朝を 九州物部王家のイクメ王が幾多の苦難の末に倒して大和入りします。

晴れて大和の大王となり、石上神社(いそのかみ)で物部王朝を開いたのですが 非常に短命に終わります。

イクメ大王の孫のワカタラシ大王は若くして戦死して 物部王朝は終わります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

記紀の政策方針の第一は 自分たちが渡来人の子孫だという事を隠す事です。

そのため自分たちの祖先は 天上世界から降りてきた神の子孫だと言ったのです。

秦国人徐福が祖先だとは決して悟られてはなりません。

第二の方針は 血で血を洗う征服戦争なぞ無かった事にして 万世一系を主張して

政権交代など無かったといったのです。出雲王朝は 倒したのではなくて

国を譲ってくれたというわけです。

そういわないと渡来人の子孫の征服王朝の言う事など 誰も聞きませんよねえ。

そういう編集方針を 持統女帝は藤原不比等に指示したようです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

それで 磯城王朝などなかったことにしたいのです。

系図を見てもらうと分かりますが、徐福の孫の初代大和大王「天の村雲」は名前が消されて

神武(磐余彦)と言う名前に替えられて しかも存在を出雲王朝の初めまで 引っ張ったものですから

140年くらい長生きした大王(このころはまだ天皇とは言いません)がたくさんいることになっています。

そうしないとつじつまがあいませんからねえ。でも記紀は歴史書ではなく 歴史小説ですからねえ。

そこまでつじつまを合わせなくてもよさそうに思いますが。

政権交代を隠すため 磯城王朝の10代、11代を消して代わりに日向都萬国のイ二エ王を

10代大和の大王にします。九州を一度も離れた事の無いこのお方の お墓まで宮内庁はでっち上げます。

嘘もここまで 真剣につくと あきれますねえ。

※イ二エ王(崇神)稜は「2015年4月1日その2天理市」の記事に載せています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

大和で物部王朝を打ち立てたといえども その政権基盤はまだ弱く、大和では依然として出雲王家の分家の

登美家、加茂家が大きな力を持っていたといわれます。

イクメ大王の皇子のオシロワケ大王やワカタラシ大王も自ら征服戦争にでかけたといわれます。

大王が自分で征服戦争に出かけるのは さすがに格好悪いと 記紀編集者は思ったのでしょう。

そこでヤマトタケルを思いついたのでしょう。

自ら大王が戦争に出かけたり、自ら大王が支那へ朝献にでかけるのは 格好悪いので

代わりに架空の人物にやらせるのは 記紀の随所に見られます。

ヤマトタケルの行動も オシロワケ大王やワカタラシ大王(景行、成務)の行動だったのです。

ヤマトタケルが若くして戦死したのも ワカタラシが若くして戦死したのと似ています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

集落の中の狭い路地を歩いて行きます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

こんな標識が無ければ分かりません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

突然新しい立派な石段が現れます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この右上の森がお墓のようです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

門にはちゃんと宮内庁の看板もあります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

説明看板です。嘘をつくなら徹底しないと。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ご丁寧に石碑まであります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この森が古墳です。この地は出雲系豪族富家の古墳だらけですから、よさそうなのを宮内庁が

「これがいい」と決めたのでしょう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この葛城地方は出雲系の豪族が開拓したのです。

紀元前220年ごろ、石見の国五十猛海岸に上陸した徐福は事前に部下の穂日を出雲に遣わして

上陸の許可を取っていました。穂日の子孫が今の出雲大社の宮司です。

大勢の技術者や海童(青年男女)をひきつれた徐福は出雲王国の王となるべく野望を持っていたと思われます。

言葉巧みに 出雲の主王(役職名は大名持ち、個人名は八千矛で記紀では大国主と書き換えられました)

と副王(役職名は少彦、個人名は八重波津身で記紀では事代主と書き換えられました)を誘い出して

それぞれ 猪の目洞窟と志都の岩屋洞窟に幽閉殺害したのです。

※これらの洞窟の参拝記は2013年3月18日の記事に載せています。

主王副王を同時に殺害された王国は、大打撃を被りますが、八重波津身の皇子鳥鳴海がすぐに

第九代大名持に就任して 王国を立て直したといわれます。王になりそこなった徐福は 一旦秦国へ

引き上げて更なる資金と技術者と 海童を始皇帝に要求して二度目の来日は 佐賀浮杯に

再上陸します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

東出雲王家富家の副王の后の「沼川姫」は皇子タテミナカタをつれて実家の糸魚川へ帰ります。建御名方はその後

諏訪地方に大勢の出雲人や越の人を連れて移住し 諏訪湖の開拓に成功します。

いくつかある諏訪大社の主祭神は すべてタテミナカタと 御母堂の沼川姫です。

別の后の活玉依り姫は皇子奇日方(くしひかた)をつれて実家の三島郡にかえり、奇日方は大勢の出雲人と

三島の人を連れて葛城地方に移住し この地を開拓して 登美家を名乗ります。

一方西出雲王家神門臣家の皇子味鋤高彦は葛城南部に移住し開拓に成功して 高鴨家を名乗ります。

つまり 葛城地方は 出雲族により開拓されたのです。その出雲王家の豪族たちの墓を勝手に占領して

立ち入り禁止として、小説の中の主人公のような「ヤマトタケル」の墓である、なんて

でっち上げているのです。程度が低いなあ宮内庁は。

つまり御伽噺の浦島太郎のお墓だといっているようなものです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

国押人(くにおしひと)大王稜(孝安稜)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

初代大和王朝の系図を 各種資料をまとめてみました。

初代の「天の村雲」は徐福の長男五十猛が自分の腹違いの妹の穂屋姫と結ばれてうまれたのです。

当時としても 自分の妹と子供を作るのはタブーでした。このあたりが 記紀製作を指示した

持統女帝の気に障り 神武の名前に書き換えられたのでしょう。

しかしその後大和王朝は3代続けて出雲王家から后を迎えます。当時の皇子は母親の宮殿で育てられたので

3代目の玉手看から「自分は出雲王家の分家の磯城家だ」と磯城王朝を名乗ります。

今回訪ねる国押人大王は6代目の実在の大王です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

地図を見て探しますが どうもこの小山のようです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この看板があったから 確信が持てました。

さらに歩いて行きますが この道は昔は古墳の周りの堀だったようです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

しばらく歩くと、入口にはちゃんと駐車場もありました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ちゃんと孝安と書いていますが、さきほど架空の皇子のお墓を見てきたばかりなので

あまり全面的には信用できません。富家当主の墓を横取りしたのかもしれません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

立派な道がついているので 登ってみます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

道は続いています。かなり大きな山です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

神社がありましたが、鍵がかかり本殿はおろか拝殿にも境内にも入れません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

扁額の字が消えて詠めませんが近くに別の神社もあります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

少しはなれたところにも 石の鳥居の名も無い神社がありました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

あちこち探し回ってやっとそれらしいところに出ました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

フェンスがあり、近寄れません。ここまでです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

フェンスからは 金剛葛城の峰々が正面に見えていました。

この稜は昔は小山全体が大王稜だったのかもしれません。今は神社が3つも作られていました。

南側の斜面は大きく削られて お寺が出来ていました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

国押人は西暦107年に後漢の安帝に朝献に行っています。奴隷160人を献上したそうです。

支那の歴史書には 「師升」とかかれているそうです。これは「くにおしひと」の「しひ」だけ

表記して「師飛」と書かれたのを別の役人が 写し間違えて「師升」と書いたと考えられてます。

当時の支那では 支那人以外は みな短縮表記、卑字表記、動物名表記が普通でした。

和国、大和国、姫皇女などを卑字で表記されたのを 2千年も経っているのに いまだに

卑字をありがたがって使い続けている歴史学者がいますねえ。馬鹿としかいいようがないですねえ。

江戸幕府に 朝鮮通商使が来て「和国」を卑字で書いていたので 幕府が激怒して

書き直させたという逸話もあります。

愚かな歴史学者たちも もっと日本人の誇りを持たないと。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

前回の訪問記の高杉神社と孝霊山は この国押人の息子のフトニ大王が 大和を物部に追われ

出雲と伯耆に攻め込んだ「第一次出雲戦争」の跡を見て周りました。

出雲王家としては 親戚と考えていた磯城王朝に突然大軍で 攻め込まれて訳が分からなかったのでしょう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

次は「島の山古墳と比売久波神社」です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「古代出雲王朝ゆかりの地を尋ねて」トップページはこちらです。

http://yochanh.sakura.ne.jp/kodaiizumo/index.html

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

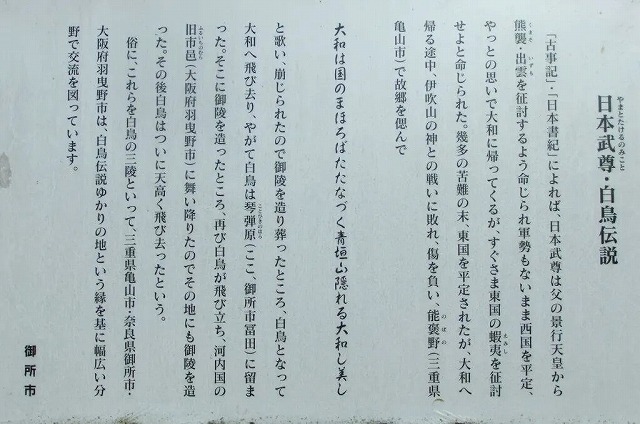

55 「島の山古墳」と「比売久波神社(姫桑神社)」を尋ねました。

2017年1月7日

息長帯比売とともに 三韓征伐を大勝利に導いた葛城長江襲津彦大王の御后

「桑津比賣」(昔の日向髪長比賣)が埋葬されている「島の山古墳」とその真ん前の

桑津比賣を祀る{比賣久波神社}(姫桑神社)を尋ねました。

島の山古墳と姫桑(比売久波)神社 長江襲津彦大王の后、髪長姫の稜と神社

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

まず古墳の場所と神社の場所です。奈良県磯城郡川西町にあります。

この磯城郡というのは もちろんあの出雲王家の大和分家磯城家、磯城王朝の磯城です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ここに葬られているお方は 葛城襲津彦(かつらぎそつひこ)大王のお后の「髪長姫」です。

※この一覧表については 斎木雲集州著「古事記の編集室」、「出雲と大和の曙」、「出雲と蘇我王国」

勝友彦著「親魏和王の都」いずれも大元出版 などをもとに私が作成しました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

襲津彦大王の舞台の変遷もまとめてみました。

曽祖父の「松江意宇の森」から始めています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

初代大和大王「天の村雲」の母親違いの弟の「高倉下(たかくらじ)」は 母親の出雲王家の姫君

「大屋姫」とともに 紀の国へ移住して開拓し、紀の国造となります。

高倉下の子孫の「山下影比売」と 九州物部王朝の重鎮「物部彦布都押」との間の皇子が武内彦です。

若くして才能溢れる武内彦は イ二エ王に高く評価されて活躍しますが、早世したイ二エ王の後を継いだ

宇佐豊玉姫(偽書に書かれた2番目のヒミコ)に疎まれます。豊玉姫の息子豊彦(記紀では豊鍬入彦とか

ウガヤフキアエズと書かれます。)より偉くなるのを恐れて 魏への使者に行かせても「官位」を

要求することはしませんでした。

魏に数回施設を送ったヒミコは 自分の息子の豊彦や 朝鮮王子ヒボコの子孫の田道間守には

「中朗将」の官位を要求したのに 施設団長で行った武内彦には 無官位のまま帰国させます。

ショックを受けた武内彦は イクメ王に反旗を翻して 磯城王朝側に就き イクメ王と戦いますが

破れて 出雲王家に保護を求めて 出雲で守られて 松江の意宇の森で余生を送り亡くなりました。

遺体は 弟のウマシウチが奥出雲の神原遺跡の古墳を作りました。

※神原遺跡の見学記は2015年11月13日に載せています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

その武内彦のひ孫が 日向西都原の 日向襲津彦王です。

ここで 三韓征伐に付いて。

朝鮮辰韓の王子「ヒボコ」は西暦80年頃来日します。その子孫がオキナガタラシ比売(息長姫)です。

彼女は大和物部王朝(イクメ大王に始まる)の三代目ワカタラシ大王(成務帝)に嫁ぎ 皇后となります。

後の世の贈り名は神功皇后です。

その頃辰韓が滅び、新羅が興ります。辰韓王の家臣が王朝を興したといわれています。

当時の朝鮮では 人民も領土も すべて王のものという考えでした。そのため 辰韓王の血を引く

息長姫は 新羅に対して 財産要求をしましたが 全然 取り合ってもらえなかったといわれます。

息長姫は 朝鮮出兵を夫君のワカタラシ大王に持ちかけますが 大王は断り それが元で疎遠になったといわれます。

その断りは無理もないと思います。大和の大王になったとはいえ 大和では 依然としてい出雲王家の分家の

登美家が断然力をもっていて、しかも各地にはまだ物部家に従わない豪族がいて 大君自ら戦に出向く次第です。

朝鮮出兵などしてる余裕は無いと思われます。現にワカタラシ大君は豊前の国で若い身で戦死します。

次に息長姫は 豊前中津彦に朝鮮出兵を持ちかけますが 中津彦も断り その後中津彦も戦死します。

何故か 記紀はこの中津彦を大和の大王に仕立てます(贈り名は仲哀帝)。中津彦はオキナガ彦の夫でも大王でもなく

単なる相談を持ちかけた部下で 和国にも息長姫にも何も貢献していないのに。

次に息長姫は 日向の西都原の王、日向襲津彦に相談します。襲津彦王は快諾して 自らのネットワークで全国から

水軍を集めたといわれます。自身の出身地の紀伊水軍はもちろん、尾張の水軍、丹後の海部(あまべ)水軍、

北陸の大彦の子孫 など各地の水軍を集めました。すべて 出雲王家の血が共通している事が役立ったのでしょう。

出雲王朝の血が いかに各地の豪族の連帯意識を強くしていたかの証明でもあると思います。

夥しい和国水軍の軍船を見た新羅は 戦わずして降伏し、人質と年貢を和国に送る事を誓約したそうです。

その足で和国大艦隊は百済、高句麗にも足を伸ばして降伏させて 三韓征伐に大成功して凱旋帰国します。

それ以後和国には沢山の資金が流れ込み、河内に巨大古墳を築く資金となります。

任那が出来たのは その年貢の集積地としてです。

記紀の製作者は 任那の出来る100年以上前の イクメ王の父イ二エ王を崇神帝として 大和の大王にでっち上げて

しかも任那が昔から存在したように見せかける為に 「ミマ来入り彦イ二エ大王」なんて名前にしています。

ミマナから大和へやって来たイ二エ王といっているのです。小ズルイですねえ。

それに乗っかって イ二エ王のお墓まで作った宮内庁はもっとズルイですけどねえ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

帰国した襲津彦は 実質的に大王として 摂津の国住吉郡桑津に宮殿を構えます。

今の 大阪市東住吉区桑津あたりです。

その後 襲津彦大君は 葛城に移住して 葛城の長江に宮殿を構えます。

この長江というのは 時代が経つと 「長柄」と表記され、その後「名柄」とかかれるようになったそうです。

出雲式銅鐸(銅鐸、銅剣はほとんどが出雲で生産されたそうです。)が発掘された事で有名な

御所市名柄には 非常に古い「長柄(ながえ)神社」が現存しています。

長江に宮殿を構えた襲津彦大君は「葛城長江襲津彦」と呼ばれました。また髪長姫は

摂津の桑津から来られたので 「桑津比売」と呼ばれたそうです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

島の山古墳です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

古墳の説明看板です。誰のお墓とは触れていません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

古墳の全体写真をパノラマで撮ってみました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

姫桑神社は古墳のまん前にあります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

これが神社の正面です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

神社の説明看板です。是を読んだらびっくり仰天、なんと「天八比売」がご祭神だそうです。

「あまはちひめ」?なんのこっちゃいな。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

摂津の国住吉郡桑津の今の地図です。明治の初めまで住吉郡桑津村だったそうです。

ここから 来られた比売なので「桑津比売」なのです。もともとは日向髪長比売とよばれていたそうですが。

「あまはちひめ」 なんてどこからでてきたのでしようね。知りたいものです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

拝殿です。お正月らしい 立派なお飾りがありました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

拝殿の中にはこの神社に伝わる御祭りらしき様子の絵がかけてありますが ガラス越しなので 良く見えません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

本殿です。春日大社の何とかを移築したと説明看板に書いてありました。

しかし屋根つきの階で、妻入りの建物は 形式は出雲式です。それと千木の縦そぎも出雲の神様を祀

る社です。手前の摂社は恵比寿を祭っていると書いてあるので もしかすると事代主を祭ってあるのかもしれません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

こちらの摂社はどちらかが 大国主を祭っているそうです。

つまり真ん中に 主祭神 の髪長姫を祀り 左右に 夫君の遠い祖先の 古代出雲第八代の主王

八千矛(記紀では大国主と書き換えられた)と副王八重波津身(記紀では事代主と書き換えられ

時代が下がると恵比寿様と言われた)を祀っているのです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

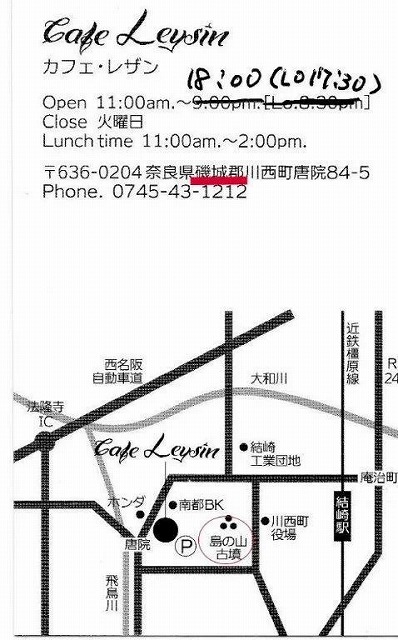

古墳見学と神社参拝が済むと、ちょうどお昼になったので 古墳の隣のレストランに入りました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ランチを頼みました。是にデザートのケーキとコーヒーが付いて 1200円で、とてもおいしかったです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

レストランの名刺です。住所は あの磯城王朝の磯城です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「古代出雲王朝ゆかりの地を訪ねて」トップページはこちらです。

http://yochanh.sakura.ne.jp/kodaiizumo/index.html

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

54 出雲市斐川町「富神社」と鳥取県大山町「高杉神社」を尋ねました。

2016年11月22日

東出雲王家の富家が杵築大社(今の出雲大社)を創建するために斐川町に作った

別邸が富村となり、ご先祖の御霊を祀る「富神社」を創建しました。

また第一次物部東征軍により 大和の地を追われた磯城王朝フト二大王が 吉備に

逃げ込んで 出雲軍と激しい戦争の後、今の大山町あたりで 地元の愛人たちと

余生を送った屋敷跡に「高杉神社」が建てられました。

その「富神社」と「高杉神社」を尋ねました。

それぞれ主王(役職名は大名持ち)と副王(役職名は少彦)を交互に出し合って 維持されて来ました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この記事の直前の「物部神社」の項で 述べたように 九州物部軍の第二次東征の別同部隊の日本海東征

作戦で 猛攻を受けた西出雲王家「神門臣家」、東出雲王家「富家」とも降伏しました。

その後 出雲王国は物部軍侵入の手引きをした 穂日(徐福と共に渡来した徐福部下の)の子孫たちと、

物部進駐軍物部十千根などが管理する地域になります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

富家は向家(むかい)と名前を変え 「熊野大社」に移り住みます。それまでの東王家の宮殿は物部十千根に

明け渡されて、後の神魂(かもす)神社となります。

その後716年に杵築大社(今の出雲大社)創建の話が出ると 旧王家の富家と神門臣家が財力を出したり

資金を集めて 大国主(徐福や穂日たちに殺されて 記紀で大国主と書換えられた第八代大名持ちの八千矛王)

を祀る 和国最大の杵築大社が完成するのです。

※当時のわらべ歌で 雲太、和二、京三(出雲の野しろが一番大きくて 大和の大仏殿が二番目、京都の

大極殿が三番目)と童に謡われたそうです。

そこで 富家は簸川郡簸川村にも別邸を構えます。それが 富村(とびむら)です。富家からは後に

有力大名家が沢山出て尼子家や毛利家から領地を貰い富村はひろがりました。

富家は熊野大社から 先祖神の一部を富村へ移して 「富神社」を創建しました。

ご祭神は稲田姫(初代大名持ち、菅の八井耳のお后)、八重波津身(第八代少彦で 八千矛と同時に

徐福や穂日らに志都の岩屋に幽閉殺害されて 記紀では事代主と書換えられた)、

鳥鳴海(事代主の長男で第九代大名持ち)、国押富(第十代大名持ち)などである。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

※ちなみに稲田姫は初代大名持ち「菅の八井耳」のお后であるが 記紀では素戔嗚(徐福)の

ヤマタノオロチ退治の話に利用されて 徐福と 松江市の須賀神社で新婚生活を送ったと書かれたが

稲田姫と徐福とは時代も数百年かけ離れていて、出鱈目ぶりもいいところで滑稽です。

やはり 記紀は歴史を題材にした小説です。神武やヤマトタケルなど架空の人物も沢山登場します。

また徐福の第一回渡来時は 出雲王家の高照姫と結婚し、二回目の渡来時は宇佐王家の市杵島姫と

結婚しています。数百年前の人、稲田姫ではございません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

国道9号線の「富村」交差点を南へ入ります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

すぐに鳥居が見えます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

広い境内には 今は拝殿と本殿が残されて居ます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

神社の由緒ですが、千数百年もたつと 記紀の話も随分入ってきたようです。

八束水臣津野王は第六代大名持ちで 「出雲王国の領土を飛躍的に広げた国引き王」として有名です。

しかしこの方は 富家(向家)の方ではなくて、西王家の神門臣家の方です。後から誰かが付け加えたのでしょう。

天の冬衣は 第五代大名持ちで富家の方です。

アシナヅチ、テナヅチとは 記紀の作り話のヤマタノオロチ退治の話の中で 稲田姫の両親として登場したはずですが、

松江市の須賀神社(物部進駐軍の物部十千根屋敷跡)にも 祀られて居ます。物部軍に協力した穂日の子孫たち

(韓日差や果安など 今の出雲大社宮司の祖先)が 時の最高権力者 不比等らに ゴマをすった

結果でしょう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

広い境内に ポツンと拝殿がこじんまりと立っています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

拝殿はこじんまりとしていますが、注連縄はさすがに大きくて立派です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

本殿は 大社造とは かなり違うような。創建後に何回も建替えされているようです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

境内にはいくつかの摂社がありますが、その一つに「歳神様」がありました。

事代主が殺害された後、皇子の奇日方たちは 大和葛城へ大勢の出雲族をつれて移住しましたが

事代主を祀る鴨津波神社とともに この歳神様を祭る 御歳神社(みとし)も創建しました。

(現在の奈良県御所市にあります)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

富神社の紋章です。「二重亀甲違い丁字」と言う紋です。出雲王家の関係した神社はこの二重亀甲紋

(ふたえきっこうもん)が多いようです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この紋は「二重亀甲剣花菱」紋で 味鋤高彦を祀る出雲市の阿須岐神社の紋です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

富神社境内の藁蛇神様です。古代出雲族に信仰された幸の神三神と共に 龍蛇神信仰で沢山の藁蛇、藁龍

が各地で奉納されました。松江市の阿太加夜神社にも 大きな藁龍神様が今も奉納されて居ます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

参考写真 松江市阿太加夜神社(大国主「古代出雲第八代主王 八千矛王」の皇后の多岐津姫を祀る神社)

の藁龍神様の写真

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

御神木に巻きついた藁龍神様

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

大きく口を開けた藁龍神様

境内には 二匹の竜神様がいらっしゃるので 女夫神なのでしょうか

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

高杉神社 鳥取県大山町

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

高杉神社は大和の大王、つまり和国の王のフトニ大王(贈り名は孝霊)を祀っている神社です。

何故 和国の大王が ここに祀られているのかは、少し説明が長くなります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

前々項の物部神社の項で述べたように、九州物部軍の第一次東征は 最初紀ノ川河口で高倉下の子孫に破れ

転進した熊野でもゲリラ戦で 身動きが取れなくなっていた。そこで大和へ密使を送り登美家に救援を求めた。

収拾の付かない内紛状態の大和を物部軍との強力で納めようと考えた、登美家の加茂建津之身の導きで

無事に険しい伯母峰峠を越えて大和の磐余の地に落ち着いた物部軍は 次第に強大になって行き、

当時の磯城王朝と戦争が激化していきました。

次第に強力になる物部軍を恐れて、フトニ大王は皇子の大吉備津彦、若吉備津彦と細姫(くわしひめ)

を連れて西へ逃れて吉備に住み 吉備王国を造りました。

一方大和に残った別の皇子クニクルは第8代大王となり、磯城家のクニアレ姫を后とするも物部家からも

后を迎え入れて、物部と融和の姿勢を見せました。クニクル大王とクニアレ姫の皇子が大彦とモモソ姫です。

大彦は徹底した物部嫌いで 物部に抵抗して戦を続けたが、終には物部に大和から追い出されて北へ逃れた。

記紀にナガスネ彦と書かれて賊扱いされたのが大彦であり れっきとした大和の王子様で出雲王家の血を引き

渡来人の子孫と 格式が違うのに 負けた為族扱いです。

一方物部の血を引く大日日(オオヒビ)が第10代大王となり(贈り名は開化)次第に物部との争いは納まりつつあった。

オオヒビの妹皇女モモソ姫は母(クニアレ姫)に似て信仰心深く、磯城家第9代当主の太田タネコの保護を受けて

三輪山に「富の霊畤」(祭祀場所)を設けて 太陽の女神(日霊女貴ひるめむち)を祭り人々の人気を得た。

※富の霊畤を訪ねた記録は 2015年12月25日の記事に載っています。

その祭祀には各地から大勢の豪族が訪れて 巻向には大きな街が出来、長かった内乱もようやく納まり

平和が訪れました。魏書に「その女王が立つと 和国の内乱は納まり 平和が訪れた」と書かれた 一番目の

ヒミコがモモソ姫です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ここでヒミコについて 支那人が卑字でヒミコと書いた女王は日本語で姫皇女(ひめみこ)で

何人も いらっしゃいます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

※ちなみに2番目のヒミコは宇佐豊玉姫でこのお方はイ二エ王が日向西都原で亡くなられた後当時和国で尤も強大な王国

である物部宇佐連合王国の名実共に女王(皇后)で、魏の和国駐在武官テイシュンから直接和国印をもらい

肩に直接錦帯を架けてもらいました。

魏の役人が直接会った唯一のお方(ヒメミコ)です。その他のヒメミコ方の話はすべて伝聞と書簡のはなしです。

3番目のヒミコは大日霊女貴(おおひるめむち)と呼ばれたサホ姫(第10代大王彦坐の皇女)で

このお方は最初大和入りしたイクメ王と組み 三輪山で日霊女貴(太陽の女神ひるめむち)を崇拝し人気を得ますが、

遅れて大和入りした豊国軍に追われ 兄皇子のサホ彦と共に敗走されます。近江から尾張へ さらに

日下部の連と名を変えて甲斐の国に隠れ住んだといわれます。

4番目が豊玉姫の娘豊姫(魏書では台与トヨと書かれ、記紀では豊来入姫とか豊鍬入り比売と書かれた)で、

イクメ王の侵入で大和が 戦乱状態に陥ったときに 当時伊都国に駐在していた魏の駐在武官 張政により

豊玉姫の後継者に指名されて 大和入りし 一時的に戦乱が納まりました。

豊来入姫は大和笠縫村檜原神社で月読みの神を奉じて 若日霊女貴とよばれました。しかし豊国軍の強大化と豊来入姫の

人気に 自分が追い出されるのを恐れたイクメ王が出雲系の加茂田田彦に 助けを求め、田田彦は三輪山や

豊国軍に奪われた領地を回復すべく 出雲から援軍を得て 豊国軍を追い出すのに成功します。

豊国勢は大和を追われ、尾張方面へ闘争します。愛知県に数ある豊のつく地名はその名残です。

豊来入姫は 丹波、伊根と逃れて最終的に伊勢の出雲系の椿大神社(サルタ彦を祀る)

で保護されて 余生を送ったがイクメ大王が放った刺客に倒されて亡くなり遺体は大和へ運ばれて

ホケノ山古墳に葬られました。姫は最初宇佐から来られたので 「宇佐女の命」と呼ばれましたが

織ってを避けるため 「ウズメの命」と呼ばれるようになりました。現在 椿岸神社では

「ウズメノ命」として祀られて居ます。

※椿大神社(つばきおおかみやしろ)、椿岸神社訪問記は2015年10月7日です。

5番目のヒミコはヒバス姫です。イクメ大王に終に倒された約300年続いた磯城王朝最後の大王、道主大王の

娘皇女がヒバス姫です。

イクメ王に丹波まで追い詰められて降伏した道主大王は彦タツヒコと名前を幼名に戻して 因幡国造として

因幡に住みます。

ヒバス姫は一時因幡にも住んだので 中国山地の比婆山にほうむられたとか 神話が多く作られましたが

彼女の御陵は奈良市山稜町にあります。

また 彼女は西暦265年に晋へ使者を送り献朝し ヒミコとして記録が残されています。

6番目のヒミコがヒバス姫とイクメ大王との娘皇女 大和姫です。彼女は丹波の竹野郡で生まれ、宇良神社で

月読みの神とともに 太陽の女神の日霊女貴も奉じました。

そしてさらに志摩の国へ行き、そこで出雲系の井澤登美の命の保護を受け五十鈴川のほとりに内宮を建て

最初の伊勢斎宮として太陽の女神を祀ります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

一方吉備王国のフトニ王は 中国山地を越えて 怒涛のように出雲王国に攻め込みました。

出雲の鉄が欲しかったらしい。出雲王朝は 磯城王家を親戚と考えていたが 突然の侵入に

大慌てだったという。次第に攻め込まれたが 反撃に移り、双方に大量の戦死者を出したという。

是が出雲王家に伝えられている「第一次出雲戦争」です。

出雲兵が立てこもった山を 吉備兵たちは「鬼林山」と呼んで今も名が残っています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

大和の内乱、そしてこの第一次出雲戦争を 支那の歴史書「梁書」では 「和国大乱」と記して居ます。

(後漢霊帝の時代 178〜183)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

出雲兵の必死の反撃で 戦況は次第に膠着状態になり 自然に休戦状態となったらしい。

大吉備津彦と若吉備津彦たちは 兵を引き上げて 今の日南町に住み、その屋敷跡は東と西の楽楽福神社となっています。

一方 大神山の北側今の孝霊山のふもとに住んだフトニ王は 土地の若い美女との生活に溺れて

後から追って来た細姫を見向きもしなかったといわれて居ます。

失意の細姫は息子のところに引き上げてさびしく余生を過ごしたらしい。その細姫の死後 フトニ王が

住んだ今の大山町宮内では 大飢饉が起こり 人々は「細姫の祟りだ」と恐れて 土地の後家さんたちを

棒で叩くと 飢饉が治まり、平和になったといわれます。

後家さんのことを「うわなり」といったので「うわなり打ち」という行事が定着してフトニ王の住居跡に

建てられた 高杉神社の 神事として 今も伝えられて居ます。

フトニ大王の贈り名が「孝霊」とつけられたので その屋敷裏の山は孝霊山と呼ばれるようになりました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

高杉神社を探すのは困難でした。和国の王の九電後に建てられた神社なので 大きな社を想像していました。

しかし近くの人に聞いても ほとんどの人がご存知ありませんでした。

ようやく探し当てて 宮内集落のはずれに鳥居を見たときはほっとしました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

鳥居から境内を見たところです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

拝殿も注連縄も 和国大和の大王の社にしては 質素です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

拝殿と本殿を横から見たところです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

本殿は 出雲式とは 程遠い建物ですね。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

これがうわなり打ちに使われる 叩き棒のようです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

神社にはパンフレットが置いてあり、一部頂きました。

「うわなり」の字は 男の両側に女が二人いるので 「後妻」の感じがでています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「うわなり打ち」神事の起源もかなり正確に伝えられているようです。

「細姫の愛人たちに対する恨み」と言うのが「二人の愛人たちの正妻に対する恨み」というふうに

逆になってはいますが。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

都から来られた「やんごとなきお方」とはフトニ大王と名前まで書いてあるのにはびっくりしました。

この付近を歩いて フトニ大王の御陵を探したけど 分かりませんでした。

当然大王の御陵なので 宮内庁の管理の大きなお墓があると思い込んでいましたが 外れました。

大和に一度も来た事の無い 九州の 物部宇佐王国連合軍のイ二エ王を 大和の大王にして

ご丁寧にこの墓を 宮内庁管理にしてでっち上げたり(奈良県櫻井市崇神稜)、ヒミコで有名な

モモソ姫と大和姫のお二方をまとめて 「ヤマトトトビモモソ姫」として お墓を宮内庁管理ででっち上げたり

(奈良県櫻井市)やる事が出鱈目な宮内庁も ちゃんとしたお墓を フトニ大王に作って差し上げようよ。

たまには まともな事をやらなあかんぜよ、宮内庁さん。

小説に基づいてお墓を造るのではなくて ちゃんと歴史を勉強しましょうね。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「古代出雲王朝ゆかりの地を尋ねて」トップページはこちらから戻れます。

http://yochanh.sakura.ne.jp/kodaiizumo/index.html

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

53 島根県大田市の「五十猛神社」と「大家姫神社」を尋ねました。

2016年11月20日

島根県石見の五十猛海岸に上陸した徐福(素戔嗚)の長男、五十猛を祀る

五十猛神社と その御后を祀る太田市大屋の大屋姫神社を尋ねました。

五十猛神社と大屋姫命神社

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

徐福は 周到に前もって出雲に 忠実な部下の穂日と息子の夷鳥たちを派遣して王家に

銅剣などの献上品を納めて 王家(八千矛大名持ち)から上陸の許可を取り付けていた。

徐福は和名を「火明(ほあかり)」と名乗り、出雲王家から 高照姫を向え入れて妻として王家の親族となった。

高照姫は 姪と共に徐福の屋敷の南側に 大きな屋敷を建てて出雲兵に守られて暮らした。

そして徐福の長男が生まれると 徐福と共に暮らすようになり 大きな屋敷には姪の姫が一人で住んだ。

その姪は「大屋姫」と呼ばれ 屋敷のある場所は「大屋」と言う地名がついた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

徐福の父親は 徐猛という名前だったので 徐福は長男に「猛」の字をつけて「五十猛」と命名した。

それで 徐福たちが上陸した海岸は 五十猛海岸と呼ばれるようになった。

成人した五十猛は 大屋姫と結婚して 大勢の秦国人たちと共に 丹波北部へ移住して香語山と名乗る。

そしてさらに大和葛城北部へ移動した。

そして大屋姫との間に生まれた皇子が高倉下(たかくらじ)で高倉下の子孫からは 武内宿禰が出た。

さらにその子孫からは オキナガタラシ姫(朝鮮の辰韓王子ヒボコの子孫でワカタラシ大王の后と

なったので神功皇后とも呼ばれる)とともに 三韓征伐で大活躍して実質的に 和国大王となった

「日向ソツ彦王」が出ている。さらにまたその子孫からは オオサザキ大王や平群王朝の大王が出ている。

徐福や穂日たちに幽閉殺害された 八千矛主王の皇子 味鋤高彦は秦国人との共生を嫌い

大勢の出雲族を連れて大和葛城南部に移住して 高鴨家を名乗り 高鴨神社、御歳神社を立てる。

また同じく徐福や穂日たちに殺された 八重波津身副王の皇子 奇日方(くしひかた)たちは

大和葛城中部に移住して 登美家を名乗り 鴨津波神社や一言主神社を建てた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

一方香語山と名前を変えた五十猛は 九州から 腹違いの妹(徐福と宗像三姉妹の末娘市杵島姫との間の皇女)

を呼び寄せて 次男の「天の村雲」を産ませた。

沢山の海童や 秦国人たちと共に 五十猛や 天の村雲たちは益々強大になった。

そこで 出雲族たちは 天の村雲を大和の王として認めて 奇日方の妹「踏鞴五十鈴姫(たたらいすずひめ)」

を天の村雲の后として ここに初代大和王朝が誕生しました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

高倉下と母親の大屋姫は 最初葛木中部にすんでいたが(大屋の地名が残っています。奈良県葛城市大屋)、

紀ノ川の河口に移住して 地盤を築いて 紀の国造になりました。

和歌山には 高倉下が両親のために建てた 沢山の「五十猛」と「大屋姫」を祀る神社があります。

後ほど写真を添付します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この県道は 大屋姫の住んだ「大屋」と五十猛の名前が付いた 「五十猛」を結んだ不思議な縁結びの道です。

もっと観光にアピールしたら良いのになあ、もったいない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

大屋姫命神社はなかなか分かりませんでした。付近の人に聞こうにも 誰も外に居ません。

やっと畑で 人を見つけたので 大声で「すみませせーん、お尋ねします」と叫んでも振り向きも

してくれません。3回ほど叫んだ後 やっと 是は案山子だと気がつきました。しゃれた案山子やなあ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

結局誰も歩いていないので 民家のチャイムを押して聞き出してやっと分かりました。

県道から少し東へ入った場所に鳥居がありました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

鳥居の先は石段が続きます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

長い石段の両側には 何やら花が咲いています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

白いツツジの花と

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ピンクのツツジの花でした。あれ、ツツジは今頃咲くのだっけ?

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

長い石段を登ると 上にも鳥居がありました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

拝殿がひっそりと建っていました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

その先に出雲式のこじんまりとした本殿が建っていました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

石段の上から見下ろした風景です。田圃が広がっています。

ここに大きなお屋敷があって 大屋姫は暮らしておられたのです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

さあ次は五十猛神社へ向います。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

県道を南へ走り、JRの高架の手前に神社はありました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

五十猛消防団の横の道が参道です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

暫く歩くと神社が見えてきました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

やがて五十猛神社の境内に着きました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

大きな石碑がありました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

石の鳥居です。その先に拝殿が見えています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

大きくて立派な注連縄です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

残念ながら 本殿は出雲式とは程遠いものでした。半分秦国人ではあるけど五十猛は出雲王家の血を引いているので

出雲式の建物かと思っていたのですが 違いました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

徐福が上陸した五十猛海岸です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ここは観光名所になって居ます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

参考写真

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

和歌山県和歌山市の 大屋姫神社です。大和から紀の国へ母親の大屋姫をつれて移住した高倉下は

各地に大屋姫と父親の五十猛(香語山)を祀る神社を立てました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

紀の国一ノ宮 伊太祁曽神社(いたきそじんじゃ)です。一宮というだけあって 大きくて立派です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ここの主祭神 は 高倉下の両親の 五十猛と大屋姫です。

※都麻津姫は良く分かりません。記紀には五十猛は素戔嗚(すさのお つまり徐福のこと)の子供で

その妹が都麻津姫だと書かれているので、ひょっとすると 都麻津姫とは五十猛の腹違いの妹で

徐福(九州に再上陸した徐福は 和名を饒速日にぎはやひ と名乗ります)と宗像三姉妹の末姫の

市杵島姫との間に生まれた 穂穂出見の妹 穂屋姫かもしれません。

またこの神社の近くの名草郡に 都麻津姫神社があるので ひょっとして 高倉下の子孫で

五瀬軍を撃退した名草の戸部(その地域の女首長)の姫君のことかもしれません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

次は 出雲市の富神社(出雲大社を建てた東出雲王家の富(とび)家の神社)と

鳥取県大山町の高杉神社(第七代大和大王のフトニ大王(贈り名は孝霊)を祀る神社)です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「古代出雲王朝ゆかりの地を尋ねて」トップページはこちらから戻れます。

http://yochanh.sakura.ne.jp/kodaiizumo/index.html

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

52 佐毘売山(俗称三瓶山)麓の迩幣姫(にべひめ)神社と物部神社

2016年11月20日

佐毘売山(今の名前で三瓶山)の大噴火で出来た布引池のほとりに 宗像三姉妹を祀る

迩幣比賣神社が建てられました。

九州物部軍の第二次東征は 瀬戸内海を進み吉備王国を責めましたが。別動隊が

日本海を進み 激戦の末に出雲王国を滅ぼしました。その進軍基地跡に建てられた

のが物部神社です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

佐毘売山(佐姫山)は古代出雲王朝では 重要な山でした。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

古代出雲王朝の国教は 幸の神三神であった。つまりクナト大神、佐毘売のミコト、それに皇子神の

サルタ彦です。ちなみに サルタとは古代インドのドラビダ語で鼻の大きいとか鼻の長いという

意味で つまり今のヒンドゥーの「象神 つまり ガネーシャ」のことです。

クナト大神は 大神山(おおがみやま)に祀られました。そして大神山は いつの間にか「大山(だいせん)」なんて

俗っぽい名前に変えられて、「大神山神社(おおがみやまじんじゃ)」だけにその名前が残っています。

佐毘売のミコトはもちろん佐毘売山に祀られました。明治時代の陸軍の陸地測量図にも「佐毘売山」

と書かれていたそうで、何時誰が 「三瓶山さんべさん」なんて陳腐な名前に替えたのでしょう。

2500年も続いた 出雲族に親しみのある佐毘売山を復活して欲しいものです。

そして皇子神のサルタ彦は 鼻が高い山すなわち 出雲北山の鼻高山(はなたかせん)に祀られて居ます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

物部神社へ向かう途中、たまたま「布引池」の前を通りかかりました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

池の中に鳥居があるのでびっくり。車を止めて良く見ると、

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

神社の名前は「迩幣姫神社(にべひめじんじゃ)」というのだそうです。

説明を読むと 西暦684年(日本書紀が世に出る少し前)に佐毘売山の噴火で西側が崩れて

布引池ができたそうです。そのとき 3この瓶が飛び出て 一つは これから向う物部神社へ落ちて

二つの瓶が この池の東側に沈んだそうです。

それからこの池が付近の農作業に欠かせない水を供給するようになったので、二瓶の女神をまつり

二瓶姫(迩幣姫にべひめ)と言う名前の女神にしたらしいのですが、この三つの瓶が飛び出たという

御伽噺を誰が作ったのか わかりませんが 明治以降に程度の低い奴らが この話に飛びついて

佐毘売山を三瓶山に変えたようです。

その程度の低い奴らは 恐らく幸の神三神など 知る由もなく まして佐毘売のミコトがなにものなのか

全く知らなかったのでしょう。

また知っていて あえて変えたとしたら、どういう輩かは大体想像がつきます。

物部の子孫の系統か、もしくは 徐福の忠実な部下で穂日の子孫である韓日差など 物部政権成立に

影で協力し 出雲王朝滅亡の手引きをした 穂日の子孫たちでしょう。その手柄で穂日の子孫果安は

物部イクメ大王(垂仁)から出雲国造にしてもらったのですから 出雲王朝の名残をこの地方から

消してしまいたいはずです。

※ ちなみに穂日の子孫が今の出雲大社宮司です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

そして二つのビンのお姫様なんてわけ分からん姫と同時に 祭られているのを読んでびっくり仰天。

なんと出雲王家の九州分家、宗像家の宗像三姉妹なのです。

田紀理姫(たぎりひめ)とは三姉妹の長女、田心姫(たごりひめ)の事で 日本書紀でこう書かれました。

田心姫は 第七代出雲主王(役職名大名持ち)の天の冬衣に嫁がれて 八重波津身(第八代副王ー

役職名少彦、後に徐福と穂日に幽閉殺害されて 記紀では事代主と書かれた)と高照姫をお産みになりました。

高照姫こそ 徐福の第一次和国渡来後 彦火明り(ひこほあかり)と和名を名乗った徐福に出雲王家から嫁がれたのです。

宗像三姉妹の次女多岐津姫(たぎつひめ)は 第八代出雲主王八千矛(やちほこー後に徐福と穂日に幽閉殺害されて

記紀では大国主と書かれました)に嫁がれて 味鋤高彦(あじすきたかひこ)をお産みになり

さらにその妹姫皇女で大屋姫がお生れになります。

大屋姫は 徐福の長男「五十猛(いそたけ)」に嫁がれて 高倉下(たかくらじ)をお産みになります。

宗像三姉妹の末娘が市杵島姫(いちきしまひめ)で記紀には、狭依理(さより)姫と書かれました。

市杵島姫こそ 徐福が出雲から一旦秦国へ帰国して、秦の始皇帝からさらに 大量の資金と海童たち、

そして技術者たちを もらい 二度目に佐賀の浮杯に上陸してから 宗像家から迎えた姫が 市杵島姫なのです。

そして九州では饒速日(にぎはやひ)と名乗った徐福(記紀では素戔嗚すさのお と書かれました)との間に

生まれたのが 穂穂出見で、物部家の始祖なのです。そしてその妹の穂屋姫と 五十猛との間に生まれた天の村雲こそが

大和に進出して、既に大和に地盤を築いていた 出雲王家の大和分家の登美家、高鴨家の協力で

大和の初代大王となられたのです。

※ 記紀では天の村雲の名前は 完全に消し去られて居ます。そして神武と言う架空の名前の人物になっていますが

二代目の沼川耳から玉手看、スキトモ、カエシネ、クニオシヒト、フトニ、クニクル、オオヒビまでは

そのまま実名で掛かれていますが その後はオホド大王までグチャグチャです。このブログのはじめのほうを読んで頂くと

そのグチャグチャの史跡を訪ねた記録があります。

そして今回の出雲訪探では 第七代フトニ大王(孝霊)の神社も尋ねます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

五十猛が 腹違いの妹の穂屋姫との間に生まれた 天の村雲が初代大和大王になったことは

記紀の作成を指示した 持統女帝の気に入らなかったのでしょう。当時でも腹違いとはいえ

兄妹で 子供を作るのはタブーだったのかもしれませんねえ。持統の気に触ったのでしょう。

つまりこの三ビンの話と 二ビンの話は記紀が出来た後で 記紀に寄り添うように 出雲の気配を消して

藤原不比等ら 政権の中枢に ゴマすりをするため創られた事が想像できます。

尤も記紀の内容に合わない各地の風土記は 書換えさせられたり 焼却処分させられたので

記紀によりそうしかなかったのは分かりますが。

つまり この話を作ったのは 出雲王国内で 国造でありながら、完全に浮いていた 穂日の子孫たちなのでしょう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

布引池の周りを見渡しても 神社の建物は見当たりませんでした。松江に帰宅

どうやら、池の南東隅の島にあるようです。機会があればまた訪ねてみたいと思います。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この池の周りの集落には 土蔵に「龍」の鏝会がありました。これは 古代出雲王国内で 幸の神三神とともに

信仰された 龍蛇神信仰の名残です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

池の近くのダムは 「佐毘売湖」と名前がついていました。山も佐毘売山に 戻して欲しいものです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

続いて 物部神社を尋ねます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

九州物部王家はイクメ王を中心とする勢力が 日向の西都原を出発し、瀬戸内海を東進し、吉備で

吉備王国と激戦を繰り広げていました。

一方九州物部家別動隊は 曙立王(この方は出雲王家親戚の大和登美家の方です)と 宇佐王家の

菟ノ上王たちの軍勢が 穂日の子孫の導きで 出雲郡の手薄なところを通り 西出雲王家「神門臣家」に

攻め込み、激戦の末当時の第十七代出雲主王山崎タラシ大名持ちを降伏させました。

一方物部軍の田道間守(たじまもり)は 朝鮮辰韓の王子ヒボコの子孫ですが ヒボコが西暦150年頃に

出雲王国に上陸しようとして 大名持ちから「出雲の法律を守るか」と聞かれ 拒否した為上陸を断られて

但馬の丸山川上流へ行き 苦労して湿地帯を開拓した事を 恨んでいたのです。

田道間守は東出雲王家の向家の霊畤(祭祀場所)の田和山神殿を急襲し、激戦の末に破壊して 大和へ向います。

当時の出雲王朝少彦は 富太田彦で後の野見の宿禰 です。

大和入りしたイクメ大王の言う事を聞かず 自分が大和王の様に振舞う 田道間守に手を焼いた

イクメ大王に請われて 富家太田彦は 野見太田彦と名前を変えて (そのまま富性を名乗ると登美家に反感を抱いていた

大和の豪族たちに気を使ったといわれて居ます)出雲兵を率いて大和入りしました。

そして 田道間守の兵を蹴散らした 野見太田彦は イクメ大王に感謝され 物部の重鎮の称号「宿禰」と

領地を大和に貰い野見の宿禰 として 有名です。

しかし記紀では 野見の宿禰 と但馬のケハヤ(當麻のケハヤ)の相撲話に

置き換えられました。戦争が 大相撲の起源に変えられた ばかばかしい記紀の作り話です。

自分たち大和朝廷が 渡来人の征服王朝の子孫だという事を隠すため そんな戦争などあってはならないのです。

田和山神殿跡は 松江市の遺跡公園として 公開されています。

沢山の壊れた武器と 痛んだ遺骨が発掘されました。激戦を物語る物です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

物部神社は その九州物部軍の東征の日本海東進舞台の 石見本陣のあとに建てられました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

物部神社はとても大きな神社です。大きな鳥居を潜ります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

正面に立派な拝殿が見えてきます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

注連縄は出雲式の太くて短い注連縄と違います。

出雲式の注連縄は 龍蛇神信仰の 蛇神を現すといわれて居ます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

拝殿の奥に 本殿が見えます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

本殿は奇妙な作りです。出雲式の妻入りですが 大社造の九本柱ではなくて 12本柱のように見えます。

また大社造のように 階(きざはし)で妻入りするのではないようです。

春日造りのようにも見え 大社造りを真似たような 奇妙な建物のようです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

石見一ノ宮(石見の国で一番古くて権威あるお宮)というだけあって 立派な神社です。

創建1500年とありますが 物部東征は西暦246年頃に始り その本陣跡が神社になったといわれるので

1500年は 妥当な数字かもわかりませんね。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この社の主祭神 は 鶴に乗ってこの地に降りてきたと書かれています。

ということは 主祭神 は地元のお方ではなくて 遠くからやって来たお方だといっているのです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

神社の由来書を呼んでさらに驚きました。なんと 物部ウマシマジだというのです。

ウマシマジは 記紀が創り上げた架空の人物です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

物部第二次東征の約120年ほど前に 九州物部軍の第一次東征がありました。

彦渚武王(ひこなぎさたけ)の3人の皇子達が 瀬戸内海を東進しました。紀ノ川の河口から大和入り

しようとして 河口付近で 紀の国国造家高倉下の子孫の名草姫たちの強烈な反撃で 長男物部の五瀬は戦死します。

五瀬は戦死したその場所に葬られ、和歌山竈山神社が創建されて 今も子孫たちが守り続けていらっしゃいます。

その竈山神社を後ほど紹介します。

一旦紀伊水道へ引いた残りの物部軍は 南下して熊野から上陸しますが、ここでも磯城家のゲリラ戦で前進出来ず

熊野川河口に 留まり続けます。その跡が熊野本宮大社です。

困り果てた物部軍は さらに九州久米地方から兵力を増強しました。そして 大和へ密使を送り 登美家の「加茂建津之身」に

道案内を頼みます。加茂建津之身が 物部軍を先導して 熊野川沿いに進み 無事に磐余(いわれ)の地に落ち着きます。

もちろん磐余は登美家の領地で、今も櫻井市磐余付近には「トビ」と言う地名がたくさんあります。

感謝した物部軍は加茂建津之身を「ヤタガラス」として 末代まで感謝したという事です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

熊野に上陸した物部軍は 五瀬の弟の 物部稲飯(いないい)と三毛入(みけいり)ですが

どちらが大将なのか良く分かりません。困った記紀製作者は 物部ウマシマジという架空の人物を創り上げました。

そのウマシマジが この物部神社の主祭神 だというのです。

稲飯と三毛入たちは 磐余に落ち着いて 「磐余彦」と呼ばれました。

記紀では この物部東征の 第一次と 第二次を一つにして 架空の大王「神武」を創り上げて

「神武東征」話をつくり 神武を 磐余彦としました。(記紀ではカムヤマトイワレビコ)

しかも その神武時代を出雲王朝初期まで引き上げたものですから 各大王の時代も存在期間も

凄い事になっていて 百歳以上の大王も居ますし 九州から一歩も出ずに亡くなったイクメ大王の父上の

イ二エ王を大和の大王にしてみたり(贈り名は崇神) 嘘が嘘を呼んで大変です。

熊野上陸地点の 稲飯と三毛入を祀る「浜王子神社」もあとで載せます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

広居境内には 面白い末社がたくさんあります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

石見で生まれて 出雲王家の血を引くといわれる柿の本人麻呂は 記紀政策に大きな貢献をしたと

出雲王家に伝えられて居ます。しかし 記紀完成後に 不比等らに幽閉されて非業の死を遂げました。

その人麻呂を祀る人麻呂神社です。人麻呂神社本社は島根県益田市にあります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

布引池から飛んで来たという瓶を祀る一瓶社もありました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

しかし説明を読むと 二瓶姫神社の説明とは違います。ウマシマジが大瓶をこの地に奉納したと書いてあり

その瓶は現存して 祭祀に使用されていると書いてます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

淡島神社は全国にあり、和歌山県加太の淡島神社が「人形の呪いを解く」神社として 有名ですが

ここでは 鳥取県米子市の「粟島神社」の事だと思います。

徐福の命令で 穂日や息子の夷鳥、そして沢山の海童たちにより、幽閉殺害された八重波津身

(出雲王朝第八代少彦)は米子市の中海に浮かぶ粟島の志都の岩屋で殺害されましたが そこには

粟島神社が立てられています。

記紀が書かれた時代には 約800年前の大国主、事代主殺害がまだ人々の記憶に新しく

万葉集に読まれた 志都の岩屋の歌が 岩屋に建てられて居ます。

「大名持ち 少彦の 居ましけむ 志都の岩屋は 幾世 経ぬらむ」

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

こんなポスターが貼ってありました。この神社の式祭だそうです。いずれ機会があれば見てみようと思います。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

物部ウマシマジの像だそうです。神社のパンフに載っています。

凄いですねえ。架空の人物が一人歩きしています。

もっとも 神武やヤマトタケルなどの記紀が創り上げた人物像も 日本中に建っています。

明治政府の中の無教養な天皇至上主義者たち 狂信者によりたてられたものか、

戦争に走り出した馬鹿な旧日本軍が 天皇制度を利用して 戦争を鼓舞するためにつくったものか。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

参考写真

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

熊野灘に面して 世界文化遺産熊野古道中辺路沿いにある 浜王子神社です。熊野古道を歩いていて

偶然見つけました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

浜王子神社の主祭神 は 物部稲飯と三毛入です。このお二方がここに上陸して 登美家の加茂建津之身の

先導で大和桜井の磐余に入られました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

八千矛王幽閉殺害の「猪目洞窟」は2013年3月14日、八重波津身副王の幽閉殺害場所の粟島神社は

2013年3月15日の 記事に載せています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

次は 徐福の長男 五十猛とそのお后の大屋姫を祀る 「五十猛神社」と「大屋姫神社」です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「古代出雲王朝ゆかりの地を尋ねて」トップページはこちらから戻れます。

http://yochanh.sakura.ne.jp/kodaiizumo/index.html

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

51 徐福らに殺害された古代出雲王朝第八代副王 八重波津身(役職名事代主)の

后の沼川姫は 事代主亡き後 皇子の建御名方を連れて越の国の実家へ戻られ

ました。その越の国の沼川神社を尋ねました。

2016年8月8日

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

紀元前3世紀末、つまり紀元前220年頃に古代出雲王国の五十猛海岸へ沢山の海童たちと共に

上陸した 秦国人徐福は 前もって出雲王国に潜入させていた部下の穂日(今の出雲大社宮司の祖先)

に命じて 出雲王国の主王(役職名は大名持ち、本名八千矛)と副王(役職名を少彦、本名八重波津身)

を相次いで 幽閉殺害します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

※八千矛(記紀では大国主と書換えられた)と八重波津身(記紀では事代主と書換えられた)

が幽閉されて殺害された、猪目洞窟と志津の窟を尋ねた記録は このブログの15番の記事

2013年3月18日の記事に載せています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

徐福、その部下穂日、穂日の息子夷鳥(ひなどり)や海童たちに幽閉殺害された

八重波津身副王(記紀では事代主と書換えられました)の后の一人活玉依り姫は皇子の奇日方(くしひかた)

を連れて実家の三島(今の大阪府三島郡島本町)に帰ります。

そして奇日方は大勢の出雲族とともに葛城(今の奈良県御所市)に移住し登美家を名乗ります。

そして 同じく徐福や穂日らに幽閉殺害された 八千矛王(記紀では大国主と書換えられました)の皇子

味鋤高彦(あじすきたかひこ)も大勢の出雲族を引き連れて葛城南部に移住し 高鴨家を名乗ります。

一方出雲族に遅れて大和入りした徐福の孫の天の村雲たち秦国からの渡来グループはヤマトで強大な勢力となります。

そこで 出雲王族の二人、味鋤高彦と奇日方は ともに天の村雲が初代大和大王になるのを助けて支持します。

初代大和大王(おおきみと呼ばれていました。天皇と呼ばれたのは天武から後のことです。)の皇后となったのが

奇日方の妹「踏鞴五十鈴姫(たたらいすずひめ)」です。そして生まれたのが皇子の「沼川耳(ぬなかわみみ)」

で二代目大和大王となります。

※ 記紀は天の村雲の名前を消して「神武」という名を作りますが 二代目の沼川耳、三代目の玉手看などは

そのまま記紀に掛かれています。しかしイクメ大王(垂仁)前後からはむちゃくちゃになります。

このブログの記事でも詳しく取り上げて訪ねています。

一方もう一人の后の沼川姫は皇子の建御名方(タテミナカタ)を連れて実家の越の国、今の糸魚川に帰ります。

建御名方は その後大勢の越の人や出雲族を連れて諏訪盆地へ移住し諏訪地方の開拓に成功します。

そして後建御名方(タテミナカタ)は諏訪地方で絶大な尊敬を集めます。そして沼川姫も。

諏訪大社の主祭神 はもちろん建御名方(タテミナカタ)と 母親の沼川姫です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

※ 記紀の製作者の持統女帝や不比等たち徐福の末裔たちは 諏訪の人たちから絶大な尊敬を集めた

タテミナカタの命が気に入らなかったらしく、記紀では 「出雲へ国譲りの交渉に出かけたタテイカヅチ

なる荒武者と 出雲の王子 建御名方(タテミナカタ)が力比べをして タテミナカタは負けて諏訪湖へ逃げ延びて

「ここから一生出ないからゆるしてくれ」と命乞いをしたと書きました。

ほんま支那人の末裔たち(大和王朝とそれを千年に渡り支え続けた藤原一族)は 諏訪の人たちにも

出雲の人たちにも失礼千万な スケールの小さな奴らなのです。

自分たちが渡来人の征服王朝で出雲王朝を倒して出来た支配階級だという事を徹底して隠すため

自分たちの祖先は天上世界から神様が地上に使わした神の子の子孫だなんて でっち上げて

人民から尊敬されようとしたのですねえ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

沼川(ぬなかわ)神社は前もって調べましたが、実際に糸魚川市にいくと道が分からなくて、何人もの人に

聞きましたが 皆さん「沼川神社」をご存じなくて苦労しました。

地図の市役所の隣に「天津神社」がありますが、沼川神社はその境内にありました。

しかも 糸魚川市の教育委員会などが 沼川姫の名前を卑字で書き直しているものだから

よけい分かりませんでした。

自分たちの祖先の名前をあんな卑字で書換えては絶対にいけません。

自分たちは世界で一番偉いのだと言い張り、自分たちこそ世界の中心だと 中華思想を作り上げ

自分たち中華族の周りの人たちを蔑んで卑字で書いたり、動物の字を当てはめるのは

支那人のすることです。

教養ある日本人はそんな支那人のまねをしてはいけません。和国やヒミコの字を未だに

ありがたがって卑字で書き続けている歴史学者がいます。

馬鹿ですねえ。もう支那人たちに ゴマすりする必要は無いのに。

糸魚川市教育委員会も もっと自分たちの祖先に誇りを持ち、日本人のルーツ古代出雲族を

勉強しなくてはいけませんね。あんな卑字を堂々と使ったり 後で述べますが 建物の建て方や

付属部材の千木を間違えたり ひどいもんです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

結果的に 帰りに見つけた神社の表参道です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

市内のあちこちで 沼川神社を聞いても誰も知ってる人がいなくて、困り果てていましたが 最後に聞いた人、

近くのコンビニで買い物をしていた親切なおじさんが 「ワシがしっとる」とバイクで先導して

くださいました。連れてきて頂いたのがこの駐車場です。非常に助かりました。アリガトウございました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

駐車場からこの鳥居を潜ると 境内へ入れます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

境内に入ると正面に拝殿が見えます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

拝殿もなかなか立派です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

後でわかりましたが 駐車場と反対側の鳥居が表参道のようです。これがその鳥居です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

表参道から入ると 古めかしい石造が並んでいます。とても古い神社のようです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

表参道から入ると大きな池もありました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

拝殿の中を覗くと 正面は「天津社」と書いてありました。

沼川神社は 左の額に書いてあります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

拝殿の奥に天津社本殿と沼川神社本殿が並んでいます。

こちらは沼川神社です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ここにも卑字が使われています。もっと自分たちの祖先に対し尊敬の念を持って欲しいものです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

建物は残念ながら 大社造りとは縁遠い者でした。

こんな卑字をへいきで使うくらいだからあまり希待してなかったのですが。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

おまけに千木は 徐福らの子孫、物部式の横削ぎです。いかんなあ。糸魚川市教育委員会。

もっと神社建築を勉強しないと。「教育」の名が 泣きますよ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

拝殿のうらに もう一つあるのが天津社本殿です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

こちらは天津社の千木ですが、なんと出雲式のタテ削ぎです。

糸魚川市の教育委員会さん、完全に千木を間違えていますよ。

出雲王家の姫に物部の千木をつけて、物部の千木に出雲式の千木をつけて。

全く逆誠を平気でやり、おまけに起用殿英雄に卑字を使うなんて

程度の低い糸魚川市喜庸育委員会ですね。もっと勉強しなさい。

天津社が何故物部の社かと言うと次の主祭神 を見ると分かります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

昭和20年製作と書いてあり古いので 読みづらいのですが 主祭神 は「ニニギの命」「アメノコヤネの命」

と読めます。

徐福が出雲から一旦秦国へ帰り更なる資金と海童を始皇帝から授けられて二度目に来日したのは

浮杯の地です(今の佐賀県)。出雲に上陸したときは「火明り(ホアカリ)」と名乗り

二度目に上陸した後は饒速日(にぎはやひ)と名乗ります。

それで 徐福の子孫の物部家の人たちは徐福の名を隠すため「ニニギの命」と呼びました。

「にぎはやひ」の「にぎ」を強調して「ニニギ」として「にぎはやひ」を隠して徐福を消したのです。

そしてアメノコヤネとはもちろん不比等など藤原氏がでっち上げた自分たちの祖先の名前ですね。

つまり天津社は徐福と藤原一族を祀っているのです。

ということは天津社は 記紀が出来てから 時の最高権力者右大臣藤原の不比等に護摩すりをするために

あとから取って付けられたものだというのが分かります。

恐らく始めは沼川姫の越の実家に着いて来た出雲族の人たちが 沼川姫だけを祀っていたのでしょう。

次に諏訪大社の写真を看れば分かります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

沼川神社のパンフレットの中の 沼川姫の像です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

諏訪大社の写真 2011年8月3日に訪ねたときのものです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

諏訪湖の朝です。前夜はここの駐車場で車中泊して目が覚めると諏訪湖の真ん中にどなたか立っています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

沼川姫です。諏訪地方では絶大な尊敬を集めている 建御名方(タテミナカタ)の御母堂です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

諏訪大社の説明看板です。もちろん主祭神 は建御名方(タテミナカタ)です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

沼川姫の説明看板です。沼川姫は越の国の人だと、そして糸魚川が本社だと書いてあります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

※この説明文では 沼川姫をきちんと説明し、越の国(高志)の沼河姫と書いています。

糸魚川市のような 卑字を使っていないところが偉い。糸魚川市教育委員会は

もっと勉強して自分たちの祖先を尊敬しなさい。

ほんま糸魚川市の教育委員会は程度低いなあ。びっくりします、今時こんな無教養は。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

諏訪大社下社秋宮です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

諏訪大社下社春宮です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

諏訪大社上社です。いずれもとても大きな神社で 主祭神 は建身名方(タテミナカタ)です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

なんと諏訪大社上社の境内には 大国主が祀られていました。

びっくりしました。おいおいそれは違うだろう。タテミナカタの父上は事代主ー八重波津身ですよ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

信濃の国の大神社の諏訪大社のすべての社では 沼川姫をちゃんと

尊敬して扱っているのに本家の糸魚川市では あまりの粗末な扱いに

びっくりしました。糸魚川の程度が低すぎます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「古代出雲王朝ゆかりの地を尋ねて」トップページはこちらから戻れます。

http://yochanh.sakura.ne.jp/kodaiizumo/index.html

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

50 鳥取県大山町の妻木晩田遺跡を見学しました。

古代出雲王国内の大集落跡です。

2016年5月21日

古代出雲王国に属していたこのムラはとても広大でした。

ひろい遺跡群を見て周るのは大変だと思いましたが、遺跡の管理事務所では

無料で 電動自転車を貸していただけて 大変助かりました。

おかげさまで2時間強で見て周れましたが、残念な事に時間切れで遺構展示館へ

いけなかったのが心残りなので 次回の楽しみにします。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

遺跡の全体頭のパンフレットです。管理事務所で無料で頂きました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

広いスペースの駐車場です。無料でした。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

歩いて周ると 半日でも無理のような広いスペースを、電動自転車ですばやく見て回れました。

有料でも借りようと思いましたが なんと無料でした。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

まず洞ノ原地区へいきました。弥生時代のムラを復元しています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

復元建物に入ります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

内部は一段掘り下げてあります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

低い部分で生活して 周りの高いところで寝るのでしょうか。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

中から玄関を見たところです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

高床式の倉庫も復元してありました。大社造りの原点ですね。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この洞ノ原地区には墳丘墓もたくさんあるそうです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

出雲市西谷地区の四隅突出型墳丘墓の小型版です。ここは出雲王国内だったので当然この型のお墓ですね。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

その近くの小さなかわいらしいお墓は 子供のお墓だと書いてあります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

墳丘墓群からは日本海が見下ろせます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

その横の復元されたムラから見下ろした日本海です。海を見下ろしながら生活したのでしょうか。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

続いて妻木山地区へ向います。この地区にも復元されたムラがあります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

こちらのムラは少し大きい村です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

住居や倉庫群が並んでいます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ムラの中を2千年後の子供たちが駆け回っています。なんか変な気がします。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この地区には当時栽培されていた 粟、ヒエ、キビ、陸稲が栽培されていました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

土岐を焼いた跡も発見されたそうです。この土器は復元製作実験した土器だそうです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

住居の復元模型もあります。まず基礎土台を作ります。その中に4本柱を立てます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

かなり頑丈な骨組みですね。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

妻木山地区のお墓は 洞ノ原地区のものよりも新しいそうです。道らは円墳が多いそうです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

最後に仙谷地区へ行きました。墳丘墓群から日本海を見下ろしたところです。

この地区の墳丘墓は方墳のようです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

展望台から見た 孝霊山です。

出雲王国内の大きな村を滅ぼしたヤマトのフトニ大王がヤマトを追われ晩年地元の愛人と共に

住んだムラがあの山の麓にあります。孝霊とは 後年 フトニ大王につけられた贈り名です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

西暦165年頃、徐福の次男穂穂出見の子孫の九州物部王家はヤマト地方への東征を開始します。

当時ヤマトには既に 徐福の長男五十猛(後の名を香語山)の長男の天の村雲と出雲王家の大和分家の

磯城家による ヤマト王朝が出来ていました。

物部東征軍は紀ノ川河口に上陸しようとしますが、その地には初代ヤマト大王天の村雲の腹違いの弟

高倉下の子孫により、紀の国があり 物部軍は撃退されて総司令官の物部五瀬は戦死します。

五瀬を竈山神社に祀った後 弟の物部稲飯と三毛入たちは熊野に上陸して 登美家の加茂建津之身の導きで

大和入りし、磐余に落ち着きます。

次第に強大になる物部軍に恐れをなして ヤマト磯城王朝7代目大王フトニ大王(贈り名を孝霊)は息子

大吉備津彦、若吉備津彦と皇后の細姫を連れてヤマトを脱出して 吉備王国を打ち立てます。

そしてフトニ大王は 鉄が欲しくて自分たちの親戚の出雲王家へ侵入して 第一次出雲戦争が始まります。

支那の歴史書「梁書」に「後漢の霊帝の光和年間178年ー183年に和国大乱」とかかれた時期だそうです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

このときの激戦で 双方に大きな被害があったといわれています。同時に妻木晩田の集落も破壊されたそうです。

双方に大きな被害をだした 第一次出雲戦争は 次第に休戦状態になり、ヤマトを追い出されて

既に地方の王になったフトニ王は 孝霊山(この山の名前は 後の世にフトニ王の贈り名により

名づけられました)の東北の地に 今の大山町宮内に住み 地元に愛人と余生を過ごしました。

住居の跡は 高杉神社が立てられました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

フトニ大王の死後 このあたりを大飢饉が襲いました。人々は フトニ王が若い愛人に溺れて皇后の

細姫をないがしろにしたというので 細姫の霊を慰める為に「ウワナリ打ち」を始めました。

ウワナリと言うのは若い後妻のことだそうです。すると 飢饉が止んで平和が戻ったらしく

それ以後は高杉神社の 神事として「ウワナリ神事」が今も続けられています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

古代出雲王朝トップページはこちらです。その中に五瀬の祀られている和歌山市竈山神社もあります。

http://yochanh.sakura.ne.jp/kodaiizumo/index.html

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー