�@�@�@�@���̔N�ɖK�˂����̋L�^�ł��B

���̏Z�ޑ��{�͓�����s����Ԃ�20��������Ɓ@�a�̎R�����{�s�ł��B

�����Ł@����R�ƕ��͎��֍������ɍs�����Ƃɂ��܂����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�a�̎R�̍��@����1

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

����R�ւ́@�ԍ�s�����o�R���čs���܂��̂Ł@�܂��ԍ�s���̍������ɍs���܂��B

���̌�r��n����o�R���ā@���͎��֍s���܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�ԍ�s�������̎}������ł��B�傫�����ꂽ�Ԃ̎}�����ɗh��Č����ł����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�}����͂قږ��J�ł��B�Ԃ̒��S������ƐԂ��Ȃ��̂Ł@�J�������Ƃ���̂悤�ł��B

��ɉf���ĂƂĂ����ꂢ�ł����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���ꂪ�ԍ�s�����ł��B����ɍ����炢�Ă��܂��B�\���C���V�m�̂悤�ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���s���l�̔w��̊K�i���@���߂ēo���Ă����܂����B���Ȃ�o��Ɓ@���҂���

���l����������Ⴂ�܂����B����@���ł��悤���B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�ԍ�s�����̔w��Ƀ��}��������炢�Ă��܂����B��������J�ł����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���̌㍂��R�֍s���܂������A�W��900m�ȏ�̍���R�ɂ́@�܂����͈�{���炢�Ă��܂���ł����B

�c�O�B���̌㕲�͎��̂���@�I�̐�s�������܂����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�r��̓���

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���ł́@�a�̎R�́u�r��̓��v�̓u�����h���ŗL���ł��B

�r��n��̓����֍s���܂����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���ꂪ���̉Ԃł��B���̉ԂƎ��Ă��܂����@�Ԃт�̐悪���̓n�[�g�`�ɂ��т�Ă��܂���

���͋t�ɐ���Ă��܂��B�Ԃ��t���Ă��鎲�����͒����̂ł����@�����͒Z���̂ł��B

���Ȃ݂ɔ~�͎��������ā@�����璼�ډԂ��o�܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�������猩��Ɠ����̂������ʂ��@�s���N�F�ɐ��܂��Ă��܂����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���͎�(������ł�)

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���͎��̑��ł��B��̓����ɂ͑傫�ȍ����炢�Ă��܂����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�Q���̗����ɂ́@�Y�����ƍ����炢�Ă��܂��B�܂�ō��̎��ł��ˁB

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�Q���̂��̋��̎���������炯�ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

������ɋ߂��@���j��(�ǂ��Ȃ�ǂ�)�O�̍��͖��J�ł����@���d�̂悤�ł��B���ꂢ�ł��ˁB

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����������̒��ɓW������Ă��܂����@���̑O�̔��d�̍��ɂ́@�t����������o�Ă����̂�

�R���Ȃ̂ł��傤���B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�L������������čs���Ɓ@�}���ꂪ����܂����B�F���ƂĂ����ꂢ�ł��ˁB

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

����������čs���Ɓ@���������������������炯�ł��B�����͂��̎��ɗ���̂����ڂł���

���x���J�̎����ɓ�����@�悩�����ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�Q���ɕ������Ԃ���悤�Ɂ@���J�̉Ԃ��炢�Ă��܂��B

�܂��Ɂu���̎��v�ł��ˁB

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���̂Q�֑���

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

����2�@�a�̎R�̍��@

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����𗬂�Ă��鏬���Ȑ삪����܂����B���ʂ́@�Ԕ���Ԃł����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

��蓰�O�̍��́@�Ԃ̒��S���Ԃ��Ȃ��Ă��ā@�U��n�߂Ă��܂����B

��قǂ̉Ԕ��́@���̍������̂����ł��悤�ˁB

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���͎����{���́@�����ϐ�����F�͐�Δ镧�ō��܂ň�x���J�����ꂽ���Ƃ��Ȃ������ł��B

���̐�蓰���{���������炵���̂ł����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

������Z���O�̍����傫���ĉ₩�ł����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���O���̍���������������@�ƂĂ����ꂢ�ł����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����Z�p���O�ɂ́@������Ƃ����Ö�����@���J�ł����B

���̐̓���̐l�̉��Ƃ�����ƌ��������@���̍�����i���ꂽ�����ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���̕��ɏ\�T���@�Ƃ������������肻�̎Q���������ł����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���̏\�T���@�̖�̑O�ɂ��������ɂ������炢�Ă��Ė��J�ł����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�傩�璆��`���Ɓ@�����炢�ā@�ƂĂ����ꂢ�Ȍ����ł����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�{���i�ނɂ́@��������������܂��B����ł��B����̎���������炯�ł����B

�f���炵���i�F�ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

������������������ł��B�傫���ė��h�Ȗ�ł��ˁB

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�{������������炯�ł��B�������@���̎��ł��ˁB

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

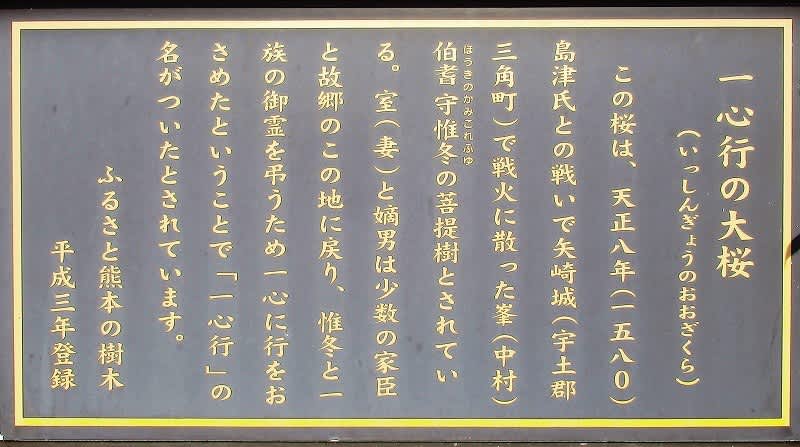

���͎��{���ł��B�傫���ė��h�ł��ˁB

���n���ȗ��A���͎��͑����̐l�B�̐M�������Ĕɉh���A���q����ɂ͎��������A�ܕS�\���V�A

������k�e�X�l�L���]�̍L��ȋ����n�Ǝ��̎l���]��L���Ă��������ł��B(���̃E�G�u�T�C�g)

�������V���\�O�N(1585)�L�b�G�g�̑����ɑ������A�̗e���ւ������������Ƒ����̎�����Ď����������ł��B

���̌�A�I�B����Ƃ̔�ƐM�k�̊�i�ɂ���āA�]�ˎ��㒆���������Ɍ����̏������������������ł��B

���̕~�n���������@�����K�͂Ȃ̂��@�{�������������ł��悭������܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����̍��̌Öł��B���X�Ƃ����@�͋����p�Ł@���ӂ�����̉Ԃ��炢�Ă��܂����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���̊e�����@�������Ƃ݂Ă��邤���Ɂ@�[���ɂȂ�܂����B

�����̍����[�z���ā@�ƂĂ����ꂢ�ł����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�[�z�𗁂тĎQ������̕��ɋA��܂��B�����̍��͂��̍��̗l�Ɂ@�R�������������ł��ˁB

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���̖�ʂ������́@���ɉԐ��Ⴊ�n���n���ƕ����U���Ă��܂����B

���J�������߂��ĎU��n�߂��̂ł��傤���B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

������߂��Ł@��R�̂������̂悤�Ȃ��n����������܂����B�N���ɕ������ɂ��@�[���ŒN�����܂���B

���߂��̒����̂�����ɕ����Ɓ@�u�g����n�����v�ƌ����ā@�����̐g����ɂȂ�@�������

�Ă�������悤�Ɂ@��[����̂������ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

����2�@�a�̎R�̍��@�����

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

2025-2�@�V���R�E�G�̍�

���N�͎��̏Z�ދ��s�{�������s�̂ƂȂ�A���s�s������̑匴��E�G���U�܂����B

���N�͓�֍s���@�ג��̑�R��̓V���R�E�G�ƒ����V���{��

�������ɍs�����Ǝv���܂��B

�[�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

2-1�@�@�`�������c�A�[�@�����X���œV���R�ƒ����V���{�@

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�[�|�|

������o�Ă܂������X���������܂��B���������R�蒬�̓V���R�֍s���������āA�A�H��

�����V���{�̍������ɍs���܂��B������20�L��������Ƃ��Ǝv���܂��B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�����X���̓�����ł��B���ۂ͋��s���瑱���Ă��܂����@�������s�ł́@�������炪�����X���ł��B

�k�֍s���ƌ����s�ɂ������X���͎c���Ă��܂����@�W�����Ȃ����߁@���̓��͐����ł��B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�[�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�s���̊������H����@��{���������Ȃ̂Ł@�Ԃ��قƂ�ǒʂ炸�@���S�ɉ��K�ɑ���܂��B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

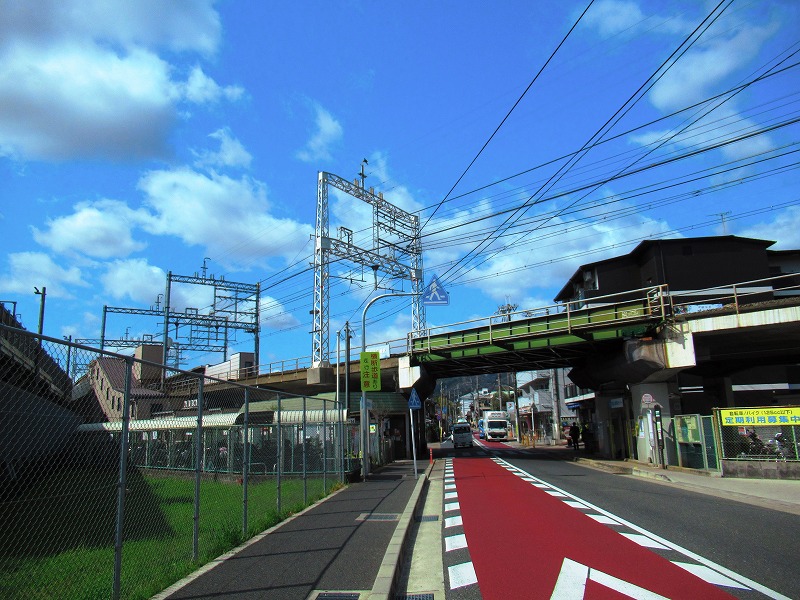

JR�����w�ƒ����V�_�����Ԋ������H������܂��B���̍����r���͑��c���쏊�̖{�Ѓr���ł��B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�[�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

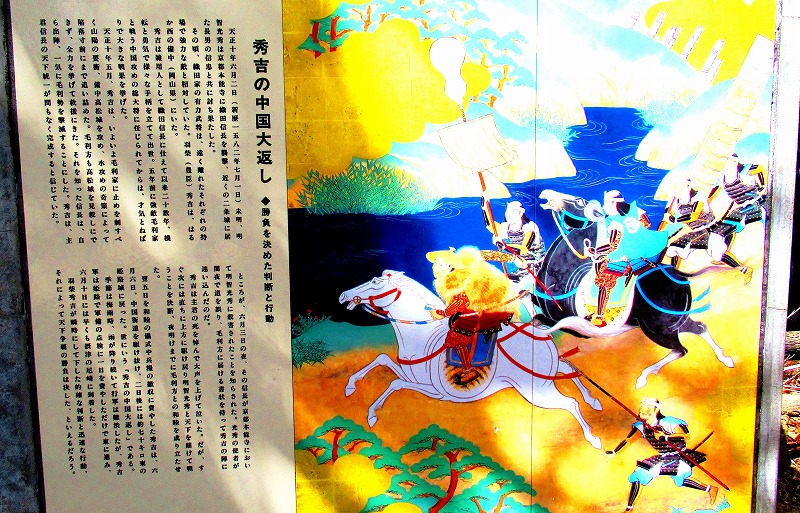

�Ö��Ƃ����C�����u�ӂꂠ�������فv�Ƃ����s�̎{�݂��X�������ɂ���܂��B

�[�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�����n��܂��B�쉈���̍��͖��J�ł��B�E��̐Ԃ��Ԃ͉��Ȃ�ł��悤���B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�[�|�|

�ŋ߂ł��������ّ�t�������w�Z�ł��B�o���Z���ɂ́@�K�[�h�}�����w�܂ł���������сA���k������

�����܂��B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�傫�Ȍ����_�ɗ��܂����B���˓��H�͋��s�c�ѓ��Ł@�E��ɍ�}���s���̐��R�V���R�w�������Ă��܂��B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�[�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

���̌����_�́@���q���p�Ƃ����ς�����n���ł��B�����ɐ����X���̐����Ŕ�����܂��B

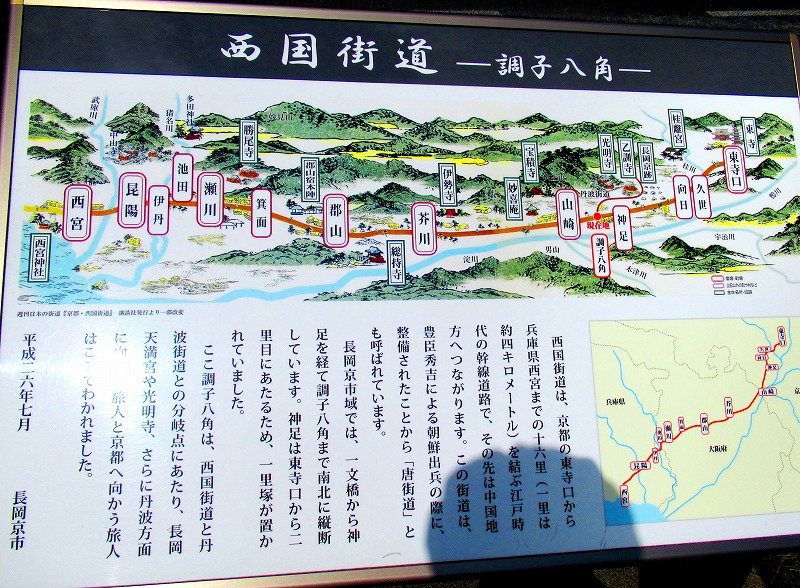

���̐����X���́@�����P�V�P�����ł����@�̂͋��s�������琼�{�܂ł�16���Ł@�ꗢ���Ƃ�

�ꗢ�˂������������Ł@�����������ɂ́@�ꗢ�˂Ƃ����n�����c���Ă��܂��B

�������s�s���̐����X�����ꕶ�����炱�̒��q���p�܂ł������ł��B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

���q���p���߂���Ƌ��s�{��R�蒬�ɓ���܂��B�E��̊Ŕ̏����́@�|���|���R����̉��R����

����������������쌹�������痬��Ă��ā@������ւ����Čj��ւƁ@���ꍞ�݂܂��B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�[�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

���˂̍���Ɍ�����@��}�d�ԑ�R��w��ʉ߂��܂��B

�[�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

���̊O����@���������Ă����̂ł����֓��点�Ă��炢�@���������܂��B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�[�|�|

�����̍��͖��J�Ł@��R�̐l�����ɗ��Ă��܂����B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

���̍����@�������猩���Ă������ł����B�����ȍ��ł��B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�[�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

JR�R��w�ɒ����܂����B�������E�i�݂܂��B�E��ɓ�������@�����n���ĎR�������܂��B

����}�́@��R��w�ł����@JR�́@�R��w�ł��B������5�����炢����Ă��܂��B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

����n��Ɓ@�V���R�o�R��������܂��B�����đ�R��R�����p�ق�����A��������̐l�������Ă��܂��B

�Ԃ����������Ă��܂����@�u���̐�ɂ͒��ԏ�͂���܂���v�Ƒ傫�������Ă���̂�

�F��������Ă����@������U�^�[�����č~��Ă����܂��B

���̓n�C�J�[����p�ق̋q�����̊Ԃ�D���悤�Ɏ��]�Ԃœo��܂��B�w�O�ł��X�̂�������ɕ�������

�����o��ƒ��֏ꂪ����Ɓ@�����Ă��������܂����B

����R��R�����p�قւ́@�w�O����}�C�N���o�X���o�Ă��܂��B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�[�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

����3-�Q�֑���

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�[�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

2-2�@�`�������c�A�[�@�����X���œV���R�ƒ����V���{

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�[�|�|

�����ɒ��ւ��܂����B�����������܂ł����܂�ɋ}�₾�����̂Ł@�`�������~��ĉ����ĕ����܂����B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

���炭����o��܂��B�����������Ă����l�͂قƂ�ǔ��p�ق֓������̂Ł@�R�֕����Ă���͎̂���l�ł��B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�[�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�b������o���Ă����Ɠ��͏I���@���[�ɋ����R���������Ă����̂Ł@���邩�ǂ������Ă�����

����Ȃ̐l���~��Ă���ꂽ�̂Ł@�����Ɓ@��������o�R���֍s���邻���ł��B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

���̎���ɂ͂����ȉԂ��炢�Ă��܂��B�ւ̉Ԃ�@���̔Z���s���N�̉Ԃ͉��ł��傤���B

���ɂ��Ă͐F���Z���ł��ˁB

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�[�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�����ɓo�R���ɏo�܂����B�R���܂ł�����1�L���������ł��B�R�O���O��ł��ˁB

�[�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�������ƌi�F���y���݂Ȃ���������Ƃɂ��܂����B���ꂢ�ɐ������ꂽ�V�����ł��B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�[�|�|

�b���o��ƊK�i�ɂȂ�܂������@���ꂢ�ɐ�������Ă��܂��B��������̐l���@�����������Ă��鎄��

���X�ɒǂ��z���Ă����܂��B�ǂ����@�����ɎR���ɒ����̂ɂ˂��B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�L��ɗ��܂����B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�[�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�W�]�L��̂悤�ł��B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

���̓o�R���́u�G�g�݂̂��v�Ɩ��t�����Ă��ā@�G�g�̓V�����̃X�g�[���[���@����

���Ԃɐ������Ă���܂��B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�[�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�삪�����܂��B�ǂ̂�����Ȃ̂ł��悤���B

�[�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

���̃r���Q�������܂��B�ӊO�Ƌ߂��ł��ˁB

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�[�|�|

�X�ɕ����Ă����Ɓ@�傫�Ȓ���������܂����B����_�ЂƏ����Ă���܂��B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�܂�������܂������@�Ƃ肠�����R���������܂��B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�[�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�|�т��o�Ă��܂����B���z���ɂ��Ȃ�܂����B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�Ђ�����܂����B��قǂ̒����̐�̎Ђł��悤���B����ɂ��Ắ@�傫�Ȓ����̊��ɂ�

�Ђ��������ł��ˁB

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�[�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

����3�֑���

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�[�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

2-3�@�`�������c�A�[�@�����X���œV���R�ƒ����V���{�@

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�[�|�|

���̏������K�̂����E��Ɂ@���h�ȎЂ�����܂����B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�o�R���́@���̔q�a�̒���ʂ��Ă���̂Ł@�Q�q���Ă����܂��B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�[�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

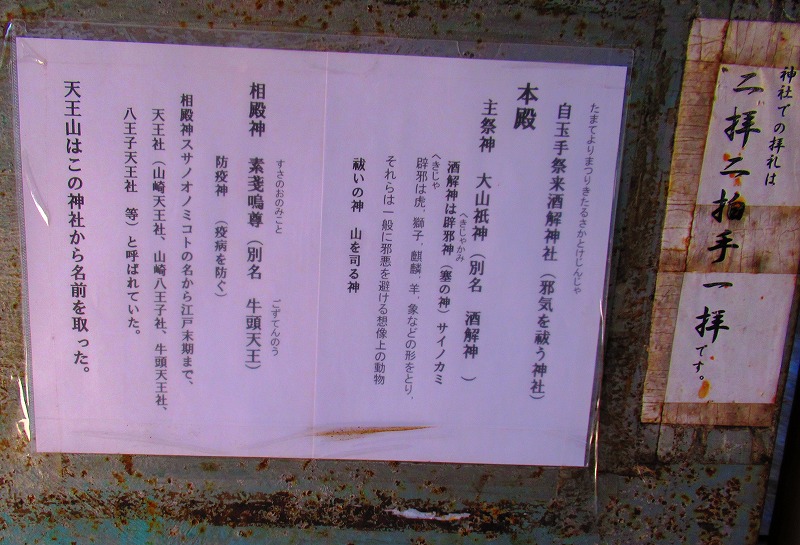

����(�����Ƃ�)�_�Ђ̎���_�Ƃ́@�Ȃ�Ƒ�R�_�̐_�̂��Ƃł����B��B�������Ƃ̍c�q�Ƃ���

������̑��叫�Ƃ��ā@�����̐푈�����������ā@�o�_�������łڂ��đ�a���肵�@��N�ƂȂ�ꂽ

�C�N����N(�̂��̑��薼�𐂐m)�����Y�݂ɂȂ�ꂽ��F���̈����ÕP�̕���A�|�������L�I���@

��R�_(������܂�)�Ə����������@���̑�R�_�ł��B

�R�����_�Ƃ��ċ��s�e�n���J���Ă��܂��B����Ə������J���Ă��܂��B

���̎�Ր_�̑g�ݍ��킹�͋��s�̐_�Ђő����ł��ˁB

���@�ڂ����͕ʃu���O�u�Ñ�o�_�����䂩��̒n��K�˂āv���������������B

yochanh.sakura.ne.jp/kodaiizumo/index.html

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�q�a��{�a���悤�ɎR���̑�����J�̉Ԃ����Ă��܂��B���h�Ȏ��ł��B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�[�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

���J�̍��Ԃ����ɗh��Ă��܂����B

�[�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�������炵�炭�����Ɓ@�����ɎR���ł����B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�[�|�|

�����͈ȑO���q�_�Ђ���o���ė������Ƃ�����̂Ł@���o���̂���R���ł��B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�ȑO�Ɠ������@�����̎R���͔��Ɏc�O�Ȓ��]�ł��B�����Ɍ��������������Ԃ��܂����B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�[�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�����Ԃ��r���Ɂ@�E��ɎO���̉Ԃ��炢�Ă���̂��������̂Ł@������֕����Ă����܂����B

�O���̉Ԃ����Ă���Ɓ@���̉��̕�����@�n�C�J�[�����l������Ă���̂Ł@����͂Ȃ���Ȃ��Ɓ@

����������֕����Ă݂܂����B�����Ă����o�R���Ƃ͊��S�ɕʂ̓��ł��B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

����Ƃ��̐�Ɂ@�O�������X�ƍ炢�Ă��܂��B�O���̔��ɂȂ��Ă���悤�ł��B

�ʐ^���B���Ă�����@�n�C�J�[�̂��v�w������ꂽ�̂Ł@����������Ɓ@�u�����́@��ώ�����

�����𗈂��Ƃ���Ł@�O�����[�h�Ƃ����ā@�L���ȓ��ł���v�Ƌ����Ă��������܂����B

�������@�����͗L���ȃ|�C���g�Ȃ��B���܂��ܓ�����ɎO����������ā@�t���t����

�����Ă����������Ł@����Ȃɑ�ʂ̎O���̉Ԃ��@���邱�Ƃ��ł��܂����B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�[�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

����������_�ł��B�E���O�����[�h�Ł@������o���Ă��܂����B�܂����֍~��Ă����܂��B

�[�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

���̎���_�Ђ̑咹���܂Ŗ߂��Ă��܂����B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�[�|�|

�����Ɋ������W�]�䂪����܂��B�������Ƃ́@���̉��̐쉈���̕��암�Ł@�G�g�R�ƌ��G�R���������

�G�g�R���@���̓V���R���ɐ��e���ā@���̒n�ɏG�g�R�����������Ăā@���Ő���Ă����G�g�R��

�傢�Ɍ��C�Â����Ɓ@������ꏊ�������ł��B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�u�V�������ڂ̓V���R�̐킢�v�Ƃ悭�����܂����@���ۂ̐�͓V���R�ł͂Ȃ��āA���̉��̐쉈����

���I���s��ꂽ�����ł��B�킢�͎O���ԂقǂŌ��������ā@�G�g�R���叟�����A���G�͔s�c����

�������s�̏�������ɓ����A��@���v�ƂƂ��Ɂ@�ߍ]�̍�{��֓����A��r���@�R�Ȃ̎R���Œn����

�c�}���́@�_���ɒ|���Ŏd���߂�ꂽ�����ł��B

�ቺ�ɍL����@��R��W�����N�V�����̂��邠���肪�@���ꂾ���������ł��B�@

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�[�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�W�]��̐����Ŕɂ́@���̕����̓��R���ʂɐF�X������Ə����Ă������̂Ł@�]���Ŏʐ^���B���

�Ȃɂ�������܂���ł����B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�������A��ăp�\�R���Ł@�R���g���X�g����������@�����Ŕʂ�ɎR�̂��ڂ݂��牓���Ɍ����Ă���

�R���@�ȑO�^�~�ɑ�\����Ł@�ދp�������R�ł��B�����Ǝʂ��Ă��܂����B�^�~�ɂ͔����P����

�����邻���ŁA�Ŕɂ́u��̗��R�v�Ə�����Ă��܂����B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�[�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

2-4�֑���

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�[�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

2-4�@�`�������c�A�[�@�����X���œV���R�ƒ����V���{�@

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�[�|�|

���n�ł́@�]���̉摜��������`���Ă��@����͌����Ȃ������̂ł����@�A��ăp�\�R����

�R���g���X�g��������Ɓ@�����Ŕʂ肿���ƕ������R�邪�ʂ��Ă��܂����B

���N���s�g���C�������邢�����Ɂ@���̕����邩�痠�R�̑��R�A��R�ƕ�����

������w�܂ŕ��������Ƃ��v���o���܂����B���̔w��̎R�X���@���R���R�Ȃ�ł��ˁB

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�����ď��W�]��̎���ɂ́@��̓͂��Ƃ���ɍ�����������炢�Ă��܂����B

�W�]�䉡�̓����Ł@������̑����Ă��ꂽ���ٓ���H�ׂ���@���̃|�C���g�������܂��B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�[�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�o�R�����番�ā@�R�萹�V(�ω���)�������܂��B���Ȃ萮�����ꂽ���ł��B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�ˑR����̐Ί_�̂悤�Ȃ��̂������Ă��܂����B�������R�萹�V�̂悤�ł��B

�܂�ł���ł��ˁB

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�[�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

���֓���Ƒ����[�g�̉Ԃ��炢�Ă��܂��B���N�����ł��悤���B

�[�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�}��������炢�Ă��܂��B�����Ŕ�ǂނƁ@���̍��́@���̍����u���쓡�E�q��v����̔�����

�����Ă������̂������ł��B���E�q�傳��́@�����̍����͂ƂĂ������ł��B�����ȍ�����傫��

���܂Ł@�}����������J�̎����ɍs���Ɓ@�ƂĂ������ł��B�N�ł�����܂����@���ԏ�͂���܂���B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�[�|�|

�ɗ��̑O�̍��͐���g��ł��傤���@���J�ł����B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

���̂ق��̋����̍����قږ��J�ł����B���̖������������ā@���Č��Ă悩�����ł��B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�[�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�R�u�V�����N������������܂��@���̉Ԃ̂Ƃ��납����Ɨ������֏o�܂��B

���x�͓o�R���֖߂�@��ώ��������܂��B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

���ĉ���Ă���������@���̓o�R���֖߂铹��T���Ă�����@�|�т̒��ɓ�������܂����B

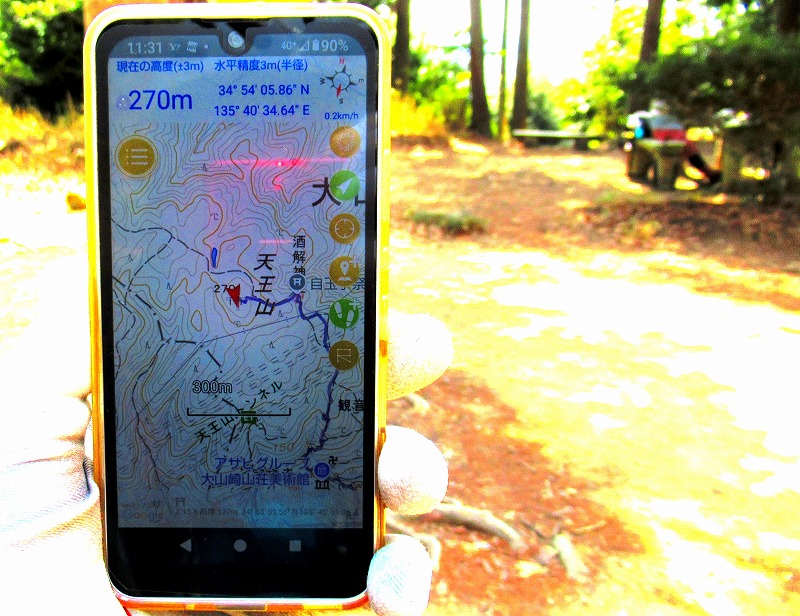

�W�I�̒n�}�Ō�����@�o�R���֖߂ꂻ���ł��B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�[�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

���̓o�R���ɖ߂�@��ώ��֍s���܂����B�����̋����̍������J�ł��B

�[�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

��n�̍������J�ł����B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�[�|�|

���������낢�댩�������܂������@�ǂ̍������J�ł����B

���֏�܂Ŗ߂�@�������ֈ����Ԃ��܂��B���x�͒����V���{�֍s���܂��B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�r��������Ăѓn��܂��B�쉈���̍��͕��������ƉԂт炪�n���n���Ɛ��ʂɗ����Ă����܂��B

���̕ӂ�͎���ɍ��������������A�������肪�悢�̂ő����炢���̂ł��悤�ˁB

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�[�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�����V�_�ɗ��܂����B�������̍��͂����������J�ɂȂ肻���ł��B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�[�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

2-5�@�֑���

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�[�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

2-5�@�`�������c�A�[�@�����X���œV���R�ƒ����V���{�@

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�[�|�|

������̑傫�Ȓ������̍����悭�������Q�͂قƂ�ǎc���Ă��܂���B�قږ��J�ł��ˁB

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�[�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

����r����ɂ���������̍����炢�Ă��܂��B�ǂ�����J�ɋ߂���Ԃł����B

�[�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�Q���̍����قږ��J�ł��B�{�a�͂��̉��ł��B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�[�|�|

���ʂ̍L��Ɂ@���X�g������2������܂��B���������Ēl�i���育��Ȃ̂ł悭�H�ׂɗ��܂��B

���̉E���ɑ傫�Ȏ}�����������̂Ō��ɍs���܂��B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

���̍��ɂ́@�_�����ƊŔ����ĂĂ���܂��B�����������Ȃ��̂ł悭�킩��܂���

���̍��쓡�E�q�傳�A�����ێR�����̎}������̎o�����Ȃ̂ł��傤���B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�W���s���N�F�̏������Ԃ�ȉԂł��B�Ԃ̒��S���Ԃ��Ȃ��Ă���̂Ł@�������J�ł��傤�B

���������Ɓ@�n���n���ƎU���Ă��܂����B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�[�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�q�a�O�ɗ��܂����B�q�a�O�̍��E��1�T�ԂقǑO�ɍ����炢�Ă��܂������@�S�ĎU���Ă��܂����B

�q�a�O�ɋ��̒u��������܂��B�V�_����ƌ����@���������̂ł����@���̐̋��͊F���G��̂�

���Ȃ肷�茸���������ł��B�E�̃u�����Y�̋��łĂ��������Ə����Ă���܂����B

���̏�̍������J�ł����B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

����r����̎U���H�ɂ́@���U�����ׂ��Ă��܂����B���̊��Ԓ��̓��C�g�A�b�v���Ă��邻���ł��B

�߂��ɏZ�݂Ȃ���@�܂��������Ƃ͂���܂���B��x���ɗ��悤�Ǝv���Ă��܂��B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�[�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

����r����̎U���H�́@���]�Ԃ͍~��ĕ����Ă��������Ə����Ă���̂Ł@�[����[�܂ł������ƍ���

�y���݂Ȃ�������܂����B

�[�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�r�̎���ɂ́@�F�̔Z���}��������A����Ă��܂��B���ɗh��ĂƂĂ����ꂢ�ł����B

�ł��l�I�ɂ́@���̉Ԃ͒W���F�̉Ԃ��D���ł��B�G�h�q�K�����Ȃǂ̈�{���͂قƂ�ǂ̉Ԃ�

�W���F�ł��B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�[�|�|

���̕ӂ肪�@����r�̖k�̒[�ł��B�V���R�E�G�̍��������������A�����V���{�̍������\����

�̂Ł@���̕ӂō����̃`�����c�A�[�����I���ɂ����A��܂����B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�V���R�o�R����2.2�`�A�����V���{�U������2�`�A�`������������18�`���炢�ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�[�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�S�̂̋O�Ղł��B�`�����͂قƂ�ǂ������X���ł��B�V���R�ƒ����V���{�͂قƂ�ǂ������ł��B

������ɍs�����@���̍��́@�����n��̋߂��ł��B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�V���R�̓o�R�O�Ղł��B���ԕ������L�^����Ă��Ȃ������̂Ł@�������ΐF�ŕ���܂����B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�[�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�W�I���n�}�̎O�썇�������ł��B�V���R���猩����͂��Ȃ̂ł����@���܂�悭�@�����܂���ł����B

�F���삩��ؒÐ�֓n�鋴�̂����ƂɁ@�T�C�N���x�[�X�u������o��فv�Ƃ����x�e��������@

�����̓W�]�^���[����O�썇�����悭�����܂��B�����͒��ԏ������܂����ؒÐ�w�����̍���

�G�߂ɂ͒��ԏ��������܂��B

�[�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

2-5�@�`�������c�A�[�V���R�A�����V���{�����

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�[�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�`�������c�A�[���e�́@���͓��̍����߂���܂��B

�܂��͓�����s����X�^�[�g���ā@�瑁�ԍ㑺�������֍s���܂��B

��������͓�����s�̉������֖߂�A���x�͓�͓��O���[�����[�h�𑖂���

�V��R�������֍s���܂��B�������́u���l����v�Ƃ��Ēm��ꂽ�Ù���

��k������́@�ꎞ���@�쒩�A�k�������̍c�����ݐЂ����Ƃ����Ù���

�����ɂ͍��������̂ł��B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

3-1�@�@�`�������c�A�[�@���͓��@

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�[�|

����̗\��R�[�X�ł��B�܂��������Ɖ������֍s���A�O���[�����[�h(�L��_��)�𑖂�@�V��R��������

�s���A��������o���_�܂Ŗ߂�\��ł��B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�瑁�ԍ㑺�@������

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�������̖��J�̍��Öł��B�R���Ȃ̂Ł@�g�F�̗t���o�Ă���̂Ł@�S�̂��g�F�ɂ������܂��B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�[�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

���Ȃ�̌ÖȂ̂Ł@�����Ȃ���@��R�̎x���Ł@�x�����Ă��܂��B

�Öł������N��������̉Ԃ�t����悤�ł��B���N�͗��Ă��܂��@���̍������Ɏ��X���܂��B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

���J�̎R���ł��B�ƂĂ����ꂢ�ł��B

�|�|�|�|�|�[�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�����ׂ̂����̏�ɂ��@�������Ԃ���悤�ɂ��č炢�Ă��܂��B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�[�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�[

�萅�Ə��O�̏�ɕ������Ԃ���悤�Ɂ@�炢�Ă���̂́@�\���C���V�m�Ǝv���܂��B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

����͉��̉ԂȂ̂ł��悤���B�����̑O�Ł@�Z���s���N�̖��W�ԂŖ��J�ɂȂ��Ă��܂����B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�[�|

���̊O�̋n�ɂ��傫�ȍ����炢�Ă��܂����B

���傤�ǒn���̏��h�c�̕��������_����Ƃ���Ă��܂����B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�����ā@�͓�����s�@������

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�[�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�������̎R��Ǝ}������ł��B

���̌Ù��́@���������L���Ł@�����́u�[���̃��~�W�v�͎����N�߂��ÖŁ@�L���ł��B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�}����̌��������ɔ����哰�������Ă��܂��B

�|�|�|�|�|�[�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

��ߓa�̑O�̎}������ł��B���̉E���Ɍ����ɂ����̂ł����@�傫�Ȑ��q�n������������Ⴂ�܂��B

���̂��n������́@���q����������Ă��������ā@��R�̂������Ⴊ�@���̑����ɂ���������Ă��܂��B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�[�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�[

�{���Ǝ}������ł��B���̂��{���͂������܂��Ă��܂��B

���͎��]�Ԃŗ���Ƃ��́@���������哰�ɂ��Q�肵�܂��B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�Ȃ�Ƌ����ɂ͂����c�c�W���炢�Ă��܂����B���Ɍ����Ă���̂��{���ł��B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�[�|

�ɗ��̑O�̍��̌Ö����J�ł����B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

���̎��ɗאڂ��ā@�͓��������������@�@�r�̎���̓��~�W�̖ł����ς��ł��B

���~�W�����ꂢ�ł����B�H�͂������ʐԂ����܂�܂��B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�[�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�������߂��̌Ö��Ƃ̍��ł��B���̌i�F���D���ō��̋G�߂ɂ͎��]�Ԃ𑖂点�Ă悭���ɗ��܂��B

�����͂��Ɖ��Ƃ�����H��Ə�����Ă��ā@�ȑO�͘V�v�w���悭��̑|��������Ă��܂�����

���܂͐l�̋C�z�����܂���B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

��͓��O���[�����[�h�𑖂��Ă���Ɓ@���̃J�t�F�u�|�G���v������܂��B���͍������J�ł����B

�ȑO�͂悭�����`��H�ׂă`�����c�A�[�𑱂��Ă��܂����B�ƂĂ��������������L��������܂��B

�|�|�|�|�|�[�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

����3-�Q�֑���

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�[�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�[

3-2�@�@�`�������c�A�[�@���͓��@

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�[�|

�������������r���Ɂ@����n��̋�����n�֊��܂����B�����͉B�ꂽ���̖������Ǝv���Ă��܂��B

��������̔Z���s���N�̉Ԃ́@�R���̔��d�ł��B���̔����s���N�̉Ԃ͎R���̒P�߂ł��B

�����Ƃ��ƂĂ����ꂢ�ł��B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�̂���̌Â����n�������Δ肪�ۂނ����܂ܕ��ׂ��Ă��܂��B���̉��ɎR���̑��

�傫���}���L���Ă��܂��B���̕�n�������炢���炠��̂��@������܂��@�̂͐l���S���Ȃ��

���̖̉��Ɂ@�S�[�������ƕ����Ă��܂��̂Ł@���̌��i��f�i������i�F�Ǝv���܂��B

���̌l�I�Ȋ��z�ł����B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�[�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

����n��̕�n���班������Ɓ@�������ɒ����܂����B�����ȍ����o�}���Ă���܂����B

���̎��́@�㔒�͖@�c�̖��̔������@���@����R���@���@�e���M�̍O�@��t��e��

���̎��̌�e���Ɉڂ���ā@���̎����O�@��t�Ə��l�����ԗ��Ƃ��ꂽ�̂Ł@�u���l����v��

�Ă��悤�ɂȂ��������ł��B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�O������ƉE��Ɂ@�H��(�����ǂ�)������܂��B�����͌㑺��V�c���@�ܔN�Ԑ����Ƃ��ꂽ������������

���̌�m�������̐H���⌤�r�w��̓���Ƃ��Ďg��ꂽ�����ł��B

�|�|�|�|�|�[�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

���̉��̋�������ɂ͌����ȍ������J�ł����B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�[�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�[

���O�͕�����܂��@���̓��̑O�̔��d�̍��������ł����B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�~�n�̐^������Ɂu����A�����v�Ə����ꂽ���̌Ö����J�ɂȂ��Ă��܂������@�ǂȂ��̂���A��

�Ȃ̂�������Ă��Ȃ��̂ŕ�����܂���B

�A��ăl�b�g�Œ��ׂ���@�㑺��V�c�̂���A���������ł��B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�[�|

�~�n�̉��ɒ�����������h��̕��������܂��B���̒��͊m���@�쒩���k���̌䏊�������悤�ȋC�����܂��B

�������ɐA����ꂽ�������J�ł��ꂢ�ł����B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

���̕������ɂ́@�R���̌Ö��炢�Ă��܂����B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�[�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

��������̌���(�얀�����Ǝv���܂����@�悭�킩��܂���)�̎���ɂ��R�������J�ł����B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�r�̎���ɂ����������܂��B���̎�O���}����Ł@���̌��������R���ł��傤�B

�|�|�|�|�|�[�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

���̕��̒����@�䏊������������������܂���B�傫���ė��h�Ȍ����������܂��B

���̕ӂ�̍��͖��J��߂��Ă��Ȃ�U��n�߂Ă��܂����B�Ώs���N�F�ɂȂ��Ă��܂��B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�[�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�[

���̑O�̂��̍����@����A�����ł��B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

���̎R���́@���J���߂����̂��@�͂�͂�ƉԂт炪�U��n�߂Ă��܂����B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�[�|

�~�n���𗬂���͓V���Ł@���{�������˂����Ă��ā@���ꂼ��ɖ��O�����Ă��܂��B

�݂ȕ����Ɋւ��閼�O�ł��B�Ԃ����̂����Ƃ̍��́@������ɉԂт�𗎂Ƃ��Ă��܂����B

���̌������ɂ������炢�Ă��܂����@��̒��ւ͓���܂���B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�Ԃ����ׂ̗̋��̂����Ƃɂ��@�����ȍ�������A���̌����ɂ��傫�ȎR���������Ă��܂��B

�V���ɂ͉Ԕ���������ł��܂��B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�[�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�~�n�̈�p�ɂ��n������̍L�������܂����B�����Ŏ�����킹�Ă���A��܂����B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�������O�Ղł��B���Ȃ�������ł����̂Ł@�����C�����܂����B

�|�|�|�|�|�[�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

���͓��̍��@�����

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�[�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�[

���K�˂ā@2024

2024-1�@���s�̍�

���s�̍��@����1

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

����_�Ё@���s�s�k��@�@����H�ɖʂ��Ėk�씒�~���̏����k�ɂ���܂��B�@4��1��

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���ʂ̐_���O�̎}��������@�L���ȍ��ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�ォ�瓪��ɐ��ꉺ����@�傫�Ȏ}����ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����̒n�ʂɓ͂��قǁ@�}������Ă��܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���̍��́@�u�@���v�ƌĂ�Ă��ā@���s�̍��̂��������I�ɍ��ł��B���ʂ̍���菭�������ł��ˁB

�ޗǎs�̕X���_�Ђ̎}������̂悤�Ɂ@���̒n��̍��́u���������v�Ȃ̂ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���ォ�琂�ꉺ����@�₩�ȍ��ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�_�Ђ̒ɍ��̖䂪�`����Ă��܂��B���̐_�Ђ̖�͍���Ȃ̂ł��傤�ˁB

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���̐_�Ђ̋����̈ꕔ�ɂ́@�S��������̖��W�߂Ă��ā@�����ȍ����y���߂܂��B

�͖̂����œ��ꂽ�̂ł����A�v���Ԃ�ɗ��Ă݂�Ɓ@���ꗿ���v��悤�ɂȂ��Ă��܂����B

�@�������J�Ȃ̂Ł@���͂܂������������Ȃ��Ɓ@�v������܂���ł����B

���̊O�����Ƃ��̎}������@���J�̗l�ł����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

��������̊O����ʂ��܂������A���̍������Ȃ�炢�Ă���悤�ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����̂���ׂ���̑O�Ɂ@�F�̕ς�����������ލ炢�Ă��܂��B

���̂͑哇���̂悤�ł�����O�́@�F���Z���ł��ˁB

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�F���Z���̂ōŏ��@���̉Ԃ��Ǝv�����̂ł����@�ߊ��ƍ��ł����B

�Ԏ}�������A�Ԃт�̐悪����Ă��܂��B�Ȃ�Ƃ������Ȃ̂ł��悤���B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���̍��@�@���s�s�����旄���H�@�@�@�@

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���s�̃��[�J���j���[�X�Ł@�u���̍����炫�܂����v�Ƃ����̂Ł@�������ɍs���܂����B

2024�N2��17���̊������ł��B

���̊������ɂ́@��{�����炢�Ă��܂����B

���̍��͑S�ĉ͒Í��ł��B�͒Í��͑哇���Ɗ�����̎��R��z��ł��B���̍��́u�������v

�Ɩ�������Ă��ā@������̈�`�q�����ɋ����@���ꂾ�����炫�Ȃ̂������ł��B

����̊�����́@���A�m�▼��隬�ȂǂŁ@���߂ɂ͖��J�ɂȂ�܂��B

�ߔe�s���ł����ɂ͖��J�ɂȂ�܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���̍���3��20�����ɂ͖��J�Ł@�ꕔ�U��n�߂ł��B

���̍��͗����H�����̉͒Í��ł��B

���̍����悭����ƁA�F�̔������ƔZ����2��ނ���܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

������̍��́A�F�̔������ł��B�哇���̈�`�q�������̂ł��傤���B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�t�ɂ��̍��́A�F�̔Z�����ł��B�����炭�A������̈�`�q�������̂ł��傤���B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

����2�֑���

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

2024 ����2

���s�̍��@����2

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�ΐ��������@�@���s�{�����s

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�ΐ��������{�́@���s�{�����s�ɂ���A�O�썇��(�j��A�F����A�ؒÐ�̎O���������ė����

�Ȃ�ꏊ)�̋߂��ɂ���܂��B�̖K�ꂽ���Ƃ͂���܂����A�������������ǂ����S���L���ɂȂ��̂�

�P�[�u���J�[�œo��܂����B

�����ł����@��R�̐l���Q�q����̂Ł@����͍������҂ł��邼�@�Ǝv���܂����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�Ƃ��낪�@�P�[�u���J�[�̎R��w���~��ĎQ��������Ă��@���͑S����������܂���B

��{�Ђɂ��Q�肵�Ă��������������@���͈�{������܂���B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����Ȃ��̂Ɂ@���낤�낵�Ă����傤���Ȃ��̂Ł@���x�͕����ĉ��R���悤�ƕ����o���܂����B

�G�W�\���L�O�L��Ƃ����Ƃ���ɗ���Ɓ@�悤�₭�����炢�Ă��܂����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�L�O��̍��E�Ɂ@�傫�ȍ������J�ł����B

����ȗR�����肻���Ȑ_�ЂȂ�@�G�h�q�K���̌ÖƂ��@�}����̋���

������̂Ǝv���ā@�킴�킴�P�[�u���J�[�ɏ���Ă���Ă����̂Ɂ@���S�ɗ����܂����B

���̍L���R�ł�������{�̍��A���������|����\���C���V�m�ł��B

�A�z�炵���̂Ł@�P�[�u���J�[�ɂ������̂��@���������Ȃ��̂Ł@�����ĉ��R���܂����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�������Ȃ����̐_�ЂɃG�W�\���Ȃ̂��Ɓ@���������Ő����Ŕ�T���Ɛ����Ŕ�����܂����B

�G�W�\�����d�����������Ɂ@�t�B�������g�̍ޗ��ɐ��E���̍ޗ��������Ă݂�����

���s�����̒|�ނ̃t�B�������g���@�ō��ɒ��������čŏ㋉�i���������Ƃ���@���������̒n��

�L�O�肪���Ă��ā@�G�W�\���v��100�N�Ղ��@���̏ꏊ�ōs���ā@�A�����J����

�q���̕����o�Ȃ��ꂽ�Ƃ������Ƃł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�R�������Ɓ@�����{�̋����̊O�Ɂ@��������������@�����ɂ��\���C���V�m�����J�ł����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���̕ӂ�́@�Â������݂��c���Ă���n��Ł@���̖���������@���J�ł����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����V���{�@�@���s�{�������s

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����V���{�O�̔���r����ɂ͂�������̍�������܂��B

���̍��͐F�̂��Z�����d�̎}����ł��B�r�̌������͔���r����̗V�����ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���������r����̖��J�̃\���C���V�m�ł��B��������̐l���@�r�̎���̗V������

���߂Ȃ���@�U�����Ă��܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�r�̓쑤�ɂ́@�L���ȗ����́@�ѐ���������܂��B���̎����̓^�P�m�R�������L���ł��B

�����Ȃ̂Ł@���͂܂��s�������Ƃ͂���܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����ɂ͂��̂ق��Ɂ@���̑傫�Ȏ}�����������܂��B���J�̎}�����ɗh��Ă��܂����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�q�a�O�ɂ́@���߂̍��̗l�Ɏ}���ꂪ�A�����Ă��܂����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�w�������@�@���s�{�����s

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�w����Ƃ͓�̉͐���A�����̗���Ȃ��X���[�X�ɍ���������悤�ɑ���ꂽ��h�т̂��Ƃ�

�y�ؗp��ł��B�O�썇���̂��̒n�̏ꍇ�@�܂��F����ƖؒÐ삪���̒�̌�ɍ������A���̌コ���

�j����������ā@����ƂȂ�@��㕽��𗬂�ā@���p�ɒ������̂ł��B

���̂�����̒��ԏ�́@���Ղ�̊��ԁ@������邱�Ƃ������@�Ԃł͕s�ւł��B

����d�Ԃ̉w��������܂����@�䂪�Ƃ̒������s����́@����ɏ��Ȃ��̂ŃV���g���o�X�݂̂�

����ł��B�V���g���o�X�́@��}�d�Ԑ��R�V���R�w����o�Ă��܂��B��l�Г�600�~�ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���ޘa���]�ԓ��𑖂�Ƃ����@�x�e���邱�̌����A�u���o��فv���V���g���o�X�̓����w�ł��B

���̌����̖��O�̗R�����@����ƕ�����܂����B�w������̃r�W�^�[�Z���^�[�ɂȂ��Ă���̂ł��ˁB

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���Ղ苦�͋��@��l100�~���@�w�����ɓ���Ƃ��łɂ�������̐l�������Ă��܂��B

��^�ό��o�X�́@�͐�~�ɒ��ڎ~�߂�܂��̂Ł@���̃}�i�[�ƍs�V�̈������m�l�������@��ʂ�

�䂪����Ł@�吺�ł�߂��Ȃ��炽�ނ낵�Ă���̂Ł@��������悯�Ȃ���@�����܂��B

�ق�ƏR�Ƃ������Ȃ�܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���̗l�Ɂ@��̒����Ŏʐ^���B���Ă���̂́@�قƂ�ǂ�����ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�������Ɍ�����ό��D�́@���ӏܑD�Ł@��R�̐l������ł��܂����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�قƂ�ǂ̍��͐���g��̂悤�Ɍ����܂������@���ɂ͂���ȎR��������܂����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���̌������Ɍ����鏬���������@�ΐ��������{�ŁA�����̘[�Ɓ@�R���ɎЂ�����܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�P��(�悵�݂˂ł�)�@���s�s������

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�P�́@������匴��̎R���ɂ���@�Ù��ł��B

����j�g�A����т��̐���ł���@�j���@�ɂ��@�l�X�Ȍ����➐���̊�i���s���Ă��܂����B

���s�̑傫�Ȏ��́@��Վ��@�Ƃ��ā@�c���̎����ŗ��h�ɂȂ����Ɓ@�v���Ă��܂����@������

����̎����ŗ��h�ɂȂ����Ɓ@���͎v���܂��B

���z���ɖ��J�̍��������Ă��܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�L�������ɂ́@���̂悤�Ȏ}����̌��{�s�̂悤�ȃr���[�|�C���g������܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���̏ォ��@����o���Ă���@�ЂƂ���傫�Ȏ}���ꂪ����܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���̎}���ꂪ�@�L���ȁu�j���@�@���A���̎}������v�ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����Ȏ}����Ł@���ォ��ꂪ�����Ă���悤�ȁ@�}����ł��B

���ۂɌ��A�����ǂ����@������܂��@��R�̊�i���̂ЂƂł��傤���B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

����3�@�͓�����s�̍��֑���

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

2024 ����3

���{�͓�����s�̍� (1)

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�Ԃ̕�����

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�͓�����s�ɂ���u�Ԃ̕������v�ɂ͂������̑傫�ȍ��̖��A����Ă��܂��B

�������������̂Œ��ɓ���Ȃ��Ł@�t�F���X�̊O����ʂ��܂����B

�̂�500�~���炢�œ��ꂽ�̂Ɂ@���͐�~���炢���܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�\�\�\�\�\�\

����͕ʂ̏ꏊ�ł��B�Ԃ̕������̃t�F���X�ۂɑ傫�ȍ�������Ł@���H�ɑ傫������o���Ă��܂��B

���Ȃ݂ɓ~�́u���C�g�A�b�v�ƃC���~�l�[�V�����̗[�ׁv�Ƃ����̂�����Ă��ā@�ƂĂ����ꂢ�ł��B

�l�i�͖Y��܂������@���Ȃ荂�������悤�ȁB

�\�\�\�\�\�\�\�\�\�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

��N��

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

��N���́@�u�V�f�U�N���v�ł��B����(���Ł@�@�l��Ƃ�����)�Ƃ͒��A�ꂩ��Ԃ牺������������

�̂��Ƃł��B���̎����Ɏ��Ă��邩�璅�������O�������ł����@���ɂ͂��̂悤�Ɍ����܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�ʖ��@�ѐU���(�����ӂ�ڂ�)�Ƃ������܂��B�@�тƂ́@��������̂Ƃ��ɐU����

�Ԃ̌`���@�т�U����Ƃ��̌`�Ɏ��Ă��邻���ł��B

�R�z�͑喼�Ƃ����叫���U��A�т͕������U��炵���ł��B�ǂ���ɂ��Ă��c��̂悤��

�`�Ȃ̂Ł@��������[���ł��܂��B

�Ƃ������o���Ȃō��̒��Ԃ������ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

��N���̎R���́@���ł��B�傫���̂Ł@�^������͌����ɂ����@���������Ɨǂ������܂��B

�����o�b�N�ɂ���Ɓ@�Ȃ��Ȃ��������܂��B���x���J�ł����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

��N���ɂ́@���{�̑哇��������܂��B���̓����܂��ܖ��J�������̂Ł@���̃o�C�N��

�L�O�ʐ^���B��܂����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

������

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�V��R�������͑傫���ė��h�Ȍ������������ŁA���l����Ƃ��Ă�܂��B

�̍���R�����l������������@���̐l�́@�����ɎQ�q���ā@����R�ɂ��Q�肵�����Ƃɂ����̂ł��B

�܂���k������@�쒩�̒�̌������������A�k���̏�c���H���ꂽ�肵���ꏊ�ł��B

���̎}������́@�w�畘�̌ܕ����̏�ɐ��ꉺ�����Ă��܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���̎}����͘O��ɐ��ꉺ�����Ă��܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���Ǝ}������̑g�ݍ��킹�ł��B�}��������J�ł����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�\�\�\�\�\�\

���̌����͖���@�ŁA��k������@�㑺��V�c��������Ƃ���Ă����ꏊ�ł��̒�̍���

���z���Ɍ����Ă��܂��B

�\�\�\�\�\�\�\�\�\�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���̏Z��ł���Z��n�̍�

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�Z��n�̂��������Ɂ@����g�삪�A�����Ă��܂��B���J�̉Ԃ̌������Ɂ@��N�R�������Ă��܂��B

�R���͎R�Ă��ō��ł��ł����A�Z���萁���ė����̂��A��ΐF�����Ă��܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

����͂��������ꂽ�ʂ̏ꏊ�̊�N�R�ł��B�R���̗͂��܂茩���܂���B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���̌������ɉE�����R�A����a����R�������Ă��܂��B���ʂ̌����͏��w�Z�ł����@�l������������

���N����p�Z�ɂȂ�܂����B�ʂ̏ꏊ�Ł@�����w�Z�ɍ��̂��܂����B

���Ắ@���w�Z�����̏Z��c�n�ɓ���������̂Ɂ@�q���������ǂ�ǂ����@�c��͔N���

�݂̂ɂȂ�܂����B�s�����s�����̐E�����@�{�[���Ƃ��ĂȂɂ����ł��Ȃ��̂Ł@�N�X�l������

�Ɏ��~�߂�������Ȃ��̂ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���J�̉Ԃ̐�́@��������̊Ԃ̓��́@���z���ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

����

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

2024 ����4

���{�͓�����s�̍� (2)

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�������͉͓����s�̌Ù��Ł@��C���n����F�����u�����̂��͂��܂肾�Ƃ��B

��C��������{�S���ɍs�r����Ă������������ł��ˁB

�R�傩�璆��`���Ɓ@���������܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�\�\�\�\�\�\

���ʂ̂����̍��E�ɎO�{�̎}���ꂪ�����܂��B

�\�\�\�\�\�\�\�\�\�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���Ɉ�ԉ��̂��̎}����͂��ꂢ�ł��B

�������ɂ͋�C���A���Ƃ����Ö́u�[�f�����~�W�v������A���̎��̎��ӂ̍g�t�������ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

����c�̍��B����c�n��̋��Ƃ̒��̎}������ł��B�����100�N�ƌ����܂��B

���̍��͖��̍��Ł@��e�̍��́@����c�̉��A��N�R�̘[�ɂ��܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���ꂪ���̍��ł��B���̂���́@��]���e�@�Ւn�ƌ����Ă��ā@�͓�����s�̎j�ՂɂȂ��Ă��܂��B

�@��]���e�͕�������̉̐l��]���[�̎q���ł��̒n�ɏZ�Ƃ���A��ؐ����̌R�w���@�̎t�ŁA

�����͊ϐS�����炱���ɒʂ��ĕw�����Ƃ����`��������܂��B

���̍��́@�ƂĂ��Â���̂悤�Ȋ������Ă��ā@�A�`�R�`��C���Ă���ƂĂ��ɁX�������p�ł��B

���H�ɂ͊Ŕ��łĂ��ā@�N�ł��~�n�ɓ��邱�Ƃ��ł��܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�ϐS���̃V�f�U�N���B

�C�����̊J�c�E���s�҂��J�n����A ��ɍO�@��t��C���^���@�̓���Ƃ������@�������ł��B

��k���傤����̓V�c�̕������@�傫�Ȏ��@�ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���R�����@�R���������Ɓ@�Βi�ɕ������Ԃ���悤�ɂ��̍����炢�Ă��܂��B

���̎��́@�g�t�������ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���̃`�����c�A�[�R�[�X�Ł@�O���s�w�O���牄�����Ɍ������r���Ɂ@���̖��Ƃ�����܂��B

���̋��������ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�ꔨ�ɂ݁@��R�̍�������܂��B���̎R���̔��d���́@���H�ɐ���č炢�Ă��܂��B

���̉��ɂ���������̍��������Ă��܂��B���̃R�[�X�����̍D���ȃ`�����R�[�X�ł��B

�ꔨ�ɂ͂�������̃`�����}���������Ă��܂����@���̑唼���_����������ċA���Ă��܂��܂��B

���̂悤�Ƀ_�����炳��ɉ��ցA�{���䊋�����o��@��������x�z���֓o��l�͂قƂ�ǂ��܂���B

���̃R�[�X�̕����i�C���f�R�����̂ɂȂ��B

�܂����̂悤�Ɂ@����c�����N���A��N�����z���ā@�ꔨ�_���֎R�z������l���قƂ�ǂ��܂���B

�f�G�Ȍi�F����������̂ɂȂ��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�\�\�\�\�\�\

��������̃`�����R�[�X�Ł@�����ꔨ�������r���̐ΐ�̐�݂̍��ł��B

�\�\�\�\�\�\�\�\�\�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

������`�����R�[�X�ł��B����������ϐS���������@�L��_���́@��͓��O���[�����[�h

�𑖂��Ă���Ɓ@�E��ɂ��̌����������܂��B�i���|�G���ł��B

�悭�����Ł@�P�[�L�ƃR�[�q�[�̃Z�b�g��H���ċA��܂��B

�܂����̓X�̃����`�Z�b�g�����������ł��B�܂����̋߂��ɂ����ꌬ���O�n�E�X�̋i���X������܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

����́@�u������v�Ɩ��O���t�������ł��B�͓�����s�ׂ̗�̘a��s��~���̎}�������

���̊E�G�ł͗L���ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���̎}����̉Ԃт�ł��B����Ԃ�Ȃ悤�ȋC�����܂����B

��ɂ̓��C�g�A�b�v������Ă��܂��B�c�O�Ȃ��Ƃɕt�߂ɒ��ԏ�͂���܂���B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���̂T�֑���

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

2024 ����5�@�@�g��̍� (1)

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����R���������ł́@���̓��t�̑�Ղ̏������s���Ă��܂����B

��O�̌얀�����̌������ɍ��������܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�\�\�\�\�\�\

�����Ȗ��J�̍��Ƒ������ł��B

�g��̍��͔��R���Ƃ���������ł��B���s�҂����̋�����@���������O�̂��@�F�肾����

�ƌ����Ă��āA��̏C���҂�M�҂������@�������č��̖��[�����̂Ł@�R�S�R��

���̎R�ɂȂ����ƌ����Ă��܂��B���̖͐_���ȖȂ̂ł��B

�\�\�\�\�\�\�\�\�\�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���x���̓��́@�t�̑�Ղ��s���Ă��܂����B

�s��̑O����������@�s��̉�������Ă͂����Ȃ��Ɓ@�J��Ԃ���������Ă����̂�

�s�߂���̂������Ƒ҂����Ȃ��̂ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���{�V�̋����̔��d�̎R���ł��B�Ԃ͂��������@�݂ȑ傫�ڂł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

��������{�V�̋����́@�}������ł��B

���{�V�́@����C���̃x�[�X�Ł@�g�삩������{�{��Ђ܂ŕ�����C�s���邱�Ƃ��@�t���ƌ����A

�{�{��Ђ���g��܂ŕ����肷�邱�Ƃ������Ƃ����܂��B�\�Ð�̋ʒu�_��(�̂͏C���҂�

�c���҂����܂��Ƃ��������Ƃ�����܂��B���͕�����܂���)�A�O�S�����V�A��R�����A

�R�オ�x�h�V�Ȃǂƕ��с@���������̋��_�̈�ł����B

�͓̉�����s�ꔨ�̎R�A���q��R�Ł@���{�V�̎x�z�l�̕��Ƃ���������ɂȂ�A�u���ł����܂��

��������Ⴂ�v�Ƃ������Ȃ���@���܂��ɉʂ����Ă��܂���B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�R��o��Ȃ���@���߂�Ɓ@�l�X�ɐF�̍������邱�Ƃ��ł��܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�l�X���F������߂ĕ�[�������́@�����ɐF���قȂ�@�]�v�ɂ��ꂢ�ł��ˁB

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���X�Ɏᒣ����������Ɓ@���݂��Ɉ��������܂��ˁB

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���̗l�ȍ��̖��W�n������܂��B����ȏꏊ�ł͕K����������̐l���J�����������Ă��܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�\�\�\�\�\�\

�������Ȃ���o�铹�́@�A�X�t�@���g�ܑ����ꂽ�ԓ��ł����A�ꉞ���E��Y������퓹�ł��B

�����̎R������Ɓ@�����ԓo���Ă������Ƃ�������܂��B

�������퓹������̂Ȃ�A�����̍��̒��Ɂ@������t���Ă��炦��Ƃ��肪�����̂ł����B

�\�\�\�\�\�\�\�\�\�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���X�ɔ��ΐF�̖�����܂��B���̖�������܂��@���ꂢ�ȗł��ˁB

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����~�܂�U��Ԃ�Ɓ@��قǂ̋����R���������̉����������܂��B

���Ȃ�o���ė����̂�������܂��B�X�}�z�������Ă���̂�Y�ꂽ�̂Ł@�W�������킩��܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���̂U�֑���

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

2024 ����6�@�@�g��̍� (2)

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

����ɓo��Ƒ��������������Ȃ�܂����B���ς�炸����̎R�͍��̃I���p���[�h�ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�\�\�\�\�\�\

�g�쐅���_�Ђ܂ł��܂����B�����̋����̎}����͗L���Ł@�w�畘�̉����Ǝ}���ꂪ�ƂĂ��悭

�������܂��B���̍����̓J�b�g���܂������@�ƂĂ���������̐l���ʐ^���B���Ă��܂��B

�\�\�\�\�\�\�\�\�\�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�g�쐅���_�Ђ��o�Ă��炭�����Ɓ@���퓹�ƕ��܂��B���퓹�͍����܂����A�^�������ɐi�ނ�

���s���ɍs���܂��B���̐��s���߂��܂ł̂ڂ��Ă��܂����B�Ζʌ��������̎Ⴂ�����A�т���Ă���̂�

�����܂��B�������̐A�т̒��Ԃ��W���Ă��܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���s������̍��͂����Ԃ���炵���傫���Ȃ�܂����B����̕��i�ɗn������ł��܂����A

���N�O�܂ł́@�c���炯�������̂Ł@�ƂĂ��E���Ƃ������͋C�Ȃ̂Ł@���炭������

���܂���ł������A���̐X�̕��͋C�ɂȂ�܂����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���������s���ł��B����ł͂�������̐l�����ٓ���H�ׂĂ��܂��B

���������ł��ٓ���H�ׂ邱�Ƃɂ��܂����B

�Ԃ��~��ĕ����o���Ă���@3���Ԕ�������Ă��܂��B���Ȃ�������܂����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�H��A���s�����牜��ւ̓����������Ȃ�������܂��B�����Ă��铹�������ł��B

���N�O�͕c���炯�Ł@�ƂĂ��E���Ƃ��Ă��܂����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���퓹�ɍ������܂����B�����̍����Ⴂ�ł����@���Ȃ�傫�����ǂ��Ȃ�܂����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���퓹�ɏo�Ă���@���z���Ɍ������R�́@���o���̂����������̕�X�ł��B

���������R�A�E����a����R�Ő^�����z���ł��B���i��㑤���猩����Ă���R�̔z�u�Ɣ��ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���퓹������o���Ɓ@���̖������������邪�����Ă��܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���퓹�̐������t�߂̍��̌Öł��B����ɑ傫������o���Ă��܂����B

�����ň����Ԃ��܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�A�H�ɍ���R�W�]��ɗ������܂����B

���̐�ɐ�����R�������Ă��܂����A���������R���Ǝv���܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�\�\�\�\�\�\

�W�]��͌i�F���y���ނ��̂ł����@���̓W�]��́@���̉Ԃ��ڑO�Ŋy���߂܂��B

�ܘ_���i���y���߂܂����B

�\�\�\�\�\�\�\�\�\�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�g��̍��@�I���

2024�N�̍��I���

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���K�˂ā@2023

2023 ����1

���X��X�e���y���~���I���@���̋G�߂ɂȂ�܂����B���N�́@�킴�킴��B�܂ŏo������

�u��S�s�̑���v�������o�|���܂������A�����͐����ā@�㔼�g�͌͂�ĉԂ��Ȃ��S�̂�

�݂��ڂ炵���p�ł����B

����Ȏp�̂����Ɂu���悢�斞�J�ɂȂ�܂����v�Ȃ�ā@�숢�h�����z�[���y�[�W���x����ā@

�̂��̂��o�������̂��ԈႢ�ł����B

����͈��̍��\�ł��B���N�ɂȂ�@�l�b�g�ł悤�₭�u��S�s�̑���͕m���̏d���v�Ƃ��@

�u���؈������グ���v�Ȃ�����낢������悤�ɂȂ�܂����B

�R���œ숢�h�������x���K��ā@���̂��тɂ��낢��Ɛe�ɂ���ā@�e�ߊ�������Ă���

�숢�h���̐l���@����ȍ��\������Ȃ�ā@�ƂĂ��������肵�܂����B

���̕n�コ�����@������̕����V���b�N�ł����B

�ƌ������Ƃō��N�͉��������ɋߏ�ō����y���݂����Ǝv���܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�a�̎R�����쒬�@�@2023�N3��29��

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�܂�����R�֍s���܂��������͍炢�Ă��܂���ł����B�W��900m�O��̍���R�͊J������N

�������x���̂ł����A���N���x���悤�ł��B

�����ō���R���琼�g��������܂������@�r���̉ԍ�s���̍��͖��J�ł����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���s���l���o�b�N�ɂ������͒����𗁂тċP���Ă��܂����B���J�ł��ˁB

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���g��������r���̂��炬���u�a�ʂ��_�Ёv���傫�����H��Ɏ}���L���Ė��J�ł����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�ޗnj��ܞ��s���g�쒬�~�҂̎}����@�@�@�@�@2023�N3��29��

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�~�҂ւ̓��̓l�b�g�Œ��ׂĂ������̂Ł@�ȒP�ɍs����Ǝv������@����168���������

����_���킩�炸�Ɂ@�ꖼ��(���̂�)�܂ōs���Ă��܂��܂����B�t�߂̕��ɓ����Ă�

�����炸�ɍ����Ă�����@�ʂ肩����̎Ⴂ�l���@�Ԃōs���Ă���������t���čs�������

���ǂ蒅���܂����B

�Ƃ��낪���x�͊~�҂̐^�����̏ꏊ���킩�炸�Ɂ@���������Ă�����@�ʂ肩����̌y�g����

����������Ăю~�߂���u����?�v�ƌ���������čs���@����ƕ�����܂����B

�傫�Ȏ}�����ł����B

�傫�Ȏ}�����͉₩�ł����ł��ˁB

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����猩�グ���Ƃ���ł��B�Ȃ��Ȃ��Ɏ}�Ԃ���傫���L����Ԃ����J�ł����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

��R�̐l�����ɗ���炵���@�u���̉Ԃ̎����̂��߂̊���ɂ����͂��v�Ə�����Ă����̂�

300�~����t�����Ă��炢�܂����B���̑��̂������@�A��ė��Ă���Ȃ������炽�ǂ蒅��

�Ȃ������̂ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���̌���F�W���̐l���������ꂢ�Ɏ���ꂳ��Ă��܂����B

���̓����@�ޗnj����痈���Ƃ����e�q�A�ꂪ�@���̉��ł��ٓ���H�ׂĂ��܂����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�ޗnj��ܞ��s

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�ܞ��s���g�쒬����̋A��@�ܞ��s���̋g���(���̐�͗ג��̘a�̎R�����{�s�ɓ���ƋI�m���

���O��ς��܂��B)�̉͌��ɂ����̂ڂ肪���������Ă��܂����B���N���̋G�߂ɂȂ��

�͌��ł��Ȃт��܂��B

�����ɂ����͂��̂����̂ڂ�̑Ί݂ɏ�������܂������@�����̂ڂ�ƈꏏ�ɎB�邱�Ƃ�

�ł��܂���ł����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�ޗnj���@�@�@2023�N3��31��

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�������\���̃G�h�q�K��

�����߂��̈��\���̃G�h�q�K�����́@�l�b�g�́u���̈�{���v�Œ��ׂĂ����܂����B

�G�h�q�K���̋��͋�Ɍ������Ď}���L���Ė��J�ł����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����̐��ʂł��B�����G�h�q�K���Ł@�E�Ɍ�����̂͋����̎}������ł��B

���̌i�F�������Ƃ��Ɂ@�u�Ȃ̂����ɗ������Ƃ���Ȃ��v�@�Ǝv�������܂����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����ɂ͏��Ԃ�Ȏ}���������J�ł����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�ޗnj��R�Y���t���@�t���_�Ђ̎R���@�@�@2023�N3��31��

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�l�b�g�Œ��ׂ���R�Y���̏t���_�ЂɁ@����300�N�̎R��������Ƃ����̂ŏo�����܂����B

������������T���Ă��@���͐_�Г�����̎q�̎R����{�ł����B�������ꂽ�L��ɂ͐���g�삪

���{�A����Ă��܂������B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�ǂ����Ă�����300�N�̎R���ɂ͌����܂���ł������ǁB�ǂ����ɂ���ȋ�������̂ł��傤���B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�͓�����s�@��N���̎R���@�@�@�@�@�@�@2023�N4��3��

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

��N�������̑����ɂ́@�R���̋�������܂��B���傤�ǖ��J�ł����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����̎ʐ^�ł��B�������Ċ�̂悤�ł��B����͕�����܂��@���Ȃ�̌�N�̂悤��

�����܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

2023�N�̍��@���̂Q�֑���

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

2023 ����2

2023�N�̍��@����2

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�R�Y�����ꂩ��I��������r���̕z�ڐ쉈���ɂ͂�������̍����炢�Ă��܂����B

�ǂ������g��ł����@���Ȃ�Â��ǂ���傫�ȍ��ł����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�ޗnj��R�Y���@�I��(�܂Ƃ�)��Ǝ��Ղ̎}������@2023�N3��31��

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�}�����z�̎R��������ēo���Ă����Ɓ@�ˑR�傫���L�������}��������ڂɓ���܂��B

���͂����������炵���̂ł����@���͔_�n�ɂȂ��Ă��ēd�C��ň͂܂�Ă��܂��B

���傤�ǔ_��ƒ��̂�������ɐ����|���ē��点�Ă��炢�܂����B

�E�͐���g��ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

����Ȏ}�����ł��B�V�C�\��ł́@���ꎞ�X�܂肾�����̂ł����@�_���Ȃ��Ȃ���ꂸ

���J�̉Ԃт炪�@���܂���������܂���ł����B

�����猩�グ��Ɓ@�傫�ȍ����Ƃ悭������܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�������ȍ��Ȃ̂Ł@�S�̂��ʂ����Ƃ���Ɓ@��������Ȃ��ƃJ�����ɓ��肫��Ȃ��̂�

���̓y�n�̔_�Ƃ̕ꉮ�̒�ɓ��点�Ă��炢�܂����B

���傤�ǁ@�v���̃J�����}���炵���l���X�^�b�t��A��ĎB�e�ɗ����Ă��܂����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�ޗnj��R�Y���k��@�V�_�Ђ̎}����@�@2023�N3��31��

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

������傫�Ȏ}����ł����B���Ȃ艓������ł����̎p���m�F�ł��܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���̑����ł��B���Ȃ�̋��ŔN���������Ă���̂�������܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���ؑS�̂��傫�����H���X���Ē���o���Ă��܂��̂Ł@�x����������Ί��S�ɓ|�܂��ˁB

�R�̒����ő傫���}�𐂂炵�Ă���̂Ł@�k��W���̂ǂ�����ł������܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�ޗnj��F�Ɏs�{��

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�ޗnj��R�Y������̋A��ɓ��ɖ����@���܂��܉F�Ɏs�{���ɍ����|����Ɓu�{���̑���v�̊Ŕ�

�ڂɗ��܂����̂Ł@�Ԃ��~�߂�(500�~�ł�)�@��������ɍs���܂����B

����͖{���̑��͂���́@���n���l�Ƃ����K�ɕ������Ԃ����Ă���傫�ȍ��ł��B

��ɉf���ĂƂĂ����ꂢ�ł����B���̎��Ԃ͗[���ł����@���̎��ԂɂȂ�悤�₭�\��ʂ�

����̐�ɂȂ�܂����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�{���̑���ł��B��͂茩���ł��ˁB�v���Ԃ�ɂ���ȋ���Ȏ}��������܂����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

��R�̐l�����ɗ��ċ��܂����B���̑���́@�ʏ́u�����q���v�Ƃ������܂��B��Ŏ��͂���

�㓡�����q�����̒n�̐l�����������Ԃ点�ā@���̒n�Ő��U���I���������ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

��͂苐��Ȏ}����͉₩�ł����ł��ˁB�O�t�̑�����₩�őf���炵�����ǁ@���̖͎���

350�N�Ɣ�r�I�Ⴂ�̂Ł@�͋����������Ă���̂Ŏx��������܂���B

�Ⴂ���Ƃ͂����ł��ˁB�₩���Ɨ͋����������܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���̃A�b�v�ł��B�ꂪ���ꗎ����悤�Ȕ������ł��ˁB

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����猩�Ă��@��납�猩�Ă��iᛂȂƂ���͑S�������ā@�S���ʂ��ꂢ�ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���J�������߂����̂ł��傤���A�Ԃт炪���ɎU��n�߂Ă��܂����B

���̏����͊������グ�ā@����L���Ċy�������ɎU��䂭�Ԃт���y����ł�����Ⴂ�܂����B

���Ă��ā@��������ƂĂ��y�����Ȃ����̂Ŏʐ^���B�点�Ă��炢�܂����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

2023�N���@�ЂƂ܂��I���܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���K�˂ā@2022

2022 ����1�@�숢�h�̍�

���N�̍��́@�܂��숢�h���֏o�����܂����B

�숢�h���̃z�[���y�[�W�Ń`�F�b�N���Ă�����4��1�����J�Əo�Ă����̂�

����4��1���ɑ����o�����ā@�숢�h�������܂����B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

��S�s�̑�N

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

���h�R���o�b�N�ɂ�����S�s�̑�N�ł��B

�������@�Ȃς��Ȃ��B���܂Ō��Ă�����{���̖��J�Ƃ͕��͋C���Ⴂ�@���J�̊��ɂ͉Ԃ����Ȃ��Ȃ��B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

���[�����̓����铌���ɉ�荞��ł��Ԃ͏��Ȃ��Ȃ��B���������Ȃ��B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�Ԃ��悭����Ƃ܂��Q�������@�ƂĂ����J�̕��͋C�ł͂���܂���B

�ܕ��炫���x�ł��B����Ŗ��J�����o���ā@�q�W�߂���̂�����@���̍��\�ł��B

���������ԏ�ł�800�~������āB

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

���Ƃ��Ɠ�{�̖������ł��������悤�Ȋ����ł��B

��{�̖������ʼn��ꂽ�悤�ɂ͌����Ȃ��Ȃ��B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���̍��̌����ł��B����͌ܕS�N�O��Ȃ̂ł��傤���B

�|�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�悭����ƍŏ㕔�ƍ��E�̐�[�ɂ́@�ԉ���Q������܂���B�V�����i�͂�n�߂Ă���悤�ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���̎ʐ^�́u�X�c�q���ʐ^�W�@��{���S����v�̈�S�s�̑�N�ł��B

���̖{��2004�N�̔��s�Ȃ̂Ł@����ȑO�̎p�ł��B�����[�������ƉԂ�����

���ؑS�̂��₩�ł��B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

���̎ʐ^�́@�숢�h���̃z�[���y�[�W�̎ʐ^�ł��B��̎ʐ^�Ƃ̂��̂Ɣ�ׂ�Ƒ啪�Ԃ������Ă���̂�

������܂��B���������Ȃ萊���Ă���̂ł��悤�B����ł��ߋ��̎ʐ^�������ł��B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

���̓������������́@�숢�h�������J���ƌ����Ă����Ԃł��B����ȉԂł͂��e�������܂��ˁB

������\�s�ׂł��B���܂őS���̈�{�����S�{�ȏ㌩�ė��ā@���̍��͍Œ�����[�X�g�����ł����B

�ߋ��ɎR���ʼn��숢�h����K��ā@�y�n�̐l�ɑ�ϐe�ɂ��ꂽ�̂œ숢�h�ɐe�ߊ��ƍD��ۂ�������

�����̂ł����@�숢�h��������Ȃ��邢���Ƃ�����Ȃ�ā@�v�������܂���ł����B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

���̍��͔N�X����Ă���悤�ł��B

�������쓡�E�q�傳��̂悤�ȍ���肩���؈�ɂ݂��đ�����Ȃ��ƁA����ȍ��\�s�ׂ����܂ł�

�����Ă͂����Ȃ��Ǝv���܂��B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�ω���

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

���̍��͖q���n�̒��ɂ���܂��B

�܂�q��̒��̈�{���Ł@�u�����_��̈�{���v�̂悤�Ȋ����ł��B

�q�������ēo���Ă����Ɓ@�傫�ȍ���������܂����B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���J�Ƃ͂���������Ԃ������̂ł��傤�ˁB��قǂ̈�S�s�̍��͂Ђǂ����܂����B

�|�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���h�R���o�b�N�ɂ����ω����ł��B���̎���ɓd�C����܂������@��������Ȃ����߂Ǝv���܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�l���{������̊Ŕł��B���̖q��͒n��̋����q��ł݂�Ȃō����܂߂đ�ɂ��Ă����c�_�n

�������ł��B���̎���������ʊJ�����Ă��邻���ł��B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�郖�x�̎R��

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

���̎ʐ^�K�C�h�́@�u�킵�̍��@�B�e�K�C�h�@�O�h���[�v�̃y�[�W�ł��B

�R�̎Ζʂɗ����Ă���Ǝv���邱�̍��́@���_���猾���Ό������܂���ł����B

����Ȃ��Ƃ͍���ǂ��n�߂Ă���@���߂Ă̂��Ƃł��B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�K�C�h�̒ʂ�Ɂ@����319�����𐴐����������đ���Ɓ@���̂悤�Ȍi�F�������܂��B

���h�R�ƍ��q�x�������ƌ����Ă��܂��B

�����������ɂ͍��̖������炸�@�Ƃ��Ƃ����܂ōs���Ă��܂��܂����B

���t�߂Ɉ�l�̃J�����}���������������ā@���̕��ɕ����Ɓu���V�͈��h�Ƃ��̎���̎ʐ^��

40�N�ȏ�B�葱���Ă��邪�@����ȍ��͕��������Ƃ��Ȃ��Ȃ��B���x����ŌW�J������@����

���ɗ��Ă�v�Ƃ������Ⴂ�܂����B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�R�̒��ɂ́@���{���R�����炢�Ă��܂������@���̎ʐ^�̂悤�ȑ�͂���܂���ł����B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

���̍�����ɍ炢�Ă���@�ӂ��Ƃ̏W���̍ʼn��̉Ƃ̕��ɂ���������Ɓu�������͕������炱���ֈڏZ����

25�N�ɂȂ�܂�������ȍ��͕��������Ƃ�����܂���v�Ƃ������Ⴂ�܂����B

���̂��v�w���@�n���̊ό��p���t���b�g�����낢��ƒ��ׂĂ��������܂�����������܂���ł����B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�n���̕����m��Ȃ��悤�Ȃ��̍��͂��܂胁�W���[�ł͂Ȃ��悤�ł��B

�����v���ɂ́@���̍��́@�W���̍����R�̒��́@�������R���Ȃ̂ł܂��Q�̏�ԂŖڗ����ɂ������

�Ȃ̂��Ǝv���܂��B�Ԃ��炯���̑��݂͖ڗ��Ǝv���܂����B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�c��ڂ̈�{��

�|�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���̍��͂����ɕ�����܂����B����325�����𑖂��Ă���Ɣ����s���N�F�̉c��ڂ̐^�Ɍ����܂����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���h�R���o�b�N�ɂ����@�c��ڂ̈�{���ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�c�O�Ȃ��疞�J�ł͂Ȃ��悤�ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�ߊ���Ă݂�Ƃ��Ȃ�炢�Ă��܂��B�R���Ōܕ��炫���Z���炫���炢�ł����@�S�̓I�ɂ͂��܂�Ԃ�

�ڗ����܂���B�����I�ɏ������������悤�ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���J�ɂȂ�Ƃ���Ȋ����������ł��B

���u�킵�̍��@�B�e�K�C�h�@�O�h���[�v���

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�r�̌E�̍�

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���̍��������ɕ�����܂����B

���������̏ꏊ���@�q��̒��ŁA��������������֎~�̃o���P�[�h������܂����B�܂�����Ă͂����Ȃ��̂ł��B

�K�����ǂ���������܂��@�Q�[�g�̔����������J���ɂȂ��Ă��܂����̂ŁA�u����������ォ�痈���̂�����

�����������点�Ă��������A���߂�Ȃ����A���߂�Ȃ����v�ƌ����Ȃ���@����ɔ����J���ē���܂����B

���߂�Ȃ����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���̍��̎�O�Ƀo���P�[�h������ߊ��Ȃ��̂Ł@�悭�킩��܂��炫�n�߂Ă���悤�ł��B

�]���ŎB��܂����B�S�̂������s���N�Ɍ����܂����@�ǂꂭ�炢�炢�Ă���̂�������܂���ł����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���J�ɂȂ�Ƃ���Ȋ����������ł��B

���u�킵�̍��@�B�e�K�C�h�@�O�h���[�v���

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�ƌ������ƂŁ@�숢�h���Ł@�܂Ƃ��ɍ炢�Ă����̂͊ω��������ł����B

���͋�B�̂��̑��̏ꏊ�̍��@�ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

2022 ����2

���K�˂ā@2022�N�@����2 ��B�̍�

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�啪���F���s�̍�

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�F���_�{�O�̊�ɉ˂�������ƍ��ł��B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�F���_�{�����̒r�ƍ��ł��B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�F���s���𗬂��@�w�ِ�(�������)��h�����̍����ł��B

����g�삪���J�ł��ꂢ�ł����B

�|�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�������@���s�̍�

�|�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�@����Г�����̒r�ƍ��ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�@����ЎQ���̍��ł��B���̓��͓��j���Ȃ̂ł�������̕����Q�q�ɗ����Ă��܂����B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�@����Ћ����̎萅���̉����̏�ɍ����������Ԃ���悤�ɍ炢�Ă��܂����B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�F�{��̍�

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�Ί_������āA���̏�̘E�����ꂽ�܂܂ł����@���͖����ɉԂ�t���܂����B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

����̍L�ꂩ�猩������ƍ��ł��B���̍L��ł͊F����A���Ԍ�������Ă��܂����B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�Ί_�̈ꕔ�Ȃ̂��A�Δ�Ȃ̂����d�l�����ނ����u�����Ă���܂����B

���̏�̍������J�ł��B

�|�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�Ί_�͊��S�ɕ��Ă��܂����@���̏�̍��̌Ö͌��C�ɖ��J�ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�F�{������w�����̂́@�����[���ł����B���̈דV��ɂ͓o�炸�ɋA��܂����B

�A�H�̍����ɂ́@�ᓴ���X������Ă��܂����B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

����s���x�����u(�Ԃ�)�͏�������x�ڂɘa���㗤�����ꏊ�ł��B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�}���͌��߂��̌����ł͏��������J�̍��̉��Ł@�n���ė����L���C�̂ق������߂Ă��܂����B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�V�k�_�Ђ͏������㗤�̋L�O�Ɂu�r���N�V���v�̕c(��)��A�����Ƃ����������݂��܂��B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

���J���̌������Ł@���g�n�w�̎��������܂������̖��r���N�V���ł��B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

����s�Ŕ���@���U�����܂����B�����w��w���̍����͌����ł����B

�����𗁂тăs���N�ɋP���Ă��܂����B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�������H�̃T�[�r�X�G�����̍��ł��B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�ǂ��̃T�[�r�X�G�������Y��܂������ƂĂ����ꂢ�ł����B

�|�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���h�̍�

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���h�̘[�̍��ł��B�Y��Ȉ��h�̕��i�ɍ����ƂĂ����ꂢ�ł����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�֖�C���̍�

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�֖�C���̎�O�̍������J�ł����B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�����ɂ��֖�C���勴�͍H�����ł������A���͖��J�ł����B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

��B�̍��I���

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���K�˂ā@2019

201�X�@����1

�����Z�̍��@����1

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

����K�˂��@�����Z�̒n�}�ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���˖�̎}����

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�ŏ��ɐq�˂����˖�̃V�_�����́@���x�n��̍��Ղ�̍Œ��Ł@�G�t�����܂����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����ʂ������R�G�t���Ɠ����A���O���̎}����ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���̑����ɂ́@��R�̐��傪�A�����Ă��܂����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���Α��́@���ꂢ�Ȓ����ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���̍����炭���́@����̓c�ނɐ���@�c�A���̏��������邻���ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����猩����@���X�Ƃ�������400�N�̃G�h�q�K���̎}�����ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�y�y�����̎}����

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���ɖK�ꂽ�y�y�����̃V�_���́@���̌b�ߎs�̊ό��T�C�g�̎ʐ^�����ĖK�ꂽ�̂ł���

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���ۂɍs���Č�����@���̂悤�ɑ䕗�Ŏ}��������ꂽ�̂��@���z�Ȏp�ɕς��ʂĂĂ��܂����B

����110�N�Ə����Ă���܂����@����Ȃɍ�����Ă���悤�ɂ͌����܂���B���̍��̓n�Y���ł����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�V�c�̍�

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���ɖK�ꂽ�V�c�̍��́@���邩��ɓ��X�Ƃ�����ł����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�l�̂���̒�ɐA����ꂽ���Ȃ̂Ł@�ŏ��͉������ĊO���猩�Ă��܂����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���܂��܉��l���o�Ă����ā@�u�ǂ������֓����Ă݂Ă��������v�Ƌ����̂Œ�֓��点�Ă��������܂����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���̍��̑����ɂ����傪�A�����Ă��܂����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�Ԃт�͂�⏬�Ԃ�Ł@���x���J�ł����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�������Ɏ���500�N�̃G�h�q�K���́@���X�Ƃ��������ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���̂���̉����ɂ́@����l�̒���ꂽ�������@���ׂ��Ă��܂����B�ƂĂ��f�l�H�Ƃ͎v���Ȃ����h�ȕ����ł����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���̂���̒�ɂ́@��X�̓���̕������̎q���𑝂₵�Ă�������100�N�߂��ɂ��Ȃ�q���B������

�����O�ɐA������Ă݂Ȍ��C�Ɉ���Ă��邻���ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����Z�̍��@����2�֑���

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

201�X�@����2

�����Z�̍��@����2

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�Ђ���̎}����

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���̍����l��ɂ���܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�ǂȂ�������������Ȃ������̂Ł@����ɓ��点�Ă��������܂����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���̎���̂����̐A�т��傫���Ȃ�@���͋��������ł����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���̑����ł��B��c��X�̂��������Ă���悤�ł��B�����300�N�Ə����Ă���܂����B

�u�Ђ���v�Ƃ͂��̂���̉����������ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�A�낤�Ƃ���Ƃ������łĂ����ā@���b���f���܂����B

��T�̍炫�n�߂́@�Z���s���N�F�Ŏ���ɐF�������Ȃ邻���ł��B

���̍��̌����q�ׂ̈Ɍb�ߎs���@�߂��ɒ��ԏ��ݒu���Ă���Ă��܂����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���l���i�͂��Ƃ܂��j�̃q�K����

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����Ė��q�d�S�̖��q�w�����@�w�O�Œ��H�^�C���Ƃ��܂����B

���q�́@���̖��q���G�̏o���n�Ƃ��ŁA���N�̑�̓h���}�����G����l���Ƃ��ŊX������オ���Ă��܂����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�w�O�̃��X�g�����Ł@�ׂ̐Ȃ̃W�[������Ɂu���l���̃q�K�����v�̏ꏊ�����̂ł���

�N�������m����܂���ł����B�u�����肱�̋߂��ɑ傫�ȍ��������v�Ƌ�̂ŐH������Ă�����