�x�߂̗��j���ɂ́u�q�~�R�v�Ȃ鏗�������т��ѓo�ꂵ�܂����A�L�I�ł͕s���R�Ȃ��炢

�O�ꂵ�āu�Ђ݂��v�����Ă��܂��B

�L�I�������������������E��b�����s�䓙��ɂƂ��ā@�Ȃɂ��@�܂������Ƃ�����̂ł��傤�B

����Ɂu�Ђ݂��v�̎���̓��}�g��鉤���̎���Ł@�a���͊��S�Ɏx�߂̑�����Ԃł����B

������悵�Ƃ��Ȃ��̂��@�q�~�R������v���ł��傤�B

�|�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�q�~�R�́@�o�ꏇ��

1.�����\�P�@�@�@2.�F���L�ʕP�@�@3.�T�z�P�@�@4.�L�P�@�@5.��a�P�@�@�ł��B

�|�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���̃u���O�Ł@���݁@������q�~�R�ɂ��Ă̂܂Ƃ߂��s���Ă��܂��B

�����ł��̃y�[�W�ł́@���ꂼ��̃q�~�R�̏ڂ���������@���̎���w�i�͊ȒP�ɐG��邱�Ƃɂ���

����́u�q�~�R�̂܂Ƃ߁v�ɏڂ����������Ǝv���܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

1.�T�z�P

�܂��T�z�P�̂䂩��̒n��K�˂܂����B

�T�z�P�̓��}�g��鉤����\��剤�@���q��(�Ђ����܂��A�F���Ƃ��������)�̕P�c���ł��B

�Z�����ەF�ƕF����ł��B

���q���剤�̍c�q�@�F����(�F���m�F�z�Ƃ��������)���a玂̒n�ő�\���剤�Ƃ��Đ������s���܂��B

���傤�ǂ��̂���@��B�������Ƃ̃C�N������������Ł@���˓��C��i�݁@�g�������𐧈�����

��g�ɏ㗤���܂��B

�����Đ���R�n���đ�a�N�����悤�Ƃ��܂����@����R�n�̓����Ł@���ەF�̑�R���C�N�����̍s�����

�j�݂܂��B���̂��߁@�C�N�����͎R���ɉi�����܂�@���̎R�̓C�N�����̖��O����C�R�}�Ɩ��t�����܂��B�@

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

����ʂĂ��C�N�����́@���ەF�A�T�z�P�ɖ��g�𑗂�a�r��\������܂��B�T�z�P�͂����

����ā@�C�N�����̍@�ƂȂ�A�C�N�����͂悤�₭��a�ɓ���܂��B�������܂��剤�Ƃ͂Ȃ�܂���B

�T�z�P�͎O�֎R�̑��z�̏��_�����J����P�ޏ��ƂȂ�u����쏗�M(�����Ђ�߂ނ�)�v�ƌĂ�܂��B

�����������̓r���Ł@�����L�A�������̍ō��w�����̉F���L�ʕP�͕a�����܂��B

��e�̖L�ʕP�̑��V���I���@�x��Ă���Ă����@�L�P�A�L�F�����L���R�̓C�N�������T�z�P�ƌ������A�T�z�P��

���z�̏��_���J��@����쏗�M�Ƃ��Ă���̂Ɂ@�V���b�N���܂��B

���Ƃ��ƘA�������́@�F���L�ʕP�̌��ǂ̐_��Ă��܂�������B�����ŖL���R�͍��ەF�ƃT�z�P���U�����܂��B

�T�z�P�́@�L���R�ɒǂ��ā@�z���c���P�c�q����č��ەF�ƂƂ��Ɂ@�ߍ]��������֓������܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����_���[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

����K�˂�_�Ђ͏��߂ăl�b�g�Œ��ׂ܂����B�����͐Ė؉_�B�搶�̖{�Œ��ׂ�̂ł���

�T�z�P�̐_�Ђ��Ȃ���������ł��B�l�b�g�ɂ͂�������̃T�z�P���o�Ă��܂����B

���ɂ͐D���̏��_�Ƃ��@�t�̏��_�Ƃ���������܂������@�啔�������m�c�@���J��Ə����Ă������̂�

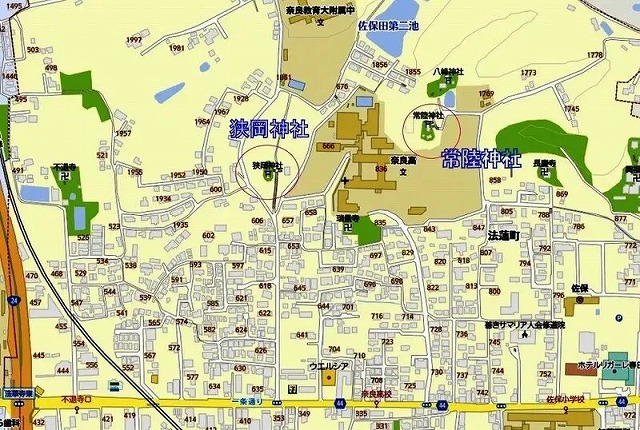

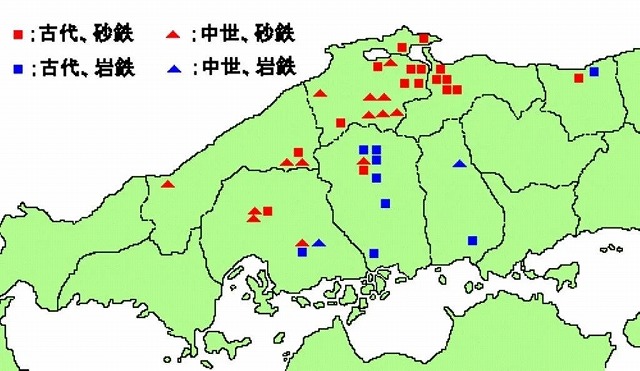

�����ɂ݂���܂����B��̒n�}�̓������܂����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�Z��X�̓˂�����ɂ���܂����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����ɂ킩��܂����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�Ȃ��߂Č���_�l�Ł@�T�z�P�Ƃ͂����Ȃ������ł����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�܂����������Ȃ��Ǝv���Ȃ���@�Ƃɂ����i�݂܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����Ă������ɐΔ�Ɛ����Ŕ�����܂����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�L�I�����p�������ɂ͐��m�ł��B�������ɑ���X�剤�̑��ŁA�ꎞ�̓C�N���剤�̍c�@�ł�������B

�L�I�͑�10����q���Ƒ�11��F������B���Ă��܂�����A�T�z�P�̕��e�������Ȃ������̂ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�V�����Δ肪����܂����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

������T���Ă��T�z�P�̎ЁA�K�͂���܂���ł����B

�l�b�g�ł͉��l���̕����@�T�z�P���K�͏헤�_�Ђֈڂ��ꂽ�Ə�����Ă����̂�

������։��܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�l�b�g�̒n�}�ł͏헤�_�Ђ͋����_�ЂƁ@�ޗǍ��Z�������Α��ɂ������̂ł���

�T�����܂����B����Ƃ��̈ē��W���������܂������A

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�T������Ă��Ȃ��Ȃ�������܂���B���傤�ǒʂ肩�������Ԃ̕��ɕ�����

���̊Ԃ����̂������ł��B

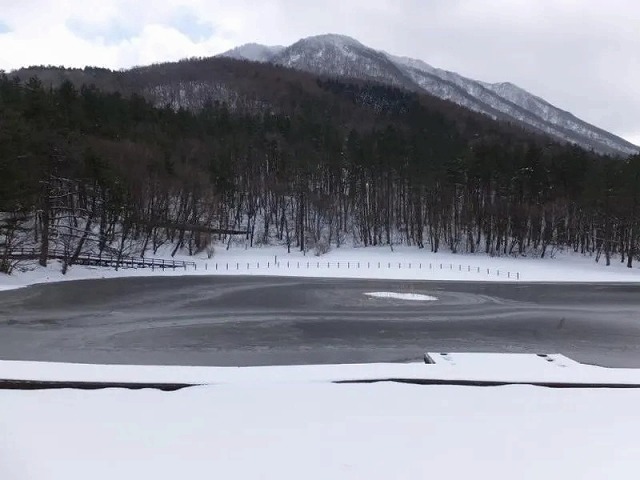

���͓ޗǍ��̑̈�فA�E�͓ޗǍ��̃e�j�X�R�[�g�Ł@�w�Z�̕~�n���Ǝv������܂���ł����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

����ƌ�����������������܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���Ȃ�L�����������������T���܂����@������̐_�����

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

������̐_������@�݂ȏ��߂ĕ����悤�Ȑ_����Ł@�Ȃ��Ȃ��T�z�P�͌�����܂���B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����̂͂���ɏ������K�������܂����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�ߊ���Ă݂�Ɓ@����Ƃ���܂����B�T�z�P��_�@�Ə����Ă���܂����B

�ǂ������������Ł@���̋����_�Ђ��炱���ֈڂ��ꂽ�̂��@�����킩��܂���ł����B

�Ƃɂ���������ɒ�������Ă��܂����̂Ł@�[�X�ƎQ�q�����ā@���Ɍ������܂����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�@�q�~�R�䂩��̒n��K�˂�c�A�[�@����2�@�����A�O�֎R�A�����_�Ђ֑���

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

69-2�@�q�~�R�䂩��̒n���a�ɐq�˂�c�A�[�@

�@�@�@�@�@����2�@�q�~�R�̕���

�@�@�O�֎R�Ɗ����̒n����ƖL�P�̒n�@2021�N3��17��

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�q�~�R�䂩��̒n��K�˂�c�A�[�@�@����2�@�q�~�R�̕���@�O�֎R�Ɗ����̒n����ƖL�P

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�T�z�P�̒n����@���x�̓����\�P�ƖL�P�̒n�Ɍ������A����s�ɓ���܂����B

�����Ȃ肱��ȃo�J�����Ŕ����o�}���ł��B�Ŕ̒��g�͂�낵���B��������s�̎O�֎R�A�����R

���S�Ƀq�~�R�A�܂�P�ޏ��l���������ꂽ�̂ł�����@���̂Ƃ���ł��B

���������̏�����Ă���ڎ��̎��������܂���B2000�N�O�̎x�ߐl�������@����̍���l�X��̂�

���O�̎������܂��ɂ��肪�������Ďg���Ȃ�āB

����s�̔n���Ȏs�����̐E�������A�����Ɠ��{�l�Ƃ��Ă̌ւ�������Ȃ����B�p��m��A������B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

��_�_�Ђ̑咹�����猩���O�֎R�ł��B�_�Ђ̂��_�̂ł��B

�����炲�_�̂̎R�ɓo�q���܂��B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

��_�_�Ђ̒����ł��B���̌`���o�_���̒����̌��_�������ł��B

�o�_�ł́@���]�s�̐��n�_�ЂɗB��c���Ă���Ɖ_�B�搶�̖{�ɏ�����Ă��ā@�K�˂܂�����

��������܂���ł����B

�����̋������狷��_�Ђ�������������o�q���܂��B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�r���̔֍��_�ЂɎQ�q���܂��B�����ɂ́@���F�܂莖���ƋL�I�Ŗ��O��ς���ꂽ�o�_����

�攪�㕛���̔��d�g�Ðg���J���Ă��܂��B

���Ȃ݂ɑ�_�_�Ђɂ͏o�_�����攪��剤�A�܂��E���u�喼���v�̔��疵�����J���Ă��܂��B

�L�I�ł͑卑��Ɩ��O��ς����܂����B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�[

������ɂ��Q�q���܂����B�s�n���_�ЂŁ@�s�n���P���J���Ă��܂��B

�@���O�o���̖����Ł@��������x�ڂɗ���������ɉł���āA�������Ƃ̑c�A���o���ƕ䉮�P��

�䐶�݂ɂȂ�܂����B�䉮�P�͏����̒��j�ŕ��Ⴂ�̌Z�́@�\�҂ƌ����������a�����剤��

�V�̑��_���䐶�݂ɂȂ�܂����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

����_�Ђ̒������Ñ�o�_���ł��B�����̋�������300�~���ĎO�֎R�ɓo�q���܂���

�c�O�Ȃ���@�J�����͌ߑO�������Ƃ������ƂȂ̂Ł@�o�q�ł��܂���ł����B

���܂Ł@���_�̂̎R�́@������r�R�_�Ђ���j�̎R�ցA��؎R�_�Ђ����؎R�֓o�q�������Ƃ�����܂���

�����Ƃ��o���5���Ԃ�����܂����B

�O�֎R��20�`30���œo�q�ł������Ȃ̂Ɂ@�Ȃ��ߑO�������o�点�Ă���Ȃ��̂��킩��܂���

�Ƃɂ����郋�[���Ȃ̂ł��悤���Ȃ��ł��ˁB

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

���傤���Ȃ��̂Ł@�������ӂƞw���_�Ђ�������Ƃɂ��܂����B

���̕ӂ�͍���s���c�Ƃ����n���ł��B

�o���Ƒ��㓖��̑��c�c���q�́@�o���ƃN�j�A���P�̈����̃����\�P���x�������܂����B

���c�̒n���͑��c�c���q���炫�Ă��܂��B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�O�֎R�R�[���犪�����ӂ߂��Ƃ���ł��B

�ʂ̃y�[�W�̃q�~�R�̂܂Ƃ߂ŏڂ����q�ׂ܂����@���̃q�~�R�̃����\�P���P�ޏ��ɂȂ�Ɓ@���������헐�����܂�

�a���ɂ悤�₭���a���K��܂����B

��ꎟ�����ő�a���肵�������R�ƒn���̏o�_�n��鉤�ƂƂ̑������@�����̌�����������X��

�剤�ɂȂ�Ɓ@�悤�₭���������܂�@�����\�P�̑��z�̏��_���J���Ղɂ́@���}�g�̍����͂��납

�����������������̍������Q�W����悤�ɂȂ�@���������̒n�ɂ�������̏h�ɂ����Ă���

�e�n�̍������Q���܂肵�Ȃ����ՂɎQ��������@���Q�����e�n�̓y�Y�������\�P�̐_�a�ɕ�[���܂����B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�����̏W���ł��B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

���́u�܂��ނ��v�͓�����ł��ˁB

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�������JR�����w�ł��B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�[

�����Ğw���_�ЂɌ������܂����B�������Ñ�o�_���̒����ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����ɂ��A�O�_�ЂƓ����O����������܂��B

������o�_���ł����@���ݏo�_�Ŏc���Ă���̂́@�o�_���l�_�ЂŁA�Ñ�o�_������Z��喼����

�b�Ö�(���݂�)���J���Ă��܂��B���������Ƃ��ėL���ł��B

���ɂ����K���L�P���K�ł��B

�C�N�����̃��}�g�N���ő�a���������Ă���Ƃ��Ɂ@�ɓs�����݂�鰂̒��ݕ����@�����ɂ��

�a���̏����Ƃ��ĉF���L�ʕP�̌�C�Ƃ��ā@�����ɖL�P���w������܂����B

�L�P��鰏��ɂ́@��^�Ƃ�����@�u�Ƃ�v�Ɠǂ݂܂��B

�N�����u��܂Ƃ����v�Ə����ꂽ�̂��u��܂��������v�ƊԈႦ�ēǂ悤�Ɍ����āu������v�ł͂���܂���B

�L�P�͉F���L�ʕP�̈����Ł@�L�����P�ƌĂ�܂������@�u�Ƃ悫�v�ł́@�L�̍��������Ă������������Ƃ����̂�

���̂Ł@�L�I�ł́@�u�L�L����P(�Ƃ悷������Ђ�)�v�Ə�����܂����B�Ȃ�̂�������B

�Z�̖L�F���@�L������F�ł͂Ȃ��@�L�L����F�Ƃ�����܂����B�@

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

���ʂ̒�������͓��R��������͂��ł����@�����͉������Ђǂ��ĉ��������܂���B

�L�P�͂����w���_�ЂŁu���ǂ̐_�v��Đl�C���W�߂܂����@���̐l�C�Ɋ�@�����������@

�C�N�����͎����̕��Ⴂ�̌Z���̖L�F�ƖL�P��o���Ƃ̉��Γc���F�ɖ����ɖ����ā@���}�g����

�ǂ��o�����܂��B�L�P�̖��H���@�u�Ђ݂��̂܂Ƃ߁v�ɏڂ�����������ł��B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�w���_�Ђ́u�R��ӂ̓��v�ɖʂ��Ă��ā@�n�C�J�[�������@�_�А��ʂɒ��X�����肱���֗����

�����������܂��B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�_�А��ʂ̍��͂����قƂ�ǎU���Ă��܂����B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�����͂����łɂイ�˒�H��H�ׂ�̂ł����@�����x�������̂Ł@���͂���H�ׂ܂����B

��ς������������̂Ł@���y�Y�ɂ��@���܂����B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�[

�P�ޏ��c�A�[�@�����

�Ñ�o�_�g�b�v�y�[�W�͂�����ł��B

http://yochanh.sakura.ne.jp/kodaiizumo/index.html

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�����j���e�ɂ��Ắ@���ׂĐĖ؉_�B�搶�͂��߁@�匳�o�ł̂��ׂĂ̖{���Q�l�ɂ��܂����B

�_�B�搶���������ς݂ł��B�܂����ׂĂ̎ʐ^�͎��������ŎB��܂����B

�܂��n�}��Mapion������p���܂����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�z�[���y�[�W�̃g�b�v�͂�����ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

69-1�@�A���ȓ����ꑰ��㩂ɂ͂߂��Ď��ӂ̂����ɖS���Ȃ����������^��

���セ���M������ꂽ�����ꑰ��V�c�Ƃɂ��@�w��̐_�l�Ɏd���ďグ���܂����B

�ނ̂�������Ɍ��Ă��ď��]�˂̎�����ی�������]�s�́u�����V���{�v

��q�˂��L�^�Ɂ@�⑫�����������܂����B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2021�N2��2��

�����V���{�Ɩ쌩�̏h�I�̌�˂�K�˂��L�^�Ɂ@���N����̓n���l�ڃ{�R�̐�����lj����܂����B

�܂������Ƃ̑c��@�o�_�n�̓y�t�Ƃ̐������lj����܂����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

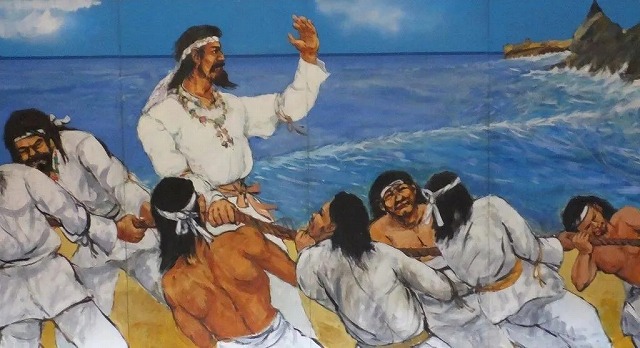

��B�������Ƃ̓����ŁA�C�N�������ꑫ��ɓ��{�C��k�サ�A�o�_�����̓c�a�R�_�a��j������

鰂���Ⴂ�����{�̋т̌���i�����̌ꌹ�ƂȂ�j���������đ�a���肵���c���Ԏ�i���N�n���l

�q�{�R�̎q���j�́A���������}�g�̉��̂悤�ɐU�����܂����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

��������̂͂��ŁA�c���Ԏ���C�N������鰂ɕʁX�ɒ����ɍs��(���̃q�~�R�L�ʕP�̎g�҂Ƃ���)�@

���ꂼ�ꂪ鰂̊��ʁu���N���v���������Ă���̂Ł@�c���Ԏ炩�炷��Ɓ@�C�N�����͎����Ɠ��i��

�v���Ă��܂����B

�g�������̓����Ɏ���Ă��A��a�ɒx��Ă���Ă����C�N�����́@�����̖��߂ɏ]��ʓc���Ԏ�Ɏ���Ă��A

�������|�����͂��́u���o�_���Ɓv�ɏo�_�i���R�i�ߊ��@�H��\�獪��ʂ��ā@���}�g�ɏo������

�c���Ԏ�����悤�Ɂ@���������߂܂��B

�������Ƃɓ|���ꂽ�o�_���Ƃ̓��@���o�_���Ƃ̕x��(�Ƃт�)�͖��O�����Ƃɑւ��Ă����B�C�N��������

�H��\�獪��ʂ��ďo����v�����ꂽ���Ɠ���̑��c�F�́@�o�_���Ƃ�łڂ����������Ƃ�

���������B�������o�_���Ƃ̐_���ȓc�a�R�_�a��j�����N�n�́@�c���Ԏ�͂����Ƒ��������B

�����Ō��Ɠ���̑��c�F�́@���O��x(�Ƃ�)�̖��O��쌩(�̂�)�ƕς��ā@�쌩���c�F�Ƃ��ā@�_���ȓc�a�R�_�a��

�j���@�n�����N�l�ڃ{�R�̎q���̓c���Ԏ�ɕ��K����ׂɁ@���̏���������ā@�o�_����

�����A��ă��}�g�i�R���A�c���Ԏ�������ɑł��j��܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���̐푈���@�L�I�ł͓����K��(�����܂̂��͂� ���c���Ԏ炪�̒n�ɂ��ČN�Ղ��Ă����ꏊ�u�ޗnj��䏊�s�������v��

�^�W�}�̖��O���a��^�C�}�ƌĂ�ē����̎������Ă�ꂽ)�Ɩ쌩�̏h�I(�c���Ԏ�̔s���Ɋ�C�N������

�쌩���c�F�ɕ������Ƃ̏d���̏̍��ł���u�h�I(������)�v��^���đ��c�F�͖쌩�h�I�ƌĂꂽ)�@��

���o�����̂��Ƃ��b�ɑւ����Ă���A�㐢�ɂ͂��ꂪ�告�o�̋N���Ƃ���Ă��܂����B

�L�I�̍��b�����낵�����Ƃɔ��W�������̂ł���B

�L�I�͕������Ƃ̃C�N�������@�o�_���̏�������ā@���}�g�̕�����������Ƃ��Ђ�����B�����߂�

�푈��͔�ׂ̑��o�b�ɂ��肩�����̂ł���B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���}�g�ɏZ�ݒ������@�쌩�̏h�H �̎q���̏o�_���́@�Õ��z���Z�p�ɗD��Ă��ā@�C�N�����c�@�̃q�o�X�P��

��˂�z���A���̌�y�t��(�͂���)�ƌĂ�@�y�t�Ƃ𖼏��B

���C�N�����ƃq�o�X�P�̕P�c���̑�a�P�́@�M�S�����@���z�̏��_��Ĉɐ��֍s���@�ɐ��̍���

�ɎG�̋{�̎ЉƁ@���x�F�̕ی�̂��Ɓ@�\���̂قƂ�ɓ��{�����Ăđ��z�̏��_���J�����B

���x�F�͓o���Əo�g�ł���B

��a�P�̎���@��̂͑�a�ɉ^��ďo�_�n�̉�ΉƓ���@��Γc���F(���������Ђ��@�y�t�Ƃ���{�q����)

��ɂ��Õ�������Đl�X�́@�y�t�������������@�y�t��(�͂��͂�)�ƌĂ��@�L�I��

����Ɩ��O��ς��Ĕ���Õ��Ɩ��O�����ւ����B����ɉR�͉R���Ăс@��a�P�͔��ʼnA����˂���

�S���Ȃ����Ƃ����킯�̂킩�����b������������Ɂ@�{�����͂��̉R�̂���ɏ�悹������

�u��a�A�ƂƂу����\�P�v��˂Ȃ�đ�a�P�ƃ����\�P�Ƃ���100�N�ȏ㎞��̈Ⴄ��l�̃q�~�R

�u1�Ԗڂ�5�Ԗڂ̃q�~�R�v�����̂��������������Ă��܂��@���܂��Ă���B���ꑽ�����Ƃ��B

��2015�N1��19���̋L���ɂ̂��Ă��܂��B

�����Ă��̓y�t�Ƃ̎q������͊w��̉ƌn�̐����Ƃ��]�Ɓi��������̉̐l��]���[�₻�̎q���R�w�ҁ@��]���e�j��

���܂ꂽ�ƌ����B���Ȃ݂ɑ�]�Ƃ��ї����A�̑c��Ƃ���Ă���B

���c�a�R�_�a�Ղɂ��Ắ@2014�N6��16���̂��̃u���O�̋L���ɍڂ��Ă��܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���Ғ��u�����v�̒n�����̂��邱�̂�����͎R�̒����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���̒��������Ɛ����V���{�̎Q�����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����ɂ͂��Ƃ��ƌ����c�F(�쌩�̏h�I)�̂��悪�������Ƃ����B

�쌩�̏h�H �͑�a�œc���Ԏ�̌R����ł��j��A�b����a�ɗ��܂�����A�C�N��������q�̂����y�n��

���q��ɔC���ďo�_�֊M������B���̋A�H�ɔd���̏o�_�n�̍����̉Ƃɏ��҂���Ă��y�����U����ꂽ�B

���������̉Ƃ̎g�p�l�Ɂ@���N�l�q�{�R�̉Ɨ��̎q���������Ă��ā@�H���ɓł��ė����ɂ��̒n��

�}�������ƌ�����B

�쌩�F�̈�̂͂��̒n�Ŗ�������A�吨�̏o�_�����o�_�������Ă��āA�쌴�ɐ��ā@��n���Ő�y���^�с@

�����������Ƃ����B����ł��̒n�͑吨�̐l���쌴�ɗ�����������u����v�ƌ����n���ɂȂ����Ƃ����B

��̂̈ꕔ�́@�o�_�Ɏ����A���ā@���̒n�ɑ���ꂽ�B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����œn�����N�l�ڃ{�R�ɂ���

�ڃ{�R�͒C�̉��q�ł��������A���e�̒C�؉�����a�܂�ā@�Ɨ��ƍ�����^�����

�I�ɑD�œ��{�C��n���Ă����B�o�_�����̑喼��(�剤)�ɏ㗤�̋����肢�o�����@�喼����

�u��Z���̓y�n��D��Ȃ����ƁB�o�_�����̔�������(�@��)����邱�Ɓv�������ɏo�������ڃ{�R��

��������ۂ����B���e�Ɏ̂Ă��ĐS���r��ł����̂��낤�B

�喼���͏o�_�A�Ό��A���˂̒n�ɏZ�ނ��Ƃ��ւ����B

�����Ŕڃ{�R�͒A�n�̊ێR��������̂ڂ�@���ݕ��ɏ㗤���悤�Ƃ������o�_���ɒǂ�ꂽ�B

��ނȂ��ڃ{�R�W�c�͏㗬�̑��(�L���s)�̍L�����n�ɑD�𔑂߂đD�㐶�����n�߂��B

�����͊ێR��͌��͋����A�Ë��R�łӂ�����Ă��Ă��̂��ߗ��ꂪ�����㗬�͎��n�тɂȂ��Ă����B

�����Ŕڃ{�R�͐l�X���w�����ā@�Ë��R�����͌����L���ė�����悭����Ə㗬�ɔ엀�ȖL���~�n���o�������B

�V�������n�ƂȂ����ꏊ�Ɂ@�ڃ{�R�W�c�͓c�������W�������Z�ݑ����āA���̎q���͓y�n�̍����ƂȂ����B

�������ڃ{�R�́@�o�_���Ƃ��t���݂��ā@�o�_�����i�����ݑ����B

���̂��߁@��X�ڃ{�R�̎q�����o�_���Ƃɐ푈���d�|�����B

�o�_�����̔d���ɓ˔@�N�����Đ�̂��@�o�_���ƂƑ�a�̈���(�o�_���Ƃ̑�a���Ɠo����)�Ƃ̕��f��}��

���ʏo�_���Ƃ͌Ǘ�����B

�ڃ{�R�₻�̉Ɨ��̎q���͂��܂ł��o�_���Ƃ��t���݂������ā@���̎q�����쌩�̏h�I��

�ł����̂ł���B�������쌩�̏h�I�̌R�ɏR�U�炳�ꂽ�c���Ԏ�͔ڃ{�R�̎q���ł���B

�ق�ܒ��N�l�͎��O�[������Ȃ��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���オ������A�쌩�F�̎q������y�t�Ƃ��o���ā@�������炳��ɐ����ƂƑ�]�Ƃ��o�����B

�o�_�����Ɂ@���i�Ƃ��đ؍݂��Ă����������P�i����悵�j���A���̒n�Ɏ����̑c��̖쌩�F�̕��

�Q�q�ɗ����Ƃ��A�ē����Ă��ꂽ�n���̏��q���@�����Ȃ̂ɋC�ɓ��蒞�����ā@���܂ꂽ�̂����^���Ƃ����B

���^��6�̂Ƃ��ɓs����}�������ā@�e�q�͓s�֍s���@���^�͐����Ƃ̎q�Ƃ��Ĉ�Ă��A������ɂ����

�V���̍˔\���J�Ԃ��ē��p���������炵���B

���̌゠�̓��{�j�̉��_�ł���A���ȓ����ꑰ�i���̎q���͂��ԂƂ�����N�ȏ�c����H�����ɂ��Đ����Ȃ��炦�ā@

�߉q�����͂��ߌ���܂ő����Ă���j�̉A�d�Ɋׂ���Ė��O�̎��𐋂���ꂽ���́@���m�̎��ł���B

���̌�{���ŋN����������ȕ��̉������̘A���ɓ����ꑰ�́@�������^���M�肾�Ƌ��ꂨ�̂̂�

�ނ��w��̐_�l�A�V�_�l�Ƃ��đS�����J��̂ł���B

�ނ̎���@���̐��n�Ɍ��Ă�ꂽ�̂��@�u�����V���{�v�ŁA��㏼�]�ˎ�ɂ��A���ꑱ���ė����Ƃ����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����Βi���������o���Ă����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�Βi��o��Ɛ��ʂɔq�a������B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�q�a�����h�Ȍ������B���]�˂̕ی�������Ă��������͂���B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�{�a�͂Ȃ�����Б���ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ��B�o�_���Ƃ̌������������Ȃ̂ɉ��̂��낤�B

��͏o�_���̏c�킬�ł͂��邯�ǁB

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�Q�W�a�ł͒��x�ߏ��̕����W�܂��ā@25���́u�H�̑�Ձv�̏��������Ă���Œ��������B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�u�쌩�̏h�H�v �̌��

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����̘e�ɐΒi������A�����o���Ă����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

������܂�Ƃ������悪����A�쌩�̏h�H �܂�����c�F�̌�˂��Ƃ����B

�J���������Ȃ��Ă����̂ŁA��˂ɂ��Q�肵����@�����������B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���c�F�̌Õ��́@�������ѓ쒬�쌩��ɂ�����܂��B

������K�˂��L�^�͂�����ł��B

http://blog.goo.ne.jp/yochanh1947-kodaiizumo/e/aa16ed0399a854fe21ff961e972b14f0

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

68�@���������̐��̒[�ɂ�������_��(�Ђ݂̂�������)��q�˂܂����B

�@�@���Ï���̑��Ő������q�̍c�q�ł�������u�����L�x�ȍ��͂ő��c���܂����B

�@�@���������얋�{�ɂ��Ռ`���Ȃ����ւ����܂������A�Ћ��ɂЂ�����ƘȂ�

�@�@�@���_�ЂȂǂɌÑ�o�_�����̕Ђ��������邱�Ƃ��ł��܂����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2020�N9��10���@

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�������q�̍c�q�A���u�������Ă������_�ЂɎQ�q���܂����B�@

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�[�z��q�ށ@�����_�Ё@�@����1�@

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����_�Ђ́@�o�_��Ђ̖k�A���������̐��[�ɂ���܂��B

���̒n�́@���{�C�ɒ��ޗ[�z��q�ނ̂ɓK�����ꏊ�ł��B

���̒n�ɗ[�z��q�ށu�����_�Ёv�����Ă��̂́@���u���ł��B

���u���͏�̋{�@��(�����鐹�����q)�̍c�q�ł��B

���̂�����̎���͌�قǏڂ����������܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�o�_�s���猧�����Ԃő���Ɓ@�₪�ĎR�Ԃɐ_�Ђ̌����Q���݂��Ă��܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�傫�Ȑ̒�����������܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����Ȃ��Ր_���傫�������ꂽ�Ŕ����o�}���ł��B

�V�Ƒ�_�͑��z�̏��_�Ł@�Ñ�o�_���Ƃ́u�����̖̂��v����a�����ŃA�}�e���X�Ə���������ꂽ���̂�

���z�̏��_���J��̂͂킩��̂ł����@�Ȃ��f���j�܂菙���Ȃ̂ł��傤���B

�������I���O3���I���Ɍ\�ҊC�݂ւ���Ă��ā@�o�_���Ƃ̎剤�ٔ��疵�╛�����d�g�Ðg��

�������ŗH�E�Q���āA�������o�_�����̉��ɂȂ낤�Ƃ��āA�X���������o�_������

��\�ꂳ�����厖���͂܂����̂���(���Ò�)�͓s�̋M���������L�����Ă����Ǝv���܂����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����Ŕɂ��@���̐_�БS�̂��@���얋�{�ɂ��@�S�ʓI�Ɍ��đւ����Ă���

���̎��Ɏ�Ր_���ւ���ꂽ���@�lj����ꂽ�������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

���̒n�����x�z���Ă����@��q�����ї��ɔs��A�ї����G�g�ɉ��肳��ɓ���ɂȂ������߂̂���

�ł�����@�������̒n�ł������̈��s�ɑ��錙���������Ȃ肤����Ă����̂ł��傤�B

�������J�邱�ƂŁ@��Ԃ̂͏o�_��Ђ̋{�i�̉ƌn�����ł�����B

�����ďo�_��Ћ{�i�͖���(�قЁ[�����̒����ȕ����ŏ����ƂƂ��ɏo�_�����Ŗ\�ꂽ)�̎q���ł�����B

���Ȃ݂ɑS���̓V�c�˂Ȃ���̂��@���̎p�����߂��炠�����킯�ł͂Ȃ��A�������̌������̈Ȍ�

���삪���z�̔�p���o���ā@�قƂ�ǂ̓V�c�˂����ւ��Ă��܂��B

���łɎ��݂��Ȃ��V�c�̗˂������肽������ł����B

���ˋ�̑剤��c�q�̐_���A���}�g�^�P���̗ˁA��B����o�����Ƃ̂Ȃ��C�j�G��(���_)�̗�

�����\�P�Ƒ�a�P�Ƃ�������̑S���Ⴄ��l�̕P�c��(������q�~�R)���������Ĉ�̗˂Ƃ�����B

�Ȃ�̂�������Ƃ��������ł��ˁB

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���h�Ȑ_��ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�_��������苫���ɓ���܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���ʂ��u�����݂̋{�v�ł��B�A�}�e���X���J���Ă��܂����@�����̕����������Ă��܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�q�a�ł��B�Ȃ���т₩�ł��ˁB

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

����������т₩�ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

������͖{�a��^�����猩���Ƃ���ł��B�����͂��ׂāu��������v�Ȃ̂ŁA�{�a��

��Б���Ƃ͎��Ă������Ȃ������ɂȂ��Ă��܂��B���̔q�a�Ƃ̊Ԃɕʂ̌��������܂�Ă��܂��B

�u�̊ԁv�ƌĂԌ����ł��傤���B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

������͐_�̋{�ŁA�[���̒��ޕ����������Č��Ă��Ă��܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�_�̋{�q�a�ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�q�a�����Ő�قǂ́@�����݂̋{�̔q�a�Ǝ��Ă��܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����{�a�ʼnE�̔q�a��菭���傫���悤�ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�_�̋{��������݂̋{������Ɓ@���傤�ǂ��̉��ɗ[�z�������܂����B

�Ƃ������ƂŁ@�����̌����͂��ׂČ�������ƌĂ�錚���Ł@���얋�{���������Ƌ{�������

��H������A��Ă��ā@���c�������̂ł��傤�B

���l�I�ɂ́@�o�_�̕��y�ɂȂ��܂Ȃ��Ȃ��Ǝv���܂����B����ɑf���j����Ր_�Ƃ���̂�

�����̎q���A�`���l�̖��Ⴝ���̂��邱�ƂŁA���s�̏�����ЁA����_�ЂȂǂ������ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����̗��ɂЂ�����Ə������K������̂ŋ߂Â��Ɓu�؍�(���炭��)�_�Ёv�Ə����Ă���܂����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�Ր_�͑f���j�܂菙���͓�����O�ł����@�����ɂ͏����ɉœ��肵���o�_���Ƒ掵��剤

�u�V�̓~�߁v�̕P�c�����������̒��j�u�\��(���������[�̂��̍���R)�v���J���Ă��܂����B

�O���l�܂�n���l���J���Ă��邩��@�؍�(���炭��)�Ɩ��t�����̂ł��傤�B

�_�Ђ̗R�������Ɂ@���̐_�Ђ̋{�i�̉��c���u�V�̓~�߁v���Ə�����Ă����̂ł����@���肦�܂���ˁB

�o�_���Ƃ̎剤�������ɎE�Q���ā@���������ɂȂ낤�Ƃ����z���o�_���Ƃ̎q����

�J��Ȃ�Ă��肦�Ȃ����Ƃł�����B�L���ȓV�̓~�߉��������̑c�悾�ƋU���Ĕ�������������

�̂ł��傤�B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���̂Q�֑���

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�[�z��q�ށ@�����_�Ё@�@����2

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����̂��ꂢ�ȉ�L���o���

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

������ɂ�����������ǁ@���h�Ȃ��Ђ�����܂����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�ߊ��Ɓu�@���_�Ёv�Ƃ���A�c�S�P(������Ђ�)���Ր_�ł����B

�c�S�P�͏o�_�����掵��剤�̉J�̓~�߂ɉł��ꂽ��B�̏@���Ƃ̎O�o���̒����̕��ł��B

�����ēc�S�P�����܂ꂽ���ƕP�������ɉł���ā@�\�҂��䐶�݂ɂȂ����̂ł��B

�@���Ƃ́@�o�_���Ƒ�Z��剤�̐b�Ö�(���݂ʁ[���������Ƃ��ėL���ł�)�̍c�q�̌�c�Ћ�����B�ֈڏZ����

�J���ꂽ�o�_���Ƃ̕��Ƃł��B

���Ȃ݂ɏ@���O�o���̎����̑���ÕP�͑攪��剤���疵(�����ɗH�E�Q����܂���)�ɉł���܂����B

��������������\���A�����Ďn�c�邩��X�Ȃ鎑���Ƒ����̊C�����������炢�@��x�ڂɍ���̕��u��

�㗤�������Ɓ@�@���Ƃ���߂Ƃ����P�������̎s�n���P(���������܂Ђ�)�Ŏs�n���P�́@�����̎��j

���o���@�ƒ����䉮�P���䐶�݂ɂȂ�܂����B

���o������B�����Ƃ��������̎q������x�ɂ킽�V�������ā@��a���Ƃ�|���̂ł��B

�䉮�P�͏����̒��j�\�҂ƌ������V�̑��_���䐶�݂ɂȂ�V�̑��_���@�����a���Ƃ̉��ƂȂ�̂ł���

�����̎��j�̎q���̓����œ|�����̂ł��B���Ƃ��b�̊C�K�F�ƎR�K�F�̌Z�팖�܂̃��f���ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�Ƃ������ƂŁ@���u�����L�x�ȍ��͂Ō��݂����_�Ђ́@���얋�{�ɂ��Ռ`���Ȃ����ւ����

�ƍN���J��������Ƌ{�̂悤�ȃL���L���������̂ɂȂ�@�l�I�ɂ͍D���ɂȂ�܂���ł�����

�ό��q���N�����悤�Ƃ��Ȃ��@�Ђ�����Ƃ����؍��_�Ђ�@���_�Ђɂ����@�o�_���Ƃ̍��Ղ�

�c����Ă��ā@������K�˂��b�オ����܂����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�_�Ђ𐼂֏o�ĕ����Ɓ@�����ɓ���ꋙ�`������

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����E��Ɍo��(�ӂ݂���)������܂����B�����݂̋{�͂��Ƃ��Ƃ�����ɂ������Ƃ���Ă��܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�A�H�Ɍ����𑖂��Ă���Ɖ����ɍ��l�������Ă��܂����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����₻�̒����ȕ����̖���(�قЁ[���̏o�_��Ђ̋{�i�̑c��)���ɂ��@�����_�Ђ̂�������������

���{�C�ɖʂ����u���ړ��A(���Ȃ߂ǂ�����)�v�ŗH�E�Q���ꂽ��@�s�䓙��ɂ��L�I�ł�

���̈�̕l�Ł@�卑��(���疵��)�͍������������@���M���Ђ�����Ԃ��Ă��̒���

��B��ɂȂ�܂����B�ƎE�Q���B���ꂽ���l�ł��B

�܂����̍��l�́@���N�_��(�o�_�ȊO�ł͐_����)�ɑS���̐_�X�����̍��l�ɏ㗤�����

�o�_��Ђ�������Ƃ������b������܂����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

��������_�Ђ����Ă�ꂽ���u���ɂ���

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���Ï���̌Z�u�p���剤�v�Ɛ��Â̕P�c���u�L��(��������)�P�c���v�Ƃ̊Ԃɐ��܂ꂽ�c�q��

��l�Ł@���j������(�����炨��)�@���j�����u���ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����_�Ђ́@��H�����P(�݂���������Ђ�)�剤(����)�̎w���ŏo�_�̍��ɔz�����ꂽ���u����

���Ï���̊�]�ɉ����@���݂������̂ł��B

�t�g�^�}�W�L�剤(�q�B)�̎w���Őݗ����ꂽ�@����(�Ђ܂��)�͑��z�M�̕����ł��B

�Ñ�o�_���Ƃ₻�̑�a���Ƃ̓o���ƁA���Ƃ͎O�֎R�ő��z�̏��_��M���܂����B

����͓��̏o��q�ނ��̂ł����B����ɑ��ē��͗[�z��q�ނƂ���Ă��܂��B

���u���͂��̓���q�B�A���Â���p���@���Ə̂��Ă��܂����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

����o�_�ł́@�L��剤(�Ԗ�)�̎���ɍL��剤�ɂ��@���u�̔���(�ւ��̂Ƃ���)�炪�h�������

�o�_�̉��Ƃ̒J�ɍL��剤�̎w���Ł@�����o�_���Ɛ_��b�Ƃ̂��߂Ɏ��X�Ƌ���Õ������z����܂����B

�L��̕��N���j���(���ق�)�剤(�p��)�Ł@���̕��͓��o�_���Ƃ̒j��瑂̌N�ł�����A������O�̂��Ƃł����ǁB

�����̕ӂ̂��Ƃ͂��̃u���O�̒j��瑑剤���z�O�ɐq�˂闷(2018�N4��5��)�����Ă��������B

���܂����u����������o�_�ɔz�����ꂽ���R�Ȃǂ͂��̃u���O��2019�N3��19���̋L�������ǂ݂��������B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����o�_�ɔz�����ꂽ����́@���łɓ��u�̔����炪���l���ˏo��������������Ă��܂����B

���u���͂��Ƃ��ƒ��N�n�̎����ł��B���̍��s�ł͒��N�n�̑�����(�����Ȃ�)�n�̐����������

���͂ɂȂ��Ă��܂����B�����œ��́@���N�n�̔��Q������邽�߂Ɂ@���u�̖����p����

���u���Ɩ����悤�ɂȂ�܂����B

�����_�Ђ̊������ā@�z�c���剤(����)�͑傻����ꂽ�����ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���̎ʐ^�͏o�_�s�̍֒J�ɑ����z���ꂽ�@�o�_�����Ɛ_��b�Ƃ̉��Ƃ̕�@�l���ˏo���u��̈�ł��B

���u���́@�������ő��c���ꂽ�@�㉖��z�R�Õ��ɑ����܂����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���ꂪ���̓��u���̌Õ����甭�@���ꂽ�i�X�ł��B���̂ق������̑����⑽���̃u���X���b�g�ƃl�b�N���X������܂��B

�������ʂ�l�b�N���X�Ȃǂ̑����i�͉��������g�ɕt���邱�Ƃ�������܂���ł����B

�u�o�_�퐶�̐X�����فv���w�L�͂��̃u���O�́@2014�N6��18���̋L���ɂ���܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���ꂪ�������ꂽ���u���̎ʐ^�ł��B�����ق̃p���t�ɍڂ��Ă���܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�u�Ñ�o�_�����䂩��̒n��K�˂āv�g�b�v�y�[�W�͂�����ł��B

http://yochanh.sakura.ne.jp/kodaiizumo/index.html

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����̃u���O�̓��e�́@�匳�o�ł̐Ė؉_�B�搶�����ׂĂ̖{�̓��e�ɂ��܂����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�z�K�Ƃ����@�o�_���Ƃ̌��䖼��(���Ă݂Ȃ���)���J�����ƂŒm���Ă��܂��B

���̕ӂ̂��Ƃ����������ڂ����q�ׂĂ݂����Ǝv���܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�z�K�Βn�����J�������o�_���@�@����1

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����̓n���Ɛ`���l�ɂ��@�o�_�����̎剤�A�����̎E�Q

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

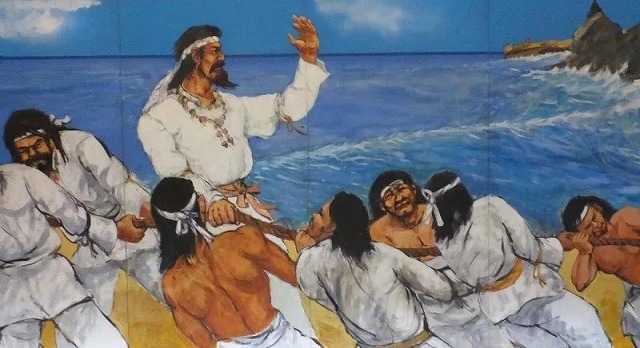

�I���O�O���I���A�����͑吨�̊C�������������A��� �ŏ��������̑��c�s�\�ҊC�݂ɏ㗤�� �a�����u�Ζ�����i�ق�����j�v

�Ɩ����܂��B���O�ɒ����ȕ����́u���ڃz�q�v���o�_�����Ɏg�킵�ā@�㗤�̋������t����Ƃ��������Ȉ��I�݂����Ă���ł��B

���Ȃ݂Ƀz�q�̎q�������̏o�_��Ћ{�i�ł��B�㗤���������͏o�_�ɏZ�݁A�o�_���Ƃ̍��ƕP��W�� ���j�����܂�@�\�ҁi���������j�v

�Ɩ��t���܂��B�����̕��̖������҂ƌ������̂Ł@�u�ҁv��t�����̂ł��傤�B

�������o�_�����̉��@�܂�a���̉��ƂȂ����ł���Ă��������́@�����̏o�_�����̎剤�ƕ�����S���҂ɂ��܂��B

�����̏o�_�� �剤���疵�i��E���͑喼���Ł@�L�I�ł͑卑��Ƃ��单�Ƃ��喼���A����Ə����ꂽ�j�ƕ����̔��d�g�Ðg

�i��E���͏��F�ŋL�I�ł͎����Ƃ������F���Ə����ꂽ�j���z�q��C�������ɖ����ėU���H���ĎE�Q��

�������o�_�̉��ɂȂ낤�Ƃ��܂��� �����̑g�D����������Ƃ��Ă��� ���ꂪ�ʂ������Ɂ@��������`���A�����܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�\�ҊC�݂̒n�}�ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�t�߂̒n���ɂ́@�w�����͂��ߏ��w�Z�A�����_�ȂǑ����̌\�҂�����܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�\�ҊC�݂̐_���ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�_���̐����Ŕł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���������㗤�����Ό��\�ҊC�ݖK��L���́@2014�N4��24���̋L���ɍڂ��Ă��܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���ړ��A�̒n�}�ł��B���Ȃ݂Ɂ@���̒��l�Ƃ́@�L�I�̍��b�ő卑�傪���M���Ђ�����Ԃ��Ă��̒��ɉB��Ă��܂����Ƃ������l�ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���ړ��A�ł��B�����Ŕɂ́@���̐��̐��E�u����̍��v�ւ̓�������Ə�����Ă��܂����B

�ق�Ƃ̂��Ƃ������Ɓ@�o�_��Ђ̋{�i������܂�����˂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����̒n�}�ł��B���d�g�Ðg(�����)�͔��ۊւ̏���P�̌䉮�~�ɂ����Ƃ���ڂ����ɗU���o����āA

�܂�喼�����s���s��������@�������Ă���Ɓ@�U���o����@���̊C(���̒��C)�𐼂��������܂܁@

�s���s���ɂȂ����Ɓ@���Ƃɓ`����Ă��邻���ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�u�s�̊≮���A�̑O�ɂ͒����������Ă��܂��B�������n�Ȃ̂ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���(�����Ȃ�)�Ƃ͏o�_�����剤�̖�E���喼���̂��Ƃł��B���F��(�����ȂЂ���)�Ƃ͕����̖�E�����F��

�L�I�ł́@�Ӑ}�I�ɊԈႦ�\�L���Ă��܂��B

���t�W�̎���܂ł́@�卑��(�攪��̔��疵��)�Ǝ����(�攪��̔��d�g�Ðg����)�����A�ɗH����ĎE���ꂽ���Ƃ�

�l�X�͒m���Ă����̂ł��ˁB�ޗǎ���̓s�̋M�������̑唼�͏o�_���ł�������A������܂��ł����ǂˁB

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���喼�����H�E�Q���ꂽ���ړ��A�Ə��F���H�E�Q���ꂽ�u�Â̊≮�̖K��L���͂��̃u���O��2013�N3��18���̋L���ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�o�_�����̍c�q�����̑�a�ւ̈ڏZ

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����A���̕�������A����̑��q�Β�(�ЂȂǂ�)��C�������ɗH�E�Q���ꂽ

���d�g�Ðg�����i�L�I�ł͎����Ə��������܂����j�̍@�̈�l���ʈ˂�P(�������܂��Ђ�)�͍c�q�̊�����i�����Ђ����j

��A��Ď��Ƃ̎O���i���̑��{�O���S���{���j�ɋA��܂��B

�����Ċ�����͎O���̐l������吨�̏o�_���ƂƂ��Ɋ���n���i���̓ޗnj����鎁�A�䏊�s�j�ɈڏZ���o���Ƃ𖼏��܂��B

�����ā@����������������ɗH�E�Q���ꂽ�@���疵���i�L�I�ł͑卑��Ə��������܂����j�̍c�q�@

�������F�i�������������Ђ��j���吨�̏o�_���������A��Ċ���암�ɈڏZ���@�����Ƃ𖼏��܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�o�_�������Ŗ\��܂��C�������`���l�����Ƃ̋����������A����n��(���̋����R�A��a����R�̎R��̓���)��

�ڏZ�����@�o�_���Ƃ̍c�q�����̐��͐}�ł��B

�����������̑��q�̌\�҂��O�g�n���ɈڏZ���ā@�u����R�v�Ɩ����܂��B�����č���R�́@�������Ƌ�B�@���Ƃ̎s�n���P�Ƃ�

�Ԃɐ��܂ꂽ�䉮�P(�܂荁��R�̕�Ⴂ�̖�)�ƌ������܂��B

�����č���R�ƕ䉮�P�Ƃ̊Ԃ̒��j���u�V�̑��_�v�Ł@�o�_���Ƃɒx��đ�a����n���֏�荞��ł��܂����B

��a���肵�������̑��̓V�̑��_�����`������̓n���O���[�v�̓��}�g�ŋ���Ȑ��͂ƂȂ�܂��B

�I���O2���I�̓����ł́@����l�K�͂̊C�������́@���������̐��͂Ȃ̂ł��B

�����Ł@�o�_�����̓�l�A�������F�Ɗ�����́@�Ƃ��ɓV�̑��_�������a�剤�ɂȂ�̂������Ďx�����܂��B

�����a�剤�i�������݂ƌĂ�Ă��܂����B�V�c�ƌĂꂽ�͓̂V�������̂��Ƃł��B�j�̍c�@�ƂȂ����̂�

������̖��u����\��P�i�����炢�����Ђ߁j�v�ł��B�����Đ��܂ꂽ�̂��c�q�́u���쎨�i�ʂȂ���݂݁j�v

�œ��ڑ�a�剤�ƂȂ�܂��B

���@�L�I�͓V�̑��_�̖��O�������āu�_���v�Ƃ����ˋ�̖������܂����@���ڂ̏��쎨�A�O��ڂ̋ʎ��(���܂Ă�)�Ȃǂ�

���̂܂܋L�I�ɖ��O��������Ă��܂��B�������C�N���剤�i���m�j�O�ォ��͋L�I�̑剤���͂ނ��Ⴍ����ɂȂ�܂��B

���̃u���O�̋L���ł��ڂ������グ�ĖK�˂Ă��܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�V�̑��_�B�����Ă��@���鍿�Η��_��(���炬�ɂ��܂��ЂƂ����Â�����)�ʏ̓J���_�Ђł��B

�Ɨ��Ƃ͐��S�@�̓���(������)�̂��Ƃł��B

�C�������`���l�̎q���͌̋����Âс@��?(�Ƃ�����)�ƌĂ��y�J�𐁂��Ă��܂����B

����œJ���_�ЂƂ��Ă��̂ł��B

��?�̓I�J���i�̒��Ԃ̊y��ŏ��ň��闑�`�̊y��Ł@���̌����J���Ă���y�J�ł��B

�C���̎q���̃n�^���ƌĂ��`���l�̎q���������Z�n�悩��@�������@����Ă��܂��B

���]�s�̐���Â�ÉY���u�̈�Ղ��瑽�����@����Ă��ā@�n�^���̏Z����n���A�܂������̒��j����R

(�\��)���ڏZ�����O�㔼���A�Ȃǂł������o�y���Ă��܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���s�g�_�Ђ͓��o�_���Ƃ̌��Ƃ̍c�q�����(�����Ђ���)�����S�ɂȂ�ڏZ�J�A�����_�Ђ�ꌾ��_�Ђ����Ă܂����B

��Ր_�͂�������ł��B�ނ�͌�ɓo���ƂƖ����悤�ɂȂ�܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����_�Ђ͐��o�_���Ƃ̐_��b�Ƃ̖������F(�������������Ђ�)�𒆐S�Ƃ��ďo�_�����ڏZ�J��

�����_�Ђ����Ă܂����B

�Ր_�͂�����e�̔��疵���̂͂��ł����@�Ȃ��������ł��B����Ɖ��ƕP�ł��B

���ƕP�͕����疵���Ɣ��_�P�Ƃ̕P�c���Ŗ������F�̕�Ⴂ�̖��ł��B

�ނ�͍����ƂƂ���ΉƂƖ����܂��B���Ȃ݂ɌÑ�o�_�ł́@�_�̂��Ƃ��u�����v�Ɣ�����

��Ɋ��̎������Ă��܂����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

����a����n���ֈڏZ�J���o�_���̑��Ղ�K�˂�L���́@2013�N2��13���ɍڂ��Ă��܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

����2�֑���

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�U�V�@�@�z�K�n�����J���o�_���@�@����2

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���ې_�Ђƌ��{�{��(�݂ق�����)

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

��������(���d�g�Ðg)�̂�����l�̍@�̏���P�͔��ۊւɉ��~���������̂Ŕ��ےÕP(�O��ÕP)�Ƃ��Ă�Ă��܂����B

�����Ď����S����@����P�́@�c�q�̌��䖼���i�^�e�~�i�J�^�j��A��Ď��Ƃ̉z�̍��A���̎�����ɋA��܂��B�@

����������P�̕P�c���̌��{�{���A�܂��͔��ې{�X��(�݂ق�����)�́@����P�̏Z�܂��̔��ۊւ̓@��Ɏc��@

���ې_�Ђ����Ăĕ��̔��d�g�Ðg���J��@�ꐶ����ۂ̒n�ʼn߂�����܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���Ȃ݂ɔ��d�g�Ðg�͋L�I�Ŏ����Ə�����@���オ����ƌb����l�ƌĂ��悤�ɂȂ�̂�

���ې_�Ђ͌b����l���J��_�ЂƂ������ƂŁ@�S���̏^�_�Ђ̑��{�ЂɂȂ�܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���]�s���ۊ֒��͔��ې_�Ђ̖�O���ł��B��e�̐Ώ~���ꂽ���œy�Y����������ł��܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���ې_�Ђ̓�����ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���h�Ȑ_���������܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���h�Ȕq�a�ł��B�S���̏^�_�Ђ̑��{�Ђ炵���d���ȑ���ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�q�a�̌��ɖ{�a������܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�܂����ې_�Ђ́@���ےÕP(����P)�Ǝ�������J��̂ł��ꂼ���Б������Ăā@������u�����̊ԁv

�ƌĂ�錚���Ōq�����`���̌����Ŕ��ۑ���ƌĂ�Ă��܂��B

���������Ƃ��Ƃ͌��{�{��(�݂ق�����)�̈ꒌ�݂̂��J���Ă����Əo�_�̍����y�L�ɏ�����Ă��������ł��B

�������o�_���y�L�̓C�N���剤���V������������ɓs�ɋ삯���đ剤�ɒ��k�����ā@�o�_�����Ɍ��܂��Ă��������̏\�獪��

�Ђ�����Ԃ��ā@���ڂ̎q���̉ʈ��������ɍ����ɂ��Ă��炢�@�o�_���y�L���ʈ��炪��������Ƃ��l�����

�����Ə���P�̖��O�����܂萢�ɏo�������Ȃ��̂Ł@���̔��ې{�X���������Ր_�ɂ����Ƃ��l�����܂��B

�����Ď������E���ď���P���z�̍��֒ǂ�������Ɛl�́@�����̒����ȕ����̖���(�ق�)�ł�����ˁB

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

����12���ɍs������ې_�Ёu����M�_��(���낽�Ԃ˂���)�v�ł��B

���ۂ̏���P�̌䉮�~�ɑ؍݂��Ă��������(���d�g�Ðg)�̂Ƃ���Ɂ@�喼��(�卑��)���s���s�����Ƃ����m�点��

���M�Œm�炳�ꂽ�@�̎����������_���ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���]�s�̉w�O���X�X�ɂ́@�u����P�v�Ə��������X������܂��B�ȑO����C�ɂȂ��Ă����̂ł���

���̂��X���@�킩��܂���B�������݂₰�����������悤�ȋL��������܂����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

����_�Ђ̂���

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

����P�ƍc�q�̌��䖼���͉z�̍�(���̎�����s)�ɋA��܂��� ���䖼���́@���̌�吨�̉z�̐l��

�o�_����A��Đz�K�~�n�ֈڏZ���z�K�n���̊J��ɓw�͂��Đ������܂��B

�����Č��䖼���i�^�e�~�i�J�^�j�͐z�K�n���Ő��ȑ��h���W�߂܂��B�����ď���P���B

�z�K��Ђ̎�Ր_ �͂�����䖼���i�^�e�~�i�J�^�j�Ɓ@��e�̏���P�ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���@�L�I�̐���҂̎��������s�䓙���������̖��Ⴝ���́@�z�K�̐l����������ȑ��h���W�߂�

���䖼�����C�ɓ���Ȃ������炵���A�L�I�ł́@�u�o�_�֍�����̌��ɏo�������^�e�C�J�d�`

�Ȃ�r���҂Ɓ@�o�_�̉��q�@���䖼���i�^�e�~�i�J�^�j���͔�ׂ����ā@�^�e�~�i�J�^�͕����Đz�K�֓������т�

�u��������ꐶ�o�Ȃ������邵�Ă���v�Ɩ���������Ə����܂����B

�ق�x�ߐl�̖��Ⴝ���i��a�����̉��ƂƂ�����N�ɓn��x�������Ď���̎������₵�������s�䓙�̎q�������ꑰ�j�́@

�z�K�̐l�����ɂ� �o�_�����l�̎������ɂ�����疜�ȁ@�X�P�[���̏����ȓz��Ȃ̂ł��B�Ƃ������������

�L�I�����@����������ɂ��艟�����ā@�a���̗��j��c�߂������l�Ȃ̂ł��B

�����������n���l�ŏo�_������|���ďo�����@���������̎x�z�K�����Ƃ�������O�ꂵ�ĉB�����߁@

���������̑c��͓V�㐢�E����_�l���n��Ɏg�킵���_�̎q�̎q�����Ȃ�ā@�ł����グ�ā@

�l�����瑸�h����悤�Ƃ����̂ł��˂��B���܂��˂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�q�a�̒��ł��B�_�Ж��̊z�ɂ͔ڎ��������Ă��邽�߁@���͏���_�ЂƏ����Ă��܂��B

���������̋��y�̉p�Y���J��_�Ђɂ���Ȕڎ��������Ȃ�āB��߂܂��傤��B

�ڎ��Ƃ����Γ����̎x�ߐl�����͎������������E�ň�ԗD�ꂽ�������Ǝv������ł��āA(���ł������ł���)

���ӂ̖�����ؑ��ƌĂс@�ڎ��⓮���̎��Ăĕ\�L���܂����B

�䂪���̘a�����ڎ��ŕ\��������@���}�g���ɔn�̎��Ă���@�P�ޏ���P�c���̂��Ƃ��q�~�R�Əȗ�����

�ڎ��ŕ\���Ă��܂����B���̔ڎ�����N���o�������݂ł��@���肪�������Ďg���Ă�����j�w�҂�@

�n���̋���ψ���̔n�����������܂��B

�����Ɠ��{�l�Ƀv���C�h�������Ăق������̂ł��B

���Ȃ݂ɓޗnj�����s��K�˂����Ɂ@���̒��ɑ傫�ȊŔ�����u�q�~�R�̗��v�Ɣڎ��ő傫�������Ă���

���R�Ƃ��܂����B���{�l�̃v���C�h���̂ĂĂ��܂���˂��B

�]�ˎ���ɓ��얋�{�ɗ������N����ʏ��g�߂������Ƃ��Ɂ@�e���ɘa���̂��Ƃ�ڎ��ł����Ă���@����ɗ����������{��

�g�߂�ǂ��Ԃ��@�����������e���������Ă��ď��߂Ėʉ���Ƃ����܂��B���{�Ƀv���C�h���������̂ł��˂��B

����̈ꕔ�̔n���ȗ��j�w�҂⋳��ψ���̐l�����������͕����ā@���{�Ƀv���C�h�������Ăق������̂ł��B

����_�Ђ͂ƂĂ��킩��ɂ��������ł��B���̐l�ɕ����Ă��F�������Ȃ��āA��J���܂����B

�����Ŏs�����̊ό��ۂɕ����ɍs���Ɓ@�Ȃ�Ǝs�����ׂ̗ɂ���܂����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�q�a�̗���ɂ��邱����܂�Ƃ����{�a�ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����ɂ��ڎ����g���Ă��܂��B���������̌ւ鋽�y�̉p�Y�Ȃ̂Ɂ@�Ȃ��ڎ����g���̂ł��傤�B

�������̌��͎ҁA�E��b�̕s�䓙��Ɂ@�C���g�����̂ł��傤�B

�������������ɂ�߂܂��傤��B�@�V�c���x�𗘗p���Đ�N�ȏ㎄�����₵�ā@���v���ނ��ڂ��Ă��������Ƃ₻�̎q����

�߉q�ƂɋC�������̂́B�����Ɠ�����O�̎����g���܂��傤�B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����̊��ɂ��Ă����͏o�_���Ƃ̗��ؖ�ł͂���܂���ł����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�{�a�̉����̐�͏o�_���̏��킬�ł͂���܂���ł����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

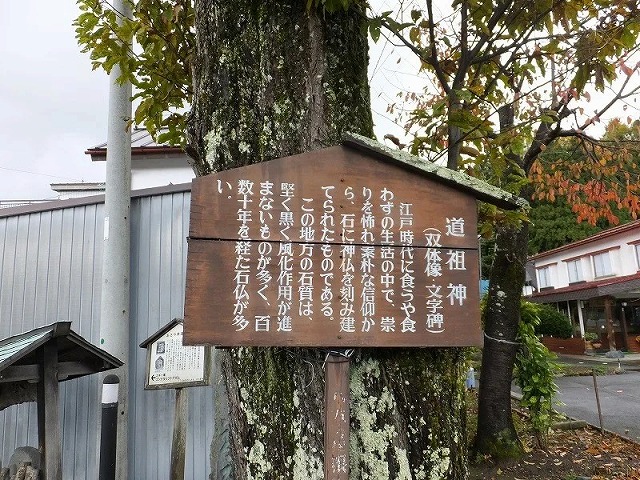

����P�̖ؑ��ł��B���̐_�Ђɓ`����Ă��邻���ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�z�K�Ɛz�K���

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�ȑO�M�B�R�������Ă������@�z�K�ΔȂŎԒ������܂����B

���N���Ă݂�ƌ̒��ɏ��̐l�������Ă��܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�߂����U�����̐l�Ɂu���̕��͂ǂȂ��ł����v�ƖK�˂Ă��قƂ�ǂ̕�������������܂���ł����B

�N�z�̕��ɕ����Ɓu���̕��͏���P���Ǝv���܂��B�ߌ��̌�P�l�Ƃ������Ƃ����m��܂���v

�Ƃ���������Ă��܂����B

���ƂŒ��ׂ�Ƃ�͂����P�ł����B���䖼���̕��ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�܂��z�K��Џ�Ђ�K��܂����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

����z�u�}�ł��B�L���ł��˂��B�z�K��Ђɂ́@�ǂ̎Ђɂ��{�a�͂���܂���B��R�����_�̂Ȃ̂ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�卑�傪�J���Ă��ā@���䖼���̕��_�Ə����Ă���܂������@����͂܂������ł��B

�卑��(���疵��)�͕��ł͂Ȃ��@�����(���d�g�Ðg)�����Ł@����P����ł��B

��Ր_�́@������䖼���Ɓ@���̉��l�Ƃ�����@����l���P�ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

������͉��ЏH�{�ł��B

���Ђ͏t�{�ƏH�{�̓�Ђ���܂��B����͏o�_��������́@�t����ՂƏH����Ղ̓��@���s�����o�_�ōs����

�S���̍����������W�܂������Ƃ��@�e�����Ă���Ƃ����Ă��܂��B�����ČÑ�o�_�����ł́@�t���̓��ƏH���̓���

���ꂼ��1�ΔN��������Ƃ����Ă��܂��B�܂�1�N��2�ΔN�����̂ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����ɂ͏���P���J���Ă��܂����B���Y�̐_�������ł��B

���ʈ̐l�̕�e���J����Ɓ@���Y�Ƃ������̕a�C�̐_�Ƃ���܂��ˁB

��C�̂��ꓰ���J���Ă����x�R�̎����@�����ɂ́@�����̃I�b�p�C�̂ʂ�����݂��R�ς݂���ĕ�[����Ă��܂��B

���Y�Ƃ��������悭�o��悤�ɂƂ��@�����̓�����̕����Ƃ����낢�낢���ā@��������̕�����[���Ă��܂��B

���s�҂̂��ꓰ���ꏗ(����Ƃ���)���J���Ă���ޗnj��V�쑺�̕����(�͂͂��ǂ�)�����Y�̐_�Ƃ���Ă��܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���ЏH�{�ɂ͂Ȃ�Ƃ��́u���ė�(���Ă����Â�)�v���J���Ă��܂��B�o�_�̍�����̒k����

���䖼�����R�e���p���ɂ�������ƋL�I�ɏ����ꂽ�����ł��B�Ƃ������Ƃ́@�N������Ȃ���J�点���̂�

����������܂���ˁB

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�H�{�̎萅�͉������Ă���@���C���o�Ă��܂����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���Џt�{�ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���������h�Ȍ����ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�L�������̐��ʂ͕��a�ł��傤���B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����ɂ��z�̏���P���J���Ă��܂��B���u�Ƃ͉z�̂��Ƃł��ˁB

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

������䖼�����J���Ă��܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�z�K�Βn�����J�������o�_���@�@����3�֑���

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�U�V�@�@�z�K�n�����J���o�_���@�@����3

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�o�_�������Ƃ���M�Z�l

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�ʔ����V���L���������Ă��܂��B

���쌧����s�z�̉z�q�_�Ђ̎�Ր_�́@���{�{��(�݂ق�����)�������ł��B�Ñ㕶���ŏ����Ă��邻���ł��B

�ꏊ�����炵�ā@�����ɂ��z�̍��Ƃ������肻���ł��ˁB

���]�s�ɂ��z�̐l����������ڏZ���Ă��Ă����̂Ł@�Îu�Ƃ��Îu���Ƃ������n������������܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���{�{��(�݂ق�����)�Ƃ͎����Ə���P�̖��ł��B�L�I�ɂ͐�ɏo�Ă��Ȃ����O�ł��ˁB

�������o�_���ɂ́@���Ȃ��݂̌�P�l�ł����B

����傪������ɎE���ꂽ��@���]�s���ۊւɎc�蕃�̎����(���d�g�Ðg)���J��ꐶ���I����ꂽ�P�ł��B

�o�_���ɂƂ��Ắ@�Ȃ��݂̐[����P�l�ł��B

�Ƃ������Ƃ͂��̂�����ɏZ��Ł@�J���̂́@���䖼���ɕt���]���Đz�K�Ύ��ӂֈڂ�Z��

�o�_���̎q���ƍl�����܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�o�_���ƌ䒌�̂���

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

��Ђ̋����Ɍ䒌�Ղ̐����Ŕ�����܂����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�H�{�̌䒌�ł��B

�z�K��Ђ̌䒌�Ղɂ��ā@���̉��{���Y���́u�ꕶ�l�̌�������������̂��v�Ƃق߂������Ă��܂����B

����������͈Ⴂ�܂��B

�o�_���̌�������������̂ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

����͏o�_���̑��V�ɕ��u��Ɍ䒌�����Ă�Ñ�o�_�̐l�����ł��B

�q�̋{�̌��݂Ǝv���܂��B�Ȃ�Ǝ������i�Ȃ̂ł��傤�B

�o�_���́@�Õ��z���Z�p�ɂ��@�y�؍H���ɂ������Ă��܂����B�y�t���ƌĂ��l�����ł��B

��a�̑剤�̋��啭��́@�قƂ�Ǔy�t���̐���ł��B

�����̎ʐ^�͏o�_�퐶�̐X�����قŎ����B�e�������̂ł��B

���̃u���O��2014�N6��20���̋L���ɏڂ����ڂ��Ă��܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

����͋ߔN���@���ꂽ�@�Ñ�o�_��Ђ̉F����(��������)�ł��B

���a����1.5m�̋���Ȋۑ��ނ�3�{���˂ā@���������ȉF�����Ƃ��ā@����94m�̋���_�a���x���Ă��܂����B

�F�����Ƃ́@��Б����9�{�̒��̂������ʂ̍ȑ��̒����̒��Ł@��O���ւ͂ݏo���Ă��Ă��̒���

���܂ŐL�тČ������x���Ă��܂��B

���o�_�Ñ���j�����ق̃p���t���b�g�ʐ^�ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

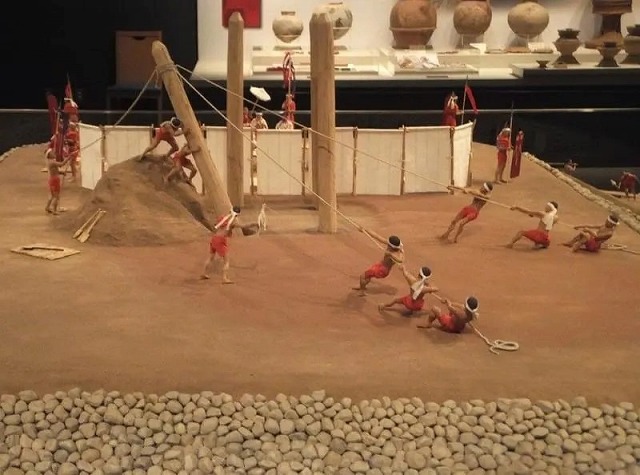

����_�a�̖͌^�ł��B

���o�_�Ñ���j�����ق̃p���t���b�g�ʐ^�ł��B���ۂɂ��̖͌^���W�����Ă���܂��B

��������̂��̂Ɂu�_���A�a��A���O�@(����ɂ��傤����)�v�Ɖ̂��Ă��������ł��B

�����̓��{��̍����̌������@�_�B�̏o�_���(���͑��Y�̑��ň�Ԃ̈Ӗ��ł�)�œ�Ԗڂ��@��a�̑啧�a�A�O�Ԗڂ�

���s�̑�ɓa�@�Ƃ����Ӗ��������ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���̋���_�a���ł����̂́@716�N�ŋ��o�_���Ƃ̌��ƂƐ_��b�Ƃ��������o���ā@�卑����J��

��_�a�����Ă܂����B�L�I�ł́@������̑㏞�Ƃ��ā@��a���������ĂĂ�����ƉR�������Ă��܂����B

�䒌�����Ă�Z�p�⋐�啭��c����y�؋Z�p�́@�o�_��������̂��̂ł��B

���̏o�_�̖��̌����@�䒌�_����������̂ł��傤�B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�o�_�����̍����@�K�m�_�O�_�̂���

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�Ñ�o�_�����̍����́@�K�̐_�O�_�ł����B�܂�N�i�g��_�A������(���Ђ�)�̃~�R�g�A����ɍc�q�_��

�T���^�F�ł��B

���Ȃ݂Ɂ@�T���^�Ƃ͌Ñ�C���h�̃h���r�_��ŕ@�̑傫���Ƃ��@�̒����Ƃ����Ӗ��Ł@�܂荡�̃q���h�D�[��

�u�ې_ �܂�@�K�l�[�V���v�̂��Ƃł��B���オ�������Î��L�Ȃǂł́@���c�F�ȂǂƏ�����܂������B

���ꂮ����@���̐_�ł͂���܂���B

�N�i�g��_�́@��_�R(�������݂��)���J���܂����B�����đ�_�R�́@���̊Ԃɂ���R���ɏW�܂������N�U�V��ǂ���

�u��R(��������)�v�Ȃ�đ����ۂ����O�ɕς����Ă��܂��܂����B�{��R�̐^���������̂ł��傤�ˁB

�����č��ł́u��_�R�_�Ёi�������݂�܂���j�v�����ɂ��̖��O���c���Ă��܂��B

��_�R�_�Ђ̋������Ɂ@�u�s�҂̓��o�R���v�A�u�O�ؕ��o�R���v������܂��B

��2013�N6��12���̋L���ɂ���_�R�_�ЖK��L���ڂ��Ă��܂��B

�������̃~�R�g�͂���������R(���Ђ߂��)���J���܂����B��������̗��R�̗��n���ʐ}�ɂ��u�������R�v

�Ə�����Ă��������ŁA�����N���@�u�O�r�R����ׂ���v�Ȃ�Ē��Ȗ��O�ɑւ����̂ł��傤�B

2500�N���������@�o�_���ɐe���݂̂��鍲�����R�����ė~�������̂ł��B

�����čc�q�_�̃T���^�F�́@�@�������R���Ȃ킿�@�o�_�k�R�̕@���R�i�͂Ȃ�������j���J���ċ��܂��B

�C���h�ɐN�������A�[���A�l�ɉ����o����ā@��C���h����ړ����J�n�����h���r�_�l�̈�h��

�S�r��������o�C�J���ւ��ǂ蒅���A�u���A�[�g�����S���ƍ������J��Ԃ��Ȃ���@�A���[�����

������@���{�C��쉺���ā@���{�ɏZ�ݒ����A���S�̎����ɐ쉺���Ł@������z�����Ƃ����Ă��܂��B

�i���֖؉_�B���@�Î��L�̕ҏW���@���̒����@�匳�o�Łj

���Ȃ݂Ƀh���r�_�l�̈ꕔ�́@�C��n���̃X�������J�ɈڏZ���Ėk���ɏZ�ݒ����^�~�[���l�ƂȂ�A����

�X�������J�̑����l��V���n���l�Ƃ̊Ԃœ���𑱂��Ă��܂��B�����X�������J�œ����Ă���1980�N�㔼��

���т��ѓ��킪�������ĊO�o�֎~�߂��o�đ����̐l���S���Ȃ��܂����B

�h���r�_��ɂ͂��̂ق��@�Ñ㐻�S�@�̃^�^��(��������)��@�J�l(�S)�Ȃǂ�����Ƃ������Ƃł��B

���ڂ����́u�퐶�����Ɠ�C���h�@���W�@��g���X�v���Q�Ƃ��Ă��������B

�o�_�����̏t���ՁA�H���Ղɂ͉������e�n���獋�����W�܂�@�喼���̎i�Ղ̂��Ɓ@�N�i�g��_���͂���

�K�m�_�O�_�ɋF�������܂����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���]�s���̐��R���猩���@��_�R(���̃_�C�Z��)�ł��B�N�i�g��_�̏h��Ƃ��ꂽ�R�ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���o�_���Ƃ̋{�a�̂��������]�s��뒬�̍���ɂ́@�J���X�V��L�ꂪ����܂��B

�Δ�ɂ́u��R��q���匠���v�Ɠǂ߂܂��B

�����͋��o�_�����{�a�̂��������̒n�ɂ���A�����̍K�m�_�O�_�̂����N�i�g��_���Ղ��Ă����_�R(���̑�R)��

�y�q�����ꏊ�܂蓌���ƌ��Ƃ̗��^�i�ꂢ���@�������s���y�q���ł�����L��)�������Ǝv���܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����̎R�ł��B�O�r�R�Ȃ�Ē��Ȗ��O�ɕς�ʂĂ܂������@�u�l�G�̏h ���Ђߖ�v�Ȃ�č����h�ɂ̖��O�Ɏc���Ă��Ĉ��S���܂����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�o�_�s�̏o�_�_�ޔ��_�Ђ̒����̐��ʂɂ́@���c�F���J��@���R(�͂Ȃ�������)�������܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�o�_�̌Â��_�Ђ̈�@�ӕ۔��_�Ћ����ɂ͍ǂ̐_�ƎR�̐_���J���Ă���܂����B

�ǂ̐_�̓T���^�F���ω��������̂ŁA���c�_�ɂ��Ȃ�܂����B

���͂���⓻�Ɉ��u����āA����̐N����h������A�T���^�F�̕@�̌`����j�����g��\���Ēj���a���̐_�A�q���ɉh�̐_�Ƃ���܂����B

�R�̐_�Ƃ̓N�i�g��_�̂��Ƃł��B�N�i�g��_�͈ɜQ����(�C�U�i�M)�̃��f���Ƃ���܂������@���オ�����R�_�̖�(������݂݂݂̂���)�Ƃ�

�Ă��悤�ɂȂ����Ƃ����B(�J�˒�F�@�K�m�_�Ɨ��@�匳�o��)

�L�I�ł́@��R�_�̖��͍炭��؉ԕP(�C�j�G���Ƃ̊ԂɃC�N���剤�����ÕP�̂��Ƃ��L�I�͂������������܂���)�̕��e�Ə����ꂽ�B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�o�_�s�̒��l�_�Ђ͑�Z��喼���@�������b�Ö�(����݂����݂�)���J��Â��Č��Ђ���_�Ђł��B

���̐b�Ö쉤�͐��o�_���Ɛ_��b�Ƃ̕��Ł@�掵��剤�͓��o�_���ƌ��Ƃ̓V�̓~�߉�������

�攪��剤�����o�_���Ɛ_��b�Ƃ̕��Ł@�ߌ��̔��疵���i�L�I�ł͑卑��Ə����ꂽ�j�ł��B

�Ñ�o�_�����ł́@���o�_���ƌ��ƂƐ��o�_���Ɛ_��b�Ƃ��@�剤�ƕ��������݂ɏo���Ă����̂ł��B

�܂�b�Ö쉤�́@�卑��[���疵���̑c���Ȃ̂ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�Ж����Ł@�b�Ö�̐_�̂��D�����Ƃ��Ɏʂ����Ă����������u�����A�����i���ɂ��@���ɂ��j�v�Ƌ���

�������̐_�@�b�Ö쉤�̂��p�ł��B�z�̍���V������@���y���������Ƃ�����_�ł��B

���̒ʏ̂��ɂт����̎���ɏo�_�����͗̓y���ő�ɍL�����Ƃ����ā@���]�s�̑勴��ɂ����鋴��

���ɂт��勴�Ƃ������炢�@�o�_�l�ɂ͂��Ȃ��݂̌Ñ�o�_���ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���̒��l�_�Ђ̎O�����͌Â��`�̒����̈�Ł@�K�m�_�O�_���J��`�ł��B

�^���N�i�g��_�A���������̖̂��A�E�����c�F��_���J��Ƃ����Ă��܂��B

�����Ă��̒����`���́@��a�ɂ��ڂ���ā@鰏��ɂ����ꂽ��Ԗڂ̃q�~�R�̉F���L�ʕP��

��B�������̃C��G���i���薼�͐��_�j�Ƃ̊Ԃ̕P�@�g���P�i�L�����P�Ł@�L�I�ł͖L�L���P�Ƃ��V�̓p�Ï��̖�

�Ə����ꂽ�P�c����鰏��ő�^�g���Ə����ꂽ�O�Ԗڂ̃q�~�R�j����a�Ō��ǂ݂̐_���Ղ����@�w���_��

�i�ޗnj��N��s�O�ւ̑�_�_�З���j�̎O�����ɂ��Ȃ��Ă���̂ł��B

���w���_�Ђ�2015�N1��29���́@NO30�̋L���ɍڂ��Ă��܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�E���ɂ́@��(���Ȃ�)�̐_���J���Ă���Ə����Ă���܂��B����͓��̕���_��W���̓�����A�܂��������J����

���c�_�̂��Ƃł��B�܂艎�c�F���J���Ă���̂ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���̐Α�����ɍڂ��Ă��܂��B���̌`�͂Ȃ�ƐM�B�e�n�ł悭���铹�c�_�̈�v�w�_(�߂��Ƃ���)�̑��ł��B

�܂�v�w�a���Ǝq���ɉh���肤�_�Ł@���c�F�̕ό`�ł��B

���c�F�͍K�m�_�O�_�̒��ł͎Ⴍ�ė͋����A�����ĕ@�̌`���j�����g������ɂȂ������������ƍl������

�v�w�a���A�q���ɉh�̐_�Ƃ��ā@�܂�����̐N����h���_�Ƃ��ā@���낢��Ȍ`�Ŋe�n���J����悤�ɂȂ�܂����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����Ă�����v�w�a���A�q�����A���Y�̐_�������ł��B�j����Ə�����̌`�̐��u���Ă���܂��B

�܂肱������c�F��_���J���Ă���̂ł��B���̐�������Ȃ���@���肢���Ă��������Ƃ����Ă���܂����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�ɐ���{�@�֑�_��

�ɐ��ň�ԌÂ����Ђ̂���_�Ђ��֑�_�Ђł��B�ɐ���{�͈ɐ��_�{�ł͂���܂���B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�֑�_�Ђ̉��c�F�ƓV���폗(���߂̂�����)�̖�

��a�̏o�_���ƕ��Ƃ̓o���Ƃ��番�Ƃ����@�F���y���Ɓi�����Ƃ����j�ɂ��A�͂₭����ɐ��Ɂu�֑�_�Ёv

�i���������݂₵��j�����Ă��ā@�o�_�̃T���^�F���J���Ă��܂����B

���̌��a���ꂪ�i�ނɂ�ā@�C�N���剤(���m)�ɒǂ�ꂽ�L�����P�́@�ɐ��ɓ���

�F���y���Ƃɕی�����߂��Ƃ����B

�L�����P�́@鰏��ɏ����ꂽ�L���ȓ�Ԗڂ̃q�~�R(�F�������̖L�ʕP�j�̖��ł��B

�i�����Ȃ݂�鰏��ɏ����ꂽ��Ԗڂ̃q�~�R�́u���̕P�c��(�Ђ߂݂�)�������ɗ��ƒ��������헐�����܂�a���ɕ��a��

�K�ꂽ�v�Ə����ꂽ�̂��@�L���ȃ����\�P�ł��B��鉤���攪��̃N�j�N���剤�ƈ��Ƃ̃N�j�A���P�̖���

���Ɠ����c�c���q�̐��b�Ł@�O�֎R�̑��z�̏��_���J��ޏ��Ƃ��Ďi�Ղ��@�e�n����吨�̍����������ɏW�܂����Ƃ����܂��j

������鰍��̘a�����ݕ����̒����ɂ��L�ʕP(�q�~�R)�̌�p�҂Ɏw�����ꂽ�Ƃ������Ƃ�鰂ɔF�߂�ꂽ�a���̏����Ƃ������Ƃł��B

�����Ĕޏ���鰏��ɏ����ꂽ�u�g���[��^�v�̂��Ƃł��B�����a����鰂̑�����Ԃ������̂Ł@�w�������ΐ��^�����̘a�������ł��B

�������C�N���剤���a���ꂷ��Ɓ@��������̓y�Y��t���ā@鰍��̘a�����ݕ����̒�����鰂֑���͂���

鰂Ƃ̊W��f���܂��B�����Ďז��ɂȂ����ٕ�Z���̖L�����P�Ɏh�q������E���܂��B

�ޏ��̖S�[�͑�a�̓o���Ƃɉ^��ďo�_���̓y�t���ɂ��@�z�P�m�R�Õ�(�ޗnj�����s)�ɖ�������܂����B

���z�P�m�R�Õ���2015�N1��29���́@NO29�̋L���ɍڂ��Ă��܂��B

�L�����P�͉F�����痈��ꂽ�P�Ȃ̂Ł@�ŏ��͉F����(������)�̖��ƌĂꂽ���@�C�N���剤���s����ǂ��Ă���Ƃ����̂�

�F�����ł͂܂����̂Ł@�E�Y���ƌĂԂ悤�ɂȂ����Ƃ����Ă��܂��B

�L�I�ł͓V���폗�̖�(���߂̂����߂݂̂���)���@�����J���ē��[�����c�F�Ɍ����ėU�f���A

���c�F�͔ޏ����ɐ��֘A��čs�����Ə�����܂����B�Ȃ�̂�������B

���ɐ��̍���{�֑�_�Ђ́@2015�N10��7���̋L���ɍڂ��Ă��܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�M�Z�̍��̍K�m�_(�����̂���)�̂���

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�M�B�R���Ŕ��n���̗[���U���Ō����������n���̓��c�_�ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���c�_�̐����Ŕł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�c���Ƃ����ꏊ�̎般��v�w�_���ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

������͐�قǂ̏o�_�s���l�_�Ђ̍K�m�_�O�����̎般��v�w�_���ł��B��������ł��ˁB

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

������͍��쒆���Ƃ����ꏊ�̏j���v�w���ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����炪�@���n���̓��c�_�ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�Α��͎����荇���Ă���悤�Ɍ����܂��B�܂�般��v�w�_���ł��B

����ƒ��������j�������̑����������@��[����Ă��܂����B

����͂܂��������c�F�ł��ˁB

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�Ƃ������ƂŁ@�M�Z�̍��ɂ͏o�_���̕��K�������@�F�Z���c���Ă��邱�Ƃ�������܂����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�M�Z�̓��c�_�̎ʐ^�ɂ��Ắ@��R�̎ʐ^�Ɖ�����@�u�K�m�_�Ɨ��@�J�˒�F�@��{�o�Łv

�ɏڂ����ڂ����Ă��܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���z�K��Ђ̕���́@�̂��Ɍ��䖼���̐��܂�̋��̏o�_�ɗ��A�肵�܂����B

�o�_�s��쒬�����̌䖼���_�Ђł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�Ñ�o�_�����䂩��̒n��K�˂ā@�g�b�v�y�[�W�͂�����ł��B

http://yochanh.sakura.ne.jp/kodaiizumo/index.html

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�F��O�R�ƌF��Ó��A�����Đ_�������̓�

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�k���ɏZ�ޗF�l���@�ŋ߃c�A�[���s�Ł@�F��O�R�������������ł��B

�������� ���E������Y�u�I�ɎR�n�̗��ƎQ�w���v�̎Q�w���͂��ׂĕ����܂����B���ɌF��Ó����ӘH�i���ւ��j�A

���ӘH�i�Ȃ��ւ��j�A�ɐ��H�i�������j�͂��ׂČF��O�R�����݂܂��B�����đ�����퓹�͌F��{�{��Ђ��S�[���ł�����

(�t��)�X�^�[�g�ł�����܂�(����)�B

�F��O�R�Ƃ� ����F�l���������@�F��ߒq��ЁA�F�쑬�ʑ�ЁA�F��{�{��Ђ̂R�̐_�Ђł��� ���̂������

�I���O�R���I���ɉ䂪���ɓn�������`���l�������J���Ă��܂��B

������̐_�Ђ̎�Ր_���F�쑬�ʂ̖��i�͂₽�܂݂̂��Ɓj�Ƃ����܂����A�a�����`�����i�ɂ��͂�Ёj�������͉Ζ�����

(�ق�����)�Ɩ�������`���l�����̂��Ƃł��B�L�I�ł͑f���j(�����̂�)�Ƃ������Ă��܂����B

�����̎q�������́@�`�����̑����̂�@���ʂ̖��ƌĂт܂����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���E������Y�u�I�ɎR�n�̗��ƎQ�w���v�̒n�}�ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�I���O�O���I���A�����͑吨�̊C�������������A��� �ŏ��������̑��c�s�\�ҊC�݂ɏ㗤�� �a�����u�Ζ�����i�ق�����j�v

�Ɩ����܂��B���O�ɒ����ȕ����́u���ڃz�q�v���o�_�����Ɏg�킵�ā@�㗤�̋������t����Ƃ��������Ȉ��I�݂����Ă���ł��B

���Ȃ݂Ƀz�q�̎q�������̏o�_��Ћ{�i�ł��B�㗤���������͏o�_�ɏZ�݁A�o�_���Ƃ̍��ƕP��W�� ���j�����܂�@�\�ҁi���������j�v

�Ɩ��t���܂��B�����̕��̖������҂ƌ������̂Ł@�u�ҁv��t�����̂ł��傤�B

�������o�_�����̉��@�܂�a���̉��ƂȂ����ł���Ă��������́@�����̏o�_�����̎剤�ƕ�����S���҂ɂ��悤�Ƃ��܂��B

�����̏o�_�� �剤���疵�i��E���͑喼���Ł@�L�I�ł͑卑��Ƃ��单�Ƃ��喼���A����Ə����ꂽ�j�ƕ����̔��d�g�Ðg

�i��E���͏��F�ŋL�I�ł͎����Ƃ������F���Ə����ꂽ�j���z�q��C�������ɖ����ėU���H���ĎE�Q��

�������o�_�̉��ɂȂ낤�Ƃ��܂��� �����̑g�D����������Ƃ��Ă��� ���ꂪ�ʂ������Ɂ@��������`���A�����܂��B

���喼�����H�E�Q���ꂽ���ړ��A�Ə��F���H�E�Q���ꂽ�u�Â̊≮�̖K��L���͂��̃u���O��2013�N3��18���̋L���ł��B

���������㗤�����Ό��\�ҊC�ݖK��L���́@2014�N4��24���̋L���ɍڂ��Ă��܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�A������������ �`�̎n�c��� �X�Ȃ鎑���ƊC��������Ⴂ �s�V�s���̖�����߂�ӂ�����Ęa��(�H����)�֓�x�ڂ̏o�q�����܂��B

�����č��x�͋�B���ꌧ�̕��t�ɏ㗤���܂��B

���x�� �a�����`�����i�ɂ��͂�Ёj�Ɩ���� �o�_���Ƃ̋�B���ƁA�@���Ƃ̎O�o���̖����s�n���P�i���������܂Ђ߁j��W��

���j���o���i�ققł݁j���������܂��B���Ȃ݂ɂ��̂��ƒ����̕䉮�P�����܂�A�o�_�Ő��܂�O��ֈڏZ���A�����đ�a�ɈڏZ����

�����̒��j�\��(��ɍ���R�Ɖ���)�ƕ䉮�P�͌������܂��B

��l�̂̊Ԃɐ��܂ꂽ�u�V�̑��_�v���@�o�_���Ƃ̑�a���Ƃ̓o���Ƃ��ΉƂ̋��͂Ł@�����a�̑剤(��������)�ɂȂ�܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

����@�����̎��j���o���́@��B�������Ƃ��N������ ���̎q�������������{����̂ł��B�܂蓌���Ƃ́@�����̒��j�\�҂̎q��

�����̑��̓V�̑��_����a�̓o���Ƃ��ΉƂ̏������Đ��������@��a�̈�鉤�����@���j�̎q���̋�B�����Ƃ��|���Z�팖�܂ł��B

���̎j���͋L�I�ɂ͏����Ȃ����߁@�䉾���̊C�K�F�ƎR�K�F�̌Z�팖�܂̘b�ɂȂ�܂����B

�Ȃ��Ȃ玝������́@���Ō�����������Ȃǁ@�Ȃ��������Ƃɂ��Ď��������̑c��͓V�ォ�獂���̕�ɍ~�Ղ������Ƃɂ���

���������̑c�悪�@�n���l�̐����������Ƃ������Ƃ�O�ꂵ�ĉB�����̂ł��B�o�_�����Ȃ�ĂȂ��������Ƃɂ����̂ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

����165�N���� ��B�������Ƃ́u�F�����v���̍c�q �����̌ܐ�(����)�A���̒���(���Ȃ���)�A�O�ѓ���(�݂�����)��

��ꎟ�������J�n�A�I�m��͌������a���肵�悤�Ƃ��܂����B

�������I�̍��� �����a�剤 �V�̑��_�� ���Ⴂ�̒퍂�q���i�������炶�j�̒n�ՂŁA���q���̎q��������

�苭�������A�}������ �ܐ��͐펀�A�}�R�_�Ђɑ����܂��B�a�̎R�s���ĎR�_�Ђ��Â��đ傫�����h�Ȑ_�Ђł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�}�R�_�Ђ̗��h�Ȑ_��ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�ĎR�_�Ђ̗R�������ɂ́u�_���V�c�̌Z����Ր_ �v�Ƃ�����Ă��܂��� ���Ȃ����R�ł͂���܂���ˁB

�킽������ɑ�a���肵�ĉˋ�̑�N�_���̃��f���ƂȂ�̂ł�����B

���}�R�_�ЖK��L��2015�N9��8���ɍڂ��Ă��܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����c������тƎO�ѓ������͈�U�I�m�삩��ދp���A�F��։��F����k�낤�Ƃ��܂��B

�����������ł���a�̈�鉤���z���̕��l�����ɍU�߂��� ��������ꂸ��ނȂ����S�ȌF���̒��F�ɗ��܂�܂��B

���̒n�� ��ɌF��{�{��ЂƂȂ�܂����A�����̑�^���ŏ\�Ð쑺����œI�Ȕ�Q�����Ƃ��� �F��{�{��Ђ�������Ė����Ȃ�

���̌㍡�̏ꏊ�ɍČ�����܂����B���{�̐Ւn�ɂ͋���Ȓ��������� �u����i������̂͂�j�v�ƌĂ�č������n�ł��B

���̂Ƃ��̑�^���Ł@��œI�Ȕ�Q�����@��R�̏\�Ð쑺�̑��l�� �̋����̂Ă� �F��Ó����ӘH����� ����R������֏o��

�k�C���ɈڏZ���܂����B�k�C���V�\�Ð쑺�ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

����ɂ͍��͋���Ȓ����������Ă��܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����ŌF��Ó��̎ʐ^�ł��B�܂����ӘH(���ւ�)����

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���ӘH�͍���R����F��{�{�������܂��B�������c�O�Ȃ���a�̎R���A�ޗnj��̐E���̒��x���Ⴍ�@���E��Y�̎Q�w����

�قƂ�lj�Ă��܂��܂����B������Y�ɑ���F�����Ⴂ�̂ł��ˁB

���ӘH�����̎Q�w���Ɠ��l�@�قƂ�ǂ��A�X�t�@���g�̗ѓ��������Ł@���ł����열�_�X�J�C���C�����������܂��B

���ۂɃA�X�t�@���g�̓��H������Ă���Ɓ@���E�̎R�̒��Ɂ@������ł���������邱�Ƃ��ł��܂��B���ɓ��������܂��B

���������C���Ȃ��̂Ł@�ѓ��͍���Ă��@�F��Ó��̕����A�����͂��낤�Ƃ��܂���B�n���ł��ˁB

����q���͂��낤���Ďc���Ă��܂��B���܂ł̐�̒�������܂����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

����q���ł��B��������E�֕���Ɣ���q�x�֍s���܂����@���̓��͐Ⴊ�[���Ĉ�l���b�Z���ɔ��ēr���ň����Ԃ��܂����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�\�Ð삩��ʖ������Ė{�{�������܂��B�ʖ����t�߂��̂̓����킸���Ɏc����Ă��܂��B

�ʖ��W���͂܂��ɓV��̏W���ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�ʖ��W���̒������ӘH���ʂ�A�����ł͖��Ƃ̉����ŋx�e�ł��܂��B������1���Ԃ��炢�����Ďv����̂ɒy���܂����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���̉Ƃ̃o�[�����ł��B�e���r��|�X�^�[�Ɉ������肾���̔�����q�[�����ł��B���̎ʐ^���|�X�^�[�ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�F��{�{��Ђɒ����܂����B�L���C�ǂ��낪���o�}�����Ă��������܂����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�_�Г�����ł��B�͂��߂�����ɂ͔��@�G(�₽���炷)�����܂��B��ŏq�ׂ܂����@���������������R���ɑ�a�̓o���Ƃ̒n�Ղ�

�֗](�����)�ɓ������@�o���Ƃ̓�����Ό��ÔV�g�Ɋ��ӂ��������R���@�x�߂̐_�b�ɂłĂ��锪�@�G�Ƃ��ĉ��Ό��ÔV�g���Ղ������̂ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�q�a�ɂ͔��@�G�̐Α�������܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���ӘH(�Ȃ��ւ�)

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���ӘH�͋I�ɓc�ӂ���n�܂�܂������̑唼����Ă��܂��̂Ł@�r���̑�K���q��������n�߂܂����B

�{�{�t�߂̓��̕�͊O�l�ό��q�ł��ӂ�Ă��܂��B

�{�{��Ђ���ߒq��Ђւ̓��Ł@���_�撴�����_�撴�����l�C�̃R�[�X�ŕ����̂͂قƂ�NJO�l�łт�����ł��B

�r���̏����W���ɔp�Z�����������h���{�݂�����@�����߂������l�̎Ⴂ�J�b�v���ł����B�����͘a���Ńg�C�����C�͋�����

�H���݂͂�ȂŃZ���t�T�[�r�X�ŐH�ׂ܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

��_���z���⏬�_�撴�͂�������̊O���l�ό��q�ł��ӂ�Ă��Ăт����肵�܂����B���Ȃ݂ɂ��̓��͓��{�l�ɂ�

�قƂ�lj�܂���ł����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�F��ߒq��Ж{�a�ł��B�Ȃ�����͕������̉��킬�ł͂Ȃ��o�_���̏��킬�ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���@�G�����܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

����ȑ傫�Ȕ��@�G�����܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�G�t���ł悭����ʐ^�ł��B�ߒq�̑�Ɛݓn���̓��ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�ߒq�w�ɂ͂���ȃ|�X�^�[������܂����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���ӘH�͌F���̕l�������܂��B�l�̓��ł��B�������Ȃ���̂�т�ƐS�a�܂��ĕ����܂����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�l�̓�������ĐV�{�s���ɓ���ƕl���q�_�Ђ�����܂����B��������ĎQ�q���܂����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���C�Ȃ���Ր_������ƂȂ�Ƃт�����@�a�̎R�Ő펀�����ܐ��̒킽���́@��тƎO�ѓ���ł��B�L�I�ɂ͐�ɏo�Ă��Ȃ����O�ł��ˁB

�L�I���(��������)�ɂ͂ǂ��炪�Z�Ȃ̂��킩��Ȃ��̂Ł@�����E�}�V�}�W�Ƃ������O�ɂ��Ĕ֗]���肳���A�֗]�F�Ƃ��Ă��܂��B

�L�I���炱�ڂꗎ�����^��������ȂƂ���ɓ]�����Ă��Ċ������@���������s�����܂����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

����V�{�s���ɂ́@���������Ȃ���̂�����A�����̏㗤���L�O�����Ə����Ă���܂��B�㗤�����̂͏����ł͂Ȃ��@��������

8�ォ9�ソ�����q�������ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���ӘH�ŏI�͌F�쑬�ʑ�Ђł��B���ʂ̖��Ƃ͂�������`�����Ɩ�����������̂��Ƃł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�ɐ��H

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�ɐ��H���唼����Ă��܂��B�n��(�܂���)�����ӂ��������Ŕ��h�s�̊ό��ē����ɒn�}�����炢�ɍs���ƌW���̏�����

�C�̓ł����Ɂu���̂�����̌F��Ó��͂قƂ�Ǎ����ɕς���Ă��܂��B�v�Ƃ���������ā@�B��c���Ă���n������

�R�[�X�̒n�}������܂����B����ȐΏ�̓��͂ق�̏����ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�n�������番�ēV��q�R�֏��܂����B�R���ɂ͂Ȃ�ƍ��q��(�����a�剤�V�̑��_�̕��Ⴂ�̒�)���Ղ��Ă��܂����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�R������́@�F��傪���߂��Ă������Ƃ�܂����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���̎R���̌i�F���C�ɓ����ā@�������ɂ������q�˂܂����B�F���������Ă��܂������@���P�����̏o���x��������ċP���Ă��܂����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

��鉤�����̕��m�����ɃQ����������������� �g�����Ƃꂸ �F���͌��߂��̒��F�ɐw������܂ܓ������ɂ��č�������тƎO�ѓ�������

�Ђ����ɑ�a�̓o���Ɓi�o�_���Ƃ̑�a���Ɓj�֖��g�𑗂� ��a����̓��ē����肢�o�܂����B

������a�� ��鉤�Ƃ���܂�A�����������������Ă����̂� ���̏�Ԃ��ƂƋ��ɕ��肵�悤�ƍl���� �o���Ɠ���� ���Ό��ÔV�g��

�F��삩��@�g���A������̐쉈���̎R�x�n�т��ē����A�������Ƃ�o���ƒn�Ղ̔֗]�i�����j�̒n�Ɉ�������܂����B

���̂i�q�N��s�w���ӂŁ@�x�Ƃ̒n�Ղł����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����P���R���⍂���R�R���ɂ͑傫�ȁu�_���v�̑�������u�_���V�c�͂��̒n��ʂ��a���肳�ꂽ�B�v�Ə�����Ă��܂��B

�܂��ǂ݂̂����b�Ȃ̂Ł@�ǂ̓���ʂ点�悤���@����Ȃ̂ł����@���̂P�U�X���������̓��́@��̑O�܂ŗd���▂�������ނƂ����@

�����������҂̌��s�ȓ����z�����H�ł����B�@

��r�I�y�ɑ�a����ł���@168���������̓��ł͂��肪���݂��Ȃ������̂ł��傤�ˁB

����͑��P���̋������̐_�����ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�_���͍����R���ʂ��������ł��B�����R�ɂ킴�킴���Ȃ��Ă��@�֗]�ɂ͂����ƊȒP�ɍs����̂ɂȂ��B

�������o���Ƃ̓��傪���s���ā@���Ă���̂�����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���ꂪ��ꎟ�����ł��� �����Ƃ͈���(�o�_�n�̓o���Ƃ��Ή�)�ɂ����܂����ݍ��܂�� �������Ă��܂��܂��B

�����Ő���248�N�����B�����C��G���i���_�j�ɂ�� ��������n�܂�܂��B

�C��G���̍c�q�C�N�����i���m�@��e�͈����ÕP�@�L�I�ł͍炭�⍟�ԕP�j�̓C�R�}�R�i�C�N���������炭�Ƃǂ܂������Ƃ���

���̎R�������Ă��܂��j���z���� �����̃h���}�̖��ɑ�a���肵�܂��B

�L�I��100�N�߂����ꂽ�@���̓��̓������܂Ƃ߂� �u�_���V�c�i�V�c�Ƃ����Ăі���������̂͂����ƌ�̎���� �V������ł��B�j����������

��a�ɏZ�ޔؑ��肵���v�Ə����܂����B

�� �o�_���̎��Ɍ��킹��� �u���܂��畨���� �ؑ��ł���A�a���ŏ��̍��ƂŗR������o�_���Ƃ�|�����̂��B�v�Ǝv���Ă��܂��B

��a�̕����������n���l�̖���� �����������Ȃ�� ��ɏ����܂����ˁB����Ȃ��̌������ƂȂN���]���܂����ˁB

�����玩�������͓V���獂���ɍ~��Ă����_�� �Ȃ�Č����Ă���̂ł��B

�V�㐢�E���猩�����ڂ̐_�l�̒��Ɂ@�����̂�����́@���ؐ�X�P������̂��@���܂���ˁB

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���C�N��������J�̖��ɐ���R���đ�a���肵�A��a�̑剤�ƂȂ�ꂽ�ڂ����������͂��̃u���O��2016�N1��11����

���n�_��(�����ܐ_��)�ɍڂ��Ă��܂��B

�܂����̎��̋L���ɂ͎����̕P�c���̔��ےÕP���Ղ鑺���_�Ђ�@�����̒��j�Ō\�҉��ߍ���R�Ɖ�����������R���J��

�u���_�Ђ��ڂ��Ă��܂��B

�܂�������т�O�ѓ��肪���Ό��ÔV�g�̐擱�ő�a���肵�����ɒʂ����ł��낤�@�F�Ɏs�Y���̔��@�G�_�Ђ̖K��L���ڂ��Ă��܂��B

���̒n�܂ŗ�����@�o���Ƃ̒n�Ղ̔֗]�͂��������Ȃ̂Ł@�����R�͂悤�₭���S���A���Ό��ÔV�g�Ɋ��ӂ��ā@���̐_�Ђ𗧂Ă��̂ł��傤�B

���Ό��ÔV�g(�������Ă̂�)�̖��O�����̂悤�ɕ������A����Ŏx�߂̐_�b�ɏo�Ă��锪�@�G��A�z�����̂ł��傤�B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�֗]���肵�������Ƃ̉��� ��т��O�ѓ���������Ȃ��̂� �L�I����҂́u�����E�}�V�}�W�v�Ȃ�ˋ�̐l����n��グ�A

�����֗]�F�i�����Ђ��j�Ɩ��Â��܂����B��̑��薼���_���ł��B

����䂦�L�I�ł͈�тƂ��O�ѓ��ƌ������O�͐�ɏo�ė��܂���B

�_���剤�̂��Ƃ��L�I�́u�_��a�֗]���q(���ނ�܂Ƃ����т�)�v�Ə����Ă܂��ˁB

���剤�̖��O�� ����܂ł̎������� �������ɂ��� ���ׂĕς��Ă��܂����̂́@�V�c���x�𗘗p���� ��N�ȏ�ɓn��O�ꂵ�Ď������₵�� �����Ƃ̎n�c�s�䓙��

��F�̍c�q�̑\���̋ߍ]�W�C�ɖ����ĕς����������̂ł��B�L�I���������� �O�ꂵ�ē��{�̗��j��ς��Ă��܂����̂��s�䓙�ł��B

�����ē��ē������Ă��ꂽ�o���Ƃ̉��Ό��ÔV�g�Ɋ��ӂ��� �`���̐_�b�ɏo�Ă���u���^�K���X�v�Ə̂��Ē����F��{�{��Ђ͂��ߊe�n�̕����n�_�ЂɍՂ�̂ł��B

�F��O�R��������Ƃ��ɂ͎��A�o�_�������̖���Ƃ��Ă� �{�a�̏����ɂ��Q�肹���@���Ђ̃��^�K���X�_�Ђɂ������Q�肵�܂����B

�o�_���Ƃ̌������� ���Ό��ÔV�g���J���Ă��܂�����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�b�͕ς��܂��� �a�̎R���A�ޗnj��A�O�d���̌����̔n����l������ ���E��Y�̎Q�w���̉��l�Ɨ��j�I�Ӌ`�������炸 �قƂ�ǂ̎Q�w����j�Ă��܂��܂����B

���� �قƂ�ǂ̌F��Ó����A�X�t�@���g�ܑ��̗ѓ��������ł��B�e���r�ŗǂ����f���Ă��� �Ώ�̓��͂ق�̈ꕔ���ł��B

��퓹�͔�r�I�ۑ�����Ă��܂�������ł��R���̂P���ѓ��Œׂ�Ă��܂��B

���E������Y���쒬�Γ��i��C�̕��̖��鎜���@�����C�̖��鉜�̉@�܂ł̕\�Q���j�Ȃǂ́A �S���t��̒���ʂ��Ă��ĊŔ�

�u�S���t�{�[�������ł��ē������Ă��m���ˁv�Ə����Ă��� ���R�Ƃ��܂��B���̓��������������̊O���l�����ɒp���������v���ł��B

�܂� ���ӘH������Ă����Ƃ��� �h�꒬�ł������т�H �ׂ��Ƃ��ɂ� �X�̃I�o����u���ӘH������Ȃ�ĂقƂ�ǂ� �O���l��B���{�l�͊ό��o�X�ł���Ă���

���C���̊ό��X�|�b�g������ �����Ɨ��������Ă����B���͕��������̂��v�Ƃق߂Ă��炢�܂����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�_�������̎n���L�@����1

�L�I�͓V�̑��_�̖��O�������āA�_���Ƃ��A���������̑��݊��Ԃ��o�_�����̏����̋I���O6���I���܂ň����グ���̂ł��낢���

�����������Ă��܂��B

�܂��剤�̐�������Ȃ��̂Ł@�剤�łȂ��l��剤�ɂ��Ă��܂��B��B���o�����Ƃ̂Ȃ������Ƃ̃C�j�G�����a�̑剤�ɂ�����(���_)�A

�����є䔄(�_���c�@)�̕����́@�L�O���ÕF��剤�ɂ�����(����)�A�܂�100�Έȏ㐶�����l��啝�ɑ��₵�܂����B

���ɐ_��127�A�C�N��(���m)139�A�I�V�����P(�i�s)149�A�I�I�T�U�L(�m��)143�Ȃǁ@���̑����ۂ��������̑剤������������グ�܂����B

�_���̓������o�_�����̏����܂Ł@���S�N�����グ���̂Ł@�剤�̐�������Ȃ������Ɂ@��鉤��2��̏��쎨(�X�C�[�C)����9��̑���X(�J��)

�܂ł͂��̂܂܍̗p���Ă��܂����@10����q���A11��F����͏�����Ă��܂��B�Ȃ��ł��傤���B

���傤�ǁ@��鉤���ƕ��������Ƃ̐��������Ȃ̂łȂɂ��܂������Ƃł��������̂ł��傤�B

10����q���A11��F����͏�����Ă��܂����@�L�I��10��C�j�G(���_)��14�㒆�ÕF(����)�̓�l��剤�Ɏd���ďグ�ċ��ݍ���

�剤�̐����킹�͂��Ă��܂��B�剤�̐��͍��킹�Ă���̂ł��B�I�݂ȍ��b�ł��˂��B���S���܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�_�������̎n���L�@�@����2

���グ��ꂽ�_���剤(�_��a�֗]�F)�́@�����J�ɋ{�����ɂ�肨��܂ō���܂����B�Ƃ������@�o���Ƃ̂���̒��ł��傫�Ȃ��̂�

����ɐ_���̕悾�Ƃ��Ă���̂ł�����A�{���������邱�Ƃ��o�L�ڂł��ˁB

�������{�����́@�c���̗��j�͂��ׂā@���b�̋L�I�ɏ]�킴������܂���B�������Ȃ��ƍ��̍c���̑��݂��������Ȃ��ƂɂȂ�܂�����B

�ł�����@�_���ȊO�̕���@�ˋ�̍c�q���}�g�^�P���̂��������܂����A鰏��ɓo�ꂷ����̃q�~�R(�P�c��)�̃����\�P��

100�N�ȏ㎞�オ�o�����W���ɓo�ꂷ���a�P(5�Ԗڂ̃q�~�R�ł�)�Ƃ�������܂��ɂ��āu��a�g�g�r�����\�P�v�̂�����ł����グ�Ă��܂��B

���̂�����o���Ƃ̉��̂���ł��B�����ꒃ�ł��ˁB��x�R��������ɉR���d�˂Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ȃ�@�R�̃X�p�C�����ɂȂ�܂��ˁB

����ȉR�Ōł߂��c�������A�����Ƃ����Ƃ������j�Ɋ�Â����j�������炯�o�����ق����@�����ɐe���܂�₷���Ǝv���܂����B

�o�_���Ƃ������̌����������Ƃ��|���A�����ɓn�����N�l�̒C�̉��q����(�Ђڂ�)�̌����Ђ������P�͂��ߑ����Ƃ̌������x�ƂȂ�����

���Q�����̘a�̌܉��������A�I�V���J�A�R�E�P�C�A�I�P�A���J�T�U�L(����)�Ƒ������������a����͓r�₦��B

���o�_���Ƃ̎�N�I�z�h�̌N���@�O�������Ƃ̑h�䑍�{��(�����̏h�I�����F���畐���̐b���c���ɉ����̎q��)�̐U��P�ɖ����肵���I�z�h�m�N��

��a����Ɍ}�����@�j���(���ق�)�剤�ƂȂ��ā@���v(�I�P)�剤�̖��蔒���P(�����炩�Ђ�)���}���čL��剤(�Ӗ�)�����܂�Ĉȗ��@

���̍c���������Ă���Ɓ@�Ȃ������ƍ����ɒm�点�Ȃ��̂��@�ӂ����ł��B

��O�풆�̍c���j�ς́@�����ɂȂ�V����������F�����B�̖��w�ȉ������m���������肠�������̂�����ł��B

���낻�뎝����s�䓙�����グ���@�L�I�̎���������������ꂽ�炢���Ǝv���܂����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�Ñ�o�_�����䂩��̒n��K�˂ā@�̃g�b�v�y�[�W�͂����炩��߂�܂��B

http://yochanh.sakura.ne.jp/kodaiizumo/index.html

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

65�䍂�_�ЖK��L(2013�N9��23��)���ĕҏW���܂����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2019�N4��9��

�䍂�_�Ё@���쌧���ܖ�s�@�䍂���@�@2013�N9��23��

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�ȑO�R���̓r���ŖK�ꂽ�@�䍂�_�Ђ̍ĕҏW�ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�_�Г����ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�萅���瓒�C���オ���Ă��܂����B�����Ȃ̂ł��傤�B

�z�K��Ђ̂�������Ђ̂ǂ����ɂ�����̂����̎萅������܂����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�Ж����A�q�a�ȂLj�A�̌����́@�V���������ł����B�ŋ߁@���ւ���ꂽ�̂ł��傤�B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�L�������ɂ͑�R�̐l���@��������Ⴂ�܂��B�n��̐l�̐M���W�߂Ă���悤�ł��B

�����͕��a�ł��傤���B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�_�Ђ̐����Ŕł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�_�Ђ̗R�������ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

����ɂ��܂��Ɓ@���̐_�Ђ͊C�̐_�l���J���Ă��邻���ł��B

�C�_�i�킽�݁j�͌䉾���́u�C�F�A�R�F�v�ɏo�Ă���R�K�F���q�˂����{�ɏZ��ł���Ƃ���

�L�ʕP�̕��_�ł��ˁB

�䍂���̐_�͖ȒÌ��̐_�̎q���Ə����Ă���̂Ł@�܂�R�K�F�̌n�����Ղ��Ă���Ƃ������ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����ŊC�K�F�i�Z�j�ƎR�K�F�i��j�ɂ���

�Z�̊C�K�F�́@�����̒��j�@�\�҂��N�������C���i���܂ׁj�Ƃ������A��̎R�K�F�́@�����̎��j

���o�����N��������B�����Ƃ������܂��B

�I���O�R���I���Ɂ@�Ό��̌\�ҊC�݂Ɂ@��R�̊C���i�N�j���j�����������A��ď㗤�����̂�

�`���l�����ł����B���O�ɒ����ȕ����̖��ځi�قЁ[���̏o�_��Ћ{�i�̑c��j���o�_���ƂɎg�킵��

�㗤�������Ƃ����@�����ȏ����̂��ƂɎ��s����܂����B�����͎������a���̉��ɂȂ����ł����B

�����͘a�����z�A�J���Ɩ����@�o�_���Ƒ掵��剤�V�̓~�߂̕P�A���ƕP��W�蒷�j�u�\�ҁv���������܂��B

���̌㕔���̖��ځi�قЁj��C���B�ɖ����ā@�o�_���Ƃ̎剤���疵�╛�����d�g�Ðg������

�H�E�Q���܂����A���lj��ɂ͂Ȃꂸ�@��U�`���ɋA�����Ďn�c��ɍX�Ȃ鎑���ƊC���B��Ⴂ

��x�ڂ̏㗤������̕��t�ɉʂ����܂��B�����Ęa�����`�����i�ɂ��͂�ЁA�ɂɂ��ˁ@�Ƃ��������j�Ɩ����@