奈良県御杖村に 「夏だけ現れる白い谷」があるというので 出かけました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

御杖神社 その1

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

御杖村岡田の谷の真夏の半夏生(はんげしょう)の群生です。谷全体が白くなっていました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

半夏生の谷を探しているときに見つけた 御杖神社の看板です。

この神社は前から行きたいと思っていました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

巨木の森の雰囲気です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

正面の鳥居の前には

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

手水があります。龍の口から水が出ています。ここで手を清めました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

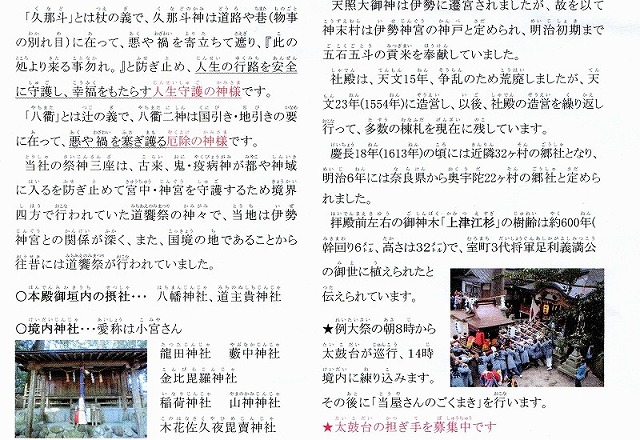

境内奥に拝殿があります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

拝殿の奥、扉の向こうには 本殿があるようです。本殿の形は横からも見えませんでした。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

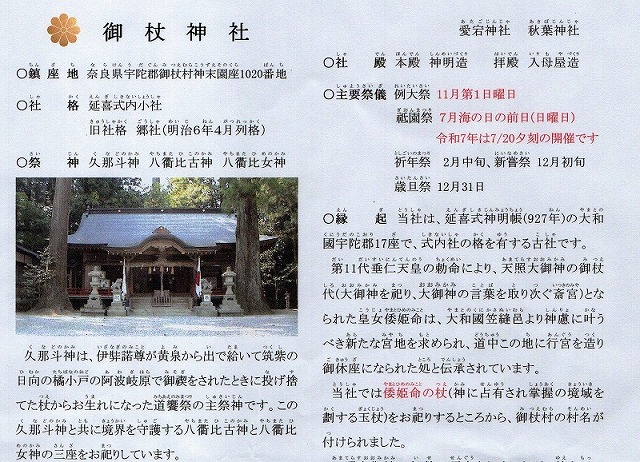

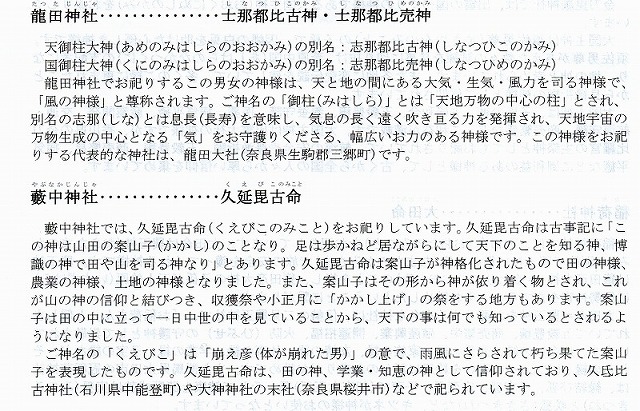

神社の説明パンフレット

拝殿にこの神社の由緒書きのパンフレットが置いてあり、ご自由にどうぞ と書いてあったので

いただいて帰りました。以下はそのパンフレットです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

神社の主祭神です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

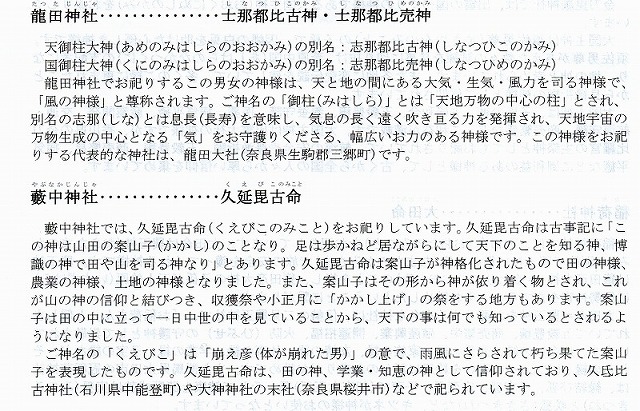

この神社の主祭神は 久那斗(くなと)神 と八街比古(やちまたひこ)神、八街比賣(やちまたひめ)神

の三神だと書いてあります。

久那斗神は 道路や人生の分かれ道で 悪や災いを防ぎ 人生を安全に守るそうです。

八街(やちまた)二神は 国の境界や地域の境界で 悪や災いが入ってくるのを防ぐ神だそうです。

三神とも 役割は 猿田彦神の役割とされているものですね。

古代出雲王朝は 先祖霊を守護神と定め サイの神と呼びました。サイの神は「幸の神三神」

として国教にして三神を信奉していました。

父神の久那斗大神、母神の幸比賣の命(さひめのみこと)、そして息子神としてサルタヒコ

を定めました。ちなみにサルタとは 古代インド語のドラビダ語で「鼻の長い」という

意味です。つまりヒンドゥーの象神様のガネーシャです。

幸の神三神が 出雲王国から地方へ伝搬するうちに 若くて元気のよいサルタヒコは 猿田彦と

書かれるようになり、しかも藁などで人形にされて 村の入り口や 街道の分岐点に建てられて

災いが入ってこないような 役割を持たされて行きました。それが いつしか案山子の姿になり

案山子(かかし)の神とも呼ばれるようになったようです。

幸の神三神から 三という数字は出雲王国では 神聖な数字となりました。

「三拍子そろってめでたい」の言葉はここから来ていると言われます。

ー-----------------------------------

サイの神は道の神でもあるので チマタ(分かれ道)の神でもあります。そこには

幸姫(佐比売)の命(さひめのみこと)が宿るとされました。チマタからは道が四方八方に

伸びるので チマタが各道の中心のようになり、また母親は子供たちの中心なので

佐比売の命は八街姫(八地股姫ーやちまたひめ)とも呼ばれました。

そのため八という数字も 幸の神信仰では 聖なる数字とされました。

熊野の八咫烏(ヤタガラス)信仰の八も この聖数に因んでいます。

※九州物部王家の第一次東征で 紀の川河口で大将の物部五瀬(いつせ)が戦死して

残された兄弟の 物部稲飯、三毛入りたち九州物部軍が熊野へ転進したが 熊野でも磯城王朝軍の

ゲリラ攻撃で 身動き取れず、助けを求めて秘密裏に使者を登美家に送り 道案内を頼んだ。

登美家当主の加茂建津之身は 混乱の大和を物部勢と共に平定しようと考えて 物部軍を

大和の磐余(いわれ)に引き入れました。これに感謝した物部家は 加茂建津之身のことを

支那の神話に出てくる太陽に住むというヤタガラスに例えて 感謝したという。

ー---------------------------------ー-

御杖神社の由緒書きを 呼んでいてびっくり仰天しました。

久那斗神、八街姫など古代出雲王朝の国教である 幸の神三神に出てくる神がそのまま

祀られています。幸の神三神を祀るべく建てた社がこの御杖神社として残っているのでは

と思いました。主祭神三柱のうち 八街比古はサルタヒコのことでしょう。

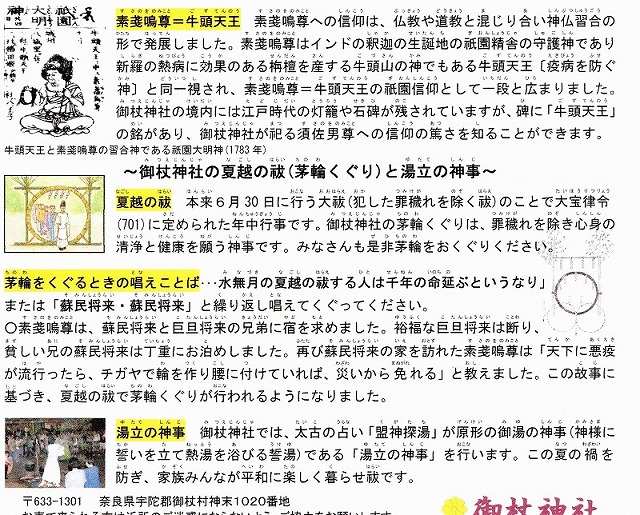

この神社の末社の 藪中神社の祭神 久延比古命(くえひこのみこと)は案山子の神だと言って

いますので つまりサルタヒコのことです。

ということは この神社、御杖神社は 幸の神三神である 久那斗大神、佐比売の命、猿田彦命

の三神をそのまま祀っているのです。

出雲族は全国に広がりましたから、この社も出雲系の人たちが建てたものかもしれません。

全く偶然の発見に 驚きました。

古代出雲王朝国教の幸の神三神をそのまま 主祭神として祀っている神社に初めて

出会いました。

ー------------------------------------ー-

その2へ続く

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

御杖神社 その2

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

西暦230年頃に九州物部王家は 再び東征を実施します。これが第二次東征です。

イニエ王は南下して各地で兵力を集めながら 南下を続けます。そして南薩摩の阿多(南さつま市)で

地元の豪族(竹屋の守)の美しい姫と出会います。それが阿多津姫です。

イニエ王は その姫を娶り、姫とともに薩摩から日向へまわり そこで一時落ち着きます。

その姫は イニエ王の皇子を生みます。それがイクメ王です。日向の国では イクメ大王は

生目神社に祭られています。(※このブログ33番の記事に生目神社訪問記を載せています)

日向の国、橘の小戸(たちばなのおど)で産湯を浸かられた イクメ王は 第二次東征隊の大将として

出雲王国、吉備王国を攻め滅ぼしながら 大和入りし、約三百年続いた磯城王朝を倒し 名実

ともに大和国の大王となられました (のちの贈り名を垂仁)。

各地の神職の祝詞に出てくる「日向の橘の小戸で禊給いし」 といわれたのがこのイクメ王です。

阿多津姫は記紀では 此花咲くや姫と名前を書き換えられます。此花咲くや姫は

何故か富士山の噴火を抑える神として 富士山の周りの神社で祀られます。

また父親の竹屋の守は神話の中の神 大山津身ノ神に替えられました。

この神は 山の守り神ともされて 各地で祀られています。

阿多津姫は短命で日向の地で亡くなります。そのため イニエ王は後妻として 宇佐王国から

宇佐豊玉姫を迎えます。この姫が後に 親魏倭王として 魏の役人から直接肩にタスキを掛けて

もらい 親魏倭王の証書を直接もらった 二番目のヒミコで 歴史上もっとも有名なヒミコ

です。(詳しくは このブログの 五人のヒミコのまとめをご覧ください)

しかし記紀は この方を徹底して無視します。和国の女王が 魏に隷属していたのを

潔しとしないのでしょうか。

ー--------------------------------------

この神社の由緒書きでは この花咲くや姫は 比古ホホデミを生んだと書かれていますが

火火出見(ホホデミ)は 徐福の次男で 生んだのは 阿多津姫ではありません。

徐福は二度目の来日時に 饒速日(にぎはやひ)と名乗り、九州宗像家の 市杵島姫を娶り

生まれた次男がホホデミで、のちに火火出見は九州物部家を興します。

徐福は最初に和国に上陸する前に 周到に前もって出雲に 忠実な部下の穂卑と彼の息子の夷鳥

たちを派遣して出雲王家に銅剣などの献上品を納めて 王家(八千矛 役職名は大名持ち)から

上陸の許可を取り付けていました。

徐福は和名を「火明(ほあかり)」と名乗り、出雲王家から 高照姫を向え入れて妻として王家の

親族となりました。

高照姫は 姪と共に徐福の屋敷の南側に 大きな屋敷を建てて出雲兵に守られて暮らしました。

そして徐福の長男が生まれると 徐福と共に暮らすようになり 大きな屋敷には姪の姫が一人で

住みましだ。

その姪は「大屋姫」と呼ばれ 屋敷のある場所は「大屋」と言う地名がつきました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

徐福の父親は 徐猛という名前だったので 徐福は長男に「猛」の字をつけて「五十猛」と命名

しました。それで 徐福たちが上陸した海岸は 五十猛海岸と呼ばれるようになりました。

成人した五十猛は 大屋姫と結婚して 大勢の秦国人たちと共に 丹波北部へ移住して香語山と名乗

ります。そしてさらに大和葛城北部へ移動しました。

そして大屋姫との間に生まれた皇子が高倉下(たかくらじ)で高倉下の子孫からは 武内宿禰が

出ました。さらにその子孫からは オキナガタラシ姫(朝鮮の辰韓王子ヒボコの子孫でワカタラシ

大王の后となったので神功皇后とも呼ばれる)とともに 三韓征伐で大活躍して実質的に 和国大王

となった「日向ソツ彦王」が出ています。

さらにまたその子孫からは オオサザキ大王や平群王朝の大王が出ています。

徐福や穂卑たちに幽閉殺害された 八千矛主王の皇子 味鋤高彦は秦国人との共生を嫌い

大勢の出雲族を連れて大和葛城南部に移住して 高鴨家を名乗り 高鴨神社、御歳神社を立てました。

また同じく徐福や穂日たちに殺された 八重波津身副王の皇子 奇日方(くしひかた)たちは

大和葛城中部に移住して 登美家を名乗り 鴨津波神社や一言主神社を建てました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

一方香語山と名前を変えた五十猛は 九州から 腹違いの妹(徐福と宗像三姉妹の末娘市杵島姫との

間の皇女)の穂屋姫を呼び寄せて 妃とし 次男の「天の村雲」がうまれました。

沢山の海童や 秦国人たちと共に 五十猛や 天の村雲たちは益々強大になりました。

そこで 出雲族たちは 天の村雲を大和の王として認めて 奇日方の妹「踏鞴五十鈴姫(たたら

いすずひめ)」を天の村雲の后として ここに初代大和王朝が誕生しました。

この御杖神社の由緒では 市杵島姫と阿多津姫がごっちゃになっています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

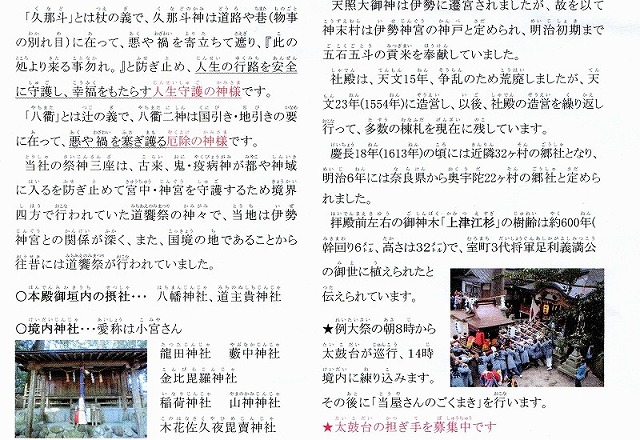

先に述べましたが久延比古の命は 案山子の神だとかいているので 古代出雲王朝時代の幸の神三神

のサルタヒコのことですね。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

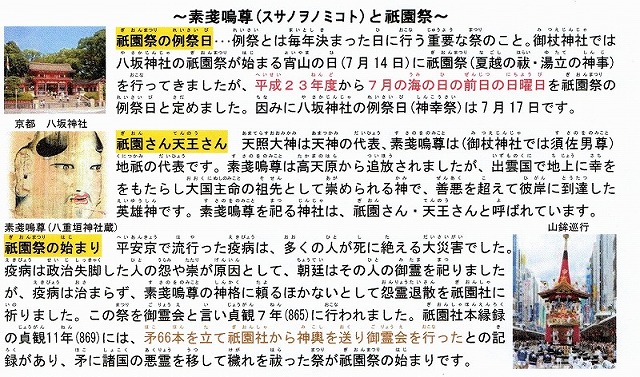

素戔嗚とは徐福のことです。記紀に 素戔嗚の息子を五十猛というとあるので 素戔嗚が

徐福だということがわかります。京都の嵐山の近くの 松尾大社は徐福と市杵島姫を祀っています。

松尾大社の近くの太秦(うずまさ)もたくさんの秦国人ー徐福が連れて来た海童の子孫たち が

開拓して住んだ土地と言われます。

御杖神社の由緒書きでは 素戔嗚(徐福)は出雲に幸をもたらしたと書いていますが 出雲では

徐福たちは 大名持(主王)の八千矛や事代主(副王)の八重波津身たちを相次いで幽閉殺害して

大暴れしたので 鬼のように嫌われました。幸をもたらすなんて とんでもない話です。

京都の八坂神社では 徐福を祀っていますが 奥宮では 市杵島姫はじめ宗像三姉妹も

祀っています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「蘇民将来の子孫なり」という魔よけのお札は 日本のあちこちの神社で売っているのを

見かけました。これを張っておくと災いが防げるらしいです。

茅の輪潜りも湯立神事も あちこちの神社で行われていますね。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

その3へ続く

ー----------------------------------------

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

御杖神社 その3

ー--------------------------------------

イクメ王が大和入りした後も 磯城王朝の彦美知宇斯大君は丹波へ逃げて イクメ軍に

抵抗を続けていましたが、イクメ王は総力を挙げて丹波へ乗り込み磯城王朝軍を

取り囲みます。そこで約300年間続いた磯城王朝は 全面降伏します。

丹波攻略を終えて大和に帰ったイクメ大王は 名実ともに大和の大王となりました。

そして 旧都和邇の地付近を直轄地としました。

そこに石上神宮を建て それまで物部族が崇めていた 建布都大神社のご神体の剣が

石上神宮(いそのかみじんぐうー現奈良県天理市)に移されて祀りが行われました。

その新しい社が和邇の地に建ったことは 旧王朝を倒した物部王家が新しい和国王家になった

ことを天下に知らしめました。

またヤマトの大王となったイクメ大王(後の贈り名を垂仁)は 魏との関係を断とうと思いました。

宇佐豊玉姫女王の使節団として 自らも魏に行ったことのあるイクメ大王ですが(幼名のイサチ

五十狭茅、伊佐地の名前で行った) いざ自分がヤマトの磯城王朝を倒し和国の大王になってみると

和国が魏の属国になっていることを 潔しとしない考えがでてきたのでしょうか。

記紀の編集を指示した持統女帝や編集責任者の不比等、および編集者たちは いわゆるヒミコを

徹底して隠します。ヒミコに触れることは つまり魏との関係に触れざるを得ず 和国が魏の属国に

なっていたことに 触れなければならないからでしょう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

和国の戦乱が納まった ということにして魏の和国駐在武官の張政を魏に送り返すことにしました。

そこで和国の使節団が張政(伊都国に駐在している魏の武官)を送っていくことになりました。

使節団の団長はイクメ大王の異母弟の八坂入彦がなりました。彼は243年の使節団に続いて

2度目の使節です。

「三国志 魏書 東夷伝 和人条」には次のように書かれています。

※魏志倭人伝なる書物は存在しません。

「台与(たいよではありません、とよ ですー豊玉姫の後任親魏倭王として魏に承認された

豊来入姫)は 率善中朗将ヤサク(八坂入り彦の事ですが字があまりにも軽蔑の汚い字なので

書きません)ら20人を遣わして張政らを送って来た。

男女奴隷30人や青い大勾玉2個、珍しい模様の和錦鯉20匹などを貢物として差し出した。」

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

新しくヤマトの大王となったイクメ大王はヤマトの旧支配者の彦美知宇斯大王の娘の

ヒバス姫を后に迎えました。それがヤマトを支配する効果的な方法でもありました。

大王ではなくなった 彦美知宇斯王は娘たちを連れて丹波北西部の網野に移り住みそこに網野神社

を建て、父の日子坐(ひこいます)大王を祀りました。

その後稲葉国造に任命された彦美知宇斯大王は 幼名の彦多都彦を名乗り 部下の武内宿祢と共に

稲葉へ移り住みました。

※その後イクメ大王が武内宿祢に放った刺客の事をヒバス姫が父の彦多都彦に知らせ武内宿祢は

出雲王家へあわてて逃げ込みました。

出雲王家により武内宿祢の命が救われたことは その後の日本史に大きな影響をもたらしました。

息長帯姫(おきながたらしひめ)と共に三韓征伐を行い大成功させた日向襲津比古のちの

葛城襲津比古大君をはじめたくさんの大王が武内宿祢の子孫から 出ています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

イクメ大王の后となったヒバス姫はイクメ大王の娘、大和姫を丹波竹野郡で生みました。

大和姫は成長するにつれて信仰心が篤くなり 自ら志願して丹波国竹野社に奉仕していました。

そののち竹野郡の奈具社に行き月読の神に加えて 太陽の女神日霊女貴(ひるめむち)も祀る

ようになりました。

その後大和姫は宇良社に移り 日霊女貴を祀っていましたが 彼女は朝日信仰を大切にする

ようになりました。

そして朝日を拝むためには 東向きの海岸がいいと考えて 伊勢の国に移住して 信者を増やすために

伊勢の各地を転々としました。

大和姫は伊勢からさらに志摩の国へ行き 伊雑宮(いぞうのみや)の社家井沢富彦の支持を受けます。

彼は名前からもわかるように ヤマトの登美家出身と言われています。

大和姫は井沢富彦の協力を受けて 伊勢の国五十鈴川のほとりに内宮を建て そこに太陽の女神を祀り

最初の伊勢斎宮(斎王)の役を務めました。

この画像は 三重県明和町の斎王祭りの画像で 明和町の公式ホームページからお借りしました。

ー---------------------------------------

伊勢内宮の太陽の女神は 三輪山から移されたので 大和姫の没後彼女の遺体は 三輪山の西麓の

賀茂家(登美家)に送られました。加茂田田彦は登美家なので 当然出雲系で野見宿祢の子孫たちとも

親しく古墳造りに慣れていました。

賀茂家当主加茂田田彦は土師家から養子に来た人で、当然土師家の古墳造りの技術者たちとも親しく

大和姫の墓は土師氏により作られました。

そのため人々は大和姫の墓を土師氏が作った墓「土師墓」(はじはか)と呼んだといいます。

しかし 記紀はなぜかこれが気に入らないと見えて 土師墓の代わりに箸墓(はしはか)と

名前を変えてしまいました。

おまけにこの墓をモモソ姫の墓にしてしまい、しかもモモソ姫が箸で陰部を突き刺して死ぬという

異常な死に方をでっち上げました。こんな痛々しい死に方をどうやって 考え付くのでしょうか。

おまけにこの土師墓をどうしてもモモソ姫の墓にしたかったと見えて 「ヤマト、トトビ、モモソ姫」

というわけのわからん姫を作り出して モモソ姫と大和姫を合体させてしまいました。

モモソ姫と大和姫という約百年離れた時代の 別々の姫巫女で しかも両姫ともれっきとした

ヤマトの大王とその后という れっきとした姫皇女でありながら この二人を合体させるという

無茶苦茶なことをしでかしました。

モモソ姫と大和姫を合体させた上にこの合体姫は磯城王朝第七代孝霊大王(フトニ大王)の娘だと

言っています。まるで出鱈目ですね。

※フト二大王の余生については このブログ54番に載せています。

モモソ姫は第八代クニクル大王(孝元)の娘であり、大和姫は初代物部王朝のイクメ大王の娘です。

お二人の姫君の生きた時代は約百年ほど離れています。なぜこんなバカなことをしたのでしようか。

二人の姫君にも そのご両親の大王、皇后たちにも失礼極まりないですね。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

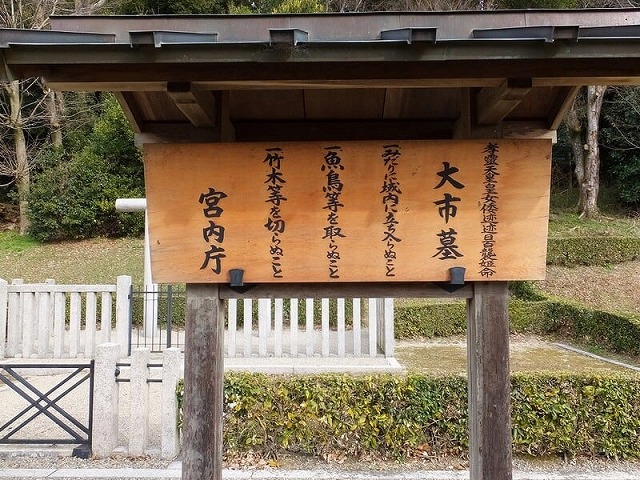

これが そのでたらめ墓です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

おまけに 石碑の文字の「大和」の文字に 支那人が日本人を蔑んで付けた 卑字蔑字が使われて

います。矮小の意味合いがあるこんな卑字を日本人が使ってはいけません。

江戸時代の朝鮮通商使節が「和国の将軍に奉る」と 支那人の真似をして この卑字で書かれた

親書を江戸幕府に差し出したときにこの字を見た幕府の重鎮は親書を投げ返して書き換えさせた

そうです。江戸幕府はそれほど和国に誇りを持っていたのです。

ほんまに 今の宮内庁は日本人の誇りも尊厳もなく 支那人の家来のまま、支那人の言うがままで

ほんと馬鹿で 情けないですね。

ちなみに この御杖村作成の 御杖神社由緒のパンフレットにも この大和姫の字に卑字が

使われています。ほんと嫌な気分ですね。早く訂正してほしいものです。

大和の文字以外にも ヒミコの漢字にも卑字蔑字(支那人が周辺の民族の名前に対してよく使う

相手をけなしたり軽蔑した漢字)が使われていて 現在でも学者や自治体(奈良県桜井市他)の職員

たちが未だに卑字蔑字でヒミコを書いていますが ばかですねえ。特に桜井市は 市の入り口に

大きな看板を立てて「ヒミコの里桜井市」と卑字蔑字で書いています。見るだけで恥ずかしいわ。

いい加減、支那人に媚びを売ったり、しっぽを振るのをやめましょう。

ー-------------------------------------

話が大きく それましたが 大和姫が丹後の国から伊勢、志摩へ向かう途中に 奈良県御杖村に

立ち寄り、仮宮を造られて 滞在されたかどうかは 良く分かりません。

国交省の地図を見ると 大和から伊勢への 伊勢街道が御杖村を通過しているので 恐らく

大和姫はこの御杖村を通って 伊勢へ行かれたこともありうることですね。

古代出雲王朝の幸の神三神を この神社でそのまま祀っていることからしても 御杖神社が

大和姫の杖を祀っているということを 信じたいですね。

--------------------------------------

御杖神社終わり

--------ー-----------------------------

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

83 大和三山の一つ 畝傍山周辺の古代出雲王朝

ゆかりの地を巡りました。2025年3月26日

その1 畝傍山口神社 2025年3月26日

今年の3月に 大和三山巡りをしました。

その時に 畝傍山周辺には 古代史 特に初期大和王朝にまつわる

施設が 複数あることを知りました。

そこで今回は その施設にまつわる人物を述べてみたいと思います。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

その1畝傍山口神社 神功皇后

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

大和三山を歩いた時に 最後に歩いた畝傍山です。

宮内庁の御陵参拝者用駐車場に止めて歩きました。実際に下山後 大王陵を参拝しました。

畝傍山山頂から下山後 最初に訪れたところが 畝傍山口神社です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この鳥居をくぐります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

朱色の柱の拝殿があります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

拝殿の奥に本殿があります。榊を置く台があり 誰でも近づいてよいのかわからないので

拝殿の前にはいきませんでした。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

祭神が 大きく書かれていました。

気長足姫とは 日本書紀にこのように書かれて 古事記には 息長帯比売(おきながたらしひめ)と書かれています。

のちの贈り名を 神功皇后です。

豊受比賣は日本神話の女神で 食べ物をつかさどる神だそうで、記紀では 古事記に出てくるそうです。

でもその起源は 第二次東征時に物部豊連合軍司令官のイクメ王の勢力により 大和から追い出された豊来入姫

(二番目のヒミコである 宇佐豊玉比賣の娘の 豊姫で 記紀では 豊鍬入り比賣と書かれました。

また魏書では 台与( 「とよ」 です。たいよ ではありません。やまとこく も やまたいこくと読み間違えたのでしようね。

)が 丹波の海部家に保護されて 丹後半島の海部家の眞名井神社で 月神を祀り始めたときに 月神を

豊受の神として祀ったとされています。

表筒男命(うわつつのおのみこと)は住吉大社の四祭神の一人です。

住吉大社は 息長比賣が三韓征伐に 日向襲津彦とともに出陣して 大成功した後に息長比賣が

長門の国に住吉神社を 津守の連に建てさせました。 その祭神が のちに難波の住吉神社に移されました。

息長比賣が関係した三人の王を祀ったとされています。

まず 皇后としての権力をふるう元となった元夫の稚足彦(わかたらしひこ)大王(のちの贈り名を成務)、

辰韓への出兵を 夫の稚足彦に断られた後 相談したがまたしても断られた豊前中津彦、そして最後に

息長比賣の要請を快諾して 全国から旧出雲王家の関係者たちから おびただしい軍船を集め 息長比賣と共に

三韓へ出陣して 大成功を収めた 日向襲津彦王の三人だといわれています。

底筒男命、中筒男命、表筒男命が どなたに相当するかは よく分からないとされています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

息長比賣は 朝鮮半島辰韓の王子 ヒボコの子孫です。

二世紀に辰韓の王子ヒボコは 辰韓王に 家来と財宝を持たされて 辰韓を追い出されて

和国に向かいます。そして出雲の海岸 園の長浜に着き 出雲の大名持(主王)に面会しました。

大名持は 上陸の条件として 既存の農民の土地を奪わないこと、出雲の法律(出雲八重書き)を守ることを求めたが

荒んだ心のヒボコは これを拒否しました。そこで 大名持は上陸の許可をしませんでした。

そこでヒボコたちは さらに日本海を東へ進み 丹波の円山川河口に着いたが そこでも出雲兵に

上陸させてもらえなかったので 円山川を遡り 上流の大湿地帯に停泊して住み着きました。

彼らは コツコツと河口の川幅を広げて上流の水はけをよくしたり 湿地帯の排水工事をして 苦労の末に

広大な土地を出現させてそこに住み着いたとされます。

ヒボコはこの時のことを 末永く恨み 出雲王朝を恨み続けたという。

その子孫は 幾度となく 出雲領に侵入して 出雲と大和を分断したりしました。

第二次東征時に物部豊連合軍の先方として 出雲に攻め込んで 出雲王朝を滅亡させたのも ヒボコの子孫

田道間守であり、息長比賣もヒボコの子孫です。

※三韓征伐の詳しい記事は このブログの「55番」に載せていますのでそちらをご覧ください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

息長比賣は 帰国後皇子を出産されました。

当然 日向襲津彦との皇子です。出陣前から出陣中も ご一緒に生活されていたから

当然ですね。妊娠中に出陣されています。

そして帰国後、伊吹山西麓の息長家に帰られました。

和国には 三韓から 莫大な富がもたらされて 大いに潤いました。そのため 息長比賣や襲津彦王は

大王とされた。しかし記紀ではそのことを無視して 和国になんの貢献もしていない豊前中津彦を大君としたり

息長比賣を摂政としたり、襲津彦を無視しています。

襲津彦は 大和の葛城の長江に宮殿を立てて住み 長江襲津彦王と呼ばれました。

長江は今の名柄の字が当てはまるらしい。

近江の息長家で育てられた皇子は 不幸にも七歳で夭折された。息長比賣の跡継ぎがいなくなれば

辰韓の血筋が 途絶えるので新羅などからの 税金が入らなくなる恐れがあります。

和国には新羅などの皇子が人質としていて情報はすぐに朝鮮へ送られる可能性があります。

そこで息長比賣は秘密裏に 当時親交のあった上野国(かみつけのくに)国造家の竹葉瀬の君が同じ七歳であることを知り

ひそかに呼び寄せて養子としました。長じた竹葉瀬の君を息長比賣は ホムタ大王(応仁)として即位させました。

彼は イクメ大王(垂仁)により 大和から東国へ追いやられた 豊来入彦(豊玉比賣の御子で豊来入姫の兄)の子孫であります。

上野(かみつけ)の君家からこのことを聞いた 宇佐八幡宮は 大いに喜んだということです。宇佐家から大王が

誕生したのですから。そこで宇佐家では それまで 本殿に祀っていた 宇佐豊玉比賣(二番目のヒミコ)

を二の御殿として 一の御殿を増設して そこにホムタ大王(応仁)を祀りました。

それで 宇佐八幡宮の主祭神がホムタ大王なのが 納得ですね。

また襲津彦大王の弟 武内臣若子の娘岩の比賣は 大鷦鷯(オオサザキ 仁徳)の后となりイザホワケ(履中)を

生みました。そして襲津彦大王の皇子 蘇我の臣石河の子孫からは 男大迹大王(継体)が誕生しています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

第二次東征時に 宇佐豊玉比賣に 冷たく扱われて失意して 大和側について敗れ、敗走した

武内の宿祢太田根を出雲王家が 匿い イクメ大王の刺客から守り 出雲王家の姫との間に 子孫を残したことが

後々の 和国古代史に 大きなインパクトを与える人物を幾人も排出することとなったわけです。

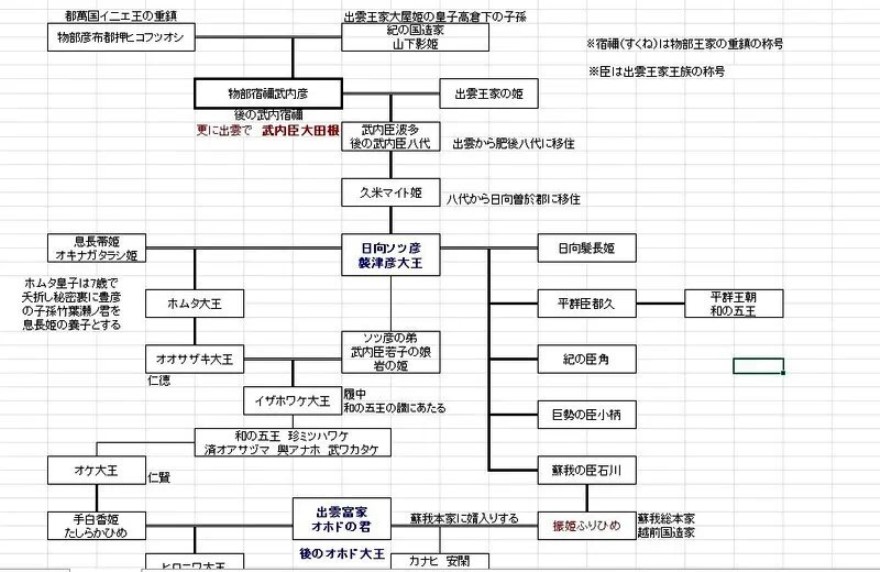

この図は 斉木雲秀先生はじめ 大元出版のすべての本をもとに私が作ったものです。

またこの項は 特に斉木雲秀先生の「出雲と蘇我王国」を主に参照しました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

その2へ続く

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

その2 神武、綏靖、安寧、懿徳 各大王陵

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

畝傍山を歩いた軌跡です。畝傍山から下りた後 神社と御陵を回りました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

標識に第三代安寧(あんねい)陵が示されています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

まず安寧陵です。第三代玉手看(たまてみ)大王です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

玉砂利がきれいにそろえられていたので 手前から拝礼しました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

少し歩いて第四代懿德(いとく)陵へ向かいます。陵の標識です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

懿德陵です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

第四代大王スキトモ(耜友)大王陵です。

この日は ここまでで時間切れとなったので 後日もう二つの陵を回りました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

日を改めて 5月6日に二か所回りました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

神武陵入り口です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この橋を渡ります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

広く長い参道を歩きます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

陵の看板です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

無茶苦茶広い場所に出ました。圧倒されます。正面に大きな鳥居があります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

鳥居の奥にまた鳥居があります。初代大王の立派な陵です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

続いて北隣の綏靖(すいぜい)陵へ向かいました。ここが入り口です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

入り口の看板です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

第二代大和の大王 沼川耳(ぬなかわみみ のちの贈り名を綏靖「すいぜい」)陵です。

沼川耳とは 徐福らに殺された 第八代大名持である 八千矛の后 沼川比賣(ぬなかわひめー

夫の死後皇子の建御名方を連れて実家の越の国へ帰られました)の沼川 と出雲王朝初代大王

菅の八耳(すがのやいみみ)の文字を両方からとったのではないでしようか。

※古代出雲王朝は 主王(役職名 大名持)と副王(役職名 事代主)の二名体制で治めれていました。

東出雲王家の 富家(とびけ または向家)と 西出雲王家の神門臣(かんどのおみ)家が 二人の王を

交互にそれぞれ出していました。

※沼川比賣を祀る糸魚川市の沼川神社は 51番、息長帯比売御陵は31番、襲津彦大王陵は35番、

沼川姫の皇子建御名方を祀る諏訪大社は9番に 載せています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

沼川耳陵を参拝して 宮内庁駐車場に帰ります。この道路の右側が 全部神武陵です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

神武陵の森が延々と続きます。どなたのお墓だったのでしょうね。おそらく富家当主か加茂家当主のお墓でしょう。

大和での 出雲系の磯城王朝の重鎮の力の凄さを見せつけています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

このブログでは 神武なる大王(おおきみ)とヤマトタケルなる皇子は 記紀が作り上げた架空の人物であることを

繰り返し述べてきました。

大和の初代大王は天の村雲ですが、神武が 富家当主賀茂建津之身(ヤタガラスと物部は呼び感謝した)の導きで

熊野川を遡り 磐余の地にはいり物部王朝を打ち立てたことは このブログ28番記事で 御参照ください。

この時の 物部の三毛入り、稲飯の兄弟を 神大和磐余彦(かむやまといわれひこ)として 神武と作り替えたのか、

それとも 天の村雲を 神武と作り替えたのか わかりませんが ともかく神武を作り上げて 初代大和大王とし しかも

その時期を出雲王朝の初期にまで 引き上げたのですから かなり無理があります。

なんせ 持統女帝や不比等は 血で血を洗う政権交代はなかった、自分たちの祖先は支那から来たのではなくて

天上世界から 天下ってきたのだ、出雲王国は自ら 国を譲ってくれたのだ などと 出自を隠して

朝廷の正当性をごり押ししましたから。少々の不都合には目をつぶらされたのです。記紀の内容に合わない各地の

風土記は ほとんど焼き捨てさせられました。文句を言うと 当然死罪です。

約700年くらい間延びした 王朝のつじつまを合わせるために 神武の127歳をはじめ 110歳から150歳の大王を

たくさん作りだしました。大王一覧表でお調べください。

そして大王と大王の繋ぎとして ヤマトタケルを作り出したり、九州から一歩も出ていない イニエ王(のちの贈り名を

崇神)を大和の大王としたり、息長帯比売の部下の豊前中津彦を仲哀大王としたり いろいろでたらめの創作をしないと

つじつまが合わないのです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この図は 雨の村雲から イクメ大王までを一覧表にしました。斉木雲秀先生はじめ 大元出版の

すべての本を参考にして作りました。

この図を見ると 初代大王は 替えられていますが 二代目から九代目までは合っています。

しかし イクメ大王が滅ぼした 磯城王朝の最後二人は 消されています。

特に 今回巡り歩いた 二代目、三代目、四代目は 何故か 合っています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

初代、二代目、三代目の大王は 出雲王家から 姫を迎えられました。皇子や姫が生まれると

皇后の実家で 育てられます。この場合は 磯城王朝を支えた 出雲系の 富家(とびけ)

で育てられましたから 大きくなった大王は 当然富家の人間のように振舞います。

徐福の濃い血を引く 孫の雨の村雲の子孫は たちまち出雲王家系の富家に染められたのでしよう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

大きくて立派な古墳は誰の古墳か

古墳の作り替えについて考えてみようと思います。

神武とか ヤマトタケルなど架空の人物の墓を作り出したのは もちろん朝廷側でしよう。おまけに

九州を一歩も出ていない イニエ王(崇神)の墓もでっち上げています。大和は出雲系の 富家、加茂家の地盤

でしたから それらの王の巨大墓が たくさんありました。そして出雲族には 土師氏と呼ばれる古墳技術者も

たくさんいました。

現在の立派な古墳が 昔からあったかどうか、という問題はあります。江戸時代の文久年間(1861~1864)

に公武合体で それまで荒れ果てて、小さくみすぼらしかった大王陵を徳川幕府の巨額を投じた大改造で

大きく立派に作り替えられました。皇女和宮が徳川家に嫁入りして以来 徳川家の潤沢な資金が 公家側に

大量に流れたのです。ここでも古代史が作り替えられたわけです。

ですから 今ある天皇陵は ほとんどが江戸時代に 作り替えられたと考えられます。

ということは 今回私が参拝した 第一代から第四代までの大王の陵は 第一代神武陵は問題外で 富家の

どなたかのお墓でしょうが 第二代から 第四代のお墓も 実際はどなたのお墓かわかりませんね。

今まで朝廷や宮内庁は 作りごとの偽書「日本書紀」を正統なものとして 天皇制度を名乗ってきましたから

どのお墓が誰のお墓かは 正確にはわからないと思います。

しかし出雲王家に残された資料から 斉木雲秀先生が調べて本に書かれているお墓は 正しいものと私は

考えています。このブログで今まで訪ねてきた御陵は 大元出版の本に書かれているものがほとんどです。

※私がこのブログで尋ねたわけのわからんお墓は この神武陵、ヤマトタケル陵、それにわけのわからんお姫様

「大和トトビモモソ比賣」のお墓です。大和比賣とモモソ比賣というお二人のヒミコを合体させたお墓です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

おわり

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

82 京都北山の鞍馬山から貴船山をトレッキングした時

貴船神社に参拝しました。 2024年10月1日

人気の観光スポットです。私は先日 鞍馬山から貴船神社へ

抜けるハイキングコースを歩きました。

その時に貴船神社の由緒書きを読んで 興味深く感じたので

ご紹介したいと思います。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

貴船神社 その1 2024年10月1日

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

貴船川沿いの緑豊かな貴船の森に貴船神社はあります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

川沿いの道は 両側が老舗の料理旅館です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

夏の間は 貴船川に屋根と床が張られて 料理を食べる場所になります。

川床と呼ばれ、貴船名物になっていて 非常に賑わいます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

夏の間は川床は 大いににぎわうのですが、この日10月1日は全ての川床が解体作業中でした。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

料理旅館の間の道を登っていくと、貴船神社の鳥居が見えてきます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

鳥居をくぐり 参道を登っていきます。たくさんの外国人観光客です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

境内の一段上の建物が 拝殿です。その右が本殿です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ここは 絵馬発祥の地と書かれていました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

貴船神社奥宮

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

貴船神社から 更に登っていくと 中宮があり、さらに登ると奥宮の参道です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

奥宮の境内です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この建物は 舞殿でしようか。その奥に拝殿と本殿が見えます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

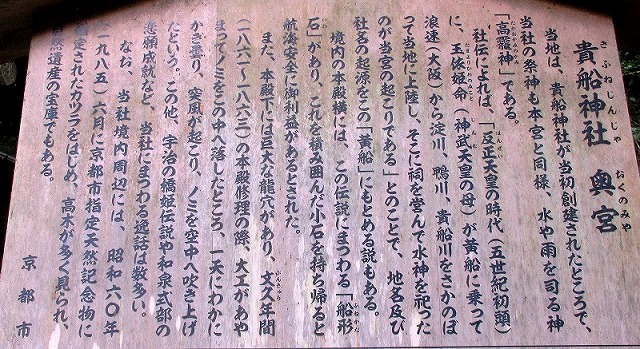

奥宮の由緒書きです。貴船神社本宮の言われも同じです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

神武大王(天皇という名称が定まるのは 後世 天武の頃です)の母の 玉依姫が 難波から

黄色い船に乗って 淀川、賀茂川、貴船川を遡り 当地に上陸されて 水神を祀られたのが

当神社の始まりだと書かれています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

まず神武大王ですが、この人は架空の大王で 実在しません。記紀の作り上げた架空の大王です。

そして今の宮内庁は 記紀を正としてすべてを組み立てているものですから、神武の墓まで

でっち上げています。恐ろしいことです。いったん嘘をつき出したら 嘘を永遠に積み重ね

なくてはなりません。記紀を正としないと 今の天皇制は成り立ちませんから そうせざるを

得ないのでしょう。

架空の大王、神武のモデルは 私は九州物部王家の東征だと思います。

まず 東征の事を書く前に 実際の初代大和の大王は天の村雲です。このお方は紀元前3世紀末

(紀元前219年)に大量の海童たちを乗せた大船団を率いて 石見の五十猛海岸に上陸して

出雲王国内で 大暴れした秦国人 徐福の孫です。

徐福は秦の始皇帝に 不老不死の薬を探すと上奏し 大勢の海童たちや 技術者、それに資金を預かり

紀元前219年に河北省秦皇島を出航し石見五十猛海岸に上陸します。その前年に 徐福は忠実な部下の

矛卑(ほひ)を出雲王国に派遣して 多くの貢物を差し出して 徐福上陸の許可を得ていました。

ちなみに矛卑の子孫が 今の出雲大社宮司の家系です。矛卑の子孫は 第二次物部東征時 日本海を

進んだ部隊の出雲上陸を助け、出雲軍の守備の手薄な場所に物部軍を導いて 出雲王国の滅亡に

大きな役割を果たしました。

徐福は石見上陸後 火明かり(ほあかり)と名乗り 出雲王家の高照姫を娶ります。高照姫は出雲王家

第7代主王(役職名大名持)天之冬衣と九州宗像家の三姉妹のうちの田心姫(たごりひめ)との姫皇女です。

そして長男 五十猛(いそたけ)が生まれます。

五十猛の館には 母親高照姫の従兄の味鋤高彦の姫、大屋姫も住んだと言われます。

五十猛海岸の近くに 大屋姫神社があります。(2016年11月20日の記事を参照してください)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

出雲王国内で 主王八千矛と副王八重波津身を相次いで 幽閉殺害しても 徐福は出雲の

国王になれなかったので いったん秦国へ帰国して 始皇帝に更なる資金と海童、技術者を

貰い受け 浙江省寧波を紀元前210年に 二度目の出航をして 九州佐賀の 浮杯(ぶばい)に

上陸し、饒速日(にぎはやひ)と名乗ります。

そして九州宗像家(出雲王家の九州分家)の姫、宗像三姉妹の末姫の市杵嶋姫を娶ります。

そして生まれた次男穂穂出見(ほほでみ)が九州物部王家を起こします。そして生まれた

長女が穂屋姫です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

成長した五十猛は 大屋姫と結婚して 高倉下(たかくらじ)が生まれました。また五十猛は

大勢の秦国人と共に丹波国へ移住し 母親の高照姫も一緒に移住しました。

五十猛は丹波で 指導者となり 海(あま)の香語山と名乗ります。海部家(あまけ)の

始まりです。

また腹違いの妹の 穂屋姫を娶り 天の村雲(あまのむらくも)が生まれます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

出雲では 第八代副王(役職名 事代主)の八重波津身が徐福らに殺害されたので 后の

活玉依姫(いくたまよりひめ)は皇子の奇日方(くしひかた)や大勢の出雲人を連れて 実家の

摂津国三島(今の高槻市登美の里)に帰られました。

奇日方は更に大勢の出雲人や三島の人を連れてヤマトの葛城地方に移住し 指導者となりました。

そして富家出身の奇日方(くしひかた)は登美家を名乗ります。古代出雲では富を 「とび」 と

発音していました。

また事代主の別のお后の沼川姫は 皇子の建御名方を連れて実家の越の国(糸魚川付近)に

帰られました。建御名方はその後 大勢の出雲人や越の国の人を連れて 諏訪地方に移住して

その地の指導者となりました。そして人々の尊敬を集め 諏訪大社の主祭神となりました。

諏訪地方に 出雲の風習が数多く残っているのは そのせいです。

※2019年12月25日の記事をご参照ください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

出雲王国では 東出雲王家(向家又は富家)と西出雲王家の神門臣家が交代で主王と副王

を輩出していました。徐福らに殺された 八千矛王(大国主と書き換えられた)の孫で、かつ

味鋤高彦の皇子の多岐つ彦(神門臣家)も秦国人との共生を嫌い 奇日方を頼りヤマトの

葛城南部に移住しました。そして高鴨家と呼ばれます。

また神門臣家の大屋姫も息子の高倉下とともに 葛城の笛吹の北に移住します。

その地には今も大屋の地名が残ります。

そして天の村雲も 大勢の秦国人たちを引き連れて ヤマトの葛城地方に進出したので

勢力は出雲族を上回りました。天の村雲は 葛城地方の笛吹の地に住みました。そのあたりは

高尾張村と呼ばれたので 村雲の家系は尾張家と呼ばれました。

優勢になった天の村雲を 出雲族の人たちが 初代の大和大王として認め、奇日方の妹の

踏鞴五十鈴姫(たたらいすずひめ)を輿入れさせました。

そして二代目ヤマト大王の 沼川耳(後の贈り名を綏靖)が生まれました。

徐福の孫の代になり、ようやくヤマトの大王が誕生したのです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

記紀は この初代大和大王の 天の村雲を徹底して隠しています。第二代の沼川耳以下の大王は

大体記紀に書かれた通りです。中には 大王でない人も大王としてでっち上げられています。

そして九州物部王家の東征は、実際は前後二回に行われています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

西暦165年頃(後漢 恒帝のころ)九州物部王家の 物部五瀬は弟の稲飯、三毛入りと共に

第一次東征を開始しますが、紀ノ川の河口で名草の戸畔(女村長)らの毒矢攻撃を受けて

五瀬は戦死します。残った稲飯と三毛入り達は 紀ノ川を諦めて 熊野川に転進して

そこからヤマトを目指しましたが ここでもヤマト側の攻撃が激しく 熊野川の中州で

立往生します。物部軍が 身動きが取れなくて孤立していたのが 熊野川の中州で

後に熊野本宮大社が建てられて 今は大斎原(おおゆのはら)の地です。

そこで物部軍は秘密裏に三輪山の登美家に救いを求めます。

当時大和は豪族たちの内乱状態でしたが 登美家の加茂建津之身は 物部の力を

利用して内乱を鎮めようと考えて 道案内をして 磐余の地に物部軍を導き入れます。

物部軍は 登美家に感謝して 加茂建津之身を 支那の故事に出てくる八咫烏として

各地に神社を造り 祀りました。

これが第一次東征です。

しかし祭祀巫女を持たない物部家は 出雲系の登美家に取り込まれてしまいます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

そこで 九州物部王家は 西暦230年頃に再び東征を実施します。これが第二次東征です。

物部イニエ王は各地で兵力を集めながら 南下します。そして南薩摩の阿多(南さつま市)で

地元の豪族(竹屋の守)の美して姫と出会います。それが阿多津姫です。

イニエ王は その姫とともに薩摩から日向へまわり そこで一時落ち着きます。

その姫は イニエ王の皇子を生みます。このお方が 神社の祝詞に出てくる「橘の小戸で禊

(みそぎ)たまいし」とされたのがイクメ皇子です。

イクメ皇子は両親の病死後 継母の宇佐豊玉姫、異母兄弟の豊彦、豊姫

らと共に 東進し苦労の末に 大和入りして ヤマトの大王となります。

イクメ大王が後の贈り名を垂仁です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

記紀は この二回の物部東征を一つにまとめて しかもその時期を古代出雲王朝の初期の

紀元前六世紀頃まで 引き延ばしたものですから 大王の数が足りなくて 九州を出たことない

イニエ王までヤマトの王にしたり、各王が180年近く生きたりさせています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

玉依姫は 古代出雲王家の周りには いらっしゃいません。名前の似ているのが

前述の 活玉依姫(いくたまよりひめ)です。このお方は 初代大王の天の村雲をお産みに

なったのではなくて 村雲の后の踏鞴五十鈴姫をお産みになりました。

記紀の制作者は そのへんのところから お話を造ったものと思います。

記紀によると 玉依姫は 豊玉姫の妹で 豊玉姫が生んだ豊彦(ウガヤフキアエズと名前を

替えられました)を養育して のちに結婚して 五瀬、稲飯、三毛入り、磐余彦(後の神武)を生んだ

とされています。このお話の登場人物は 100年以上離れた時代の中で ごちゃごちゃに

なっています。そして玉依姫も 架空の御姫様なのでしょうね。豊玉姫も宇佐の豊玉姫で

当時の支那の和国駐在武官から 直接「親魏和王」の称号を与えられ、支那の歴史書に

登場する れっきとした和国の女王なのですが、おとぎ話の竜宮の御姫様にされています。

※ 豊玉姫は 当ブログ「ヒミコのまとめの宇佐豊玉姫」をご覧ください。記事番号70番です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この架空の御姫様 玉依姫が黄色い船に乗って難波から淀川を遡り この地にやって来たそうです。

黄色い船からキフネの地名になったそうです。

つまり この玉依姫ストーリーは 記紀に忠実に作られたお話です。それも当然です。

記紀の造られた時代には 記紀のストーリーと合わない各地の風土記は ことごとく

焼却処分されましたから。時の右大臣不比等ににらまれたら 即死罪ですから当然です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

その2へ続く

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

貴船神社 その2

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

本宮を出て そのまま道を登っていきます。中宮を目指します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

中宮の拝殿です。奥に本殿が見えています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

拝殿と本殿を横から見たところです。手前には 船の形をした大きな岩の「天の岩船」

が安置されています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

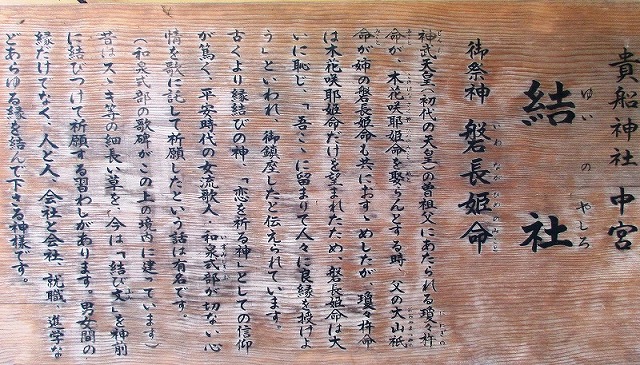

中宮の由緒書きです。中宮は結の社とも呼ばれているそうです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

神武大王の曽祖父の瓊瓊杵(ににぎ)の尊が 此花咲くや比賣を娶らんとしたときに姫の父親の

大山祇の命が 姉の岩永比賣も一緒に娶るよう勧めたが、瓊瓊杵尊は 妹の此花咲くや比賣だけを

娶り、醜女の岩永比賣を返したので 岩永比賣は 大いに恥じられて 「我ここに留まりて

人々に良縁を授けよう」と ここに鎮座されたそうです。

その為 縁結びの神、恋を祈る神 として有名になり 平安時代の女流歌人の和泉式部も

ここで恋を祈ったら 離れていった男の心が 再び戻って来たということです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

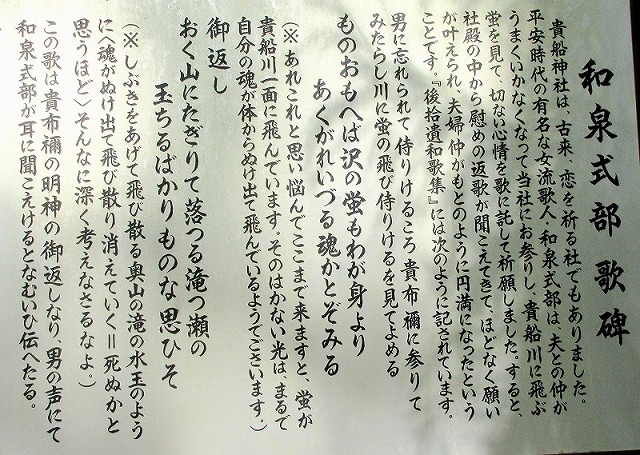

中宮の境内にある 和泉式部の歌碑です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

和泉式部は こういう歌を詠まれたそうです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

前述、その1の繰り返しになりますが、西暦232年頃に九州物部王家イニエ王は 第一次東征で

大和入りした物部王家が 磯城王朝を支える 登美家に飲み込まれてしまったのを見て その物部王家を

打ち倒すため 再び東征することを決意します。これが第二次東征です。

これに先立つこと230年頃 支那の呉王孫権は二人の将軍 衛温と諸葛直に1万の兵を付けて

夷州(沖縄)と亶州(九州)から大量の兵士を連れて帰るように命令したという。

しかし彼らは九州にたどり着けず、沖縄から 数千人の住民を連れ帰っただけであったといいます。

二人の将軍は 直ちに誅殺されたという。その話が沖縄人からか、呉国人から物部王家へ

伝えられたという。その話を聞いて 九州に居ては危ないと イニエ王が 東征を決意した

原因の一つかもしれません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

イニエ王は各地で兵力を集めながら 南下します。そして薩摩半島の西岸 笠沙の岬で

美しい乙女に出会いました。その姫は南薩摩の阿多(南さつま市)の豪族、竹屋守の姫で

それが阿多津姫です。

イニエ王は その姫とともに薩摩から日向へまわり 都万国で一時落ち着きます。

その姫は イニエ王の皇子を生みます。それがイクメ皇子です。後に東征で大和の大王

となられたイクメ大王(のちの贈り名を垂仁)です。

各地の神職の祝詞に出てくる「日向の橘の小戸で禊給いし」 といわれたのがこのイクメ王です。

イクメ皇子は橘の小戸(たちばなのおど)で禊(みそぎ)をされたそうです。

ー----------------------------------------

阿多津姫は記紀では 「この花咲くや姫」と名前を書き換えられます。また父親の竹屋の守は

神話の中の神 大山津身ノ神に替えられました。

作り話の記紀が各地に浸透された後 大山祇の神(大山津身の神)は各地で山を守る神として信仰され

大山祇神社が各地に建てられたようです。

私も京都トレイル東山コースを歩いていた時、「日本バプテスト病院」の横を登った山中で

突然「大山祇神社に出会いました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

記紀によれば 「穂穂出見は大山祇の神に対して 娘の此花咲くや比賣を后として迎えたいと

申し出た。すると姉の岩永比賣も 一緒に迎えてくれと 神は申された。そしてもし姉を

返すのならば あなたは短命に終わるであろうと警告した。しかし姉の岩永比賣は醜女

だったから 穂穂出見は 姉を返した。」と神話の中の話にした。

この中宮の由緒書きでは 穂穂出見ではなくて神武大王の曽祖父の瓊瓊杵(ににぎ)の尊となっています。

神武のモデルを物部稲飯と三毛入りとすると 徐福は300年以上昔の祖先ですから

曽祖父どころではありません。記紀の作り話も時代が無茶苦茶ですね。

また中宮の由緒の 瓊瓊杵尊が木花咲くや比賣を娶ったという話もおかしな話です。

瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)とは 饒速日(にぎはやひ)つまり徐福の事です。

時代が全く違います。そして 徐福の后は 高照姫と市杵嶋姫ですからこれも

おかしな話です。それに 阿多津姫とイニエ王の舞台は 南薩摩ですから それがなぜ

貴船なのか分かりません。

この話の舞台は 第二次東征時のはずであるが 記紀はそれを神話にして、更に300年以上昔の

徐福の息子 穂穂出見(九州物部王家の始祖)まで登場させています。

そしてイニエ王も阿多津姫も実際は短命でした。記紀制作者は それらを知り尽くしているから

こんな話が作れるのでしよう。

と言うことで 第二次東征の途中経過というか 準備段階の話を 記紀は神話にしてしまい

ました。そして二回にわたる 100年以上離れた九州物部王家の東征を一つにして 神武なる

大君を造り 大和入りさせます。

実際の血で血を洗うような 政権交代や大戦争など 記紀制作をしじした持統女帝のもっとも忌み

嫌う事なのです。

第二次東征軍の別動隊が日本海を北上して 出雲王国との間に熾烈な戦があり、累々とした双方の

屍が築かれました。その舞台の松江市田和山神殿跡の訪問記もこのブログにあります。

また瀬戸内海を進んだ 主力部隊は 吉備王国との間で 8年間以上も戦争が続きました。

そのように夥しい血の海の果てに ヤマトの物部政権が出来たことなど 秘密なのです。

出雲王国に対しては 国譲り神話なるものが 徐福の部下の矛卑の子孫の果安らによって

造られました。

それで 万世一系なるものを作り出して 自分たちの祖先は天から降臨してきた神なのだと

したのです。しかも大和政権の祖先は 渡来人の徐福なんて 絶対に隠さなくてはなりません。

だって渡来人の子孫の言うことなど 誰も聞かないですからね。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

しかし 最初は徐福から始まる話ですが、五十猛も穂屋姫も半分は出雲王家の血が入っています。

彼らが結婚し、その息子の天の村雲は 出雲王家の踏鞴五十鈴姫と結婚し、更にその息子の

沼川耳も出雲王家の五十鈴依姫と結婚し 更にその息子の玉手看も出雲王家の沼底中姫と結婚し

と言うように 限りなく出雲王家の血が濃くなっていき 挙句の果ての男大迹(大王おほどおおきみ、

のちの贈り名を継体)は 出雲王家の子孫の男大迹の君ですが、それでも最初の徐福の影が 尾を引いて

いるようですね。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

と言うことで 貴船神社中宮の由緒は 記紀に忠実な作り話の続編のようなお話ですね。

出雲王国終焉の激戦地田和山もこのブログにあります。また九州南部を訪ねて イクメ大王を祀る

生目神社、阿多津姫を祀る都万神社、豊玉姫を祀る鹿児島神宮などの訪問記もこのブログにあります。

古代出雲トップページはこちらです。

yochanh.sakura.ne.jp/kodaiizumo/index.html

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

貴船神社の項 終わりです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

このブログ内容は 斉木雲州先生はじめ 大元出版のすべての本を参考にしました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

81 甲斐の国を訪ねて 河口湖町、笛吹市を尋ねました

2023年11月20日

古代出雲王朝ゆかりの地を訪ねて今回は甲斐の国を訪ねました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

甲斐の国 その1 富士河口湖町 産屋ヶ崎神社

―ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

河口湖湖畔の紅葉を楽しんで 散歩道を歩いていたら 小高い岡に祠がありました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

屋根の下には 石の祠が一つポツンとありました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

神社の前からは河口湖越しに富士山が正面に見えます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

祠の横に神社の由緒が書いてあります。

山彦と乙姫は海の国から帰り、この岬に産屋を造り ウガヤフキアエズを生んだとあります。

それでこの地を 産屋ヶ崎というと書いてあります。

産屋(うぶや)とは 住居とは別に出産のために 造られた小屋のことです。母系社会の古代では

出産は神聖なものとされていたようです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

主祭神は 穂穂出見(ほほでみ) 俗名 山彦。それと 豊玉姫 俗名乙姫とあります。

これは古事記の竜宮神話のお話がもとになっています。

神話では 弟の山彦は 兄の海彦から 釣り針を借りて 釣りをしますが 大きな魚に

針を食いちぎられて海の底に持っていかれてしまいます。

兄の海彦は 山彦に釣り針を返せ返せ としつこく迫ります。思い悩んだ山彦が 海辺で

悩んでいると 塩筒の翁が現れて 目無しかごを造り それに山彦を乗せて海底の

海神の宮に行かせました。海神の宮で 山彦は乙姫に見染められて 仲良く幸せに暮らしました。

ところが 兄の海彦の釣り針が気になっていて 海神に相談すると 魚を集めて 針を持っていた

魚を見付けてくれました。

そこで釣り針をもって 和邇(ワニーサメのこと)に送られて 地上の国に帰って来た。ワニを返すときに

お礼に刀剣をワニに渡したという。これが ワニがサヒ持ち(刀剣もち)の神と言われる所以です。

以後ワニは 山彦の助けをするようになります。

また この時身ごもっていた乙姫が 山彦に付いてきましたが 急に産気づきました。

乙姫は 山彦に産屋を造るように言い 出産の準備をします。そしてくれぐれも小屋の中を

覗かないように 念を押します。

ところが 小屋の屋根に鵜の羽や萱を葺き終らないうちに 乙姫は出産します。山彦はそれを覗いて

しまいますが なんと 姫はワニの姿になって出産していたと言います。

そして生まれてきた王子は 鵜の羽や萱を葺き終らないうちに生まれたということで

ウガヤフキアエズ と姫が名づけたということです。記紀では 彦渚武ウガヤフキアエズの命という

長い名前になっています。

姫は出産の様子を見られたことを怒り 竜宮に帰ってしまいました。

神話はさらに続きます。海の宮に帰った乙姫は 妹の玉依姫を生まれた王子の養育のために

地上に遣わします。 玉依姫は 成長したウガヤフキアエズと結婚して 生まれたのが

神武大王だと言うのです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この神話には重要なキーワードが いくつか登場します。

ワニ、渚武(なぎさたけ)、穂穂出見(ほほでみ)、ウガヤフキアエズ、豊玉姫、玉依姫などです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

まず豊玉姫です。彼女は 支那の歴史書に登場する第二のヒミコで 宇佐王家の豊玉姫です。

このお方こそ正真正銘の「ヒミコ」なのです。第一のヒミコのモモソ姫、第三のヒミコの豊姫

(豊玉姫の娘で 支那の歴史書では 台与「とよ」と書かれました)、第四のヒミコ大和姫 などは

支那人が和人から聞いた 伝聞事です。

しかし宇佐豊玉姫は 支那人から 直接「親魏和王」の認定を受けたお方です。

しかも支那人が直接声をかけて 肩に錦のタスキを掛けた正真正銘の和国の女王なのです。

姫巫女であり 女王でもある いわゆるヒミコこと宇佐豊玉姫皇后に 和国駐在武官テイシュンは

伊都国で 魏の皇帝の詔書と金印、紫帯及び下賜品目録を直接手渡しました。

女王は正装の上に紫色の錦帯を肩から斜めにかけて 大いなる威厳を示したそうです。

---------------------------------------

記紀はこのお方を 完全に無視しています。完全に無視する理由はあります。

一つは 和国が当時支那(魏)の属国だったことを潔しとしないことがあるでしょう。

そんなことは 記紀には間違っても書けませんよね。

しかしいわゆるヒミコの時代は 和国は支那の属国だったことは 事実、史実なのです。

もう一つのほうが大きな理由だと思いますが、記紀では神武が東征して大和入りして以来

大王家は連綿と続く万世一系としていることが 作り事だとバレてしまうからです。

九州物部王家と豊王家が連合し、物部豊連合王国が第二次東征して 東征の途上で別動隊が

古代出雲王朝を急襲し 多数の兵士の流血の末 出雲王朝は降伏したこと。

イクメ王が ヤマトへの 途中吉備に滞在し ヤマトから 吉備に逃れていたフトニ大王(贈り名を

孝霊)の皇子吉備津彦兄弟を平定したこと、またイクメ王が 大和入りしてそれまで約300年続いた

磯城王朝を滅ぼしたこと。磯城王朝第11代大王彦道主大王が イクメ王に降伏し娘のヒバス姫をイクメ王

に差し出して名前を彦タツヒコと 変えて稲葉国造になり ヤマトを去り イクメ王は 幾多の流血戦を

経て 名実ともに大和の大王となられたことは 絶対に秘密なのです。イクメ大王は後世 贈り名を

垂仁と名付けられました。

たくさんの血を流した結果、九州物部王家による物部王朝が始まったことなど、隠さなくては

「万世一系」が崩れてしまうのです。

流血による政権交代など、記紀の制作を指示した持統女帝にとって 最も忌み嫌う事なのです。

ましてや 支那からの渡来人(徐福)の末裔の 征服王朝なんて国民は誰もそっぽを向きますからね。

そして大和政権の祖先は 天孫降臨したなどと 更に嘘の上塗りをしたのです。

つまり歴史上もっとも有名なヒミコの 宇佐豊玉姫女王は おとぎ話の 乙姫様に替えられたのです。

---------------------------------------

次に彦渚武です。

記紀では九州物部王家の 80年ほど離れた前後二度にわたる東征を一つにまとめて書いています。

第一次東征は 165年頃 九州物部王家の彦渚武王の皇子たち三人による東征です。

物部五瀬を総指揮官として 紀ノ川から大和入りしようとしましたが 高倉下の子孫の名草の戸畔(とべ)

による迎撃で 五瀬は戦死します。

残った物部稲飯と三毛入りの兄弟は紀ノ川河口から南下して熊野川河口に着きます。

しかしそこでも磯城王朝の兵士たちにゲリラ戦で苦しめられて前に進めず 秘密裏に協力を求めた大和の

出雲系登美家当主加茂建津之身の案内で磐余の地に入り 一応は目的を果たしたかに見えましたが

結果的には失敗と言われます。

宗教的な式祭を取り行う姫巫女をもたない物部王家は 太陽の女神を崇拝し祭祀する姫巫女を擁する

登美家に取り込まれてしまいます。武力だけでは民衆の支持を得られなかったのです。

---------------------------------------

230年頃に九州物部王家は 再び東征を実施します。これが第二次東征です。

イニエ王は南下して各地で兵力を集めながら 薩摩で地元の豪族の美しい姫と出会い その姫ととも

に薩摩から日向へまわり そこで一時落ち着きます。

その姫は阿多津姫と言い イニエ王の皇子を生みます。

阿多津姫は記紀では この花咲くや姫と名前を書き換えられます。

阿多津姫が生んだその皇子がイクメ皇子です。「日向の橘の小戸で禊給いし」 と 現在各地の神社神職

による祝詞の中で 言われるのがこのイクメ王です。

阿多津姫は短命で日向の地でなくなります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

イニエ王は宇佐王家から豊玉姫を皇后として迎え入れ、ここに物部、豊連合王国が出来上がります。

宇佐家は代々月読の神をまつる家柄でした。

物部の武力と 豊玉姫の月読の神を祀る宗教性で大和を征服しようとしたのです。

宇佐豊玉姫は豊彦と豊姫を御生みになります。のちに豊来入り彦、豊来入姫と呼ばれるお二人です。

この豊彦を神話では ウガヤフキアエズと呼びました。しかもご丁寧に 先祖の彦渚武王の名前まで

付けて彦渚武ウガヤフキアエズの命と名付けました。

後年 豊彦王は 結局イクメ大王(垂仁)と出雲族に追われて東国へ逃げます。

詳しくは当ブログの「2015年9月 上州日光を訪ねて」をご覧ください。

また記紀はイニエ王を大和の大王として でっち上げて 崇神大王としていますが イニエ王は

西都原で亡くなり 第二次東征は 豊玉姫、イクメ王、豊彦らが行ったので 九州から一歩も出ずに

この世を去ったので 大王ではありません。地方の王で終わったのです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

次に ワニです。出雲地方では 現在も サメのことをワニと呼びます。

私が育った松江市のスーパーでは 今も「ワニの肉」が売られています。

特にお正月前には沢山並びます。

古代出雲では 幸ノ神三神が国教でした。

つまりクナト大神、佐毘売のミコト、それに皇子神のサルタ彦です。

ちなみに サルタとは古代インドのドラビダ語で鼻の大きいとか鼻の長いという意味で つまり今の

ヒンドゥーの「象神 つまり ガネーシャ」のことです。

クナト大神は 大神山(おおがみやま)に祀られました。そして大神山は いつの間にか「大山

(だいせん)」なんて俗っぽい名前に変えられて、「大神山神社(おおがみやまじんじゃ)」だけに

その名前が残っています。

佐毘売のミコトはもちろん佐毘売山に祀られました。明治時代の陸軍の陸地測量図にも「佐毘売山」

と書かれていたそうで、何時誰が 「三瓶山さんべさん」なんて陳腐な名前に替えたのでしょう。

2500年も続いた 出雲族に親しみのある佐毘売山(さひめやま)を復活して欲しいものです。

そして皇子神のサルタ彦は 鼻が高い山すなわち 出雲北山の鼻高山(はなたかせん)に祀られて

居ます。

サルタとは ドラビダ語で 鼻の長いという意味で つまりヒンドゥー

の象神ガネーシャのことです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

古代出雲では 幸ノ神三神のほかに 竜蛇神も信仰されました。そしてワニも 神聖な生き物として

尊敬されたそうです。紀元前三世紀末に 石見の五十猛海岸に沢山の海童たちと共に上陸し

第八代主王の八千矛(大国主と書き換えられた)と副王ー事代主の八重波津身を相次いで

幽閉殺害したり 出雲王国内で 徐福やその忠実な部下の矛卑(ほひー今の出雲大社宮司家の祖先)

や海童たちとの共存を嫌った 出雲王家の皇子たちは 大和地方に移住しました。

その中の一人は 和邇を本拠地として 和邇家を名乗りました。現在の奈良県天理市和邇町です。

第一次東征で 熊野で苦戦して身動き取れなかった物部軍を ヤマトに引き入れたのが登美家の

加茂建津之身であり 和邇家の人も物部に協力しました。

記紀の執筆者は 制作指示者の不比等らに命令された事以外を書くと 即 死罪なので 本当の

ことは書けませんが 神話の中にそれとなく真実を忍ばせたと思われます。

乙姫様が ワニの姿になったということは彼女が 出雲系と思わせたかったのでしょう。

しかし宇佐家は 出雲系の宗像家とは血縁関係がないと思いますが 記紀が書かれた当時は

執筆者の太安万侶たちは 豊玉姫が 出雲王家の血を引いていると 知っていたからこそ

こんな神話をかいたのでしょうね。

宇佐王家と宗像家は 隣国ですから 婿入り、嫁入りで 血縁関係が出来ていたのかもしれません。

またワニが サヒ持ち(刀剣)の神として山彦を助けたということは 大和入りした物部家を出雲系の

登美家、和邇家が 支えたことをにおわせているのでしよう。

神話に真実をそれとなく におわせて書き入れたのは 執筆者たちの精いっぱいの抵抗だった

のでしょう。

後日 太安万侶は出雲の地に監禁幽閉されますが ひそかに出雲王家と連絡を撮り 真実を伝え

て 向家はそれに礼を言ったと 向家に伝わるそうです。

当ブログの 「2014年4月10日の松江市阿太加夜神社」に詳しく書いています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

次に 穂穂出見です。

徐福は 石見の国五十猛海岸に 初めて上陸した後は和名を「火明かりーほあかり」と名乗り

出雲王家の高照姫を娶り 長男五十猛(のちの香語山)を設けた後 いったん秦へ戻り皇帝から

更なる資金と海童たちをもらい 二度目は 佐賀の浮杯(ぶばい)に上陸して 饒速日(にぎはやひ)と

名乗ります。そして出雲系の宗像家の三姉妹の末娘の 市杵嶋姫を娶り 次男穂穂出見と長女

穂屋姫を設けます。穂穂出見が 九州物部家の始祖となり、穂屋姫は異母兄の五十猛と結婚して

天の村雲を生みます。雨の村雲は出雲族たちに助けられて 初代大和の大王となります。

ですから 神話で 穂穂出見が山彦となったことは 九州物部家を山彦としたのでしょう。

また香語山の子孫たちは 海部家や尾張家を名乗ったので 神話で兄の海彦に 弟の山彦が

喧嘩で勝ったと言うことは 兄の五十猛(香語山)の子孫に 弟の穂穂出見の子孫が勝ち

山彦が海彦を大和から追い出したという 事実を暗示しています。

※佐賀の浮盃訪問記はこのブログの78番の記事に詳しく載せています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

次に玉依姫です。

残念ながら 調べたのですが わかりませんでした。斉木雲州先生の本や大元出版の本を

調べたのですが 玉依姫は でてきませんでした。

記紀や神話では 乙姫こと豊玉姫の妹が 玉依姫であると書かれています。記紀の執筆者が

同じ漢字の「玉」をつけて 姉妹としたのか 分かりません。

もしかすると 活玉依姫(いくたまよりひめ) から 玉依姫を考え着いたのかもしれません。

活玉依姫は 古代出雲王朝第八代副王(事代主)の八重波津身のお后の一人で 三島国(今の

大阪府三島郡島本町から高槻市富の里あたり)から輿入れされたお方です。

姫を二人お産みになり 長女は踏鞴五十鈴姫(たたらいすずひめ)で 次女が五十鈴依姫です。

また長男は 天の日方奇日方(あまのひかたくしひかたー以後奇日方と略す)です。

徐福、矛卑、海童たちに事代主や大名持が幽閉殺害されたあと、活玉依姫(別名玉串姫)は

出身地の三島の国へお帰りになりました。息子の奇日方や大勢の出雲族が付いて行ったので

三島の国は 出雲王国の一部となったと言われます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

奇日方は 大勢の出雲人や三島人を連れて 更に大和の葛城地方(今の御所市)へ移住します。

そして鴨都波神社を建てて父事代主を祀ります。

詳しくは 当ブログ 「12 葛城地方へ移住した出雲族」に書いています。

奇日方は 東出雲王家富家(とびけ)の出身だったので 自らを登美家と名乗ります。

また古代は神の事を「かも」と発音したので 賀茂王家とも呼ばれました。

遅れて葛城地方へ移住してきた 徐福の長男五十猛(のちに香語山と名乗る)と徐福の九州での

市杵嶋姫との長女穂屋姫との間にできた 天の村雲を 登美家が支えて初代大和の大王とします。

そして活玉依姫の長女 つまり奇日方の妹の 踏鞴五十鈴姫(たたらいすずひめ)を天の村雲の

后とします。さらに 踏鞴五十鈴姫の生んだ 二代目大和大王 沼川耳(後の贈り名を綏靖すいぜい)の

后に 同じく活玉依姫の娘の 五十鈴依姫を嫁がせます。

ですから初期大和政権に大きな役割を果たした 活玉依姫を 神話の世界で玉依姫として 記紀の執筆者

が、真実を伝えるためにそれとなく 登場させたのではないかと 思います。私見ですが。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ちなみに雨の村雲を 記紀は消し去って初代大王を 神武という名前の架空の大王として

しかもその時期を出雲王朝の初めまで引き延ばしました。二代目以後の大王の名前は おおむね事実と

合致していますが 大和政権が 数世紀も前倒して引き延ばされたために 大王の数をふやしたり

つまり大君でない人を大君にしたり (イニエ「崇神」、仲哀「息長帯比売皇后の部下」)

大王の在位を大幅に伸ばさないとつじつまが合わなくなりました。

そのため 在位が 150年とか170年とかの 大王が何人も作られました。

ネットで大王一覧表を見ると100年以上の在位期間の大王が何人もいて 笑えます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

その2 笛吹市一宮浅間神社へ続く

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「古代出雲王朝ゆかりの地を訪ねて」トップページはこちらから戻れます。

http://yochanh.sakura.ne.jp/kodaiizumo/index.html

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

※歴史内容は斉木雲州先生はじめ 大元出版のすべての本を参考にしました。

斉木雲州著 古事記の編集室、出雲と蘇我王国、出雲とヤマトのあけぼの、飛鳥文化と宗教争乱

万葉歌の天才(人麻呂の恋)、おとぎ話とモデル

勝 友彦著 親魏和王の都、山陰の名所旧跡

谷戸貞彦著 幸ノ神と竜

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

尚 日本の歴史を書き換えた持統女帝や藤原不比等、およびその末裔の藤原家、近衛家に対する

私の個人的な嫌悪感は 斉木雲州先生はじめ 上記の書籍とは関係ありません。

また秦国人徐福やその末裔の物部王家、徐福の部下の矛卑やその末裔の出雲国造の果安、韓比佐、

その末裔の今の出雲大社宮司家にたいする 私の個人的な嫌悪感も上記の本とは一切関係ありません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

甲斐の国を訪ねて その2 笛吹市 一宮浅間神社

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

甲斐、相模山旅の帰路 笛吹市の 「一宮浅間神社」に立ち寄りました。

凄い門構えで 沢山の人が出入りしていたからです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

広い境内には 沢山の参拝者がいました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

拝殿の前には 沢山の着飾った子供たちがいました。

そうか 今日は 天気も良いので 七五三に沢山の家族が来ていたのでした。

―ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

境内の大きな銀杏の木は 黄色く輝いていました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

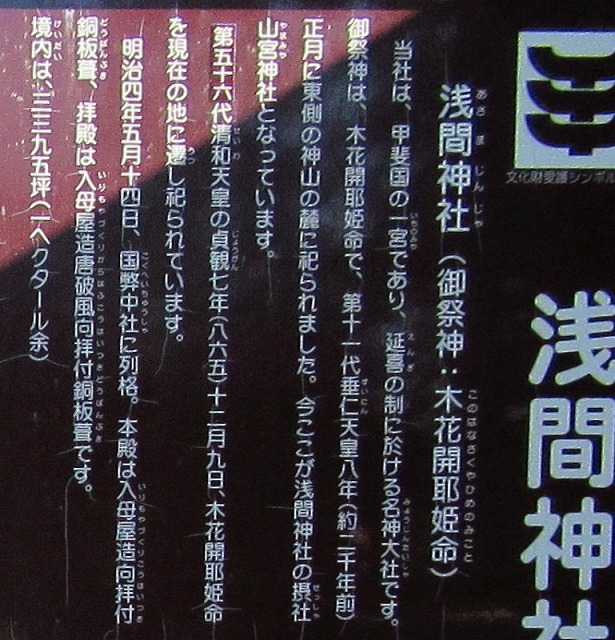

神社の由緒を読むと 主祭神は 此花咲くや比賣だと書いてあります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「三国志、呉書」に次のように書かれているそうです。

「黄龍2年-西暦230年ーに呉王孫権は自国軍を大幅に増強するために 二人の

将軍に1万の兵士をつけて夷洲(沖縄)と亶洲(九州)に行き 兵士を大量に連れて

帰るように指示した。しかし将軍らは亶洲を探し当てることができず 夷洲から

住民数千人を連れ帰るのみであった。孫権はこれに激怒して 将軍らは誅殺され

た」

この話が 沖縄人か呉人から 九州物部王家のイニエ王にもたらされたらしい。

当時物部王家は筑後平野にいたから イニエ王は呉軍の再来を恐れたのかも知れ

ません。

またイニエ王は 物部第一次東征軍が大和入りしたあと 磯城王家に

完全に飲み込まれてしまったことも知っていました。

ー----------------------------

イニエ王は232年に 第二次東征を決意します。そして有明海を南下し

薩摩の国 笠沙の地に到達し そこで美しい姫に会います。

彼女は阿多(南さつま市)の豪族竹屋守の娘で阿多津姫といいました。

イニエ王は彼女を妃に迎えます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

記紀はこの史実を神話に変えました。

邇邇芸命(ニニギノミコト)は大山津身神に対して 娘の「木の花咲くや姫」を妃に

迎えたいと申し出た。大山津身神は 「姉の岩永姫も一緒に迎えてください」と

言いました。「もし岩永姫を返すならば あなたは短命になるであろう」と警告し

た。岩永姫は非常に醜女だったので 邇邇芸命は姉の岩永姫を返した。

それで邇邇芸命は短命となった。

また記紀は イニエ王(のちの贈り名を崇神)を大君として扱い 「御真城入彦(み

まきいりひこ)」と名前を変えている。いかにも任那からやってきた王としている

が イニエ王は筑後平野から薩摩と日向へやってきた 地方の王で

決して大和の大君ではないのである。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

イニエ王は薩摩から阿多津姫と共に日向へ回り 大淀川を遡り生目(いくめ)の地に

着いてそこで暮らした。阿多津姫はそこで王子を生み その王子は土地にちなんで

イクメと名付けられた。

そのイクメ王子が 後のイクメ大君(のちの贈り名を垂仁)である。

生目の地にはイクメ大君を祀る生目神社が建てられている。

※生目神社は このブログ 33薩摩日向を訪ねて に載せています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

阿多津姫は短命で イクメ王子を生んだ後に亡くなります。

イニエ王はその後豊王国から 月神を祀り人気のあった宇佐豊玉姫を妃として迎え

ここに物部豊連合王国が誕生します。

イニエ王は 宇佐豊玉姫の姫巫女としての人気を味方にして 大和入りしようと

計画したのです。

しかし記紀の神話に書かれた通り イニエ王も短命に終わります。

その後の豊玉姫と生目王子の活躍は このブログに書いた通りです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ということで浅間神社でなぜ 此花咲くや姫が主祭神としてまつられるように

なったのでしょうか。

神話では此花咲くや姫は邇邇芸命との一夜の契りで妊娠したとされています。

たった一夜で 妊娠したことに疑いを持つ邇邇芸命に対し 此花咲くや姫は

「天津神の御子なら焼け死ぬことは無いでしよう」と言い 産屋に篭り火を放った

という。燃え盛る産屋の中で 無事生まれたのが 海彦、山彦ともうひと柱の

三人です。

燃え盛る火の中で出産したということで、たびたび荒れ狂う富士山を鎮めるべく

火の神として 浅間神社の大神として祀られたのでしょうか。

また いつのころから浅間神社の主祭神とされたのか 色々調べましたが

詳細は分かりませんでした。

此花咲くや姫の御子が山彦で 山彦(ホホデミ)と乙姫(豊玉姫)の御子が

鵜萱葺き合えず(ウガヤフキアエズ)でその御子が神武。

これらの神話の作者、太安万侶たちは 史実と実在の人物を熟知したうえで

ストーリーの組み立てをしたとしか思えませんね。

ー------------------------------

邇邇芸命(ににぎのみこと)という名前は 饒速日(にぎはやひ)と似ていますね。

また神話には 火明り(ほあかり)という御子も登場します。

紀元前三世紀末に 石見の国五十猛海岸に上陸した徐福は 和名を火明り

(ほあかり)と名乗ります。またいったん秦へ帰国して徐福は皇帝から

さらなる資金と海童たちをもらい 二度目に佐賀の浮杯(ぶばい)に上陸します。

その時は 饒速日(にぎはやひ)と名乗ります。記紀の執筆者の太安万侶は

そのあたりのことをよく知っていたから そんな名前を作ったのだと思います。

饒速日(にぎはやひ)と宗像三姉妹の末娘、市杵島姫(いちきしまひめ)との間の御子

が ホホデミなのです。

初代ヤマト大王「天の村雲」は磯城家のタタラ五十鈴姫(事代主と活玉依り姫の

姫)と結婚し、その皇子「沼川耳(ぬなかわみみ)(のちの贈り名を綏靖すいぜ

い)」が二代目大王となります。

沼川耳はタタラ五十鈴姫の妹「五十鈴依り姫」と結婚し玉手看(たまてみ)と

八井耳の皇子が生まれます。

王位を継いだのは 弟の玉手看(たまてみ)(のちの贈り名を安寧あんねい)で

八井耳は「多臣家(おおのおみけ)」の始祖となり、その家系が連綿と続き記紀

製作者の太安万侶は 多家(おおけ)の子孫です。

つまり太安万侶は出雲王家の子孫でもあるのです。もともと臣は出雲王族を現す

家系です。

だから太安万侶はそのあたりの史実をよく知っていたのだと思います。

※多神社(おおじんじゃ)の訪探記は2015年12月26日の記事に載せています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

終わり

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「古代出雲王朝ゆかりの地を訪ねて」トップページはこちらです。

yochanh.sakura.ne.jp/kodaiizumo/index.html

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「ホームページ」のトップはこちらです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ー-------------------------------------

2022年12月9日

去年末の甲州武州下野(しもつけ)山旅の最後に 日光二荒山神社本社を訪ねました。

日光は数年前に 男体山に登りましたが その時は二荒山神社中宮祠境内から登りました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

日光二荒山神社は日光市内に三社あり、本社、中宮祠、奥宮です。

本社は日光市街地にあり、中宮祠は中禅寺湖畔にあり、奥宮は男体山山頂にあります。

二荒山神社は 下毛野国一宮と呼ばれる下毛野国(現在の栃木県)で一番古くて権威ある神社です。

その地方で一番古くて権威ある神社が 一宮と呼ばれます。

ちなみに伊勢の国一宮は 椿大神社(つばきおおかみやしろ)で伊勢神宮ではありません。

また出雲の国一宮は熊野大社であり、出雲大社ではありません。理由は簡単で 九州物部軍の

第二次東征で敗れた出雲王国のうち 東出雲王家の向家は王宮を物部軍に明け渡し 熊野大社の地に

移り住みました。その後徐福が連れてきた矛卑の子孫の矛卑家が 出雲国で仕事が無くなりかけたときに

旧王家の向家に 矛卑家が社家となれる神社を造営してくれるように頼み込み 向家と旧西出雲王家の

神門臣家が出資して 杵築大社 今の出雲大社が作られたのです。

※ 大元出版 斉木雲州著「古事記の編集室」他の書籍参照

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

下野国の国造は日本書紀によれば 崇神天皇が東国につかわして治めさせた豊鍬入彦の子孫だそうです。

※ウイキペディアによる

しかし 記紀に崇神大神と記された九州物部家のイニエ王は九州から一歩も出たことはなく、したがって

大和の大王ではありません。

またイクメ大王(垂仁)の策略、指示により 出雲系の加茂田田彦や旧出雲王国軍によって 豊彦王

(記紀では豊鍬入り彦)はじめ豊国軍は大和から追い出されました。

豊彦や豊国軍は 豊彦王の妹である 四番目のいわゆるヒミコの豊姫(豊姫又は豊来入姫、支那の歴史書

では 台与とよ と書かれた)と一緒に大和から東国へ追い払われました。

つまり下野国の国造の始祖 豊来入彦は大君により 派遣された将軍などではありません。

九州物部、宇佐豊連合王国の第二次東征軍内部の争いに敗れて東国へ逃げた 連合王国のれっきとした

王の一人なのです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

北九州に本拠を置いた物部王朝のイニエ王は東征の準備のため南下します。そして薩摩に滞在したあと

薩摩の阿多津姫を伴い日向に移ります。阿多津姫との間にイクメ皇子をもうけ、西都原に都を造り各地

から豪族を呼び寄せて 着々と東征の準備を進めます。

しかし阿多津姫は短命で イクメ皇子を生んで亡くなります。そのあと宇佐王国から 豊玉姫女王を后と

して迎え 物部豊連合王国が成立し 東征の準備をさらに進めます。

イクメ王と豊玉姫皇后との間に生まれたのが 豊彦、豊姫(豊来入彦、豊来入姫)なのです。

つまりイクメ皇子と豊彦皇子は異母兄弟なのです。連合王国軍が大和入りしてから 内紛が起き

豊彦王は 九州物部王国の東征総指揮者 イクメ大王との内部戦いに敗れて東国に逃れ、その子孫が

下毛野国の国造家となったのでしょう。

※詳しくは このブログのヒミコのまとめや 赤城神社訪問記にも書きました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

日光二荒山神社に参拝しました その1 2022年12月9日

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

中禅寺湖に面して鳥居があり ここから二荒山神社中宮祠への参道が始まります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

鳥居をくぐり 石段を登っていきます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

神社の境内です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

これが本殿ですが、なんともはや出雲系の神社の雰囲気とは かけ離れています。

第一に社の造りが 大社造りとはかけ離れていて、瓦葺です。しかも妻入りでもなく、柱の本数も

ここからでは分かりません。神社というより お寺の感じですね、

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

境内には何故か恵比寿様、つまり事代主もいらっしゃいます。

出雲系の社であるからなのか 単に商売繁盛の人を寄せ集めようとなさったのか。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

これはおろちなのでしょうか。それとも出雲族の信仰厚い 竜蛇神なのでしょうか、

説明書きがないのでわかりませんでした。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

社務所と拝殿です。ここで登拝の手続きをします。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

登拝料ーいくらだったか忘れましたがーを払うと巫女さんがお祓いをしてくれて このお守り御札

を下さり、「くれぐれもご安全にご登拝ください」とお声がけしてくださいます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ここが奥宮、つまり男体山山頂への登山道への入り口です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

奥宮に着きました。2時間半から3時間くらいかかったような記憶があります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

二荒山大神、つまり神社の主祭神の大己貴命(おおなむちのみこと) つまり大名持命(おおなもちの

みこと)です。大名持とは古代出雲王国の主王の役職名です。古代出雲王国では 主王と副王の

二王制であり、神門臣家と向家が交互に 主王と副王を出していました。

この場合の大名持は 紀元前2世紀末に 忠実な部下の矛卑(ほひ、今の出雲大社宮司家の祖先)とともに

大勢の海童たちを引き連れて和国に上陸した徐福に幽閉殺害された 第八代主王、大名持の八千矛王

(のちに記紀で大国主と書かれた)のことです。

ちなみに この時に同時に殺害された副王の八重波津身は 事代主と書き換えられ のちには恵比寿さん

と呼ばれるようになりました。

八重波津身の姫、御穂須須美(みほすすみ)により八重波津身が祀られた 美保神社(今の松江市美保関町)

が全国の戎神社の総本社です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

標高2600mの山頂付近は雲が流れて 景色はほとんど見えませんでした。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

奉納された「御神刀」が異彩を放っていました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

その2へ続く

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

古代出雲王朝トップページはこちらです。

yochanh.sakura.ne.jp/kodaiizumo/index.html

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

日光二荒山神社 その2

ー--------------------------------------

日光二荒山神社 その2

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

去年末の甲州武州下野(しもつけ)山旅の最後に 日光二荒山神社本社を訪ねました。

2022年12月9日

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

神社入り口です。全体がうっそうとした森です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ここが大鳥居で、ここから参道が始まります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

大鳥居の足元には、大黒様がいらっしゃいます。

つまり主祭神の大国主こと古代出雲王朝第八代主王八千矛王です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

神門をくぐると

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

正面に拝殿があります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

拝殿の右奥に本殿の屋根が、少しだけ見えています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

望遠で覗いた本殿の屋根です。

檜皮葺はなく、瓦葺きです。大社造りとは、程遠いお寺の建物の感じがします。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

広い境内です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

建物がたくさんあり、どの建物が何なのか分かりません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

さて日光二荒山神社の公式ホームページには、以下のように書かれています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

御祭神 二荒山大神 (ふたらやまのおおかみ)

⇒親子3神を祀る

大己貴命 (おおなむちのみこと) 父

田心姫命 (たごりひめのみこと) 母

味耜高彦根命 (あじすきたかひこねのみこと) 子

古くより、霊峰二荒山(ふたらさん・男体山)⇒標高2,486㍍を

神の鎮まり給う御山として尊崇したことから、御山を御神体山と

仰ぐ神社で、日光の氏神様でもあります。

境内は、日光国立公園の中枢をなす、日光連山をはじめとて、

御神域は、3,400㌶におよぶ広大な境内地です。

華厳の滝や下りのいろは坂、重要文化財の神橋など

日光市内に3社鎮座しています。

男体山山頂⇒ 奥宮

中禅寺湖畔⇒ 中宮祠

山内(市内)⇒ 御本社

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

古代出雲王朝初期の系図です。

(※斉木雲州先生の本をはじめ大元出版のすべての本を参考にして私が書きました)

古代出雲王朝第八代主王、八千矛(やちほこ)王の奥方は、多岐津姫(たぎつひめ)であり田心姫(たごりひ

め)ではありません。皇子は、確かに味鋤高彦ですが 奥方の名前が違います。

田心姫は 第七代主王 天之冬衣に嫁がれ 第八代副王 八重波津身(事代主)のご母堂です。

何故このような間違いを堂々と主張しているのでしょうか。

この神社を造営したと思える下野国の国造家が 出雲族ではないからこんな単純な間違いをするような

気がします。

ヤマトには 大国主や事代主を祀る神社が多数現存していて そのすべては ヤマトに移住した出雲王家

の皇子たちにより 作られました。主祭神は八千矛王か少彦の八重波津身です。

主祭神の出雲の王族の名前を間違うことはありません。

詳しくはこのブログの9.10.11.12をご覧ください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

名実ともに ヤマトの大王となったイクメ大王(垂仁)の皇子忍代別(おしろわけ)大王(景行)は

九州と東国の遠征をおこないます。その東国への遠征に旧出雲王国の向家に出兵を要請します。

ヤマトに出雲系の磯城王朝があった時に 豊国軍がヤマトへなだれ込んで 出雲系の加茂氏を山城の国に

追いやったことがあり 向家は豊国軍に反感を持っていました。そこで東国にのがれた豊国軍を

探し出すため その要請を受け入れて 旧出雲王国軍はまず三河の国周辺で 旧豊国軍の残党を

探し出して東へ追い払いながら 関東に進み そこで豊国軍の残党を 上毛野国(かみつけぬくに)と

下毛野国(しもつけぬくに)に追い払った後 肥沃な関東平野南部に住み着き開拓し 関東平野南部の

秩父、武蔵、相模、安房、須惠などの国造家となりました。

(※詳しくは 大元出版斉木雲州著「出雲と蘇我王国」をご覧ください)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

つまり出雲勢により大和から三河へ追い払われ、更に上野国、下野国まで追い払われた豊彦の子孫たち

豊国勢は すぐ近くの関東南部に住み着いた出雲族たちからあまり睨まれないように 出雲の神様を

祀る神社を造ったのではないでしょうか。それで 建物は大社造りとは全く事なり お寺のような建物

になり 神社の主祭神も母神を間違えている。これは私個人の 勝手な想像ですが。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

日光二荒山神社 おわり

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

古代出雲王朝のトップページはこちらです。

yochanh.sakura.ne.jp/kodaiizumo/index.html

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ホームページトップへはここから入れます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー