27-1 月山富田城への道を歩く その1

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

月山は島根県安来市広瀬町にあり、山頂に富田城がかってそびえていました。戦国時代の大名 尼子経久(つねひさ)

をはじめとする尼子氏の居城であり、最盛期は陰陽12か国を治める大大名でした。最終的には毛利氏に敗れるのですが

その忠実な家臣の「山中鹿之助」の名台詞 月に向かいて「願わくば 我に七難八苦を与え給え」が有名ですね。

富田城(とだじょう)は 日本城郭百選(誰がどんな基準で選んだのか知りません)にも選ばれているらしく

私が歩いたのは平日でしたが 私と同時刻に7、8人のお城マニアが登っていました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

昔私の爺さんの仏壇を掃除していて 過去帳を眺めていたら ジーさんが11代目で初代の人は 松原孫兵衛という人で

延宝四年(1676年)五月没と書かれていました。その仏壇の置かれている親戚のおばさんの話では そのじーさんが書いた

家系図もあるというので見せてもらいました。それには初代の松原孫兵衛さんは寛文六年(1666年)五月没とかかれて

いました。いずれも徳川四代将軍家綱の時代です。

伯母さん(母の妹)の話では その初代の孫兵衛さんの四代前まで 月山富田城に勤める勘定方のお侍さんだった

ということです。江戸時代に名字を名乗れるのは武士だけでしたから初代の松原孫兵衛さんは当然武士だったのでしょう。

つまり私から見ると17代前の人まで何代かのお侍が 毎日富田城への道を通勤で歩いていたということです。

それでいつかは 私も歩いてみたいと思い続けていました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

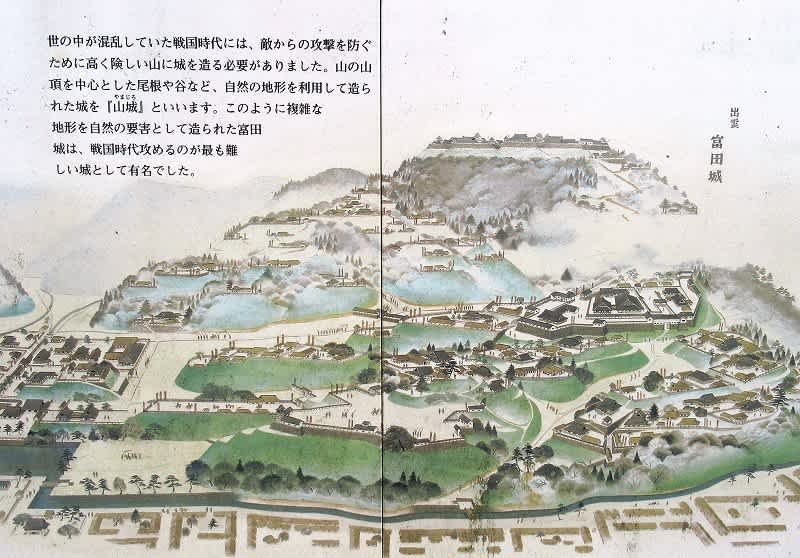

月山ふもとの観光案内所の前に置いてある 月山富田城の模型です。

前を流れる川は飯梨川です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

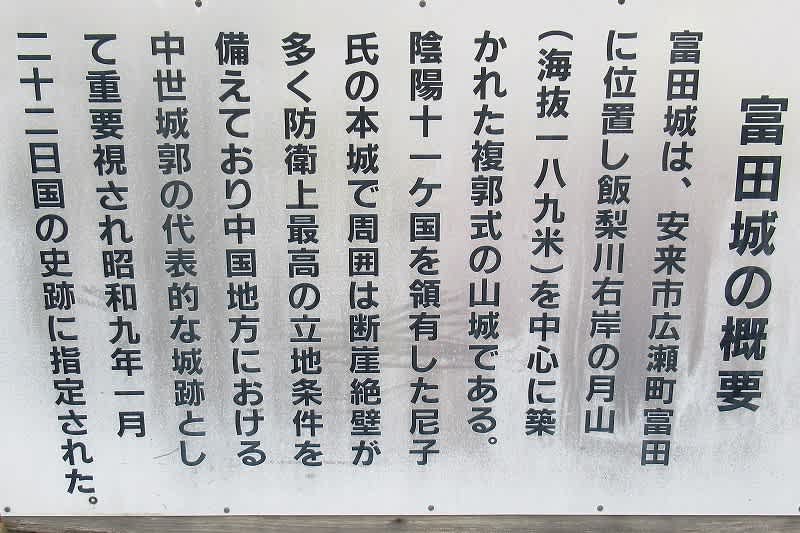

道の駅の駐車場の 富田城説明看板です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

城跡への案内看板です。どうせ山道だろうと思い マダニ対策の長ズボンとスパッツ、長そでシャツと帽子

を装着してこの看板を見ていたら 通りがかりの地元の方が 「途中に駐車場があるので 車でそこまでいけば

半分くらいの時間で行けますよ」と教えて頂いた。丁重にお礼を申し上げてから この道を歩きに来た理由を

申し上げると びっくりされていました。ということで ここからスタートしました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ここからスタートです。突然雨がぱらついたので 車に積んであった 娘のお古の真っ赤な傘を

さして歩き始めました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

雨はすぐに止んで カンカン照りの蒸し暑い山道を歩きます。じりじりと照り付ける太陽を赤い日傘で

影を作りながら 蝉時雨の中を ご先祖様に思いをはせながら歩きます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

しばらく歩くと広場に出ました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

尼子神社と書いてあります。尼子氏の代々の当主が祀られていました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

広場に面して山中鹿介の像が建っていました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

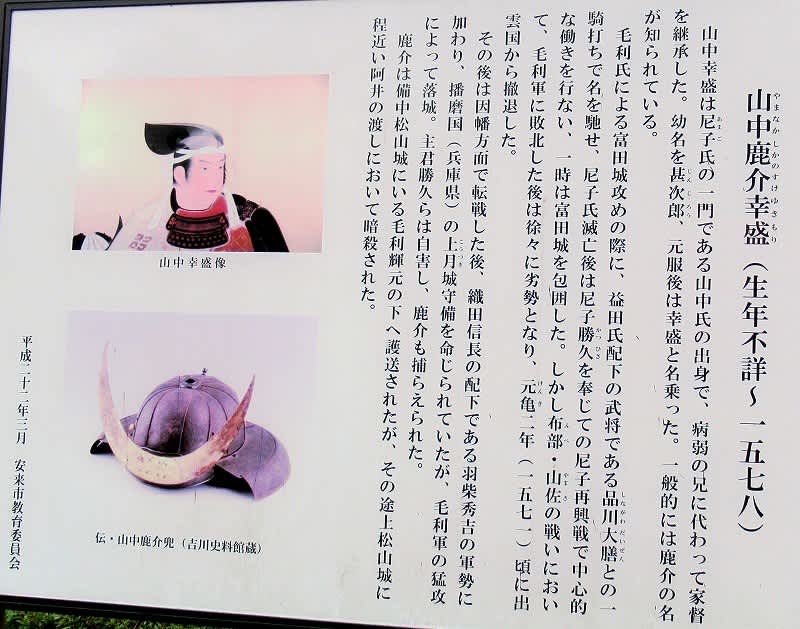

鹿之助の説明看板です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

広場を進むと「花の壇」と呼ばれる復元屋敷があり、その先の山上に石垣が見えます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

石垣の横を進みます。この石垣も 廃城のあと崩れて土に埋まっていた石垣の石を掘り起こして

復元したものだそうです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

しばらく進むと山中御殿(さんちゅうごてん)と呼ばれる大きな屋敷跡がありました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

振り返るとあちこちに 建物や櫓のあったと思われる平地があります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

山中御殿はとても広い場所です。ふもとからは想像もできませんでした。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

広場に立っている富田城の復元図です。右中央にたくさんの屋敷跡が書かれているのが 山中御殿です。

ここを抜けて ジグザグの山道、七曲りと呼ばれる道を進むといよいよ三の丸、二の丸、本丸です。

私のご先祖様は 毎日この屋敷のどこかに通勤して仕事をして給料をもらい家族を養っていたと思うと

感慨深いものがあります。しばらくここにたたずんで 物思いにふけりました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

いよいよここからお城へ向かいます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

登りながら振り返ると山中御殿が広いのがよく分かります。

こんな広い屋敷があるなんて ふもとからは全く想像できませんね。まさに山中御殿です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

その2へ続く

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ー−−−−

27-2 月山富田城 その2

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

登るにつれて次第に高くなるのがわかります。先ほどの山中御殿もあんなに小さくなりました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

あの先から急登が始まるようです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

七曲りと呼ばれる急階段がジグザグに続きます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

七曲りを抜けると広場に出ました。三の丸広場です。

正面の石垣は二の丸です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

振り返ると七曲りの向こうに広瀬町の町並みが見えます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

しばらく進むと本丸が見えてきました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

本丸に到着です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

何やら石碑がありますが文字が風化して読めません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

本丸の後に神社が建っています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

神社の説明看板です。さすが 出雲の国だけあって 大国主つまり古代出雲王朝

第八代大名持の八千矛王が祀られています。富田城の守り神と書いてあります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この神社がいつ頃作られたのか不明ですが、簡素な造りでしかも大社造りではありません。

さすがに千木は出雲式の縦削ぎですが。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

今はやりの疫病退散つまり武漢チャンコロウイルス退散の旗が建っています。

毛利の大軍よりも武漢チャンコロウイルスのほうが強敵のようです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

本丸広場にはほかの石碑もありました。左は山中鹿介と読めますが右は全く読めません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

本丸から二の丸を見下ろしたところです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

このころになって お城マニアの人々が次々に登ってきました。私が赤い日傘をさして歩いているのを下から見て

「なんや、女の人でも登れる簡単な山道や」と安心して足元もつっかけのまま登ったり飲み水も持たずに登り

みなさん ヒーヒー言いながら登ってこられ 私を見て「なんや、男かいなあ、道理で早いと思った。

女やと思い、安心してて手ぶらで登ってきたらエライ急坂なのでほんま息切れしたわ。

あまりの暑さに熱中症で倒れるかと思ったわ」と口々に赤い日傘をさした私がお叱りを受けました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

二の丸の右手には広瀬町の町並みが広がっていました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

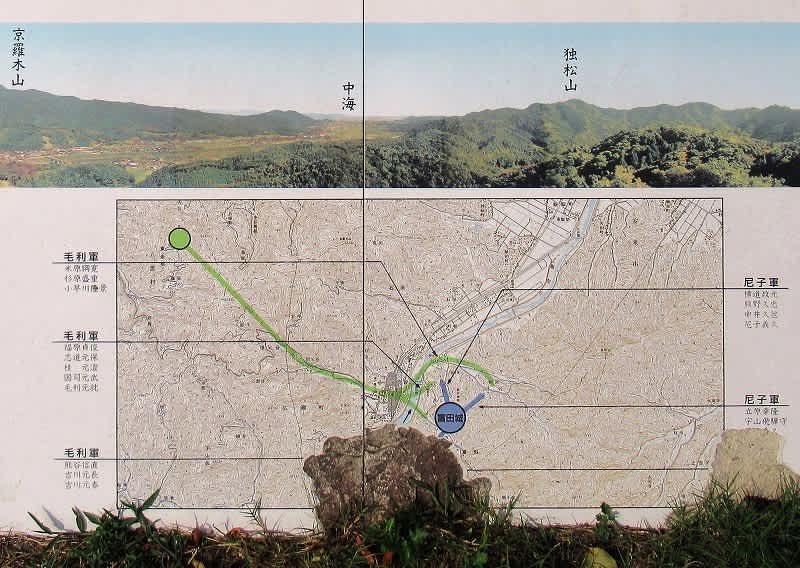

目の前の高い山は京羅木山(473m)で、毛利の大軍が押し寄せたときに

毛利の本陣が置かれた場所です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

本丸広場には毛利の大軍の配置が描かれていました。

この難攻不落の山城を毛利はどうしても落とせず

長期間兵糧攻めにしてようやく落城させたということです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

それからご先祖様の通勤道を 感慨深くゆっくりと降りていたら名古屋から来られた

お城マニアの方が私に 今までどんなお城へ行ったのかいろいろと質問されるので

実は私の17代前のご先祖様が毎日歩いた通勤道を歩きたくて大阪から来たのだというと

びっくりされていました。

下山して飯梨川の河原から富田城を見上げたところです。

山中御殿の石垣や本丸の石垣が見えます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

島根の山歩きトップページはこちらです。

http://yochanh.sakura.ne.jp/shimanenoyama/shimaneyama1.html

山歩きのトップページはこちらです。

http://yochanh.sakura.ne.jp/yamatabi/index.html

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

月山富田城への道おわり

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

26. 雪の三瓶山に登る

2016年3月2日

一年前の雪の三瓶山に挑戦して敗退しているので 今回も挑戦した。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

26-1 雪の三瓶山 その1

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

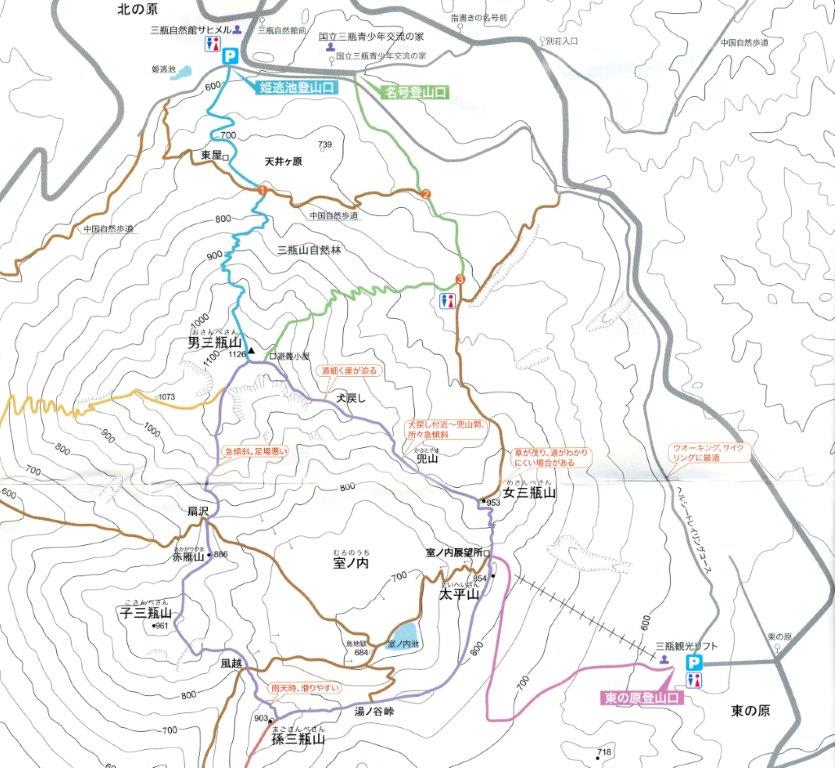

三瓶山の登山地図です。三瓶自然博物館の受付嬢に貰いました。もちろん無料です。

コースは「姫逃れ池」登山口から男三瓶を往復するコースです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

松江市の自宅から山陰道、松江道を走り 松江道掛合付近の山は真っ白です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

高速を「吉田、掛合」で降りて暫く54号線を走り途中から県道40号線に入ります。

路面はご覧の通り アイスバーンです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

女三瓶山到着、頂上のテレビ塔ですぐ分かります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

今度は環状道路を北へ。道はますますツルツルです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

駐車場に着くと三瓶自然博物館サヒメルの後に男三瓶が見えますが 雲がかかっているのが

気がかりです。

※三瓶山は古来佐毘売山(さひめやま)と呼ばれていました。古代出雲王朝の国教は幸の神三神で

クナト大神(大神山今の大山に祀られていた)、佐毘売の命(佐毘売山に祀られていた)、および

皇子神のサルタ彦の命(出雲北山の鼻高山に祀られた)の三神です。

サルタとは「鼻が長い」つまりヒンドゥーの象神ガネーシャの事なのです。

明治になり、明治維新の勝者の無学な薩長の田舎侍どもが 伝統ある名前を勝手に三瓶山などと

変えてしまったのです。あの馬鹿どもは地名には歴史があることをご存知ないようです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

サヒメルのお姉さんに地図を貰い説明を受けて、登山口へ歩き出す。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

去年は先行者の女性が道を間違えて身動きできないところで 引き返し私がそのまま後を追い

同じように行き詰まり引き返したのですが、今年は何人か先行者がいるので ひとまず安心です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

先行者は複数3,4人いるようです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

唐松の森を歩きます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

先行者の中には 輪かんをはいている人が居るようです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この標識がある限り 正規の道を外れていないので安心できますが、100mおきに出てくるので

時には少々うっとおしい時もあります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

暫く歩いていると上から 地元のおじさんが降りてこられました。

この方は 毎日来ているので 100分歩いたらその時点で引き返すのだそうです。

今日は 標高900メートル地点で引き返したそうです。

「ワシは 道を熟知しているので 山の斜面を直登したけど あんたはワシの足跡を追わず

正規の登山道を歩いてくだされ」と仰いました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

唐松の森の向こうに男三瓶が見え出した。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

休憩ベンチが現れた。東屋は近い。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

東屋だ。誰も居ない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この付近一帯は ベンチやテーブルが置いてあり 休憩コーナーだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

先ほどのおじさんのアドバイスどおりに ここでアイゼンを装着する。

出発しようとしたら 地元のご夫婦が登って来られた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

唐松の森は動物たちの足跡だらけだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

人間の足跡を追う。しかしこの足跡は一人の足跡の往復だ。先ほどの地元のおじさんだ。

「ワシの足跡を追わないで 正規の登山道を歩いてね」といわれたけど

周りを見渡してもどれが登山道か分からない。

しょうがないので このままおじさんの足跡を追う事にした。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

いきなり直登の急登が始まった。やっぱりなあ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

横を向いて急斜面を写しました。この斜面の直登です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

直登をかなり続けていると 「標高900m」の標識があった。

先ほどの地元のおじさんは ここで引き返したのだ。

良く見るとここで 正規の登山道と合流しているようだ。足跡が沢山出てきた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

先ほど東屋でお話したご夫婦が 正規の登山道で 昇ってこられた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

何がかいてあるか分からないが とにかく道はあっているようだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

時々下の景色が見える。風はないが とても寒い。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

その2へ続く

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ー−

26-2 雪の三瓶山 その2

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

26-2 雪の三瓶山 その2

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

あと標高200mのぼればいい。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

暫く歩くと「山頂まであと600m」の標識がでてきた。もう少しだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

正規の登山道もなかなかの急勾配だ。息が切れる。

それに12本爪のアイゼンを履いているけど 足も雪にかなりめり込み、ラッセル状態だ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

見落としそうな場所に標識があるが とりあえず道は合っているようだ。

しかしすぐに地元の二人連れに追いついた。二人ともヘロヘロになって休憩していた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

追い越した二人連れの地元の人たち。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

下に白い平地らしき場所が見えている。姫逃れ池だろう。帰りに寄ろう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

標高1000メートル当たりになると樹氷がますますきれいになる。思わずキョロキョロと見とれてしまう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

終に輪カンの人に追いついた。先頭の人だ。私よりかなり年上で ヘロヘロになり休憩中だ。

ここで覚悟を決めて先頭になりラッセルをすることにした。今まで地元の方に楽をさせていただいたので恩返しだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

東屋で一緒になった地元のご夫婦は 追い抜いて行かない。あとで分かるのだがご主人のほうは

ノーアイゼン、ノースパッツで登って来たのでラッセルできない状態だった。

私のラッセルを待っている様子なので 決心して足を踏み出して最終ラッセル開始だ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

それにしても樹氷が綺麗だ。気温が低いせいだろう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

カンジキおじさんも頑張って私の後を付いてきている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ようやく標高1100mを越えた。後高さ26メートルほどだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

私の先行者はウサギだけだ。雪は深くラッセルも厳しいが 頑張って一歩ずつ前へ進む。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「山頂まであと5分」と書いてあり喜んだが、下のほうからカンジキおじさんが大声で

「その標識は誰かがいたずらで 5の前の1を削ったから、実際はあと15分だよ」と教えてくださって

少しがっかりだが 頑張ってラッセルを続けた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ついに山頂標識が見えてきた。もう少しだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

尾根にでた。正面に綺麗な樹氷の森が見える。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

山頂避難小屋だ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

山頂展望デッキは ウサギの足跡だらけだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

夫婦連れが到着。「どうもありがとうございました」とお礼を言われた。

私が室の内を見たいというと 「もう少し先に室の内展望デッキがあります」と教えていただいた。

夫婦は避難小屋でお昼ご飯を食べるそうだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

山頂展望デッキから北のほうを眺める。日本海が見えるはずだが 雲に覆われている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

北東に出雲市が見えるはずだが 是も雲に隠れていた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

山頂標識を横目に見ながら室の内展望デッキへ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ロープ沿いに歩いていけば 展望デッキへいけそうだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

振り返ると私が歩いた足跡が続いている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

見ていると この後小屋も夫婦もたちまち厚い雲にかき消されてしまった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

その3へ続く

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

26-3 雪の三瓶山 その3

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

変わった形の樹氷を暫く眺める。山頂のススキを刈り取ったのだろうか。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

一瞬雲が途切れて 避難小屋へカンジキおじさんが歩いていくのが見えた。

あのヘロヘロ二人連れはまだのようだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

室のうち展望デッキに到着した。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

西のほうに子三瓶が見えるはずなのだが。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

東のほうに女三瓶が見えるはずなのだが。正面の室の内は雲で全く見えない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ここで暫く待つことにして お昼ごはんのおにぎりを食べる。絶え間なく雲が流れてとても寒い。

我慢しておにぎりを食べ続ける事20分、雲が少し取れてきた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

はじめに東のほうが晴れてきて縦走路が見え出した。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

続いて西のほうに子三瓶が見えてきた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

最後に室の内の窪みのくもが取れて 池が見えてきた。

あの池に泳いでいた鯉を指して「私のおじいさんが放しました」と教えてくれた若い女性に池で昔お会いした。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

右下に女三瓶山頂のテレビ塔もはっきりと見えてきた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

山頂の景色も堪能したし、雪が深くてこれ以上進めないので下山する事にした。

展望デッキを振り返る。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

往路に私が一人ラッセルした足跡を復路で利用する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

下山は上から見下ろすので ジグザグの登山道が推測しやすい。まっすぐ突っ込む。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

晴れて来た。日差しが樹氷に当たり とても綺麗だ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

きらきらした樹氷の中を大股で歩く。気持が良い。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

キョロキョロして樹氷の写真を撮っていると お昼を食べ終えたご夫婦が降りてこられた。

ゆっくり樹氷を見たいので先に行ってもらう。お二人も登山道を通らずにまっすぐ降りている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

急斜面の樹氷の森をまっすぐ滑るように降りるととても気持が良いし とても早い。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

あっという間に唐松の森へ帰って来た。早かった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

三瓶自然博物館サヒメルを左へ進み 池へ向う。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

足跡の全くない広場を進む。まさか池に落ちる事はないだろう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

池が見えてきた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

姫逃れ池だ。「ひめのがれ池」というのは 親の決めた結婚がイヤで 自分の好きな人のことを思いながら

この池へ逃げてきて 身を投げて死んだ姫の伝説があるという。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

池の向こうに さきほどまでいた男三瓶が見えている。この池には真ん中に浮島があるらしい。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

松江への帰りに見た三瓶牧場の向こうに 右奥が男三瓶、左奥のテレビ塔があるのが女三瓶。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

歩いた記録です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

標高差は600m、距離は5.8キロでした。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

島根の山トップページへはこちらです。

http://yochanh.sakura.ne.jp/shimanetotori/index.html

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

26-2 雪の三瓶山 おわり

ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

25. 島根広島県境の烏帽子岳、立烏帽子、比婆山を

広島県民の森から歩きました。

2015年6月6日

25-1 島根広島県境の森を歩く その1

南側 広島県民の森センターから立烏帽子山、池の段、烏帽子山を縦走しようと出発した。

松江市から松江道経由奥出雲町の「オロチループ」を通り広島県へ入った。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

国道314号線を走るとやがてオロチループが見えてきた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

道の駅「オロチループ」で小休止。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

油木から右折して広島県民の森へ。駐車場に午前8時着。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

支度をしていると 皆さんぞろぞろと県道を下っていく。どこへ行くのだろう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

隣に駐車したおじさんに聞くと 公園センターで登山地図をくれるという。そこで貰いに行く。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この地図をくれて「10円です」と言うので 10円払ってから良く見ると 施設案内図で

登山地図ではない。こんなもんで縦走できないから 仕方なく事前にネットでプリントした概略図を取り出す。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

コースタイムを表記した概念図だが これで我慢しよう。あの10円で売りつけられた地図では話しにならない。

大阪府河内長野市岩湧の森では もっと詳しい山道案内図や カラー冊子のダイヤモンドトレイル図

を無料で配っているのに。

島根県大田市の三瓶山でもビジターセンターで 三瓶山登山地図のカラー小冊子を無料でくれる。

広島県民の森はすごい。「税金の還元」という概念が欲しいなあ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ここを左に分岐して登る。午前8時半スタート。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

しばらくは林道を歩く。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

何か標識がある。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「皆さん見落とすので 立烏帽子への分岐に気をつけてね」と10円地図の販売所で注意されたが

之では見落とすわなあ。皆さんが見落としているのがわかっているのだから、もう少しちゃんと直せよ。

広島県の職員さんよ。不親切やなあ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

分岐を見落としてまっすぐ行くとここに出る。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

立烏帽子への分岐に入りしばらくは新緑の森を歩く。気持がいい森だ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

またも分岐がある。標識があるので分かるからいいけど。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

新緑の森の山道を登る。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

開けた場所に出てきた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ここが展望園地らしい。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

雲かガスが立ち込めていて 展望どころではない。

天気予報では午前9時まで曇り、それ以後は晴れなのに、一向に晴れる気配が無い。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

そのまま新緑の森を歩き続ける。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

立烏帽子にむかってあるいているのだが、「駐車場へ」という標識が理解できずに なんだか心配になる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

なんと「晴れ」どころか雨まで降ってきた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

遠くの視界は全く利かない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ブナの巨木地帯を通り過ぎる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

木の根の坂道をいくつかアップダウンすると なんとその先に

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

駐車場が現れた。しかもクルマが何台か止まっている。

歩いている地元の方に聞くと、この駐車場へは誰でもクルマで上れるそうだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

その2へ続く

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ー−−

25-2 島根広島県境の森を歩く その2

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

立烏帽子への登山口が分からないので地元の方に聞くと 親切に連れて行ってくださった。

広島県民は親切だ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

急坂をジグザグにしばらく登ると

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

30分くらいで 立烏帽子山の山頂だ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

残念ながら眺望は全く無い。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

そのまま開けた尾根道を下っていく。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

前方に広場のような場所が見える。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

広場に出た。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

道が合流している。立烏帽子の山裾を巻く巻き道だろう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

なんか立て札があるが風化して読めない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

そのまま前方のピークに向って歩く。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ここが池の段だ。広い山頂だ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

周りの様子が分からないので、標識通り比婆山へ向って道を下る。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

道をどんどん下りながら 振り返ると先ほどの池の段のピークが見える。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

明るい尾根道から 再び新緑の森に入る。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

越原越(おっぱらごえ)に到着。立ち止まって少し休憩していると

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

自然観察会のグループが がやがやと大勢で道を横切っていった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

再び静かになったブナの森を歩いていく。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

説明看板が立っていて「このあたりはブナの森の南限」と書いてある。

先週歩いた大分県の平治岳の森にもブナの南限だと書いてあった。不思議なことだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

比婆山への道はやがて石段になる。御陵への参拝道なのだろうか。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

比婆山到着、やはり御陵と書いてある。記紀の作り話の架空の姫巫女「イザナミノミコト」の墓と

書いてある。実際はイクメ大王の后のヒバス姫がここに葬られたという作り話に基づいた伝説だ。

イクメ大王が イザナギ、ヒバス姫がイザナミのモデルだといわれている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

山頂で イチイの巨木に囲まれた巨石がイザナミの墓標だと書いてある。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

烏帽子山へ向いさらに歩き続ける。ほとんど道は平坦だ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

その3へ続く

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

25-3 島根広島県境の森を歩く その3

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

やがて大膳原への分岐点が出てきた。之は地図には載っていない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

やがて山頂らしき場所に出た。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

標識が出てきた。左へ行くと大膳原、まっすぐ行くと出雲峠と書いてある。

烏帽子山の山頂標識は無い。

そこでまっすぐ出雲峠方面に進む。右手で沢山の人の話し声がする。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

やがて右手に沢山の人が見えた。山頂広場だろう。そのまままっすぐ進む。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

これが烏帽子山の名前のいわれとなった烏帽子の形をした烏帽子岩だ。

その横をすり抜けて どんどん降りていく。だいぶ降りた頃に下から人が登って来た。

そのご夫婦に道を確認するとなんと この道は大膳原に行く道だという。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

びっくりして引き返し 山頂で騒いでいるおじさんたちに尋ねると

なんとそのグループの中を突っ切って反対側に道があり、それが出雲峠への道だという。

むむむ、標識が全く無いのでここは何とかしてもらいたいものだ。

もし晴れていれば見晴らしが利いて すぐに方向が分かるのだろうか。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

そしてこの道をどんどん下っていった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

かなり降りて なんだか心配になった頃、ヤット標識が出てきて安心した。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

広場に下りてきた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

出雲峠と書いてあるが峠ではなくてすり鉢の底だ。

しかしヤットここまでこれた。後は管理事務所へ行くのみだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

管理棟に戻ってきた。あの小高い山が 展望園地なのだろうか。8時半にスタートして 午後1時半だ。

休み無しで5時間のコースだった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

レストランがあったので 入り、本日のコース料理を注文する。腹ペコだ。

前菜、スープのあとのメインデッシュはスズキのムニエルを選んだ。とてもおいしかった。

このあとデザート、コーヒーが付いて2500円なり。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

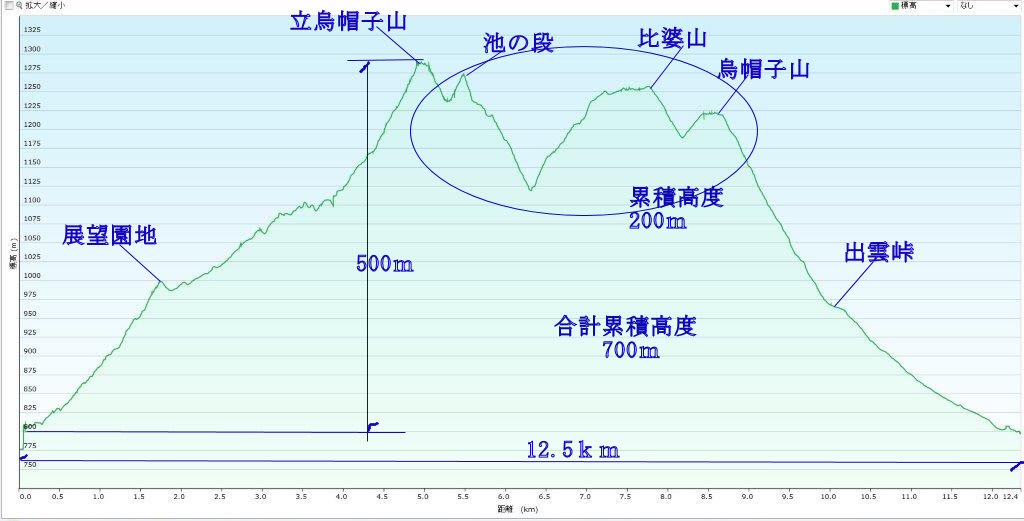

実際に歩いた記録。池の段の位置が少しおかしい。確かに池の段の標識のあるピークを通過したのだが。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

高低差と距離の記録。12.5キロの距離を歩いた割には 高度差が700mと少なくてあまり疲れは無かった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

烏帽子山山頂に標識がぜんぜん無いので 道に迷い大膳原へ行こうとしたことを「公園管理事務所」の方に

言い、出来たら標識を立てて欲しいとお伝えしたら

「一応県のほうにはお伝えしますが、県が動いてくれないとどうにも出来ません。

出来たらあなたからも県の方へ言ってもらうとたすかるのですが」

といわれた。機会を見て広島県へ申し込む積もりだけど、管理事務所のほうでもあの山頂に標識の無いことを認知

していたのにはびっくりだ。早くなんとかすればいいのに。

私がいつもやっているように 手作り標識でも簡単に作り 取り付ければ済むのに。

標識は 初めて歩く人にも簡単に道がわかってこその標識なのに。

やる気の無い職員たちだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この日見た花々

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

黒豆の木。咲き始めは白い花で次第に赤くなる。

秋になると黒い実をつけるので名前がついた、ツツジ科の低木。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

谷空木のピンクの花はあちこちで満開だった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ナナカマドの花が冷たい雨に打たれていた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ヤブデマリの白い花が 雲の流れる暗い山道で白く目立った。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

岩鏡の花があちこちで未だに咲いている。世界遺産大峯奥駈道ではとっくに終わった花なのに、

標高2000m近い奥駈道より、標高1200mのこの辺りは豪雪地帯で寒いのだろう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

大群生している「深山嫁菜」。白嫁菜とか、都忘れの別名もあるという。

この花は大膳原でも沢山咲いていた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「赤もの」の花。赤い実を付ける高山植物だ。ツツジ科の低木。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

雨にぬれて花を閉じた「紫サギゴケ」の花と思ったが、

「ヒメハギ 姫萩」という花と分かった。春から初夏にかけて山間の日当たりのいい斜面で咲くそうだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

山歩きのトップページはこちらです。

http://yochanh.sakura.ne.jp/yamatabi/index.html

ウエブのトップページへはここから戻れます。

http://yochanh.sakura.ne.jp/

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

25-1 島根広島県境の森を歩く おわり

ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

23. 雪の船通山再びチャレンジ

2015年2月29日

23-1 雪の船通山 その1

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

国道から船通山への道に入ると、ぜんぜん除雪していない。

温泉の従業員の通勤車両の轍が付いているだけだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

途中で終に立ち止まってしまった。雪が深くて四駆でもこれ以上進めない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「ビラ船通山」ここに駐車して歩き出すことにした。帰りはここで温泉に入ろう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

道路を歩いて登山口へ向う。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

見覚えのある家の前を過ぎる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

新雪の上をひたすら歩く。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

このあたりはまだ雪もそんなに深くなくて順調だった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

しかし歩くに連れて次第に雪は深くなる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

歩くだけでも次第に疲れてくる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

振り返ると私のスノーシューで歩いた跡が、引きずるようについている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

最終の家の前を通過する。

この家の人はどうしているのだろう。雪に閉ざされたままだが、ガレージで犬が

走り回っていた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

道路の雪もますます深くなる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

一歩ずつゆっくりと歩いていく。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

見覚えのある看板が出てきたが、今どのあたりを歩いているのか思い出せない。

雪で景色が一変しているからだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

スノーシューがかなり雪にめり込む要になったが、

ストックはまともにめり込むので あまり役立たない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ここが登山者用駐車場だったような気がするけど。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

周りは樹氷だらけだ。それを身ながらゆっくり進む。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

登山口と書いたポールがあった。

やれやれだ。歩き出してここまで45分かかった。

疲れたので肩で息をしながら少し休憩だ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

その2へ続く

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

23-2 雪の船通山 その2

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

やっと森の中へ入れた。これからどこまで進めるかだなあ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

最初に分岐らしいところで右か左か迷う。

左へ行くとすぐに川への崖に出たので引き返して右へ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

次の分岐らしきところでも迷う。結局右へ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

雪が深くて道はもうどこなのかまるで分からない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

すぐ左手に斐伊川の源流が現れた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

見覚えのある看板が出てきた。道はあっているようだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

しばらくは源流沿いに進む。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

これも見覚えのある看板が出てきた。道は分からないので比較的フラットなところを見つけて進む。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

源流を何度か渡渉するのだが、どこを渡ればいいのか分からない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

雪が深く積もり、川へ降りるのには、雪と氷の壁をずり落ちなくてはいけないのだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

しばらくは、不安定な渓流沿いの急斜面を進むが、吹雪はますます強くなる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

結局森を歩き出して1時間15分。私の足跡が雪に埋らないうちに引き上げることにした。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

時々腰の辺りまで雪にめり込みながら、どうにか森を出れた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

横殴りの吹雪はますます強くなり、くだりの道路もそんなに楽ではなかった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

突然道路の向こうのほうから、恐ろしい轟音が響いてきた。何事かと身構える。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

帰路は劇的な展開が待っていた。

道路をグレーダー車が 唸りを上げながらきれいに除雪してくれている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

やれやれとスノーシューを外す。

もう少し早く除雪してくれてたら、もうちょっと森の中を深く入れてたのかも知れなかったなあ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

まあ私の遊びに合わせて、島根県道路課が仕事をしてくれるわけではないので、

こういう めぐり合わせなのだろう。

やれやれだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「島根の山歩きトップページはこちらです」

ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

23 雪の船通山 おわり

ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

19 秋の花咲き乱れる三瓶山

2013年10月18日

19-1 秋の三瓶山その1

(むろのうち)」と言う池がある。外輪山は「男三瓶」、「女三瓶」、「子三瓶」、

「孫三瓶」などの名前が付いている。

以前東の原から登り、外輪山を一周回ったので、今回は 「西の原定めの松

コース」から男三瓶へ登り、室の内へ降りて、再び子三瓶へ登り、扇沢から

西の原へ下山するコースにした。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ブルーのラインが往路、ピンクが復路である。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

道路のどこにも「登山口」表示がなく、探し回ったが分からない。

駐車場前のレストランの人に聞くと「この前のゲートボール場の中を

突き進むと道があります」と教えていただき、親切に 案内地図まで

頂いた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ゲートボール場の中を進むとやがて 半分朽ち果てた標識が

現れた。登山口の文字がかろうじて読める。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

しばらくは牧場のようなところを歩く。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

やがて分岐に来た。直進は「男三瓶」へ。右は下山に予定している

「風の越」峠だ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

このコースはなかなか眺めのよいコースだ。登るにつれて

右奥に日本海が見えてきた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

車を止めた駐車場や、歩いてきたゲートボール場、牧場が見える。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

標高千メートル近くなってくると 樹木が少なくなってきた。

向こうは日本海だ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ピークらしきものが見えてきた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

帰りに寄る「子三瓶」の高さ(961m)を超えたようだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ピークを超えるとまた次のピークが現れる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

子三瓶のとなりに孫三瓶も見えてきた。なかなか眺めのよいコースだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

駐車場があんなに小さくなってきて、もう車は見えない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

あれがピークかなあ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ピークではなくて、単なる縦走尾根道に出たのだ。

向こうの人は、途中から一緒に登ってきた名古屋から来られた

「放浪山旅中」の方で、一年間のほとんどを山歩きで過ごすという

猛烈な方だ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ようやく山頂に着いたようだ。

10時半に出て今は12時半、花の写真を撮りながら登ったので

ちょうど2時間かかった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

山頂の標識とベンチ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

佐毘売(さひめ)の命を祀ってある。古代出雲王朝時代はこの山は

「佐毘売山」と呼ばれていた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

左奥は大国主命が隠れたと言う「稲佐の浜」で右奥に

白い出雲ドームが見える。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

お昼ごはんを食べたら 次は噴火口の中の、あの小さく見える「室の内」池

へ降りていく。名古屋から越せれたおじさんは、女三瓶から室のうちへ降りる

とおっしゃって、ここで別れた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

その2へ続く

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

19-2 秋の三瓶山 その2

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

しばらくはススキの原を歩いて行く。少し寒いくらいだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

歩いて行く前方左手に、孫三瓶(まごさんべ)、右手に子三瓶(こさんべ)

が見えてきた。一旦池まで降りて、もう一度登り返して子三瓶を超えてから下山予定だ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

斜面のあちこちで少し紅葉している。

遠くに見えている室の内までは まだまだ遠い。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

正面に見える子三瓶よりも大分高度が下がってきた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

扇沢分岐だ。

まっすぐは縦走路、右は西の原、左は室の内でここは左へ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

正面に女三瓶を見ながら どんどん降りていく。すでに旧噴火口の中だ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

室の内に着いた。左奥が女三瓶だ。

ここで奇しくも、女三瓶を回ってこられた名古屋から来られたおじさんと

再会した。彼は風の越から西の原へ直行するそうだ。

あすも琴弾山、大万木山、毛無山など島根の山々を回るそうだ。凄い体力だ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

鳥地獄を過ぎる。昔は有毒ガスの噴気で鳥が死んだらしいが

今は噴気は無い。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

風の越へ上ってきた。子三瓶方面へ右分岐する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

子三瓶が近づいてきた。

この山は縦走していると、自分の位置が常に分かるのがいい。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

縦走路を歩いていると、右手に女三瓶と室の内が見える。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

振り返ると風の越の十字路の向こうに孫三瓶が見える。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ここがピークかと思いきや、子三瓶は縦走尾根から少し外れたあちらが山頂だ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

子三瓶山頂到着。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

男三瓶に雲がかかりだした。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

正面の女三瓶はまだ雲に覆われていない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

遠くに夕日に輝く日本海が見える。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

縦走尾根道を扇沢へ向かう。正面は男三瓶だ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

右手の室の内は少し紅葉が始まっている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

紅葉の始まった扇沢に着いた。ここを左へ分岐すると西の原だ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

牧場の先に駐車場が見えてきた。

ゲートボールグランドにはもう誰もいないようだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

降り帰ると左は男三瓶、右は子三瓶。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

江戸時代に一里塚として植えたと言う「定めの松」に寄って見た。

足元は凄い貫禄だ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

車に帰着したのが 16時30分。出発してからちょうど6時間だ。

お昼に30分の休憩時間を取ったので 5時間半の歩きだった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

その3(今日三瓶山で 出会った花々)へ続く

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

19-3 秋の三瓶山その3

この日出合った花

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

梅鉢草(ウメバチソウ)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

縦走路には未だに蛍袋が咲いていた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「細葉の山母子」 葉っぱが普通の山母子よりも細く、花も少し小ぶりだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

山のあちこちで沢山咲いていた花。はじめて見たが 名古屋から

来られたおじさんに 「山辣韮(やまらっきょう)」だと教えていただいた。

高原の湿原に咲くらしいのだが、ここでは日当たりの良い南斜面に多く

咲いていた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

秋の麒麟草

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

松虫草

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

節黒仙翁

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

川原撫子

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

釣鐘人参も沢山咲いていた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

白嫁菜(しろよめな 別名山白菊)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

竜脳菊

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

竜胆も見事なくらい 沢山咲いていた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

高い山ではとっくに終わった四国風露も まだまだ元気に咲いていた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

これもはじめて見た。菊葉山火口(きくばやまぼくち)

不思議な白と形の花だ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

山野草トップページはこちらです。http://yochanh.sakura.ne.jp/sanyasou/index.htm

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「島根の山歩きトップページはこちらです

http://yochanh.sakura.ne.jp/shimanetotori/index.html

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

山歩きトップページはこちらです。

http://yochanh.sakura.ne.jp/yamatabi/index.html

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

松江の四季トップページはこちらです。

http://yochanh.sakura.ne.jp/matsuesiki/index.html

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ホームページトップはこちらです。

http://yochanh.sakura.ne.jp/

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

19 秋の三瓶山 おわり

ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

18. 幡屋三山縦走記

2013年9月6日

幡屋三山は、名湯玉造温泉の背後の山々で「丸倉山」、「大平山」、「八十山」

の三山である。登山口はその山々の南側の大東町幡屋地区にある。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

歩いたコースである。地図は「島根県の山」(山と渓谷社)からコピーしたが

新しい林道でズタズタにされていて、使えないので修正した。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

県道25五号線(玉湯吾妻山線)を玉造温泉から南の山へ向かって走る。

峠を降りると八十山登山口入り口の看板があるがそのまま直進。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

やがて大東町幡屋公民館に突き当たる。今は幡屋交流館と書いてある。

その地点で右折、宍道町方面へ進む。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

今度は大平山入り口の大きな看板が現れるがそのまま

「丸倉山」方面へ直進する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

丸倉山登山口入り口の立派な看板が出たら、右折する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

最終民家の裏に駐車スペースがある。ここを左に歩くと登山道だ。

まっすぐの林道は帰路に下ってくる予定の道だ。

地図の1番。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

登り始めは普通の登山道だった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

しかしすぐに新しい林道に出て、登山道は消える。地図の2番。

しかも標識も何も無い。左は下っていて、右の道が登っているので右へ進む。

※結果的にはこれが間違いだった可能性もある。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

かなり歩いたところで左分岐の道が現れた。何か手作り標識がある。

読むと「健康づくり登山道」と書いてあり、意味不明。

このあたりから道は急に下るので、ここで引き返す。地図の3番。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

林道を引き返す途中で右分岐の林道が現れた。しかも山の上の方へ

向かっている。この道を右分岐して登る。地図の4番。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

林道を登っていくと、本来の登山道らしき道に出た。地図の5番。

右上へ行くと「丸倉山」と書いてあり、私が歩いてきた林道は「大平山」へ

と書いてある。多分地図の2番の地点で左へ行けばよかったのかも。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

丸倉山山頂到着。なんとかたどり着けた。地図の6番。

しかし標識の整備がまるでなっていないなあ。林道で登山道を削っても

全くの放置状態だ。道路の入り口看板はあんなに立派なのになあ。

※案内地図には「馬鞍山」と書いてある。「まぐらやま」とでも読むのだろうか。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

丸倉山山頂には お地蔵さんが祀ってある。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

山頂からは 南側の一部しか見えない。大東の町が見える。

遠くに中国山地の山々が見える。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

山頂からそのまま縦走する。とたんに踏み後はほとんどなくなる。

テープが頼りだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ほとんど道らしい道はない。テープを目印にどんどん下る。地図の7番。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

小さな流れに出た。それを超えたら、微かに右の方へ踏み後があった。

しかも直進は出来ないほどの籔と斜面だ。それとテープも巻いてある。

それで右の方へ進む。地図の8番。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

突然林道に出た。地図の9番。その林道をしばらく歩くと標識が出た。

次の目的の山 「大平山」の方へそのまま進む。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

林道を進む。かなり長く歩いたような気がする。地図の10番。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

林道に大平山への分岐点が出た。地図の11番。

林道はそのまま続いているが左へ分岐して山へ登る。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

かなり荒れた登山道を登る。地図の12番。

丸太の階段はほとんど腐って崩れているからその破片を見て

ここが登山道なのが わかり、安心して進む。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

尾根道に出た。標識はないのでそのまま道なりに進む。地図の13番。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

尾根道を歩きいくつかピークを過ぎると突然山頂の標識が現れた。

まわりの眺望は全く無いが、あたりは一面のお花畑だ。

女郎花、男郎花、飯子菜、などが咲き乱れてとてもきれいだ。地図の14番。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

そのまままっすぐ 尾根道をどんどん下ると、突然展望が開けた。

あたりで草刈をする人が3人いてお話を聞くと、八十山はもうすぐらしい。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

南方向は大東町の方だ。眺めながらどんどん下る。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

突然広場に出た。先ほどお話した草刈の方の軽トラが3台止めてある。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

大平山から降りてきた道だ。この広場でお昼ご飯を食べて少し休憩した。

地図の15番。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

林道を進むとすぐに分岐があり、八十山(はちじゅうやま)の標識があった。

地図の16番。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

分岐から登るとすぐに八十山山頂だ。地図の17番。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

宍道湖と松江市街が見える。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

美保関や境港の向こうに日本海が広がっている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

東の方にはうっすらと大山が見える。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

先ほどの広場へ引き返し、そのまま道なりに降りた。それが間違いで

幡屋三山の尾根と平行してもとの駐車場へ戻るつもりが、丸倉山

からどんどん離れてしまう。間違いに気が付き引き返す。地図の18番。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

三度広場に引き返してきた。あの軽トラのところを左に分岐して

行くべきだったが、道なりにそのまま下ったのが間違いだった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この林道は 尾根と平行して、西の方向へ戻っているから正解だ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

うっそうとした林道だ。あちこちで猪が穴を掘った跡だらけだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

目の前を大きな塊が横切って籔にあわてて消えた。大きな猪だ。

どうも地面を掘り返してお食事中だったようだ。すまんすまん。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

1時間ほど林道を歩くと 大きな広場に出た。上に展望台が見える。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

丸太で出来た展望デッキ。地図の18番。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

デッキから西の方を見ると日本海が見える。大社町のほうか。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

林道を更に歩くと丸倉山が見えた。道は合っているようだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

やっとスタート地点に帰着した。4時間かかった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

帰りの道では田圃の稲が たわわに実っていた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

刈り取りが終わったところもある。極早稲なのか早いなあ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この日出会った花たち

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

蔓蟻通し 白い小さな花びらに柔毛がびっしり生えている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

蔓竜胆(つるりんどう) 蔓性のリンドウだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

瀬戸内不如帰 普通の山路の不如帰より白い。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

紫苦菜。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

葛の花 山道のあちこちに花びらが散っていた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

飯子菜(ままこな) イネ科の植物の根に寄生して自分も光合成をする

半寄生の植物。花はかわいい。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

男郎花(おとこえし)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

金水引

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

丸葉萩

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

小衝羽根空木(こつくばねうつぎ)が咲いているので不思議だ。

空木の花は普通春の5月ごろに咲くが、地元の方の山野草ブログを見ると

島根半島では9月にもこの花が咲いているようだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

18. 幡屋三山縦走記おわり

ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

2012年7月30日

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

13-1 大出日山(おおしびさん)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

大出日山(602m)は国道432号線から県道53号線に入ると、「大出日山」の

立派な標識があちこちにでているからすぐ分かった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

(山と渓谷社 島根県の山)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

雲南市大東町引那岐集落に「引那岐神社」がある。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

神社前に大きな看板があり、「車はここのスペースに止めてください」

と書いてある。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

歩き出すと正面に 山が見えるが、あれが大出日山か。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

車はこの先までいけるが、途中の民家や畑、田んぼでの作業などで

軽トラックが止まっているので、やはり歩いたほうがよい。

途中で地元の方が「昨日草刈してあるからね」と声をかけてくださる。

「ありがとうございます。助かります」とお礼を述べる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ここから登山道が始まるらしい。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

登山道ははじめのうちは植林帯だが、途中から自然のブナの森に。

百年葛とか千年栗とか案内看板がある。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

八合目付近からは見晴らしがよい。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

神社横から歩き出して、約1時間で山頂だ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

山頂からは見晴らしがよく、松江市街や宍道湖もみえた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

天狗山への縦走コース、1時間で行けるらしいがあまりの藪に

途中で引き返した。予定では天狗山でお昼ご飯だった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

女亀山(めんがめやま) 830m

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

縦走を中止したので、時間ができたので 女亀山へ回った。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

13-2 女亀山

ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

(山と渓谷社 島根県の山)

国道54号線赤名トンネル手前の右手の赤名集落に降りていく。

登山口案内看板はない。適当に分岐道を降りる。

(一箇所ドライブイン赤名峠の先に進入看板があるが

その道はとても 狭いのでやめたほうがよい)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

集落に降りると、あちこちに立派な看板があった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ここが駐車場。ここまでが悪路で途中2〜3カ所

車から降りて枝払いをしないと進めなかった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

よく手入れされた登山道を進む。草刈もしてある。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

神戸川(かんどがわ)源流の石碑がたつ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

まさに水がちょろちょろと流れ出す源流だ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

歩き出して約30分で山頂だ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この山は信仰の山で、「女亀山神社」の社がある。

もともとは「女神山」と言ったそうだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

付近には 赤い実が沢山成っていた。食べると酸っぱかった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

山頂の向こうにも道は続いていたが、笹薮が凄かったので引き返した。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

下山して国道54号線沿いの「琴弾ビレッジ山荘」の温泉に入って帰った。

入浴料500円のきれいなお風呂だった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

13 大出日山と女亀山おわり

ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

10. 黄花秋桐(きばなあきぎり)に出会った

松江市大平山と嶽山(だけさん)

2011年10月12日

松江市内にある二つの山を歩いた。大平山(520m)、嵩山(350m)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

新道トンネル南側に登山口はある。少し南側の広い場所に駐車した。

山頂まで2.1キロ、一時間の距離である。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

登山口の看板。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

看板は何が言いたいのか不明だが、とにかく大平山へ行けそうだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

約1時間で山頂だ。途中林道と接した部分もある。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

足元に日本海が見える。松江市島根町か。

残念ながら宍道湖は黄砂でかすんで見えなかった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

山頂を越えてそのまま30分歩くと、持田の大平峠に出る。

残念ながらここから先の、枕木山へは、林道工事で行けなかった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

直ちに引き返すが、こんなでかいやつににらまれてしまった。そっと通してもらう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

珍しい キバナアキギリに出会う。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

アカジソはあちこちで満開だ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

往復3時間の山歩きであった。その帰り嵩山を歩いた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

嵩山山頂布自伎美神社。いつもひっそりしている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

石碑が新設されていた。

「大仏の、寝たる姿や、嵩 和久羅」と書いてある。

松江市内から見ると 隣の和久羅山が涅槃佛の顔で 嵩山が胴体だ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

嵩山登山口の駐車場から山頂まで、ちょうど1キロ。往復ちょうど1時間の山歩きで、

散歩にちょうどいい距離だ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

10 おわり

ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

9. 吾妻山と比婆山 2011年8月25日

今回は二日がかりで、吾妻山と鯛の巣山を歩いた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

吾妻山と鯛の巣山の位置図である。鯛の巣は広島県境に近く、

吾妻山は県境の山で、「広島県民の森」からの登山道も整備されている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

8月25日 吾妻山(1238m)、烏帽子山、比婆山

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

駐車場をスタートして、大善原から吾妻山まで往復し、昼食後

烏帽子山から比婆山を往復した。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

林道終点近くに車を停めた。ここに登山口がある。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

登山口から約20分ほどで「横田別れ」の峠に着く。

ここからは比較的平坦な「大善原」が続く。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

大善原は大きな草原で、正面に吾妻山が見える。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

振り返ると後ろに、左烏帽子山、右比婆山が見える。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

大善原のススキの原を吾妻山を見ながら進む。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

横田別れから1時間弱で、吾妻山山頂。広島側から二組、島根側から二組

の方が登ってこられた。写真をとってあげたら、お礼にこちらも撮って

いただいた。薄日が差すものの、雲が多く見通しが悪い。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

山頂には風露とススキの群落があり、その向こうに広島側の吾妻山

国民宿舎が見える。広島側から来た方の一組はあそこに車を停めて

歩いて登ってこられたらしい。もう一組は、比婆山の向こうの「広島県民の森」

から縦走してこられたそうだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

雲が少し取れて、大善原の向こうに烏帽子、比婆、立烏帽子が見えた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

休憩の後、「横田別れ」まで引き返し昼食。その後烏帽子、比婆へ向かう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

横田別れから1時間足らずで、烏帽子山頂。雲が出て見通し悪し。

それに低木の森の中で見通しは悪い。直ちに比婆山へ向かう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

正面の比婆山も雲がかかりだした。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

比婆山山頂付近は巨木が多い。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

比婆山山頂は、あっさりして標識も少ない。「御陵」と書いてあった。

登山口の説明では「イサ゛ナミの尊」が葬られたとあった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

帰路で「立ち烏帽子」が雲の合間にチラッと見えた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

8. 鯛の巣山 8月26日

8月26日 鯛の巣山 1026m

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

赤いラインが歩いたコース。往復3時間(休憩無し)でかなり歩き応えがあった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

阿井の集落から見える鯛の巣山。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

駐車場からこの登山口まで、25分くらいの登り道であった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

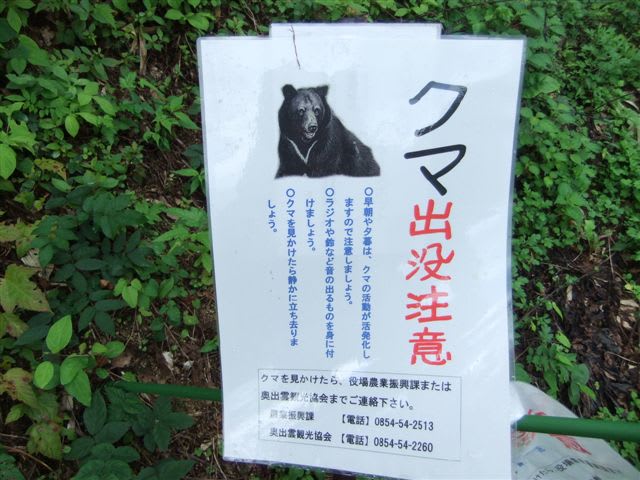

あちこちに熊注意の張り紙。あわてて鈴をたくさん付ける。鯛の巣山は熊の巣

らしい。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

三合目に水場。「鯛流水」とあった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

六合目には「こうもり岩」がある。巨岩にたくさん穴が開いている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

しばらくは巨岩が続く。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

山頂に到着するも、見通しは悪い。盛んに雲が湧いてくる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

晴れていれば、大山や船通山が見えるらしい。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

山頂から5分ほど南へ歩くと、断崖に出て、眺望が開ける。

東の雲中に山の陰が見え隠れする。昨日登った「吾妻山」、「比婆山」か。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

広島県側へ降りる下山道。遠く大万木山の方向も見える。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

雨が降りだしたので、直ちに下山。岩にへばりつく巨木の横を下りる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

岩の割れ目を流れる「大滝」の横を降りる。下りは1時間ほどで降りれた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

吾妻山、鯛の巣山の花

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

黄ツリフネ

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

蔓リンドウ

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

不明、調べています。

「吾亦紅(われもこう)」という花だそうです。お知らせいただいた、たけもと様

ありがとうございました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

これも不明、調べています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

サワヒヨドリと思う花

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

露草のつぼみか。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

露草。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー−ー

ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

7. 飯南町 大万木山(おおよろぎさん) 標高1218m

島根県民の森 飯南町 大万木山(おおよろぎさん) 標高1218m

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

大万木山は島根県東部で2番目に高い山だ。

全山が県民の森として保護され、ブナの森が美しく すばらしかった。

私のように 日頃 関西地方の杉やヒノキの植林だらけの山を歩き慣れた

目には、この近辺のぶなの森はちょうど若葉の季節とも相まって

すばらしい森の景色であった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

今回歩いたコースが赤いラインです。

滝見コースを登り、毛無山へ縦走し、途中で引き返し大万木山山頂へ。

下りは渓谷コースのブナの森を歩き、途中から横手コースで駐車場へ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

門坂登山口だ。杉やヒノキの植林が一本も無く ここからきれいな森

の中を歩くことになり、感激だ。8時半にスタート。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

左手に渓流が流れていて、せせらぎの音が聞こえる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

登山道から少し降りると権現滝。かわいい滝だ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

滝の近くには避難小屋もあった。中もきれいだった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ここでややこしい二本の道が隣接する。

左の道に「毛無山ルート」と書いてあるのですっかりダマサレタ。

こんな表現はよくないと思う。「毛無山ルート」ではなくて、

単に「大万木林道への下山道」と書くべきである。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「毛無山コース」の先に「林道へ」と書いてあるのが少し気にかかるが

とりあえず毛無山目指して進むことにした。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

約30分ほど下ると林道に出た。幸い大きな案内図が設置してあり

よく見ると、毛無山へはこの林道を歩いていったん毛無山駐車場へ上ること

になる。アスファルト道路をテクテク歩く気はないので、引き返すことにした。

案内図には滝見コースのもっと上部に縦走路が表示してある。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

引き返す途中の道で、一人の男性が降りてきた。聞くと「毛無山へ行くので

す」との事だった。林道に出たことを説明すると「あの表示案内板の書き方が

気になりつつ歩いてきた。あんな書き方はだめですよねえ」と二人でぷんぷん

しながら 急坂の登りを引き返した。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ここが正式な「毛無山縦走路分岐点」の地蔵尊展望台だ。分岐表示板には

ちゃんと「毛無山への縦走路」と書いてあった。やられたなあ。

最初からちゃんと表示してくれていたら、往復1時間もロスしなかったのに。

標識を設置する人が、もう少し気を配ってくれたらなあ。

あれだったら、むしろ何も立てないほうがよほどましだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

地蔵尊展望台から縦走路を毛無山へ進む。

気持ちのいい森の中だ。今までのいやな気分が薄れていく。

私と同じく「毛無山ルート」表示の案内板にだまされた男性と

写真を撮りながら連れもって歩く。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

山道から突然広い駐車場に出た。毛無山駐車場と書いてある。

先ほどの林道を歩いて登れば ここに来るらしい。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

更に進むと「新生防展望台」に出た。なかなかながめがいい。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

更に歩いていくと「毛無山展望台」に出た。小さな広場になっている。

日本海や隠岐の島が見えると書いてあるが霞がかかってほとんど見えない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

もと来た方向に 大万木山が見える。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

西方遠くに 三瓶山も見える。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

毛無山は次の楽しみに取って置くことにして引き返すことにした。

出来損ないの案内表示版に、一緒に振り回された連れの男性とは

展望台でわかれて そこから一人で引き返した。

地蔵尊展望台に帰り着いたのがちょうど12時なので昼食に。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

昼食後再び歩き出す。地蔵尊展望台から上の登山道は、毛無山縦走路とも

かさなっている。大万木山山頂付近のブナの森もすばらしくきれいだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ジグザグの登り道を進むと やがて山頂避難小屋に着いた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

中は囲炉裏があり、御丁寧に木炭までそろっている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

山頂広場では3人グループの女性が食事中だった。松江市から来た

ということだった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

琴弾山縦走コースも次回の楽しみにして、今日はとりあえず渓谷コース

で下山する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

降り始めてしばらくは、ここの谷もすばらしくきれいなブナの森が続く。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

奄美や沖縄の森にある「日陰ヘゴ」のような大きな羊歯類がたくさん

生えている。 この森は「静かの森」と名前がついていた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

横手道へ分岐する。まっすぐ降りても 別の駐車場があり、まわりみちして

門坂駐車場へ戻れるようだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

横手コースには「赤松の森」がある。秋にはマツタケが採れるのかしら。

この森を抜けると駐車場のすぐ上に出た。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

7. 大万木山 おわり

ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

6-1 飯南町 沖の郷山 標高957m

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

沖の郷山は 飯南町と雲南市の協会に位置し、登山口は都加賀の集落近く

国道54号線のすぐ東を走る町道に面して進入路がある。町道のあちこちに

「沖の郷山登山口」と書いた標識があり、割りと分かりやすかった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

今回はこの登山地図どおりに往復した。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

広い空き地に駐車して、正面を見ると見える山は「沖の郷山」か。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

車を置いてしばらく林道を歩くと広い場所が。どうやらここが駐車場で

登山口のようだ。正面に登山口の案内標識が見えている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

稜線分岐に出た。左が沖の郷神社、右が山頂で、右が山頂へ。

ここはひとまず山頂へ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ブナの森の尾根道を進むと、向こうに山頂らしきピークが見え隠れしている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

山頂に着いた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

先程登ってきた「琴弾山」が南西方向に見える。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

三瓶山も近くに見える。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

大万木山を中心とした縦走路もみえて、歩いてみたくなる景色だ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

しばらく山頂で景気を楽しんだ後、稜線分岐点まで引き返す。今度は反対

方向に歩くと、沖の郷神社と休憩所がある。

ここらあたりも、植林は全然無くて、自然の森ばかりでとても気持ちがいい。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ー−

6-2 飯南町 琴引山(琴弾山) 標高1014m

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

琴弾山は大国主命が祀られている山です。その昔大国主命が山頂付近の

岩屋で琴を弾いたといういいつたえがあるそうで、長い間聖なる神の山とし

てあがめられてきた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

今回歩いた往復コースが赤のラインです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

登山口は鳥居が目印。入り口付近は藪が生い茂り歩きづらい。

歩行の邪魔の枝を折り、ピンクのテープをぶら下げて分かりやすくした。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

少し進むと、やがてブナの森になり、気持ちよく森を進む。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

やがて渓流沿いの道になる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

穴神琴弾岩は登山道のすぐ上にある。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

大きな岩を過ぎるが標識の文字は読めない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

山頂付近のブナの森。この森もとてもきれいで気持ちよく歩ける。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

琴の岩屋分岐の標識があるが、笹薮に覆われて道が不明であり、300

メートルはかなり時間をとられると思い、山頂へ急ぐ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

琴弾山神社は大きな岩の割れ目にあった。

この石段を登り神社に参拝してからその裏手から山頂へ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

山頂からは360度の眺望が開ける。山頂から大万木山を望む。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

山頂から三瓶山を望むが、少し霞んでいる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

6 おわり

ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−